Forschungszentrum Jülich

Eisen-Luft-Akku besser als Li-Ion-Akku

Deutlich höhere Energiedichten als heutige Lithium-Ionen-Batterien versprechen Eisen-Luft-Batterien. Doch wegen unüberwindbarer technischer Schwierigkeiten war die Forschung daran in den 1980er Jahren ins Stocken geraten. Jülicher Forscher haben sich des Themas nun wieder angenommen.

Eisen-Luft-Batterien beziehen Energie aus der Reaktion von Eisen mit Sauerstoff. Das Eisen oxidiert dabei ganz ähnlich wie beim Rosten. Der dafür benötigte Sauerstoff kann aus der Umgebungsluft bezogen werden und muss nicht in der Batterie vorgehalten werden. Diese Materialersparnis ist der Grund, warum Metall-Luft-Batterien enorme Energiedichten erzielen.

Für Eisen-Luft-Batterien wird eine theoretische Energiedichte von über 1200 Wh/kg vorhergesagt. Zum Vergleich: Aktuelle Lithium-Ionen-Akkus kommen auf etwa 600 Wh/kg bzw. 350 Wh/kg, wenn man das Gewicht des Zellgehäuses mit berücksichtigt. Lithium-Luft-Batterien, die technisch noch deutlich schwieriger und aufwendiger zu realisieren sind, können sogar bis zu 11.400 Wh/kg erreichen. In Bezug auf die volumetrische Energiedichte schneiden Eisen-Luft-Akkus sogar noch besser ab. Mit 9700 Wh/l ist diese fast fünfmal höher als die heutiger Lithium-Ionen-Akkus mit 2000 Wh/l. Selbst Lithium-Luft-Batterien erreichen hier »nur« 6000 Wh/l. Eisen-Luft-Batterien sind folglich insbesondere für vielfältige mobile Anwendungen interessant, bei denen der Platzbedarf eine große Rolle spielt.

Zwar ist das Konzept der Eisen-Luft-Batterien seit den 1970er Jahren bekannt, doch unter anderem wegen unüberwindbarer technischer Schwierigkeiten war die Forschung zu Metall-Luft-Batterien in den 1980er Jahren für lange Zeit ins Stocken geraten. In den letzten Jahren stieg das Forschungsinteresse jedoch rapide wieder an. Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich sind eine der treibenden Kräfte bei der Neuerforschung. In Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Oak Ridge National Laboratory konnten sie mit Nanometerpräzision beobachten, wie sich im laufenden Betrieb Ablagerungen an der Eisen-Elektrode bilden. Ein vertieftes Verständnis der Lade- und Entladereaktionen gilt als Schlüssel für die Weiterentwicklung des wiederaufladbaren Batterietyps bis zur Marktreife. Die Ergebnisse sind im renommierten Fachmagazin Nano Energy erschienen.

»Wir konzentrieren uns mit unserer Forschung ganz bewusst auf Batterietypen aus Materialien, die sehr häufig in der Erdkruste vorkommen und in großer Menge gefördert werden«, erklärt Institutsleiter Prof. Rüdiger-A. Eichel. »Versorgungsengpässe sind so nicht zu erwarten. Damit verbunden ist zudem ein Kostenvorteil, der sich direkt auf die Batterie übertragen lässt – insbesondere für großskalige Anwendungen, etwa für stationäre Anwendungen zur Stabilisierung des Stromnetzes oder die Elektromobilität.«

Schwierige Bedingungen für die Analyse

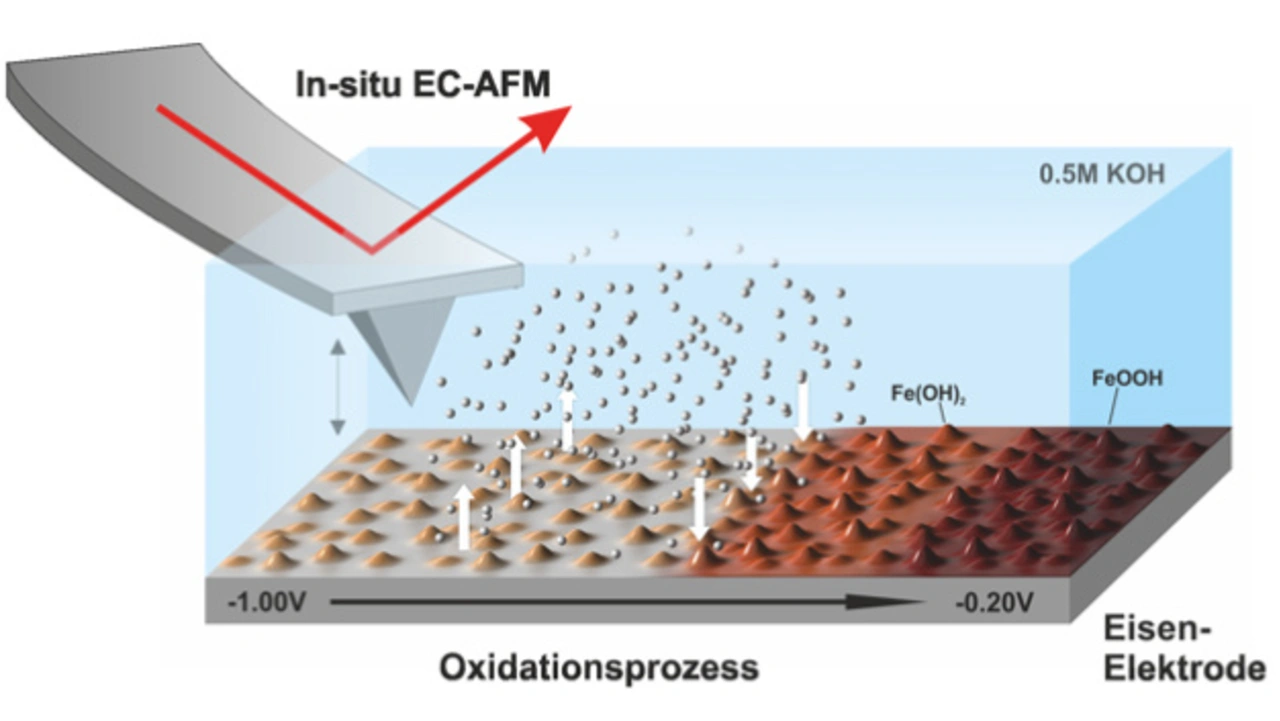

Die nun gewonnenen Erkenntnisse der Jülicher Forscher schaffen eine neue Basis, um die Eigenschaften der Batterie gezielt zu verbessern. Mittels sogenannter elektrochemischer In-Situ-Rasterkraftmikroskopie am Center for Nanophase Materials Sciences des US-amerikanischen Oak Ridge National Laboratory konnten sie mit Nanometerpräzision beobachten, wie sich Ablagerungen aus Eisenhydroxid-Partikeln (Fe(OH)2) an der Eisenelektrode unter Bedingungen bilden, wie sie auch beim Laden und Entladen der Batterie vorherrschen.

»Der hohe pH-Wert von 13,7 stellt schon eine grenzwertige Bedingung für das Instrument dar«, erläutert Henning Weinrich vom Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-9). »In Oak Ridge waren wir die ersten, die ein derartiges Experiment unter realistischen Bedingungen durchführen konnten«, so Weinrich, der für die Messungen drei Monate lang in die USA gereist war.

Ablagerungen erhöhen Kapazität

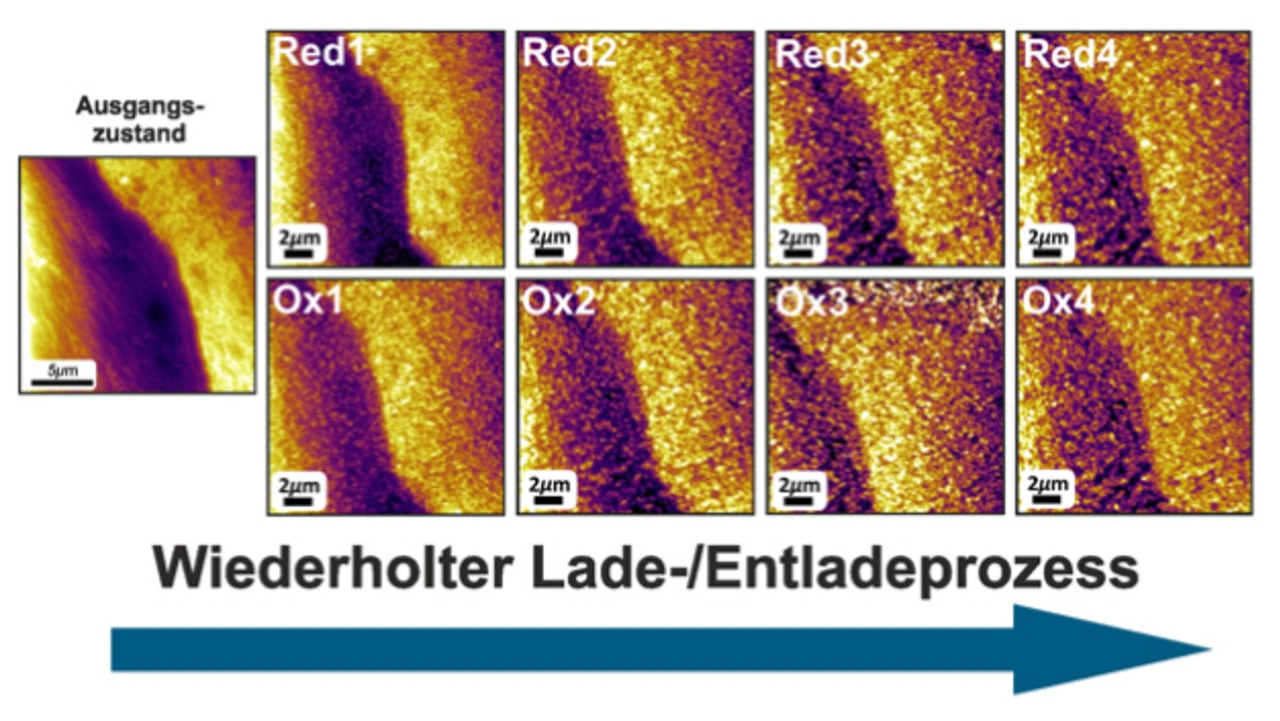

Die Leistung der Batterie verringert sich durch die Ablagerungen nicht. Im Gegenteil: Weil die nanoporöse Schicht die aktive Oberfläche der Elektrode vergrößert, trägt sie dazu bei, dass sich die Kapazität nach jedem Lade- und Entladezyklus ein klein wenig erhöht. Durch die Untersuchungen erhalten die Forscher von diesem Schichtwachstum nun erstmals ein vollständiges Bild. »Bis jetzt war man davon ausgegangen, dass sich die Ablagerungen beim Laden wieder zurückbilden. Doch das ist ganz offensichtlich nicht der Fall«, erläutert Dr. Hermann Tempel vom Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-9). Zudem lässt sich nun erstmals ein direkter Zusammenhang zwischen der Schichtbildung an der Elektrodenoberfläche und den elektrochemischen Reaktionen nachweisen.

Bis zur Marktreife ist es aber noch ein weiter Weg. Elektroden aus Eisen lassen sich isoliert in Laborversuchen zwar schon ohne größere Leistungsverluste über mehrere tausend Zyklen hinweg betreiben. Vollständige Eisen-Luft-Batterien, die als Gegenpol mit einer Luft-Elektrode ausgestattet sind, halten bis jetzt aber nur 20 bis 30 Zyklen lang durch.

Die Ergebnisse wurden im Rahmen Projekts »Hochtemperatur- und Energiematerialien« finanziert, das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde und durch eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Oak Ridge National Laboratory (ORNL) und dem Forschungszentrum Jülich ermöglicht. Beide Einrichtungen arbeiten bereits seit 2008 auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten eng zusammen.

Originalpublikation:

Henning Weinrich, Jérémy Come, Hermann Tempel, Hans Kungl, Rüdiger-A. Eichel, Nina Balke, Understanding the nanoscale redox-behavior of iron-anodes for rechargeable iron-air batteries, Nano Energy 41 (available online 10 October 2017), DOI: 10.1016/j.nanoen.2017.10.023