Forschungszentrum Jülich

Natrium-Festkörperakku übersteht hundert Ladezyklen

Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich haben einen Natrium-Festkörperakku entwickelt, der nach hundert Ladezyklen noch über 90 Prozent seiner anfänglichen Kapazität aufweist. Ein ziemlich guter Wert für Festkörperakkus, wenngleich die Energiedichte nur bei 10 Wh/kg liegt.

Gegenüber modernen Lithium-Ionen-Akkus mit flüssigem Elektrolyt bieten Festkörperakkus mehrere Vorteile. Doch trotz aller Anstrengungen sind reine Festkörperakkus von der Marktreife noch weit entfernt. Insbesondere die Verbindung von Elektrode und Elektrolyt gilt als problematisch. »Dass die Elektroden durch das Laden und Entladen des Akkus ständig wachsen und schrumpfen, tolerieren Feststoffe deutlich schlechter als ein flüssiger Elektrolyt, der immer einen guten Kontakt gewährleistet«, erklärt Dr. Frank Tietz vom Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung (IEK-1). Reine Festkörperakkus halten in der Regel nur einige wenige Ladezyklen, insbesondere ohne externen Druck. Dann beginnen sich die einzelnen Partikel oder Schichten voneinander zu lösen – ein Totalschaden für den Akku.

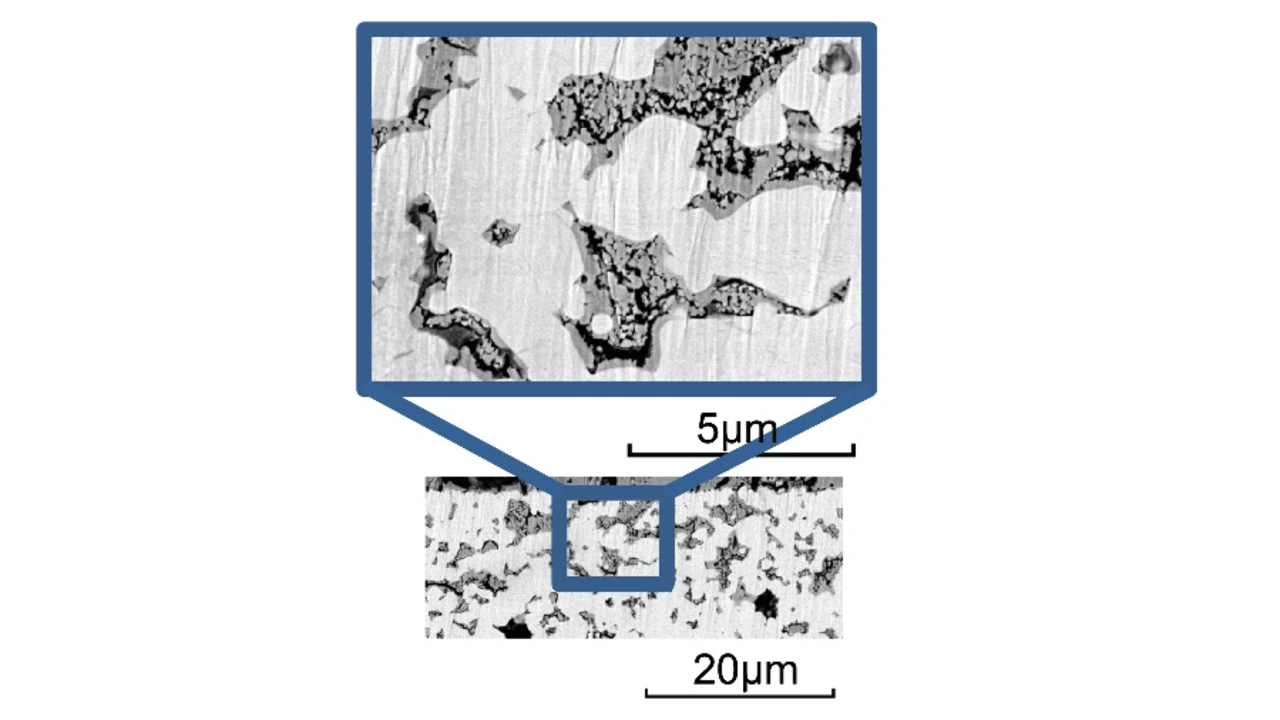

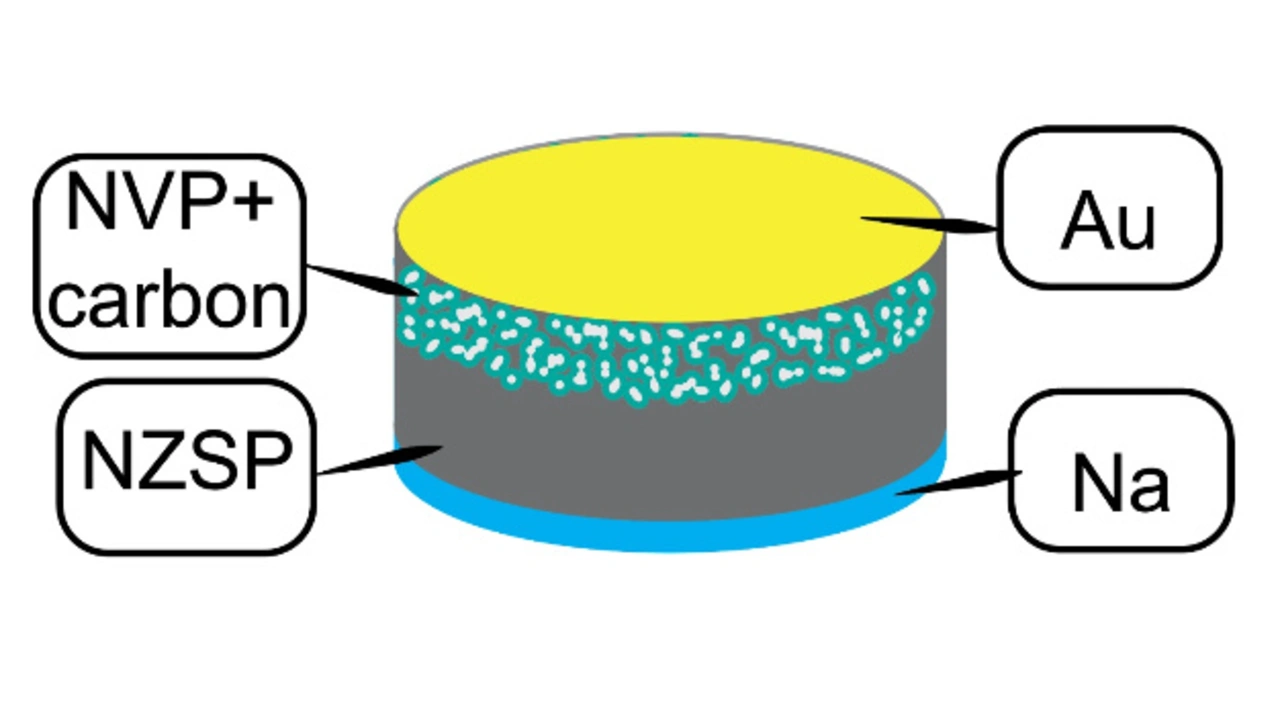

Die Jülicher Forscher haben nun eine Lösung für dieses Problem gefunden. Dazu nutzten sie eine Technik, die aus der Brennstoffzellenforschung in den 1990-er Jahren stammt. Um eine gute Kontaktierung zu erreichen, lösten sie die Bestandteile der Kathode in einer Flüssigkeit und brachten sie damit in flüssiger Form in den Elektrolyten ein, wo sie im weiteren Produktionsprozess zur festen Elektrode umgewandelt wird.

»Das Verfahren hat mehrere Vorteile«, erläutert Tietz. »Durch die Infiltration wird der Elektrolyt nicht nur oberflächlich beschichtet, sondern die noch flüssige Kathode dringt weit in das poröse Material ein und lagert sich in dünnen Schichten an den Wänden an. Dementsprechend groß ist die Kontaktfläche, und die restliche Porosität wirkt wie ein Puffer. Denn sie hilft, Volumenschwankungen beim Laden und Entladen auf eine große Fläche zu verteilen.« Allerdings erfolgt die Synthese bei über +700 °C, und die Methode ist insofern ungewöhnlich, als die Herstellung des Kathodenmaterials vom Pulverlieferanten in die Zellfertigung wandert.

Für die Umsetzung wählten die Forscher einen Akku auf der Basis von Natrium. Die etwa fingernagelgroße Zelle, die die Forscher im Labor getestet haben, besitzt eine Energiedichte von etwa 10 Wh/kg, was nur etwa drei Prozent heutiger Lithium-Ionen-Akkus entspricht. Durch die Optimierung aller Komponenten – speziell durch Reduzieren der Schichtdicken auf wenige Mikrometer – scheint eine Energiedichte von 160 Wh/kg bzw. 500 Wh/l möglich. Damit könnten Natrium-Festkörperakkus für stationäre Anwendungen interessant sein.

Originalpublikation

Tu Lan, et al., Room-temperature all-solid-state sodium batteries with robust ceramic interface between rigid electrolyte and electrode materials, Nano Energy (Vol. 65, November 2019), DOI: 10.1016/j.nanoen.2019.104040