Operationsverstärker für Maker-Projekte

Sensorsignale effektiv aufbereiten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Beispiel Elektretmikrofon

Betrachten wir nun das Signal eines Transducers, zum Beispiel eines Elektretmikrofons, das eine Amplitude von nur 2 mV hat. Somit ist die Signalamplitude niedriger als die Auflösung des A/D-Wandlers (4,88 mV). Um das Mikrofon mit dem ADC verwenden zu können, muss das Signal also verstärkt werden. Außerdem ist der Signalbereich zu verschieben, damit die Mitte bei 2,5 V liegt. Dies gelingt mithilfe von Operationsverstärkern. Darüber hinaus lässt sich das Frequenzband des Signals begrenzen, um den gewünschten Audiobereich abzudecken. Dafür wiederum eignen sich ebenfalls Operationsverstärker, die jedoch als Filter konfiguriert sind.

Jobangebote+ passend zum Thema

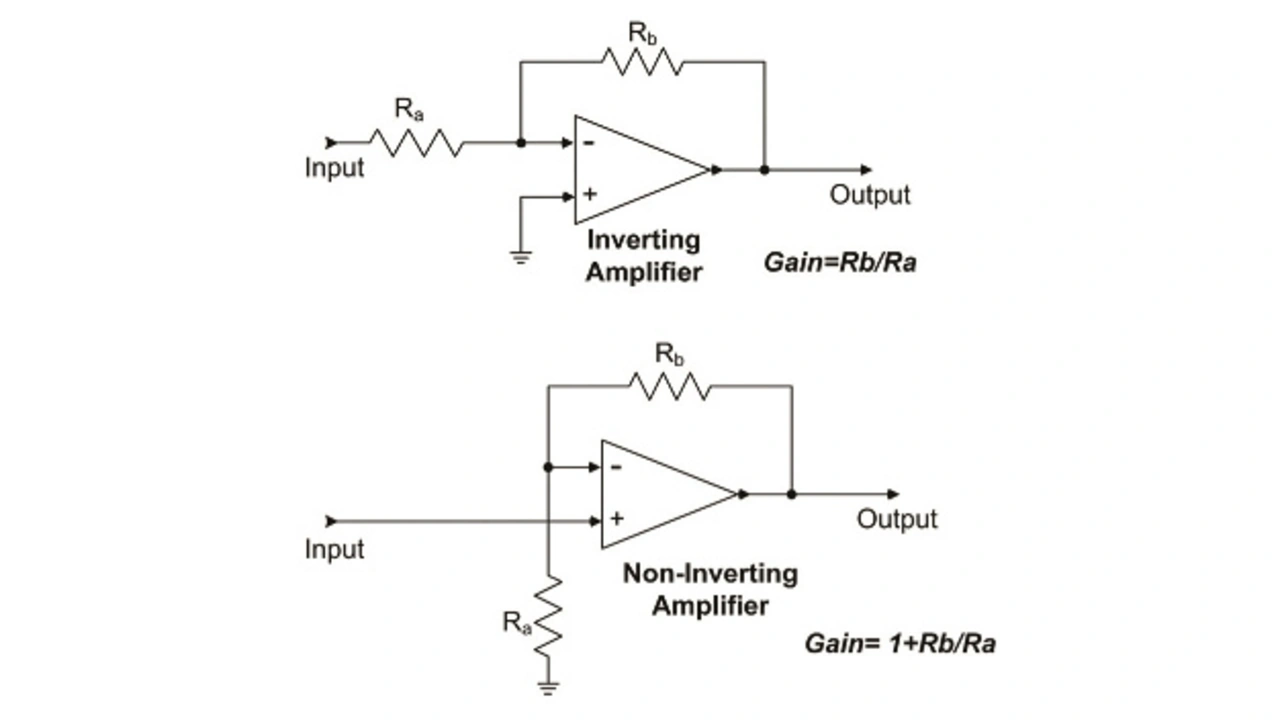

Operationsverstärker haben differenzielle Eingänge und können entweder als invertierende oder als nichtinvertierende Verstärker konfiguriert sein (Bild 2). Wie sehr diese Schaltungen das Signal verstärken, hängt ausschließlich von den externen Widerständen Ra und Rb ab. Dies ist eine Folge der hohen Leerlaufverstärkung des Operationsverstärkers und des Einsatzes von Gegenkopplung, angewandt vom Ausgang auf den invertierenden Eingang über Rb. Zu beachten ist, dass sich die Verstärkung des invertierenden Verstärkers durch das Verhältnis von Rb zu Ra bestimmt. Die Verstärkung der nichtinvertierenden Verstärkers ist 1 + Rb/Ra.

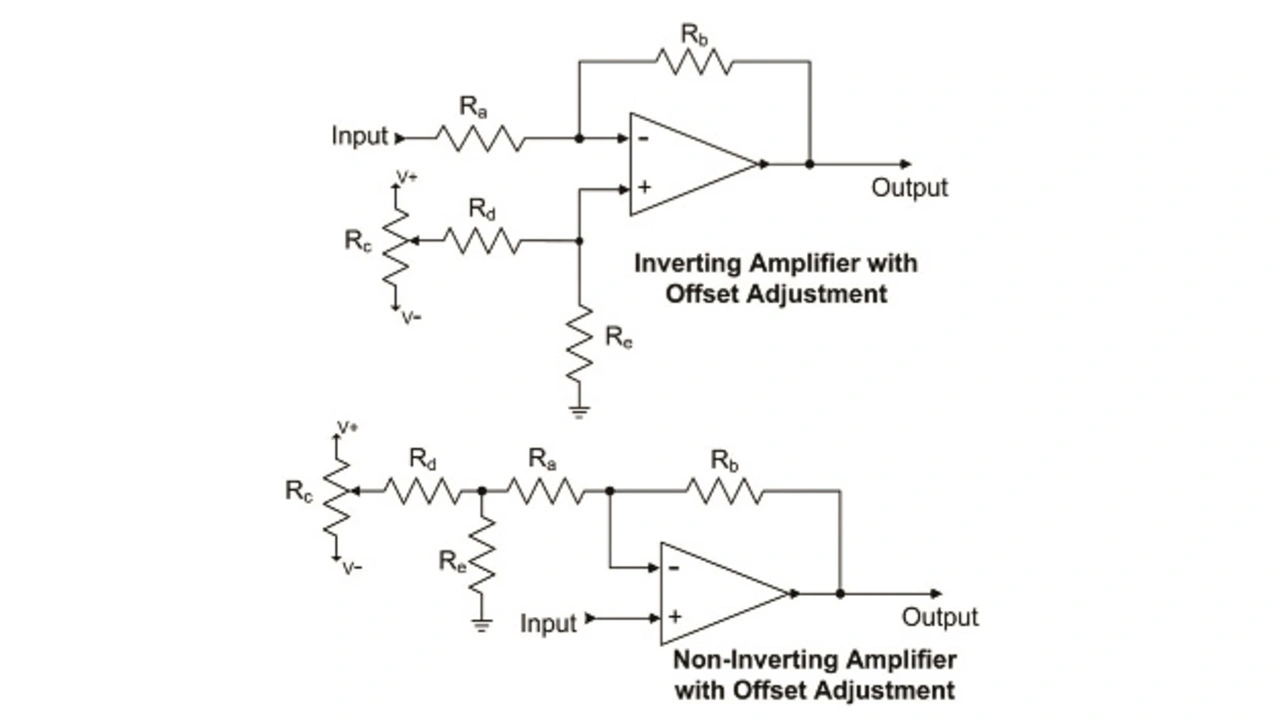

Um den Nullpunkt zu verschieben (DC-Offset), wird eine Offset-Spannung mithilfe eines einfachen Spannungsteilers auf einen der Eingänge summiert (Bild 3). Zu beachten ist, dass die Offset-Spannung durch die Stufenverstärkung beeinflusst wird. Dies darf man bei der Auslegung des Verstärkers nicht vergessen.

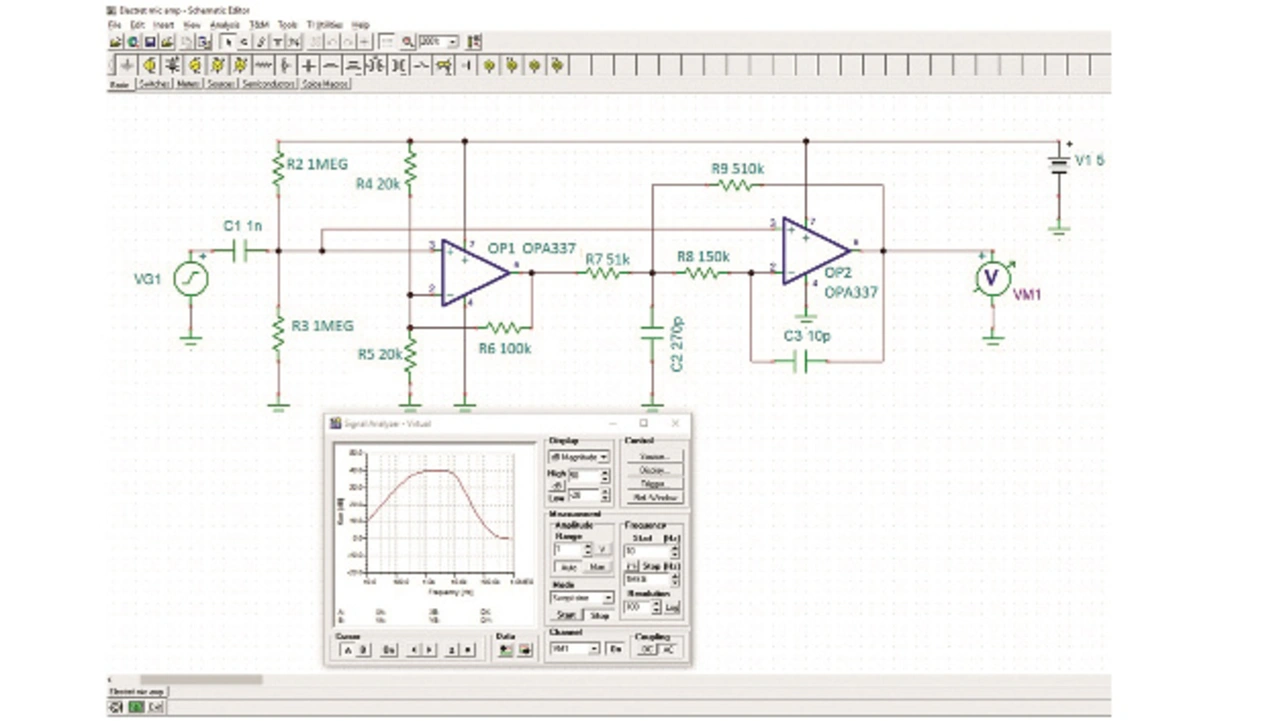

OPVs gibt es von vielen Herstellern, wobei diese oft auch kostenlose Designwerkzeuge anbieten. Damit lassen sich solche Schaltungen evaluieren, ohne Komponenten kaufen und Prototypen bauen zu müssen. So stellt beispielsweise Texas Instruments eine kostenlose Software namens TINA-TI zur Verfügung. Das Unternehmen kombiniert diesen auf Spice basierenden Schaltungssimulator mit einer Bibliothek von Komponentenmodellen und Schaltkreisbeispielen, um den Einstieg zu erleichtern (Bild 4).

Für diesen Schaltkreis werden zwei Operationsverstärker des Typs OPA337NA-3K von Texas Instruments verwendet. Diese Komponente ist für batteriebetriebene Systeme ausgelegt und unterstützt einen Betrieb mit nur einer Operationsverstärker-Versorgungsspannung, JFET-Eingänge mit unter 10 pA Ruhestrom und eine Verstärkungsbandbreite von 3 MHz. OP1 in Bild 4 ist als nichtinvertierender Verstärker mit einer Verstärkung von 10 (20 dB) konfiguriert. OP2 ist als Multi-Feedback-Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 10 kHz eingerichtet. Diese Stufe hat ebenfalls eine Verstärkung von 10. Die beiden kaskadierten Stufen bieten eine Gesamtverstärkung von 10² = 100 (40 dB). Der Eingang ist AC-gekoppelt mit einer oberen Grenzfrequenz von ca. 300 Hz. Zusammen mit dem Tiefpassfilter ergibt dies einen Bandpassfilter, der 300 Hz bis 10 kHz abdeckt.

Die Performance der Schaltung lässt sich mithilfe integrierter virtueller Instru-mente wie Digitalvoltmetern, Signalgeneratoren, Oszilloskopen oder Signalanalysatoren bestimmen. Im virtuellen Signalanalysator unten in Bild 4 ist der Frequenzgang der Schaltung zu sehen, Dieser zeigt, dass die Verstärkung von 40 dB über das Frequenzband von 300 Hz bis 10 kHz eingehalten wird. Durch den über R4 und R5 eingerichteten Spannungsteiler wird außerdem eine Vorspannung von 2,5 V für den A/D-Wandler im Prozessor erzeugt.

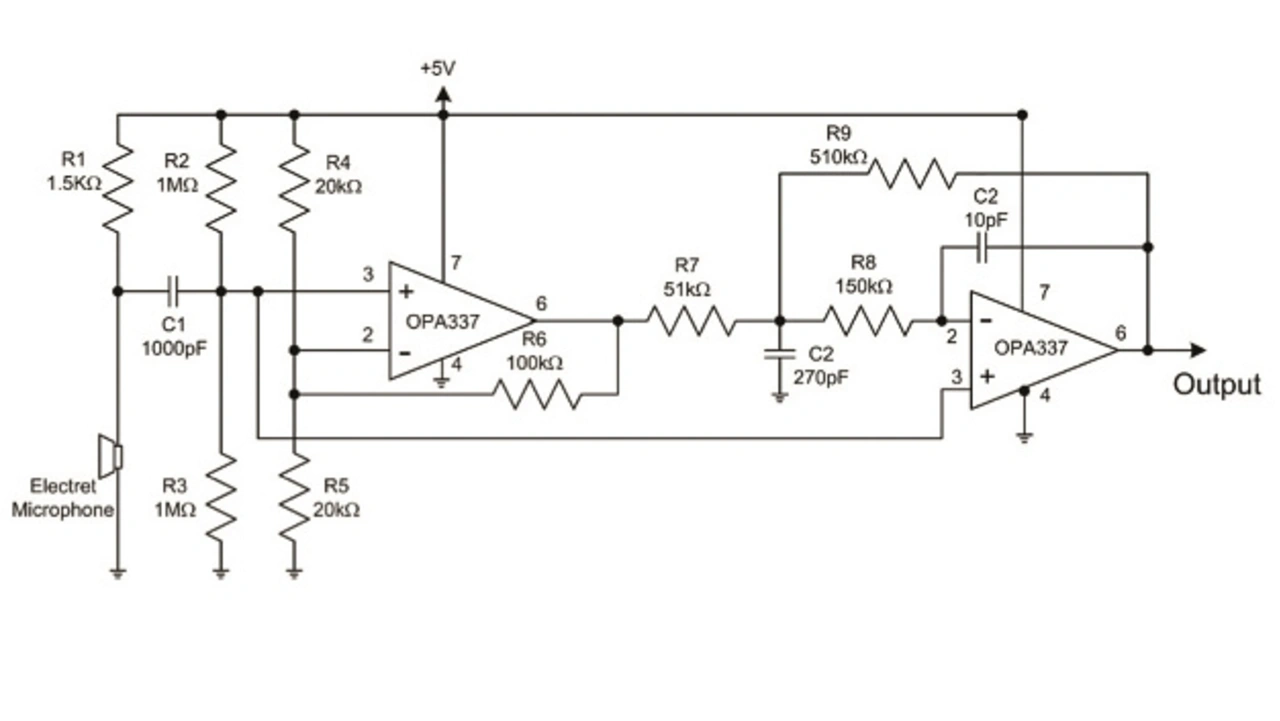

Die endgültige Verstärkerschaltung (Bild 5) zeigt das Elektretmikrofon und seinen Vorspannungswiderstand. Diese Schaltung speist sich aus derselben 5-V-Versorgung wie die Arduino-Karte. Der Widerstand R1 gewährleistet den erforderlichen Ruhestrom für das Mikrofon. Alle anderen Komponenten sind identisch mit denen des simulierten Verstärkers in Bild 4.

- Sensorsignale effektiv aufbereiten

- Beispiel Elektretmikrofon

- Ein Signal, mehrere Werte