Weg mit der linearen Verstärkung

Gilt das Mooresches Gesetz noch?

Prof. Dr. Bram Nauta von der Universität Twente/Enschede ist überzeugt, dass jetzt der richtige Moment ist, darüber nachzudenken, wie analoge und digitale Signalverarbeitung designt wird. Seiner Meinung nach sollten hier ganz neue Überlegungen zum Tragen kommen.

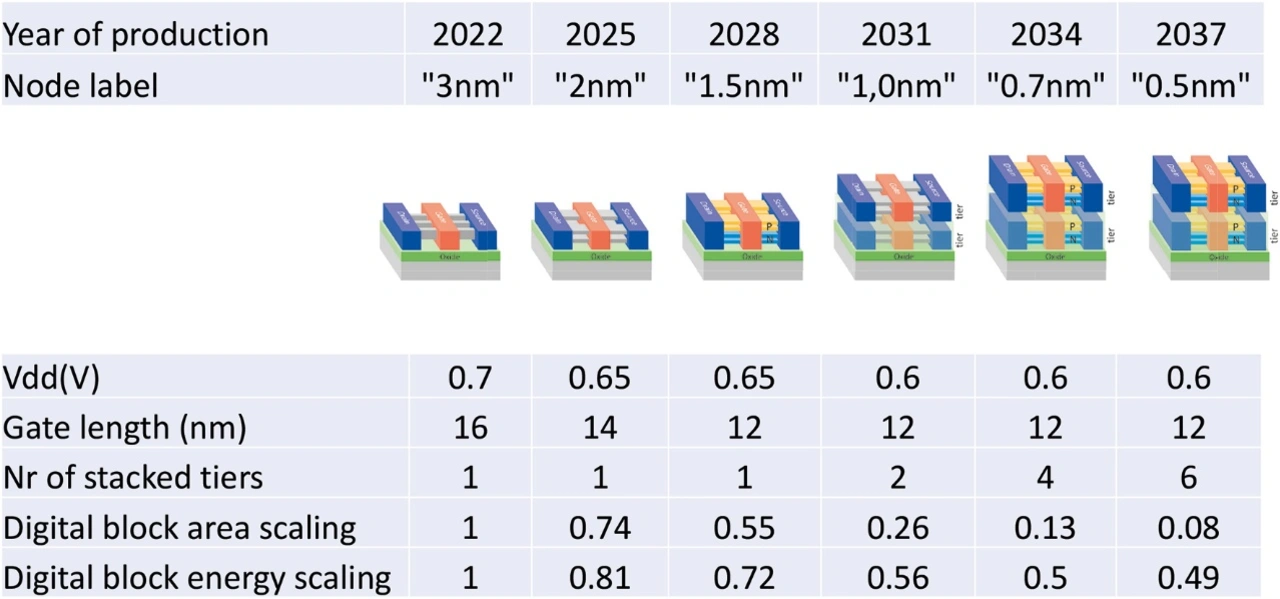

»Eine Keynote muss mit Moore’s Law anfangen, also mach ich das«, so Prof. Dr. Bram Nauta von der Universität Twente/Enschede bei der ISSCC 2024. Die verschiedenen Wechsel auf kleinere Prozessstrukturen haben seit 1971 dazu geführt, dass die Anzahl der Transistoren steigt, und laut Nauta wird das auch die nächsten Jahre so weitergehen. Anders sieht es mit der Taktfrequenz von Prozessoren aus: Sie ist seit 2005 gleichgeblieben, sprich: seit Nutzung des 65-nm-Knotens. Um trotzdem eine höhere Rechenleistung mit kleineren Prozessstrukturen als 65 nm zu erreichen, wurden dann einfach mehr Prozessorkerne integriert. Die Energie pro digitaler Operation sank die ersten Jahre schnell, bei 65 nm verlangsamte sich die Geschwindigkeit und mit dem 3-nm-Knoten stagniert sie. Bei der Kanallänge verhält es sich laut Nauta folgendermaßen: Sie ist bis 2012, also bis zum 22-nm-Knoten, gesunken, seitdem bleibt sie gleich, »sodass wir uns auch heute noch auf der physikalischen Kanallänge von 16 nm befinden«, fährt Nauta fort. Und nachdem die Skalierung der Gate-Länge deutlich nachgelassen hat, hat die Analog-/HF-Transistorgeschwindigkeit, sprich: fmax, mit dem 22-nm-Knoten ihren Höhepunkt erreicht; seitdem sinkt sie, »weil die Kanallänge nicht weiter reduziert wird und die parasitären Effekte steigen«, erklärt Nauta.

Und was folgt daraus für die Zukunft?

Je höher das erforderliche Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) ist, desto leistungsfähiger ist die digitale Signalverarbeitung im Vergleich zur analogen. Die rein analoge Verarbeitung ist nur bei einem SNR von zirka 30 dB oder weniger effizienter. Das heißt aus der Sicht von Nauta: »Bei der digitalen Verarbeitung sollte daher die Umwandlung von analog zu digital so früh wie möglich in der Signalkette erfolgen.« Also ein Blick auf die ADCs (A/D-Wandler), die sich laut seiner Aussage mittlerweile durch eine hohe Leistungseffizienz auszeichnen, aber sie benötigen einen großen Eingangsspannungshub (Input-Voltage-Swing), obwohl die umzuwandelnden Eingangssignale, die von einer Antennen- oder Sensorschnittstelle kommen, typischerweise viel kleiner sind. Daher werden HF- und Analog-Front-Ends benötigt. Nauta: »Diese Front-Ends benötigen im Vergleich zum ADC allerdings viel mehr Strom.«

Also sollten seiner Meinung nach diese analogen Front-Ends neu überdacht werden und Fragen wie »Können wir diese Front-Ends in zukünftigen CMOS-Prozessen überhaupt noch effizient designen?“ oder »Brauchen wir überhaupt noch eine lineare Verstärkung?“ oder „Brauchen wir überhaupt aktive lineare Schaltungen?“ oder „Können wir nicht digitale Komponenten verwenden, um die analogen Front-Ends und ADCs zu ersetzen?“ überlegt und beantwortet werden.

Ist das Mooresches Gesetz also am Ende?

Geht es um die Anzahl der Transistoren, dann lebt Moore’s Law auch die nächsten Jahre weiter. Aber früher konnte mit dem Übergang zu kleineren Prozessstrukturen nicht nur die Anzahl der Transistoren erhöht werden, sondern noch viel mehr: Die Verlustleistung sank, die Transistorgeschwindigkeit und Prozessorgeschwindigkeit stiegen – der »Dennard-Skalierung« sei Dank, aber irgendwann um 2005, also mit der Einführung der 65-nm-Technologie, war mit der Dennard-Skalierung Schluss. Auf einmal spielten Leckströme eine Rolle und die Wärmeentwicklung wurde zu einem ernsthaften Problem. Außerdem begannen die parasitären Verbindungskapazitäten gegenüber den Transistorkapazitäten zu dominieren. Nauta: »Heute ist 65 nm dank seiner HF-freundlichen Back-End-Eigenschaften immer noch sehr beliebt für THz-Schaltungen.« Wie bereits beschrieben, hat die Geschwindigkeit der Analog-/RF-Transistoren bei einer Gate-Länge von 22 nm ihr Maximum erreicht. Seitdem hat sich die Skalierung der Gate-Länge deutlich verlangsamt, und die Geschwindigkeit der Analog-/RF-Transistoren, ausgedrückt in fmax, hatte zu diesem Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreicht, sprich: seitdem geht sie zurück. Auch die Benennung der Technologieknoten wurde geändert; nicht mehr die Kanallänge war relevant, sondern es ging eher um Marketing.

Die Halbleiterindustrie ist aber natürlich durchaus findig, wenn es um die Aufrechterhaltung von Moore’s Law geht. Beispielsweise ermöglichte der Übergang zu FinFETs eine bessere Gate-Kontrolle, was das Problem mit den Leckströmen eindämmte und niedrigere Versorgungs- und Schwellenspannungen ermöglichte. Laut Nauta ist die Höhe der Finne (ungefähr 50 nm) im Vergleich zur Länge und Breite relativ groß. Wenn es um einen 3-nm-Knoten geht, dann ist der Transistorkanal eines FinFET nur 16 nm lang und hat einen Querschnitt von 50 × 5 nm2, um den Strom zu leiten. Mit einem kürzeren Transistorkanal wäre es wirklich schwer, den Transistor abzuschalten, und auch eine deutlich geringere Finnenbreite von 5 nm (entspricht nur 10 Atomen) wäre problematisch. Wobei Nauta hinzufügt, dass die eigentlichen Transistoren aufgrund der Drain-, Source- und Gate-Konstruktionen um die Finnen herum viel größer ausfallen.

Moderne Chips wie der Nvidia GH100GPU haben 80 Mrd. Transistoren auf einer Fläche von 814 mm2 (4-nm-CMOS-Knoten). Teilt man die Chipfläche durch die Gesamtzahl der Transistoren, ergibt sich eine praktische Fläche pro Transistor im Durchschnitt von etwa 100 nm × 100 nm. Das heißt, dass die Grundfläche einer einzelnen Finne minimaler Größe (ohne Source und Drain, die im Prinzip kompakter sein könnten) nur 0,8 Prozent der Gesamtfläche belegt. Wenn man die Isolierung zwischen den Finnen einbezieht und davon ausgeht, dass jeder Transistor nur eine einzige Finne benötigt, sind es trotzdem nur 5 Prozent der Chipfläche, die mit aktiven Finnen gefüllt ist. Nauta erklärt, dass man ohne praktische Einsicht oder Wissen »die Lücken füllen« könnte und damit 16-mal mehr Transistoren auf dieselbe Fläche quetschen könnte.

Damit wäre eine weitere Dekade des Moore‘schen Gesetzes gesichert, ohne dass der Kernteil des Transistors (die aktive Finne) kleiner wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Transistoren vertikal anzuordnen, sodass die Source- und Drain-Elektroden keine zusätzliche Fläche beanspruchen würden. Die nächste Stufe wäre die monolithische Stapelung von Transistoren (dabei geht es nicht unbedingt um gestapelte Chiplets), ein Ansatz, den die Hersteller von NAND-Flash bereits nutzen – 300 Schichten sind längst möglich, und kürzlich wurde über 321 Schichten berichtet. Das heißt für Nauta schlussendlich, dass das Mooresche Gesetz weitere 30 Jahre gelten kann, vorausgesetzt die Halbleiterindustrie bekommt die Verlustleistung und damit die Wärmeentwicklung in den Griff. Nauta: »Von Moore’s Law bleibt also nur die Skalierung der Transistordichte übrig.«

Jobangebote+ passend zum Thema

Analoge Verstärker in zehn Jahren?

Das heißt, »dass wir eine höhere digitale Dichte bekommen, aber keine besseren Transistoren für Analog/HF, und dass die Versorgungsspannung sinkt, was besonders für analoge Schaltungen schwierig ist«, so Nauta. Deshalb ist er überzeugt, dass ein wirklich neuer Ansatz notwendig ist. »Die Herausforderung liegt im physischen Design von Transistoren und Zellen. Schaltungsentwickler brauchen nur einen Transistorkanal und Metalldrähte, alle anderen Elemente in einer integrierten Schaltung sind nur im Weg«, so Nauta.

Er ist überzeugt, dass man Schaltungen nur noch mit Komparatoren, Schaltern und passiven Komponenten realisieren sollte; ein absolutes »No-Go« sind lineare Verstärker. Nauta: »Das ist kein Witz: Hören wir einfach auf, lineare Verstärker zu verwenden«, bestärkt Nauta, wissend, dass die meisten Halbleiter-Designer bei dieser Idee erst einmal aufschreien. Aber der Grund, den er anführt, ist einleuchtend: Ein klassisches HF-Front-End in Kombination mit einem ADC zeigt, dass der ADC nur µW aufnimmt, das Front-End liegt im mW-Bereich. Das liegt im Prinzip daran, dass der ADC einen hohen Eingangsspannungshub benötigt, den das Front-End erzeugen muss, und zwar mithilfe von Linearverstärkern.

Hohes Risiko, keine Verstärkung

Am Eingang der Signalkette sind typischerweise ein Verstärker und ein Komparator bei gegebenem SNR (Signal-Roise-Ratio, Signal-Rausch-Verhältnis) und BW (Bandbreite) in Bezug auf die Leistungseffizienz vergleichbar. Der Verstärker hat große Probleme mit der Linearität, insbesondere bei der Erzeugung sehr großer Spannungsschwankungen bei niedrigem VDD, wie sie typischerweise zur Ansteuerung von ADCs benötigt werden. Auf der anderen Seite hat ein Komparator einen einfachen binären Ausgang, der bei niedrigem VDD leicht implementiert werden kann. Nauta: »Also sollten wir uns fragen, warum wir überhaupt stromhungrige Front-Ends mit aktiver linearer Verstärkung entwickeln, um schließlich einen Komparator mit extrem niedrigem Stromverbrauch in einem ADC zu betreiben. Vielleicht sollten wir in Erwägung ziehen, einen Komparator in einem ADC direkt über ein kleines Eingangssignal anzusteuern«, so Nauta weiter. Denn lineare Verstärker in modernen CMOS-Technologien lassen sich nicht einfach realisieren, also sei es besser, Komparatoren zu entwerfen, was sich außerdem positiv auf die Leistungsaufnahme auswirkt.

Sowohl SAR-ADCs als auch Sigma-Delta-Modulatoren würden von Komparatoren profitieren. Wobei es laut Nauta mehrere Möglichkeiten gibt, ein Design ohne linearen Verstärker zu realisieren. Schlussendlich könnte mit einem solchen ADC, der nur über einen Low-Swing-Komparator verfügt, ein vollständig passiver Empfänger entwickelt werden. Nauta weiter: »Das Fehlen einer linearen Verstärkung kann diesen Empfänger sehr störungsresistent machen. Man beachte, dass die in der Antenne erzeugten Elektronen an den Transistor-Gates im Komparator landen und diesen zum Kippen (oder Flop) bringen würden. Wenn die lineare Verstärkung zu einem echten Engpass wird, könnte eine ADC- und DAC-Kaskade mit einer »digitalen Verstärkung« sogar wettbewerbsfähig werden!«

Schlussfolgerung

Aus Nautas Sicht heißt das: Wenn man sich die grundlegenden Grenzen der Verlustleistung vor Augen führt, müsse man die Art und Weise, wie Schaltungen entworfen werden, neu überdenken. Nauta: »Wir können den Umfang der linearen aktiven Verstärkung verringern oder sogar ganz darauf verzichten. Wenn sich das Mooresche Gesetz fortsetzt, die maximale Versorgungsspannung also weiter sinkt und die Transistoren nicht besser werden, könnte dies ein gangbarer Weg sein. Es ist an der Zeit, ein gewisses Risiko einzugehen und den Verzicht auf die aktive lineare Verstärkung zu erwägen.«