Zum Stand der MEMS-Technologie

ASIC-Design am Komplexitätssprung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Komplexität und Design

In Ihrem Vortrag fällt auch der Begriff Komplexität. Wie ist dieser im Bereich der MEMS-Sensorik zu verstehen?

Die Sensorik bewegt sich hier von der Wortbedeutung in Richtung der mathematischen Komplexität, kommend von einer komplizierten Anwendung. Meiner Vorstellung nach beschreibt „kompliziert“ einen Sachverhalt der schwierig in kurzer Zeit zu beherrschen ist, aber mit den richtigen Methoden hinreichend beschreib- und beherrschbar wird.

Komplex meint eigentlich eine Stufe weiter. Selbst mit sehr viel Zeitaufwand ist die eine richtige Lösung nicht zu erlangen. Hier wird eine „hinreichend gute Lösung“ angestrebt, die verifiziert werden muss! Bei unseren Produkten wächst die Komplexität in zwei Richtungen:

Mehr vom Gleichen, mehr Sensorsignale im selben Produkt oder Chip, die Anzahl der Freiheitsgrade nimmt ständig zu.

Über die bisherige Systemhierarchie hinaus: Nicht nur einfache Signale, sondern ganze Klassen oder Entscheidungen, die ein Informationsmanagement ermöglichen. Letztendlich meint das die Erweiterung konventioneller Sensorfusion auf die Serviceebene.

Welches Optimierungsproblem gestaltet die MEMS-Sensorik weiterhin spannend. Können Sie Anwendungsfälle skizzieren, diese in technische Spezifikationen übersetzen, und eine allgemeine Aussage auf höherer Abstraktionsebene treffen?

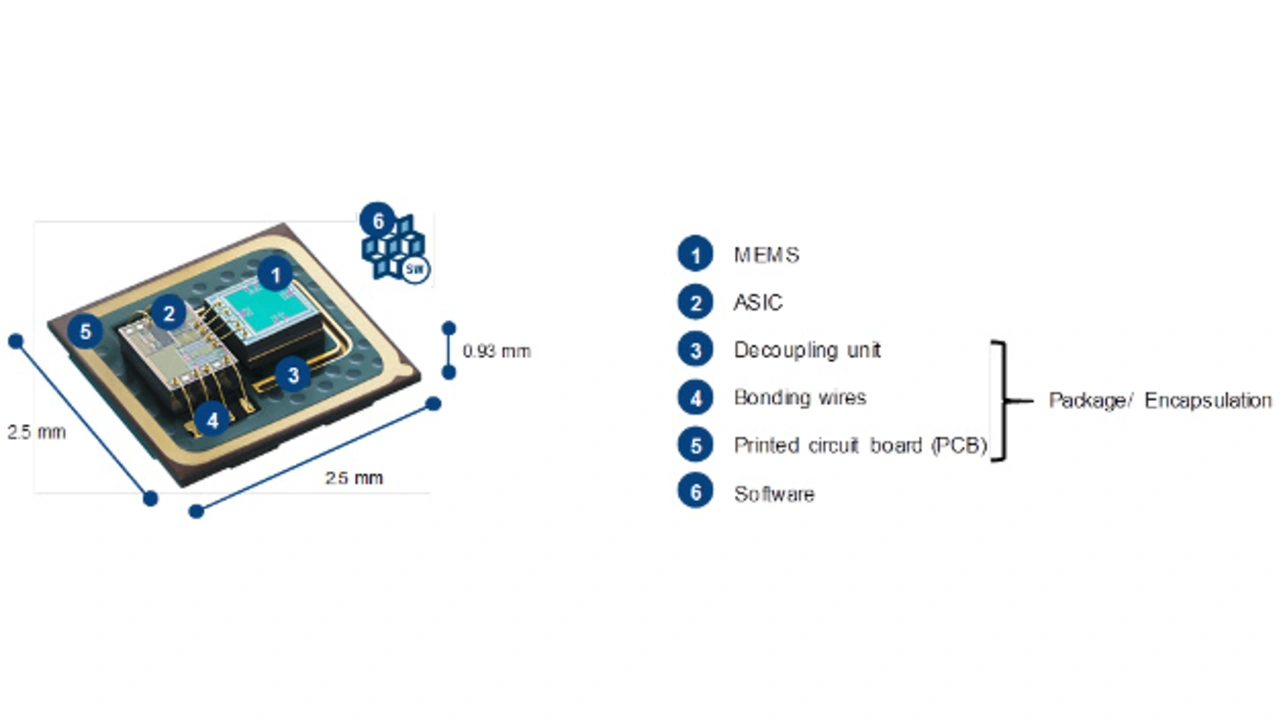

Wesentlich ist die Optimierung von Signalqualität, Leistungsaufnahme, Baugröße und Kosten. Und das ist bei den MEMS-Sensorelementen, auf der ASIC-Seite und dem Package gleichzeitig zu betreiben. Wenn zur Reduktion von Baugröße und Kosten der MEMS-Sensor kleiner wird, aber weiterhin ein gutes SNR gewünscht ist, steigt die Chipfläche/Kosten und die Stromaufnahme im ASIC. Hier das Optimum zu finden ist die Kunst der Systemarchitekten.

Jobangebote+ passend zum Thema

Welche Rolle spielt Software sowie integrierte Software in der MEMS-Sensorik?

Da spielen unterschiedliche Aspekte mit hinein. In meinem Vortrag gehe ich darauf ein, wie über Softwaremodifikation eine Differenzierung von Produkten gelingt, um die Sensorfusion auf den Anwendungsfall abzugleichen: Software ist auch in späteren Entwicklungsschritten einfacher austauschbar. Insbesondere sind solche Softwarelösungen auch für Anwendungen mit geringeren Stückzahlen adaptierbar. Die Hardwareseite skaliert stark über die Stückzahl, hohe Stückzahlen sind einfach und attraktiv. Die wirtschaftlichen Nachteile kleiner Stückzahlen können heutzutage auf der Softwareseite kompensiert werden: Die fordert keine konventionellen Herstellungskosten!

Ein FPGA-Entwickler erzählte mir mal, ASIC-Design könnte im Wesentlichen auf vier elementare Operationen abstrahiert werden. Im Kontext der MEMS-Sensorik scheint die Entwicklung heutzutage erheblich proprietärer abzulaufen?

Das Problem ist, dass sich die landläufige Vorstellung einer ASIC-Entwicklung erheblich von unserer Arbeitsweise unterscheidet.

Erstens: Der ASIC-Begriff ist oft an ein großes digitallastiges Design geknüpft. Bei uns spielt der Analogteil noch eine sehr dominante Rolle: Vierzig bis fünfzig Prozent der Chipfläche enthält hier analoge Komponenten. Damit ergeben sich ganz andere Vorgehensweisen und Strategien wie in der klassischen ASIC-Entwicklung. Ich habe auch Erfahrung in der FPGA-ASIC-Übersetzung: Dort kommt es darauf an, mit sehr hoher Schlagzahl backend und timing closure eines bestehenden Designs zu erstellen. Bei uns ist sehr viel heuristische Erfahrung im Spiel und der Automatisierungsgrad deutlich niedriger.

Weiterhin ging ich in meinem Vortrag darauf ein: Wir entwickeln eben nicht wie im klassischen Fall ein Kundenprodukt, das eine bestimmte Erwartung treffen soll, sondern ein selbstdefiniertes Produkt, das bei vielen Kunden eingesetzt wird. Obwohl der ASIC streng genommen eine spezifische Sensorapplikation unterstützt, ist es vom Designflow wie ein Standardprodukt zu sehen und nicht wie eine Auftragsentwicklung, auch was die Dokumentation und das Datenblatt angeht. Die Dokumente werden nicht für einen Kunden oder seine Applikation geschrieben, sondern in allgemeiner und umfassender Form.

Welche Abstraktionsebenen erfassen das Wesen der MEMS-Entwicklung am besten?

Ähm, alle! Ich glaube an der Stelle, die den MEMS noch als solchen zeigt, sind das natürlich die untersten Ebenen auf der physikalischen Seite. Dort existieren sehr viele individuelle Themen im Bereich Parasiten, wie in der Mikroelektronik üblich. Das ist die große Crux der MEMS-Entwicklung, dass die Tools die Fähigkeiten und Mächtigkeit der Mikroelektronik noch nicht teilen.

Und deshalb muss an der Schnittstelle MEMS-Physik noch nachgearbeitet werden, wozu wir zahlreiche in-house-Tools nutzen.

- ASIC-Design am Komplexitätssprung

- Komplexität und Design

- Die Verifikationspraxis

- ASIC-Entwicklung am Microscanner BML050