Gate-Widerstand für Wide-Bandgap-Einsatz

Totzeiten entscheidend minimieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wire-Bond-IGBR-Serie

Für kurze Zeit muss der Gate-Widerstand eine hohe Spitzenlast bewältigen, und die durchschnittliche Verlustleistung steigt mit der Frequenz und dem Tastverhältnis. Seine Funktion besteht darin, die im Gerät aufgebaute interne Kapazität und die Miller-Ladung zu entladen. Die Verringerung des Spannungsüberschwingens senkt die Belastung des Bauelements und des Treibers, und durch die Verringerung der parasitären Induktivität werden Schwingungen der Gate-Source-Spannung VGS beim Schalten vermieden.

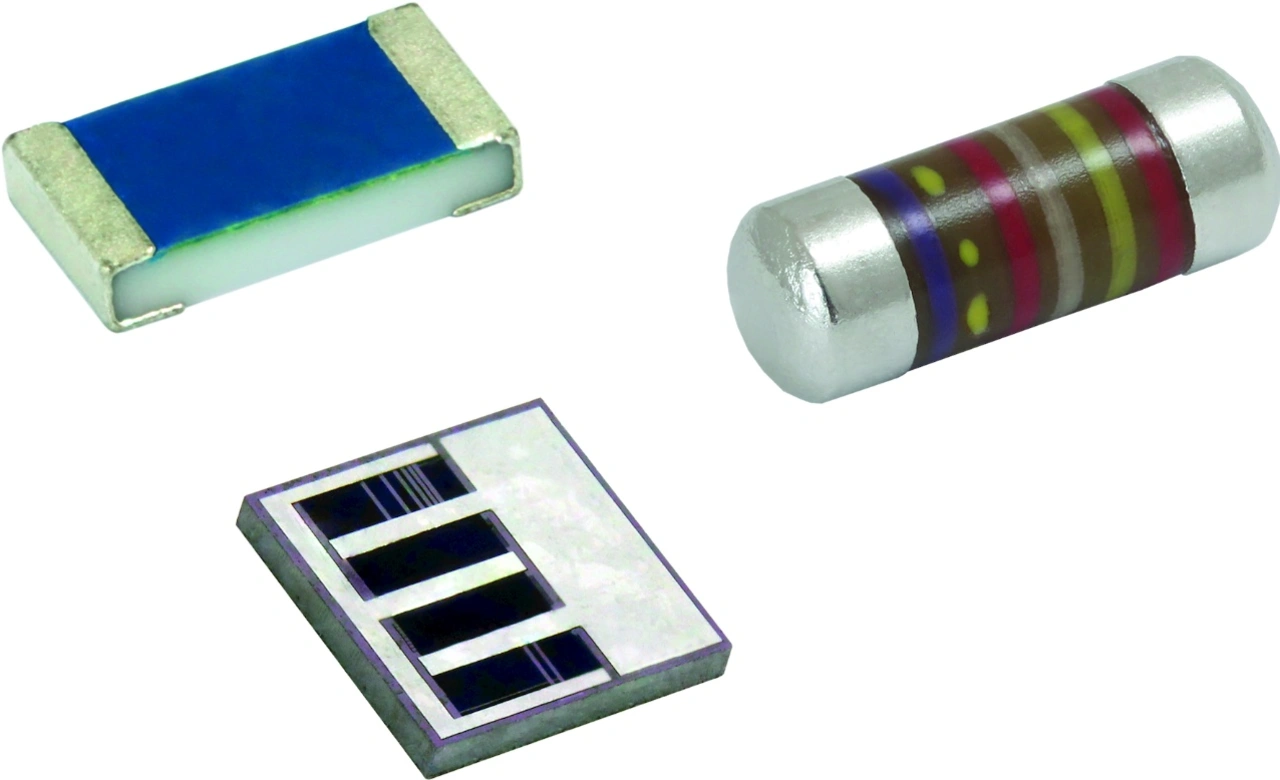

Eine Minimierung der Länge der Leiterbahnen (parasitäre Induktivitäten) verringert das Rauschen in der Schaltung. Aus diesem Grund werden in der Regel drahtgebundene (Wire-Bond-) oder oberflächenmontierte (SMD-) Bauelemente als Gate-Widerstände bevorzugt. Bei der Wire-Bond-IGBR-Serie bietet der rückseitige Kontakt eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und minimiert die thermischen Schwankungen zwischen dem Gerät und der Leiterplatte.

Die Kombination aus der Wire-Bond-Verbindung, der physischen Größe und der Sinterfähigkeit bietet den Entwicklern die Möglichkeit, den IGBR innerhalb des eigentlichen Hochleistungshalbleitermoduls oder -gehäuses zu sintern. Das erzielt eine sehr große Nähe zum Schaltelement, wodurch einige parasitäre Elemente verringert werden, was wiederum das Schaltungsrauschen reduziert.

Zur Auswahl stehen verschiedene Gate-Widerstands-Technologien, von Hochleistungs-Dickschicht-Chips wie etwa CRCW-HP e3 über Dünnschicht-MELF-Bauelemente wie zum Beispiel MM Professional bis hin zu IGBR-Dünnschicht-Substrattypen mit Nennleistungen bis zu 4 W. Zu beachtende Faktoren bei der Auswahl von Gate-Widerständen sind neben der Bauteilgröße die Präzision, die Zuverlässigkeit, die thermische Leistung zwischen dem Bauelement und der Leiterplatte sowie die parallele parasitäre Induktivität.

Üblicherweise werden Gate-Widerstände (RG) zwischen 1 Ω und 100 Ω spezifiziert. Der Einsatz eines niedrigeren RG-Werts verringert die Verlustleistung am Gerät (Eon, Eoff), führt allerdings auch zu einem höheren Treiberstrom. Aufgrund der kurzen Anstiegszeiten von Breitband-Halbleitern sind zudem die HF-Auswirkungen des Gate-Widerstands zu berücksichtigen, wobei ein Kompromiss zwischen Schaltverlusten und EMI-Verhalten gefunden werden muss. Eine Verringerung der EMI-Emissionen lässt sich durch die Verwendung höherer Widerstände und die Verlängerung der Anstiegszeit des Schalters erzielen, was natürlich die Schaltverluste erhöht. Je nach Induktivität und Last im Stromkreis muss auch die Prüfung der maximalen Betriebsspannungen der verschiedenen Widerstandstechnologien erfolgen, da beim Schalten Spannungsspitzen auftreten.

Aufgrund der hohen Spitzenströme, die im zweistelligen Amperebereich liegen können, und der hohen Frequenzen, die gelegentlich im MHz-Bereich liegen (bei Transienten), ist die Auswirkung der Temperatur auf den Widerstand ein wichtiger Faktor. Höhere Temperaturen können im Laufe der Zeit eine Drift, also einen Anstieg des Widerstandswerts, verursachen. Die Langzeitstabilität des Widerstandswerts hängt von der Konstruktion des Bauelements ab. Beispielsweise sind Produkte wie MELF-Widerstände besonders leistungsfähig, da die Oberfläche eines Zylinders um den Faktor π größer ist als die rechteckige Oberfläche eines einzelnen Chips.

Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz von stabilen Dünnschichtmaterialien wie NiCr eine sehr gute Impulsbelastbarkeit. Bei platzbeschränkten Designs ist außerdem die relative Position des Leistungsschalters wichtig, da Wärme von diesem in die Leiterplatte fließen kann. Dies beeinflusst die Betriebstemperatur des Gate-Widerstands.

Um die Effizienzvorteile von Wide-Bandgap-Halbleitern voll auszuschöpfen, muss die optimale Gate-Treiberschaltung die spezifischen Anforderungen an die Gate-Ladung Qx, die Schaltfrequenz, die Spitzenstrombelastbarkeit des Treibers und bei schnellem Schalten zudem das genaue Timing und die Stabilität der Schaltungsleistung berücksichtigen. So ist die Auswahl des richtigen niederohmigen Gate-Widerstands mit der entsprechenden Technologie und Bauelemente-Konstruktion für das Erreichen einer optimalen Schaltungseffizienz entscheidend.

- Totzeiten entscheidend minimieren

- Wire-Bond-IGBR-Serie