Mehr Sicherheit und Komfort

Radar im Software-Defined Vehicle

Mit der zunehmenden Vernetzung von Fahrzeugen ändert sich auch das Fahrerlebnis. Wie Radarsensoren der nächsten Generation die Sicherheit und den Komfort für den Fahrer verbessern und welche Wachstumschancen sie für OEMs bieten.

Seit den späten 1940er-Jahren werben Automobilhersteller mit dem ultimativen Traum von Komfort und Freiheit. Gleichzeitig waren Fahrzeugsicherheit, Design und ein immer höherer Fahrkomfort stets wichtige Entscheidungsfaktoren innerhalb der Branche. Dies gilt noch mehr im Zeitalter autonomer Fahrzeuge, die überwiegend durch fortschrittliche Software und Computertechnologie und nicht mehr nur durch mechanische Komponenten gesteuert werden. Viele Fahrzeugfunktionen werden über die Softwareebene verwaltet, eine stärkere Anpassung, Personalisierung und Over-the-Air(OTA)-Updates, wie auf dem Smartphone-Markt, werden daher zur Norm.

Autonomes Fahren wird derzeit durch zwei Technologien definiert: Vehicle-to-Everything (V2X), wobei drahtlos mit anderen Fahrzeugen, den Objekten im Umfeld sowie der Umgebung kommuniziert wird, und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die eine Vielzahl von Sensoren nutzen, darunter Radarsensoren, Kameras und bisweilen Lidar, um die Umgebung zu erfassen und abzubilden.

Die Evolution des Radars

Die Radartechnologie hat sich rasant entwickelt. Frühe Versionen von Radarsensoren erfüllten relativ einfache Funktionen, die sich hauptsächlich auf die Sicherheit konzentrierten, wie Totwinkelerkennung, Anti-Kollisionssysteme und automatische Notbremsfunktionen. Für eine 5-Sterne-Bewertung beim Euro-NCAP-Testprogramm (New Car Assessment Programme), das sich in erster Linie auf die Bewertung der Fahrzeugsicherheit in Bezug auf Aufprallverminderungs- und Aufprallvermeidungstechnologien konzentriert, müssen Fahrzeuge über Sensoren zur Totwinkelerkennung in den hinteren Ecken des Fahrzeugs verfügen.

Frühere Generationen von Radarsensoren lieferten aber eine niedrige Auflösung und ein relativ unscharfes Bild der Umgebung. Daher galt die Radartechnologie eine Zeit lang nicht als ideale Lösung für hochauflösende Sensorik in autonomen Fahrzeugen. Heute jedoch ist Radar eine robuste und kostengünstige Sensortechnologie für den Masseneinsatz. Sie kommt nicht mehr nur bei NCAP-Sicherheitsfunktionen zum Einsatz, sondern auch bei fortschrittlichen Komfortfunktionen im schnell wachsenden Segment der Fahrzeuge mit den SAE-Autonomie-Leveln 2+ und 3.

Die Sensoren erfassen detaillierte Informationen über die Fahrzeugumgebung, die eine präzise Umgebungskartierung sowie eine radarbasierte Objektklassifizierung ermöglichen. Letztere wurde bislang von Kameras durchgeführt. Darüber hinaus ist Radar unter widrigen Wetterbedingungen weitaus robuster als optische Sensoren wie Kamera und Lidar.

Wachstumstreiber für zukünftige SDVs

Die Grundlagen für Software Defined Vehicles (SDVs) und leistungsfähige Radarsysteme sind gelegt, aber die Technologie entwickelt sich ständig weiter. Die nächste Generation von SDVs, die sich gerade in der Entwicklung befindet, wird bis 2027 in Produktion gehen und verfolgt einen völlig neuen Ansatz für die Radarsensorik.

Bei SDVs erfolgt die Steuerung der Abläufe, das Aufspielen neuer Funktionen und neuer Features in immer größerem Umfang über die Softwareebene. Regelmäßige Over-the-Air-Updates bedeuten, dass sich die softwaredefinierten Funktionen im Laufe der Lebensdauer eines Fahrzeugs ändern können. Das verbessert das Nutzererlebnis und erhöht die Lebensdauer von Fahrzeugen, da sie länger auf dem aktuellen Stand der Technik bleiben. Die Sicherheit der Softwarekomponenten eines SDV ist dabei entscheidend für seine Zuverlässigkeit.

Gleichzeitig geht die Entwicklung bei Radarsensoren über die primär sicherheitsrelevanten Funktionen hinaus. Neue Systeme ermöglichen auch zunehmend fortschrittliche Komfortfunktionen. Diese reichen vom Autobahnpiloten, bei dem das Fahrzeug die Steuerung auf Autobahnen oder Schnellstraßen übernimmt, über das automatisierte Einparken, bei dem das Fahrzeug alle Einparkvorgänge ohne die Hilfe des Fahrers erledigt, bis hin zum Stauassistenten und sogar zur Steuerung des Fahrzeugs in Städten.

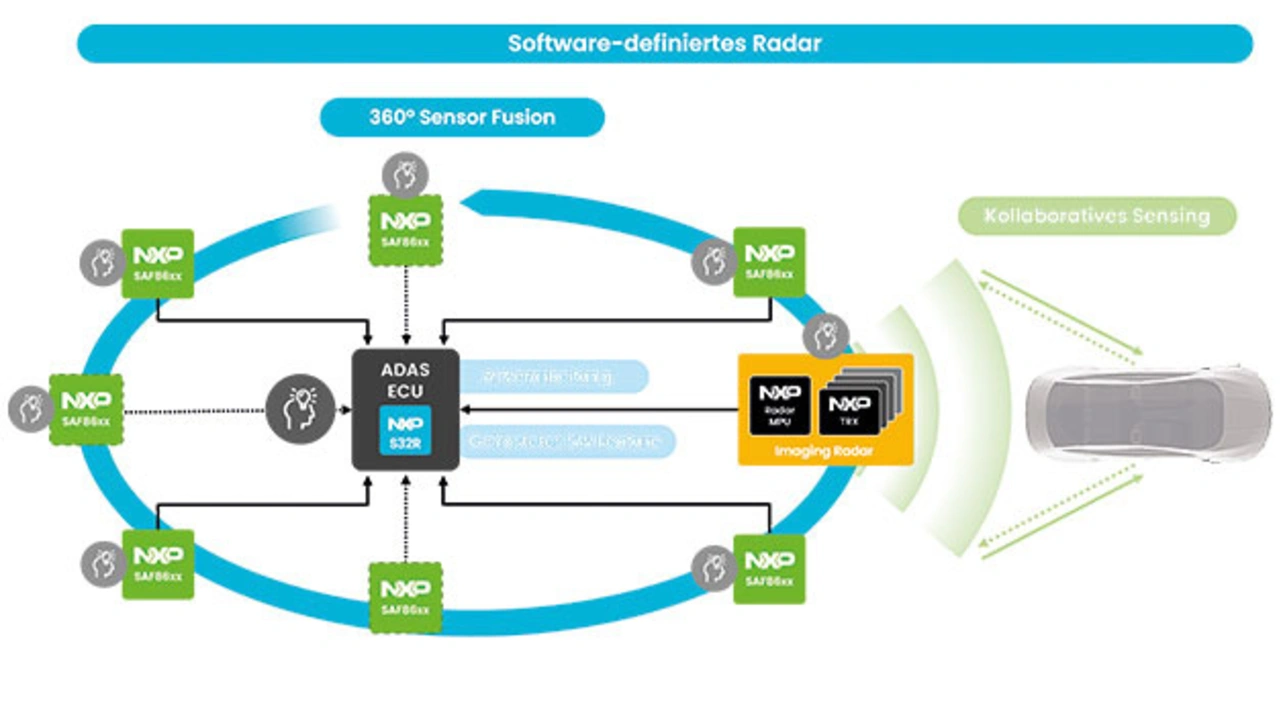

Die Radarfunktionen der nächsten Generation von SDVs werden nicht mehr auf individuellen Sensoren basieren. Stattdessen nutzen sie Informationen von mehreren Sensoren, die rund um das Fahrzeug angebracht sind. Jeder Sensor liefert detaillierte, umfangreiche Sensordaten auf Low-Level-Ebene an eine zentrale ADAS-Steuereinheit im Fahrzeug (Bild 1).

Dies erlaubt es den Fahrzeugherstellern, komplexere Funktionen zu implementieren. So kann beispielsweise künstliche Intelligenz für die radargestützte Objektklassifizierung eingesetzt werden. Wenn die Daten der Sensorpunktwolke durch ein neuronales Netz geleitet werden, kann die Steuereinheit die verschiedenen Objekte in der Nähe des Fahrzeugs erkennen und zum Beispiel einen Fußgänger von einem Fahrrad oder ein Auto von einem Lkw unterscheiden. Durch das kontinuierliche Training erstellt die Software einen verbesserten Satz von Koeffizienten, der wiederum eine immer zuverlässigere Objektklassifizierung ermöglicht. Dank Software-Updates als Teil eines OTA-Updates lassen sich im Laufe der Zeit noch bessere Nutzererlebnisse erzielen.

Anstatt jeden einzelnen Sensor zu aktualisieren, kann die Funktionalität an einer zentralen Stelle aktualisiert werden – der ADAS-Steuereinheit. Das macht die Wartung und Aktualisierung einfacher und kostengünstiger. So können Fahrzeughersteller im Laufe der Zeit stets neue Funktionen hinzufügen. Darüber hinaus können sie neue Einnahmequellen erschließen, indem sie ihren Kunden Aktualisierungsabonnements anbieten – ähnlich wie es heute die Anbieter von Dienstleistungen tun. Auch Käufer von Gebrauchtfahrzeugen profitieren, da die Hersteller auch ihnen durch kontinuierliche Updates einen größeren Funktionsumfang bereitstellen können. Zudem bleiben die Fahrzeuge durch die Updates länger auf einem aktuellen Stand.

Die stärkere Konzentration auf die Softwareebene eines Fahrzeugs und die weitgehende Entkopplung der Funktionalität von der Hardwareschicht macht auch das Konfigurationsmanagement für die Hersteller sehr viel einfacher. Änderungen an der Konfiguration eines Fahrzeugs erforderten bisher den Austausch mehrerer einzelner Steuergeräte. Die neue Generation von SDVs ermöglicht es jedoch, Änderungen zentral vorzunehmen und bietet damit eine Flexibilität, die bei klassischen Fahrzeugarchitekturen nicht gegeben war.

- Radar im Software-Defined Vehicle

- Radartrends für SDVs