Für den Fahrzeuginnenraum

UWB-Sensorik für mehr Sicherheit im Auto

Ultra-Wide-Band-Radar ist prädestiniert für verschiedenste Sensoranwendungen im Fahrzeuginnenraum – von der Gestenerkennung bis hin zur Anwesenheitserkennung. Gut zu wissen, welche technischen Herausforderungen auftreten können und wie diese angegangen werden.

Automobilhersteller arbeiten kontinuierlich an innovativen Technologien, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten. Die Ultrabreitband(UWB)-Technologie, eine drahtlose Kommunikationsart mit kurzer Reichweite, ist ein solches Beispiel. Aktuell unterstützt sie bereits Premium-Autofunktionen wie den sicheren schlüssellosen Zugang zum Auto.

Vorteile der UWB-Technologie

Aber das Potenzial von UWB geht weit darüber hinaus. Dank seiner genauen Entfernungsmessung könnte die Technologie auch die Radarerfassung in der Kabine fördern, was UWB zu einer wichtigen Voraussetzung für die Gestenerkennung in der Kabine macht. Alternativ könnte Radar im Innenraum genutzt werden, um die Anwesenheit von Kindern (CPD, Child Presence Detection) zu erkennen, und einen Alarm auslösen, wenn ein Kleinkind unbeaufsichtigt in einem geparkten Fahrzeug zurückgelassen wird.

Forscher und Technologieanbieter untersuchen intensiv, was UWB braucht, um diese Funktionen zu ermöglichen. Federführend bei dieser Forschungsarbeit ist ein Team von Wissenschaftlern beim Imec (Interuniversity Microelectronics Centre). So konnte kürzlich die Verfügbarkeit eines UWB-Chips mit rekordverdächtig niedriger Stromaufnahme bekanntgegeben werden. Dieser verwendet einen neuartigen Pulsformungsmechanismus, um die Messgenauigkeit zu verbessern. Ergänzend dazu haben die Forscher auch den Mehrwert fortschrittlicher Signalverarbeitungsalgorithmen für die hochpräzise Erkennung von Fahrzeuginsassen in Echtzeit und eine Abschätzung von deren Atemfrequenz demonstriert.

UWB-Technologie: ein potenzieller Lebensretter

Automobilverbände warnen regelmäßig davor, kleine Kinder unbeaufsichtigt in geparkten Autos zu lassen, da sie besonders anfällig für Hyperthermie und Hitzschlag sind. Vor allem, wenn das Auto der Sonne ausgesetzt ist, kann die Temperatur im Innenraum innerhalb von nur fünfzehn Minuten ein kritisches Niveau erreichen. Leicht geöffnete Fenster vermindern dieses Risiko kaum.

Trotz aller Aufklärungskampagnen sind allein in den USA seit 1998 fast 1.000 Kinder an einem Hitzschlag im Auto gestorben. Diese Todesfälle hätten vermieden werden können, wenn es entsprechende Warnsysteme gegeben hätte. Inzwischen stehen solche Warnmechanismen aber kurz vor der Einführung, da Initiativen wie das European New Car Assessment Program (Euro NCAP) die Automobilhersteller dazu anspornen, Systeme zur Anwesenheitserkennung von Kindern als Standard zu integrieren.

Radartechnik weniger anfällig für externe Störungen

Bisherige CPD-Systeme basieren hauptsächlich auf Ultraschall, leiden aber unter den Einschränkungen der Genauigkeit, die durch externe Vibrationen und Lärm verursacht werden. Die Radartechnik bietet eine brauchbare Alternative, insbesondere die 60-GHz-Radarvariante. Sie ist weniger anfällig für externe Störungen und liefert hochpräzise Ergebnisse. Auf der anderen Seite sind mmWave-Radarlösungen aufgrund ihrer erheblichen Kosten gegenwärtig kaum für den Masseneinsatz geeignet.

An diesem Punkt tritt UWB-Radar auf den Plan. Zunächst hat UWB den Vorteil, dass es bereits in (Premium-)Fahrzeugen integriert ist und dort Funktionen wie den schlüssellosen Zugang unterstützt. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Technologie, die im Automobilbereich nicht unbekannt ist. Da das UWB-Radar im Frequenzbereich von 6 bis 10 GHz arbeitet, durchdringt es außerdem problemlos die Autositze. Es ist in der Lage, selbst die kleinsten Bewegungen zu erkennen – wie das Heben und Senken des Brustkorbs eines Säuglings bei jedem Atemzug. Und zu guter Letzt ist es kostengünstiger als die mmWave-Radartechnologie.

Technologieanbieter demonstrieren und bewerben bereits den Mehrwert des UWB-Radars als lebensrettende Technologie, auch wenn praktische Implementierungen noch nicht kommerziell verfügbar sind. Dennoch ist bereits erkennbar, dass jede praktikable Lösung über eine Transceiver-Architektur verfügen muss, die gleichzeitiges Senden und Empfangen ermöglicht. Außerdem sollte sie sich durch einen besonders niedrigen Strombedarf auszeichnen, um die problemlose Unterstützung von im Auto betriebenen CPD-Systemen gewährleisten zu können. Auch die hohe Präzision der Entfernungsmessung wird ein entscheidender Erfolgsfaktor sein.

Neuer IR-UWB-Transceiver

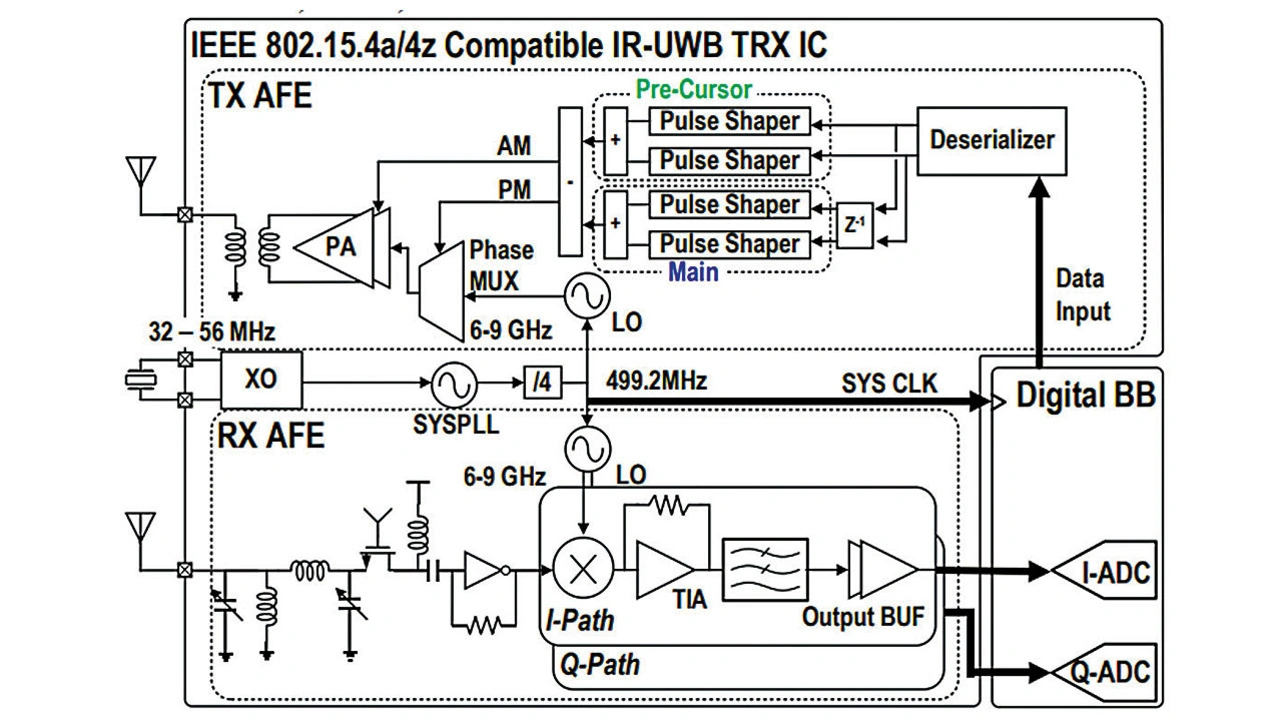

Als wichtigen Meilenstein für die Realisierung von UWB-Radar-on-Chip-Anwendungen im Fahrzeug haben Forscher von Imec einen IEEE-802.15.4z-kompatiblen Impulsradio(IR)-UWB-Transceiver mit beispiellos niedrigem Strombedarf vorgestellt.

Auf der Grundlage einer kostengünstigen Silizium-Implementierung benötigt der 6- bis 9-GHz-IR-UWB-Transceiver lediglich 8,7/21 mW im kontinuierlichen TX/RX-Modus. Dies ist der niedrigste Strombedarf aller aktuell verfügbaren IEEE 802.15.4z-Funkgeräte (Bild 1).

Der niedrige Strombedarf des in 28-nm-CMOS-Technik gefertigten Chips, der eine Siliziumfläche von 1,33 mm² einnimmt, resultiert aus einer hoch optimierten, stromsparenden und interferenzunempfindlichen RX-Architektur in Verbindung mit einer innovativen digitalen Polarsenderarchitektur. Eine verteilte, zweistufige, volldigitale PLL reduziert den Strombedarf des Chips weiter und trägt zu einer kürzeren Messzeit für die Lokalisierung bei.

Pulsformung verbessert UWB-Entfernungsgenauigkeit

Eine stromsparende Lösung ist für die Realisierung von Systemen zur Erkennung der Anwesenheit von Kindern (und anderer Funktionen in der Fahrgastzelle) von entscheidender Bedeutung, aber ebenso wichtig ist die Messgenauigkeit dieser Technologie.

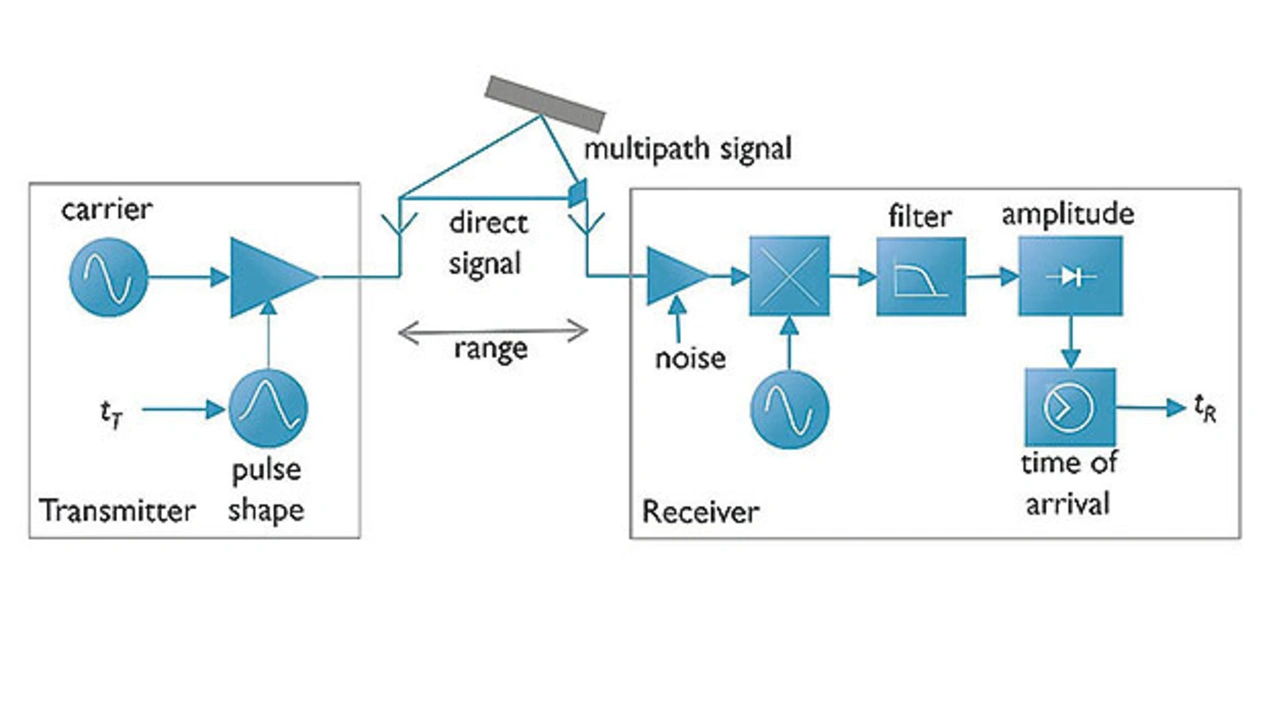

Um die Lokalisierung von Objekten und die Entfernungsmessung zu unterstützen, verlassen sich Ultrabreitband-Positionierungssysteme auf die Laufzeit von RF-Pulsen (ToF). Nach der Aussendung eines Impulses – bei einer Kanalmittenfrequenz von circa 6 GHz – filtert und misst ein Empfänger die Ankunftszeit (ToA) des Signals, um die Entfernung zwischen Sender und Empfänger abzuschätzen (Bild 2).

Die Herausforderung besteht jedoch darin, dies auch im Inneren eines Fahrzeugs zu ermöglichen – das heißt in einer Umgebung, die anfällig für Signalverzerrungen ist, die durch Reflexionen vom Fahrzeugboden, dem Dach, den Fenstern, den Sitzen usw. verursacht werden. Diese Reflexionen führen zu Mehrwegsignalen, die eine genaue Messung des direkten Signals und eine zuverlässige Schätzung des Standorts und der Entfernung des Ziels erschweren. In einer Multipath-Umgebung gibt also nicht nur ein LOS-Signal (Line of Sight), das gemessen werden sollte, um die Entfernung und den Standort eines Ziels zu bestimmen, sondern auch NLOS-Signalkomponenten (Non-Line of Sight), die von Oberflächen reflektiert und von Objekten gestreut werden.

Pulsformungsstrategien machen Puls kürzer

Um die Auswirkungen von Multipath-Komponenten zu neutralisieren, werden Pulsformungsstrategien verwendet, die darauf abzielen, den Puls so kurz wie möglich zu machen. Einerseits verbessert die schnelle Änderung der Amplitude die Genauigkeit, mit der die Ankunftszeit des Signals gemessen werden kann. Andererseits hilft die kurze Dauer des Pulses bei der Messung des direkten LOS-Pfads, bevor die NLOS-Mehrwegsignale eintreffen.

Im Allgemeinen ist die Gestaltung der Impulsform recht flexibel: Solange die UWB-Standards und -Spezifikationen eingehalten werden, bleibt es den System- und Produktentwicklern weitgehend überlassen, die Impulsform sowie das Design der Sender- und Empfängerschaltungen zu optimieren.

Ein wichtiges Element ist jedoch, dass der Frequenzbereich von UWB in Kanäle unterteilt wurde, um Interferenzen zwischen den Nutzern zu vermeiden. Der Sender muss daher eine Spektrummaske einhalten, die die Bandbreite begrenzt und das Signal und die ToA-Messung einschränkt. Der Empfänger verfügt ebenfalls über einen Kanalfilter mit begrenzter Bandbreite, um potenzielle Störungen in benachbarten Kanälen zu entfernen. Mit anderen Worten: Die Notwendigkeit einer kurzen Pulsdauer muss gegen das belegte Spektrum abgewogen werden – je kürzer der Puls, desto breiter das Spektrum. Die Mechanismen zur Impulsformung müssen diese wichtige Einschränkung berücksichtigen.

Ein innovativer Ansatz zur Pulsformung

Um die Ankunftszeit eines Pulses genau abschätzen zu können, muss vor allem die Anstiegsflanke der Pulsform berücksichtigt werden. Dies gilt vor allem in Innenräumen (und in Fahrgastzellen), in denen es häufig zu Mehrwegeffekten kommt, die die hintere Flanke – und in gewissem Maße sogar die Spitze – des Pulses verfälschen können.

| Neueste Erkenntnisse: Asymmetrische Pulsform mit einer steilen Vorderflanke |

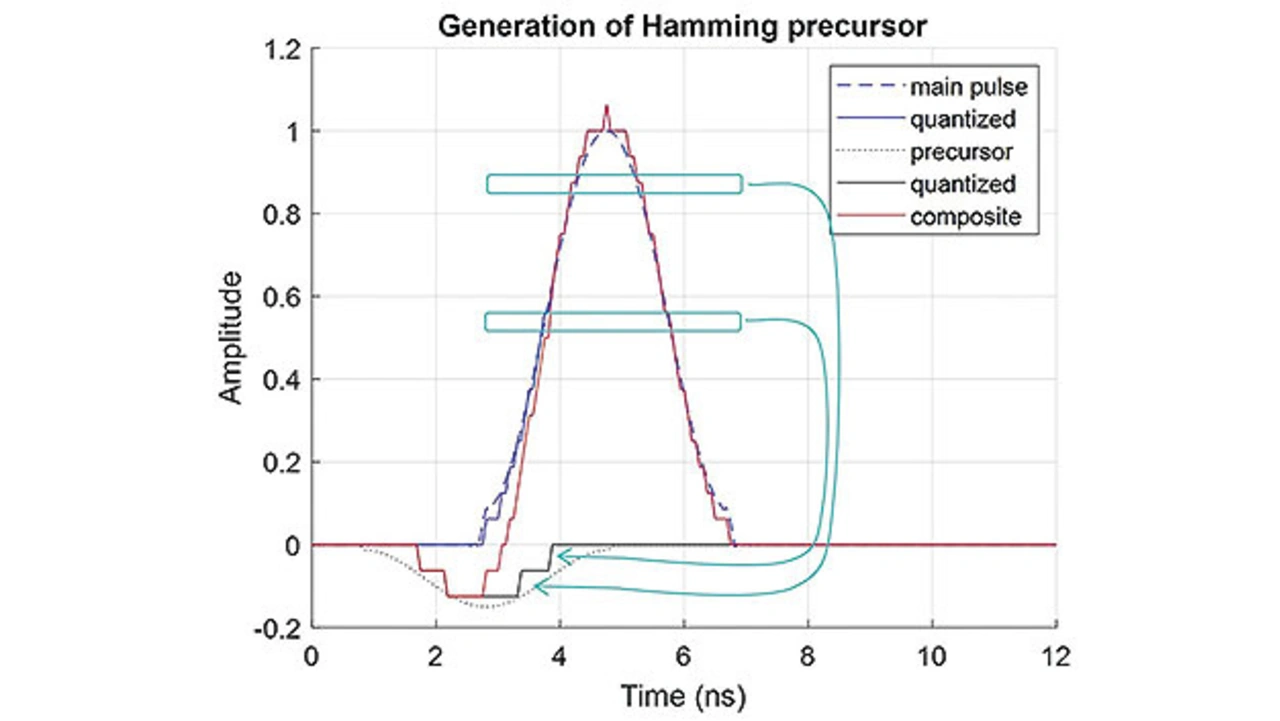

|---|

In einem Fachbeitrag, der vor Kurzem auf der Konferenz »Indoor Positioning & Indoor Navigation (IPIN)« vorgestellt wurde, schlagen die Forscher von Imec daher vor, eine asymmetrische Pulsform mit einer steilen Vorderflanke zu erzeugen, um die Mehrwegkomponenten vom Hauptsignal zu trennen – unter Verwendung eines phasenverschobenen Vorläuferpulses mit entgegengesetzter Trägerphase. Die Schaffung einer solchen asymmetrischen Pulsform ermöglicht die Schärfung der Anstiegszeit des Pulses, verbessert die Präzision der ToA-Messung und verringert die Störungen durch nahe Mehrwegkomponenten – und bleibt dabei mühelos innerhalb der spektralen Maske für die Einhaltung der kanalisierten Signale.

Als Ausgangspunkt wählten die Forscher von Imec eine Pulsform, die auf einer Hamming-Wellenform basiert, deren Spektrum eine gute Marge zur UWB-Spektrummaskenanforderung aufweist. Die übertragene Pulsform besteht aus einem Hauptpuls und einem Hilfspuls gegen die Phase, der 2 ns vor dem Hauptpuls übertragen wird. So entsteht ein kurzer, negativ verlaufender Vorläuferimpuls, der den Beginn des Hauptimpulses abschwächt und die Steigung der ansteigenden Flanke bis zur Spitze erhöht - und das alles innerhalb der Grenzen der Spektralmaske html" title="https://www.elektroniknet.de/anbieterkompass/imec-vzw.1050293/index.html">(Bild 3).

Wegweisende Transmitterschaltung

Um das Konzept der Pulsformung voll auszuschöpfen, haben die Forscher von Imec eine Senderschaltung entwickelt, die die Erzeugung eines Pulses mit einem gegenphasigen Vorläufer ermöglicht. Das Design basiert auf der Implementierung des Ultrabreitband-Transceivers von Imec.

Der Sender (TX) und der Empfänger (RX) werden von einer stabilisierten Frequenzquelle versorgt, die eine kaskadierte PLL-Topologie mit einem Quarz- oszillator verwendet, um den Systemtakt von 499,2 MHz und die Frequenz des lokalen Oszillators (LO) von 6 bis 9 GHz zu erzeugen. LO-PLLs der zwei-ten Stufe erzeugen dann den LO lokal für den TX und den RX getrennt, wodurch der Stromverbrauch reduziert und die Taktverteilung vereinfacht wird.

Kompromiss zwischen Spektrum und niedriger Leistung

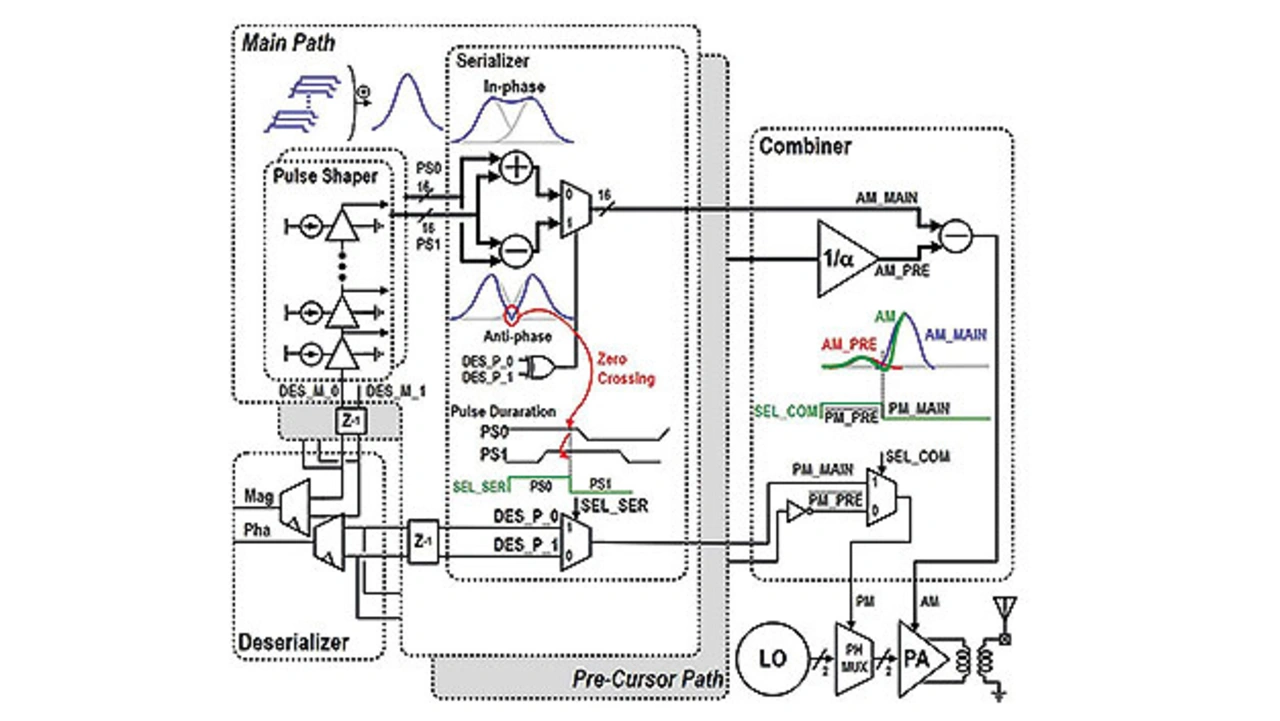

Die größten Herausforderungen bei der Entwicklung moderner UWB-Sender sind der Kompromiss zwischen Spektrum und niedriger Leistung sowie der Umgang mit Inter-Pulse-Interference (IPI). Die IEEE-802.15.4a/z-Standards definieren die Kanalbandbreite und die Chip-/Impulsrate von 499,2 MHz. Dies erfordert eine Pulsdauer von etwa 4 ns, die die Chip-Periode übersteigt. Im Gegensatz zu Einzelimpulsmustern in der Präambel kann IPI im Nutzdatenstrom aufgrund von aufeinanderfolgenden Impulsen mit der Chiprate erfolgen.

Das UWB-TX-Design von Imec verfügt über eine digitale Deserialisierungs-Serialisierungs-Schaltung (DesSer), um den IPI zu reduzieren (Bild 4). Ein 2-Bit-Amplituden- und Phasencode mit 499,2 MHz wird zunächst in zwei verschachtelte parallele Pfade mit 249,6 MHz deserialisiert. Jeder Pfad verwendet den asynchronen Impulsformer und erzeugt 16 verzögerte Teilimpulse, die zusammen eine quantisierte Hamming-Impulsform bilden. Die asynchrone Impulsformung beseitigt vollständig die spektralen Bilder, unter denen synchrone Impulsformungssysteme leiden, allerdings um den Preis eines höheren Quantisierungsrauschens. Das Quantisierungsrauschen kann jedoch durch die Wahl ausreichender Quantisierungsstufen reduziert werden. Die Ausgänge der beiden ineinander verschachtelten parallelen asynchronen Impulsformer werden von einem digitalen Serialisierer serialisiert, der sie je nach der durch den Phasencode vorgegebenen Polarität entweder summiert oder subtrahiert. Darüber hinaus extrahiert der digitale Serialisierer ein neues Phasencode-Signal und synchronisiert es mit der Schaltung zur Erkennung des Nulldurchgangs, wodurch der Phasenübergang ohne störende Emissionen erleichtert wird.

Ein zusätzlicher paralleler Pfad erzeugt unterdessen einen kleineren Vorläuferimpuls mit entgegengesetzter Polarität. Ein ähnlicher DesSer-Schaltkreis kombiniert digital den Vorläufer- und den Hauptimpulsweg vor dem Leistungsverstärker, während die Umschaltung zwischen dem gegenphasigen Vorläufer- und dem Hauptimpuls ebenfalls durch einen Nulldurchgangs-Erkennungsschaltkreis synchronisiert wird, um die Erzeugung von Störsignalen zu vermeiden.

- UWB-Sensorik für mehr Sicherheit im Auto

- Wesentliche Verbesserung der Messgenauigkeit