Gedruckte Elektronik

Flexible Speicher mit wandernden Ionen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Schnelle Zellen aus München

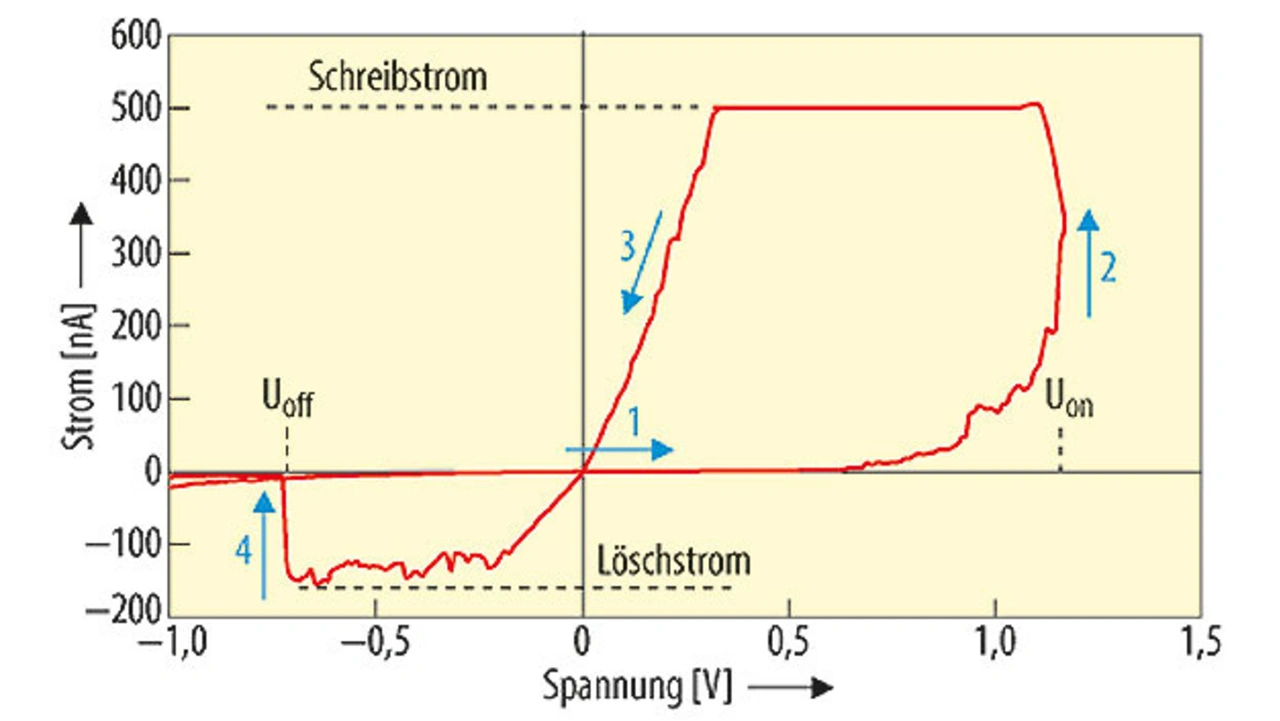

Weltweit haben bereits viele Arbeitsgruppen die mögliche Bedeutung dieser Technologie erkannt, in Deutschland zum Beispiel das Team um Prof. Dr. Christina Schindler an der Hochschule München im Labor für Mikrosystemtechnik. Das entscheidende Know-how bei den dort entstehenden Zellen liegt darin, beim Aufbau der Filamente den Strom geeignet zu begrenzen, damit diese nicht zu dick werden. Anderenfalls könnte man sie nicht wieder auflösen. Der Einschaltvorgang (das heißt von hoch- auf niederohmig) erfordert eine Spannung in der Größenordnung 1 V und einen Strom von einigen 100 nA. Der Ausschaltvorgang benötigt geringere Spannungen und Ströme. Bild 2 zeigt eine typische Strom-Spannungs-Kurve; die genauen Werte hängen stark von der Geometrie der Zelle ab. (Im Vergleich dazu benötigen die zuvor genannten Zelltypen auf Basis von Sauerstoff-Fehlstellen Ströme bis in den µA- oder mA-Bereich.) Das Widerstandsverhältnis zwischen beiden Zuständen beträgt 1000 bis 10.000; damit sind sie sicher unterscheidbar. Das Umschalten erfolgt innerhalb von einigen 10 ns.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ziel der Entwicklung ist es, alle Schichten zu drucken. Derzeit ist das noch nicht erreicht: Die Silberschicht wird noch aufgedampft und mittels Lift-off strukturiert. In Zukunft soll sie in Form von Nanopartikeln gedruckt werden. Das gleiche gilt für die Siliziumoxidschicht. Was bereits gedruckt wird, ist die inerte Schicht, hier aus dem halbleitenden Polymer PEDOT:PSS, das auch in organischen Transistoren verwendet wird. Die Schichtdicken der Elektroden liegen zwischen 50 nm und 500 nm, die des Siliziumoxids bei 15 nm. Als Substrate kommen starre Silizium-Wafer und flexible Kapton-Folien infrage. Wie ausgiebige Tests nachgewiesen haben, haben Biegungen mit einem Radius von minimal 35 mm keinen Einfluss auf die Schichten.

Die laterale Auflösung ist naturgemäß nicht so fein wie bei herkömmlichen Halbleiterstrukturen. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Die derzeitigen Zellen messen etwa 100 × 100 µm² bis 300 × 300 µm². Weit wichtiger ist die Druckbarkeit. Um die zunächst noch relativ niedrige Integrationsdichte zu erhöhen, wird das Prinzip der Multibit-Speicherung untersucht, wie es auch in Flash-Zellen angewandt wird, zum Beispiel mit vier Zuständen: statt nur 0 und 1 jetzt 00, 01, 10, 11 – unterschieden durch differierende Ladungsmengen auf dem Floating Gate. Bei resistiven Speichern wird Entsprechendes dadurch erreicht, dass man die Strombegrenzung beim Schreiben passend variiert, sodass sich Filamente mit unterschiedlichen Durchmessern bilden. Bei 1 µA kommt der Widerstand auf etwa 200 kOhm, bei 100 µA auf etwa 10 kOhm. Wenn man das Widerstandsverhältnis von einer zur nächsten Stufe auf etwa 5 einstellt, ist die Unterscheidung sicher.

Nachdem die einzelnen Zellen jetzt eine zuverlässige Funktion zeigen, soll die weitere Entwicklung in dem durch die Bayerische Forschungsallianz unterstützten Projekt dahin gehen, größere Speicher-Arrays aufzubauen, voraussichtlich bis Ende des Jahres. Bei Serienreife wird es an möglichen Anwendungen nicht mangeln. Riesige Stückzahlen sind beispielsweise vorstellbar bei Etiketten auf der Verpackung von Konsumgütern, die nach Gebrauch weggeworfen werden.

- Flexible Speicher mit wandernden Ionen

- Schnelle Zellen aus München