Nachfrage nach Lötmodulen steigt

Vorzüge proprietärer Standards nutzen

Der erste Standard für Auflötmodule, OSM, soll die Nachfrage nach Embedded-Modulen befeuern. Viele Hersteller sind begeistert – andere üben sich in Zurückhaltung und setzen lieber weiterhin auf proprietäre Lötmodule. Welche Chancen sich hieraus ergeben, das haben wir einige der Hersteller gefragt.

Welche Argumente sprechen für das Entwickeln von Auflötmodulen im Allgemeinen, für proprietäre Module im Speziellen?

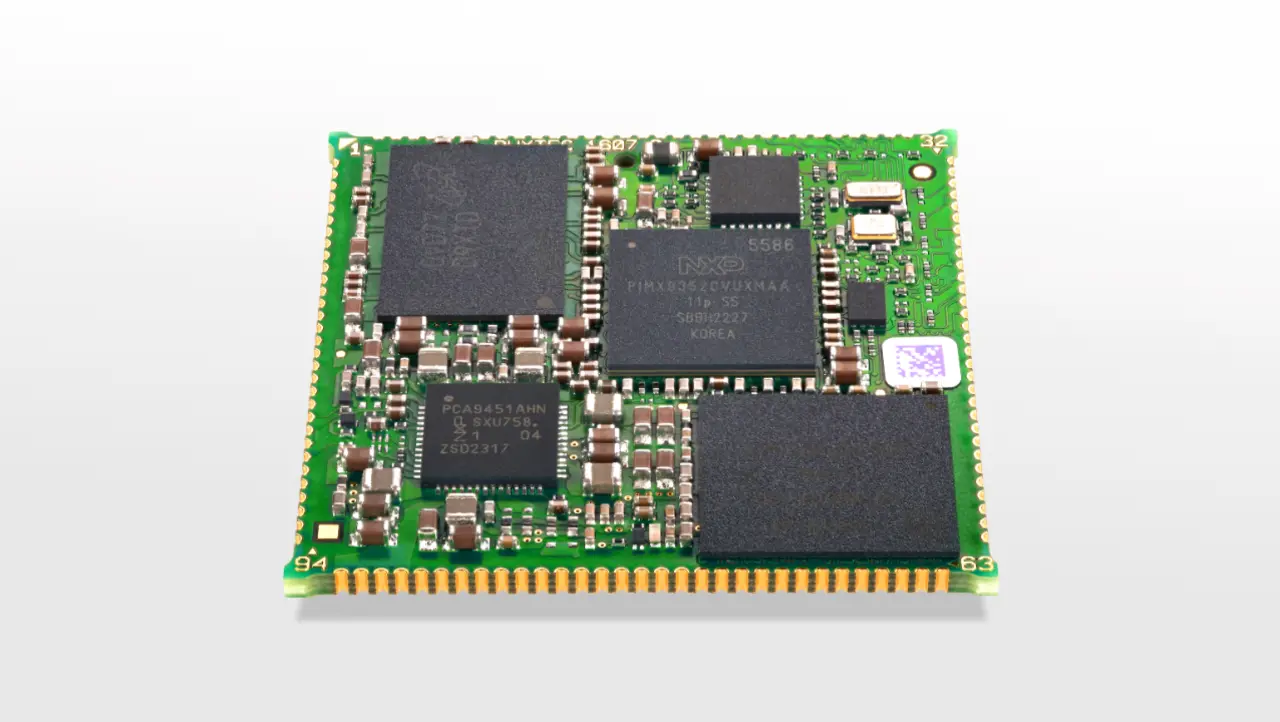

Magdalena Daxenberger, DH electronics: Unsere System-on-Modules (SoMs) aus der DHCOR-Familie entsprechen keinem Branchenstandard wie Open-Standard-Module (OSM). Das ermöglicht es uns, auf dem SoM alle Funktionen des System-on-Chip (SoC) bereitzustellen, und bietet unseren Kunden eine große Designfreiheit. Unsere Computermodule sind zehn Jahre und länger verfügbar und mit CPUs von STMicroelectronics und NXP Semiconductors erhältlich. Wir bieten derzeit drei Auflötmodule an – weitere Module sind geplant. Ein großer Vorteil von Lötmodulen ist das automatisierbare Bestücken, das vor allem für Projekte mit hohen Stückzahlen ab 2000 bis größer 10.000 Computermodulen pro Jahr zum Tragen kommt.

Marcus Lickes, Phytec Messtechnik: Das Ziel unserer Entwicklungen sind Module, die perfekt an die Anforderungen unserer Kunden angepasst sind und die die Features der jeweiligen Prozessoren optimal nutzen. Hierbei sollen die Module so kompakt und serienoptimiert wie möglich sein. Gleichzeitig denken wir in Plattformen, um Module mit skalierbarer Leistung und Upgrades zu ermöglichen. Unsere proprietären Standards gewährleisten außerdem Eigenschaften wie eine einfache Entlötbarkeit. Hiermit sind Elektroniken mit Phytec-SoMs reparierbar und somit wirtschaftlich und nachhaltig.

Jobangebote+ passend zum Thema

Konrad Zöpf, TQ-Group: Der Hauptgrund für das Entwickeln von proprietären Lötmodulen ist, immer 100 Prozent der Funktionen einer CPU bereitzustellen, damit Entwickler auf nichts verzichten müssen. Hierbei können wir ohne Einschränkungen herstellerspezifische Schnittstellen und Funktionen einer CPU berücksichtigen. In Hinblick auf künftige Entwicklungen können wir besser auf die Marktanforderungen der von den CPU-Herstellern bereitgestellten Produkte reagieren. Ein weiterer Vorteil von Lötmodulen ist, dass das Modul ohne Steckverbinder direkt und somit ohne zusätzliche Kosten auf dem Basisboard verlötet wird.

Wie hoch ist die Nachfrage nach Auflötmodulen?

Daxenberger: Die Nachfrage nach Auflötmodulen stieg in den letzten Jahren stark an. Das liegt an der zunehmenden Digitalisierung und den hiermit immer größer werdenden Projektstückzahlen. Beispielsweise sind unsere Module in Ladestationen für Elektroautos, Bahnapplikationen oder Messgeräten für Laborzwecke verbaut. Passend zu unseren Lötmodulen haben wir jeweils ein Trägerboard entwickelt. Unser neuestes Development-Board ist gerade in Arbeit und wird kompatibel zu Raspberry-Pi-Komponenten sein.

Lickes: Wir erleben schon seit vielen Jahren eine stetig steigende Nachfrage nach Auflötmodulen. Ausgelöst wurde der Trend durch leistungsfähige SoMs mit vollwertigem Linux zu sehr günstigen Einstiegspreisen von unter 20 Euro. In diesem Preissegment stören die Kosten für die Steckverbinder enorm. Wir haben bis heute mehr als eine halbe Mio. Auflötmodule ausgeliefert. Außerdem besitzen wir ein nationales und internationales Patent auf unseren proprietären Auflötmodul-Standard »DSC 2.0«.

Zöpf: Gerade bei Projekten mit hohen Stückzahlen steigt die Nachfrage nach Auflötmodulen aufgrund des Kostenvorteils an. Da TQ bei den meisten Designs ebenfalls eine Modulvariante mit Stecker parallel zum LGA-Modul anbietet, kann der Kunde selbst wählen, welche Technik ihm besser zusagt.

Was sind in Ihren Augen die Vorteile von proprietären Modulen im Vergleich zu OSM-Modulen?

Daxenberger: Aus unserer Sicht bietet der individuelle Formfaktor bei Auflötmodulen den Vorteil, dass alle SoC-Features verfügbar sind und Entwickler Pins nach individuellem Bedarf nutzen können. Entwicklungsteams können sich also voll auf die SoC-Funktionen konzentrieren, ohne sich aufgrund der vorgegebenen Standards einschränken zu müssen. Kunden, die bisher auf einen Branchenstandard wie OSM gesetzt haben, berichten immer wieder von hohen Zusatzaufwänden aufgrund mangelnder Kompatibilität zwischen dem Standardformfaktor und ihren Anforderungen. Das kann man mit einem individuellen Formfaktor vermeiden, selbst wenn die Austauschbarkeit darunter leidet.

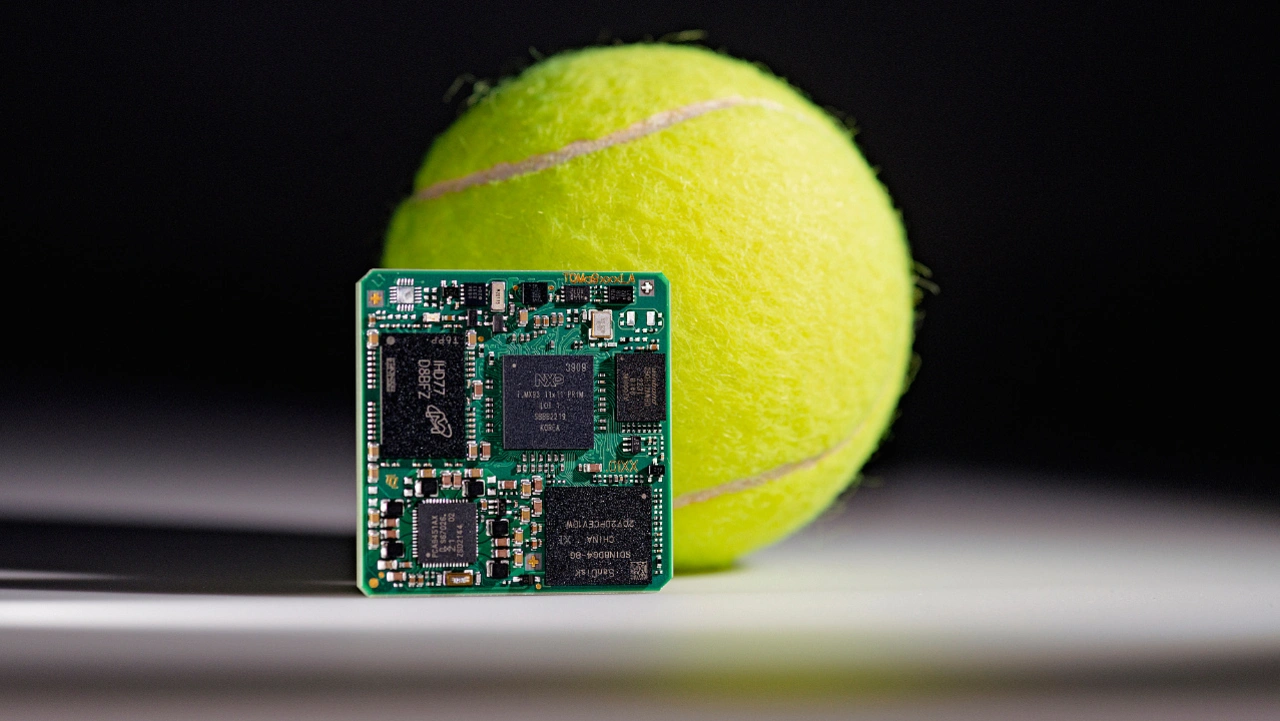

Lickes: Standard-Formfaktoren sind unserer Erfahrung nach meist ein Kompromiss, bei dem das Feature-Set der Prozessoren zugunsten der Kompatibilität beschnitten wird und Module größer sind, als sie sein müssten. Außerdem erfordern sie einen hohen Aufwand, um gleiche Steuersignale zu bedienen – das erfordert zusätzliche Bauteile und erhöht die Serienkosten. Proprietäre Module nutzen die Prozessor-Features optimal aus und sind in Bezug auf Design, Größe, Leistungsaufnahme und Kosten optimiert. Außerdem sind feste Formfaktoren gerade bei Lötmodulen unserer Erfahrung nach nicht nötig – hier spielt lediglich das Pinout des Footprints eine Rolle, nicht aber die Größe der Leiterplatte darüber.

Zöpf: TQ muss beim Design keine Kompromisse eingehen – sowohl bei der verwendeten Technik als auch beim Moduldesign. Hier können wir auf die EMV-Verträglichkeit unter Berücksichtigung der Zulassung achten. Zudem können wir die Signalintegritäten von Schnittstellen einhalten. Wir erreichen das mit möglichst kurzen Leitungslängen oder indem wir gemäß den Designrichtlinien die Signale auf die Lötpins des Moduls legen. Bei einem sogenannten Standard müssen Entwickler die Signale gegebenenfalls über das ganze Modul routen, da das Pinout festgelegt ist – das Layout ist oft nur mit Kompromissen zu Lasten von Preis und Qualität umsetzbar.

Welche Größen an Auflötmodulen entwickeln Sie? Wird es weitere Größen oder Modifizierungen geben?

Daxenberger: Aktuell sind all unsere Auflötmodule 29 mm × 29 mm × 3,2 mm groß. Ob das ebenfalls für künftige DHCOR-Module gilt, lässt sich aktuell nicht sagen – das ergibt sich aus den konkreten Bauteilgrößen. Grundsätzlich erlaubt es uns der proprietäre Ansatz, die Modulgröße immer individuell und so klein wie möglich zu gestalten.

Lickes: Wir achten beim Entwickeln nicht auf Formfaktoren, sondern designen die Module so klein wie möglich. Zudem arbeiten wir aktuell an einem neuen proprietären Standard, der verschiedene Feature-Sets beinhaltet. Entwickler können sich entscheiden, welche Prozessorfunktionen sie über ein fest definiertes Set an Standard-Signalen hinaus nutzen wollen. Bei einem Wechsel des SoM ist lediglich die Basisplatine geringfügig anzupassen.

Zöpf: Derzeit bietet TQ zwei Größen – 31 mm × 31 mm und 38 mm × 38 mm – an. Je nach Anforderungen an die Designrichtlinien der verwendeten CPU und eingesetzten Technologien können wir die Größe der Module anpassen. Somit können wir unseren Kunden LGA-Module auf Basis der aktuellen Technik zuverlässig anbieten.

Stichwort: Langlebigkeit und Energieeffizienz – haben proprietäre Module in diesen Punkten Vorteile gegenüber OSM-Modulen?

Daxenberger: In Sachen Langlebigkeit haben Auflötmodule gegenüber den steckbaren Modulen durch den fehlenden Steckverbinder grundsätzlich einen Vorteil. Generell sind Lötverbindungen robuster gegenüber Schmutz und Vibrationen als Module mit Steckverbinder. Beim Thema Energieeffizienz hingegen bietet der proprietäre Ansatz einen Vorteil: Möchte man ein Design auf minimale Leistungsaufnahme auslegen, ist das mit einem Standard schwieriger. Unsere lötbaren SoMs eignen sich somit sehr gut für Low-Power- und Standby-Modi.

Lickes: Mit Angeboten wie Software-Lifecycle-Management, Update-Fähigkeit oder Security-Dienstleistungen können wir den Lebenszyklus verlängern. Solche Eigenschaften sind künftig genauso wichtig wie eine lange Lebesdauer der Hardware. Gleichzeitig kündigen wir keine Module ab, sondern pflegen diese fortlaufend – das betrifft die Software ebenso wie die Hardware. Hinsichtlich Energieeffizienz sparen an die Applikation angepasste Module Energie, wenn sie auf nicht benötigte Bauteile verzichten. Außerdem legen wir Systeme grundsätzlich energiesparend aus, von der Auswahl der Prozessoren und Komponenten bis hin zum Optimieren der Software.

Zöpf: Bis auf das von TQ angewendete Footprint beim Verlöten der Module, das eine stabile Lötverbindung über einen langen Zeitraum gewährleistet, hängt die Langlebigkeit eines Moduls im Wesentlichen von der Auslegung des Designs des jeweiligen Anbieters ab. Die Energieeffizienz ist ebenfalls unabhängig davon, ob ein Modul auf einem Standard oder proprietär entwickelt wurde, sie hängt im Wesentlichen von der Auswahl der Core- und Speichertechnik ab.