Wegen CRA, Security- und Funkrichtlinien

»Embedded Designs erfordern neue Herangehensweisen«

Nach dem FPSC-Standard im vergangenen Jahr hat Phytec jetzt die SoM-Baureihe »phyFLEX« vorgestellt. Bodo Huber und Michael Mitezki, Geschäftsführer des Mainzer Unternehmens, informieren über die neue Modulserie sowie über Standardisierung, Embedded-KI und die neu gegründete Weltklimastiftung.

Markt&Technik: Phytec hat im vergangenen Jahr seinen FPSC-Standard (Future-Proof Solder Core) vorgestellt. Jetzt folgt phyFLEX als neue SoM-Produktlinie (System-on-Module). Welche Strategie steht dahinter?

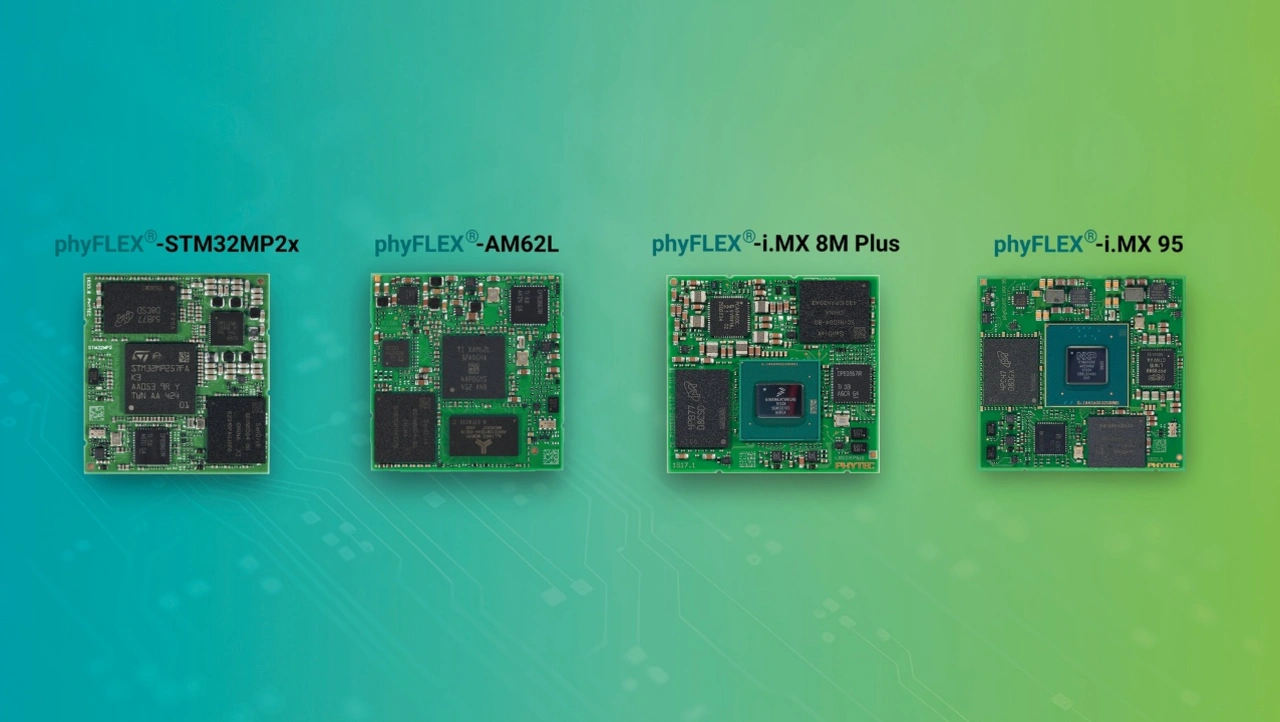

Bodo Huber: Wir wollen die Vorteile des Footprints und der flexiblen Austauschbarkeit von SoMs noch stärker in den Vordergrund rücken. Deshalb haben wir unsere flexibel austauschbaren Module in der neuen phyFLEX-Produktlinie zusammengefasst.

Wie hängen phyFLEX und FPSC denn zusammen?

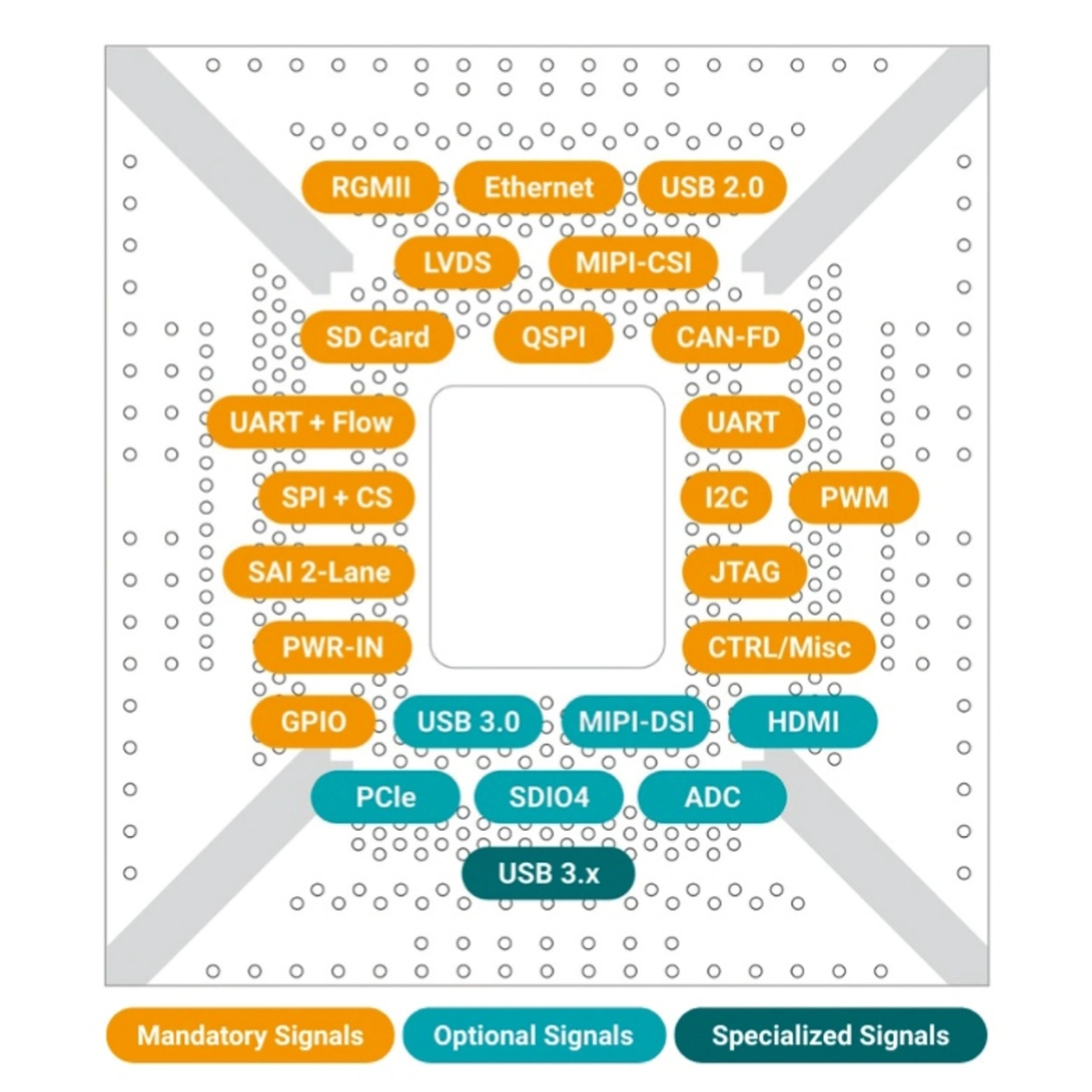

FPSC ist in erster Linie ein Footprint für gelötete System-on-Modules (SoMs). Bei seiner Entwicklung standen zwei Faktoren im Vordergrund: Erstens die hohe Robustheit und einfache Verarbeitbarkeit; und zweitens ein Layout, das maximale Pinkompatibilität gewährleistet – über Prozessorfamilien und Hersteller hinweg. Dazu haben die FPSC-Module ein Pinout, bei dem die Signale in drei Kategorien klassifiziert sind: Mandatory Signals, die besondere Kompatibilität gewährleisten; Optional Signals, die von vielen Prozessoren unterstützt werden und auch für künftige SoMs des FPSC-Feature-Sets berücksichtigt werden sollen; und Specialized Signals, mit denen besondere Prozessor-Features genutzt werden können. Diese letzte Signal-Kategorie unterliegt keiner Standardisierung. Anhand der drei Signalkategorien kann ein Unternehmen selbst entscheiden, welches Maß aus Funktionalität und Pinkompatibilität es wählen will: Werden nur die Kernfunktionalitäten genutzt, lässt sich das Modul auf lange Sicht ohne Aufwand gegen andere Module austauschen, auch mit mehr Rechenleistung, Speicher etc., ohne das Carrier-Board zu verändern. Je mehr zusätzliche Pins genutzt werden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zukünftiger Prozessor diese besondere Funktionalität nicht mehr unterstützt und ein Redesign des Carrier-Boards notwendig wird.

Viele Kunden haben dieses Konzept sehr positiv aufgenommen. Einige nutzen FPSC-Module, um mit gleichem Carrier-Board unterschiedliche Produktvarianten anzubieten. Sie realisieren damit also ein Plattform-Design mit unterschiedlichen Leistungsstufen, etwa für HMIs mit verschiedener Rechenleistung. Andere setzen wegen der Zukunftssicherheit auf FPSC, weil sie wissen, dass sie auch mit neuen Prozessorgenerationen an ihrem Design festhalten können. Und eine dritte Gruppe nutzt die SoMs, weil sie kompakt, preisoptimiert und robust sind – ohne sich jetzt schon Gedanken über Upgrades oder Produktvarianten zu machen. Die Option dafür ist aber immer offen. Mit der neuen phyFLEX-Produktlinie wollen wir dieses Konzept der Austauschbarkeit ohne Kompromisse weiter stärken.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wenn man in unseren Archiven nach phyFLEX sucht, findet man auch Artikel aus dem Jahr 2012, als Phytec erstmals ein phyFLEX-Angebot vorgestellt hat. Was unterscheidet die Produktlinien?

Das ist richtig: Wir hatten schon vor 15 Jahren die Idee, Module austauschbar zu machen. Unser Ziel war damals wie heute, eine möglichst hohe Investitionssicherheit zu schaffen, indem Kunden mit geringem Aufwand auf neue Prozessormodule umsteigen können. Letztlich ist die Idee sogar noch älter, denn seinerzeit gab es ja auch die phyCARD-Module, die zu 100 Prozent pinkompatibel waren. Allerdings verfügten sie nur über einen Steckverbinder, der nicht alle Funktionalitäten der Prozessoren abbildete. Die phyFLEX-SoMs hatten drei Steckverbinder, die vergleichbar mit den heutigen Signalkategorien Standard-Schnittstellen, optionale Schnittstellen und proprietäre Signale zur Verfügung stellten. Allerdings waren damals die großen und teuren Steckverbinder mit ihrer begrenzten Anzahl von Pins eine deutliche Einschränkung preislicher und räumlicher Natur. Unsere heutige Löttechnik »Fused Tin Grid Array« (FTGA) ermöglicht es, die nötige Flexibilität quasi kostenneutral, ohne Größenzuwachs und mit einfacher Verarbeitbarkeit umzusetzen. Insofern sind die aktuellen phyFLEX-SoMs eine weitere Evolutionsstufe des Konzepts.

Wie unterscheiden sich die SoMs der Produktlinien phyFLEX und phyCORE?

phyFLEX steht für das individuell und flexibel wählbare Maß an Austauschbarkeit der SoMs innerhalb eines Designs. Dabei können Unternehmen den Grad der Austauschbarkeit frei wählen, durch die Nutzung von Standard-Features und zusätzlicher Signale. Die aktuellen phyFLEX-Module sind allesamt Lötmodule; es ist jedoch nicht auszuschließen, dass in Zukunft innovative Verbindungskonzepte Lösungen für gesteckte phyFLEX-Module bieten. Wir sind diesbezüglich technologieoffen; die Vorteile müssen stets potenzielle Nachteile einer konkreten Technologie überwiegen.

phyCORE steht ursprünglich für Steck- und Lötmodule mit einem stark ausgeprägten, individuellen Fokus. Sie stellen alle Features des unterstützten Prozessors ohne Berücksichtigung einer Austauschbarkeit gegen andere Module als Pins bereit. phyCORE-Module sind daher meist auch nicht kompatibel zu anderen Modulen – deshalb haben wir bestehende Module mit FPSC-Footprint auch in phyFLEX umbenannt, weil sie zu den weiterhin aktuellen Ideen und Kernaussagen der phyFLEX-Familie aus dem Jahr 2012 passen.

Wichtig ist, dass auch ein phyFLEX-SoM unter Ausnutzung aller Signale bei bewusster Minimierung der Austauschbarkeit dieselbe Funktionalität hat wie ein phyCORE-SoM – die Flexibilität der Nutzung eben. Dabei haben die aktuellen phyFLEX-Lötmodule keinerlei Nachteile, wie etwa andere Modulstandards durch deren fixen Formfaktor oder Ähnliches.

Auf welcher der beiden Serien liegt der Schwerpunkt der Entwicklung? Und werden Module mit demselben Prozessor auch für beide Serien entwickelt werden?

Für Prozessoren, die zu unseren Feature-Sets passen oder für die wir erwarten, dass es weitere Prozessoren mit ähnlichen Eigenschaften gibt, sodass ein neues Feature-Set erfolgversprechend ist, entwickeln wir phyFLEX-SoMs – die wie gesagt in Vollausstattung ja auch einem phyCORE-Modul entsprechen. Für Prozessoren mit sehr speziellen Eigenschaften, die sich nicht über einen FPSC-Footprint sinnvoll und vorteilhaft abbilden lassen, entwickeln wir auch weiterhin phyCORE-SoMs.

Welche Alleinstellungsmerkmale zeigt das Produktspektrum von Phytec, besonders im Bereich SoM?

Aus Sicht der Kunden sind mehrere Dinge bei der Auswahl und beim Einsatz von SoMs von Bedeutung. Für jeden Punkt haben wir vorteilhafte Aspekte zu bieten:

Hardware: Wir gehen davon aus, mit unserer FPSC-Technologie und der Definition der Feature-Sets in den drei genannten Kategorien die am einfachsten anzuwendende Lösung mit dem höchsten Nutzenversprechen anzubieten. Unsere Technologie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Auseinandersetzung mit Lötmodulen, der Optimierung der Prozesstechnologie, des Aufbaus der Lötverbindungen und Haltepunkte gepaart mit den Erfahrungen von Hunderttausenden Modulen im Feld. Unser Kompatibilitätsversprechen gewährleistet den geringsten Aufwand beim Wechsel der Module.

Betriebssystem: Wir liefern unsere SoMs stets mit einem eigenen Linux-Board-Support-Package. Wir nutzen dazu das BSP des Halbleiter-Herstellers als Basis, überarbeiten aber die Struktur des Build-Systems komplett, damit unsere Kunden auf einfache und zugleich strukturierte Art und Weise eigene Anpassungen und Erweiterungen vornehmen können. Kontinuierliche Integrationen und Tests sorgen für fehlerfreie und Feature-reiche BSPs.

Produktpflege: Bei regulatorischen Themen wie CRA oder RED bieten wir unseren Kunden zusammen mit Partnern »Rundum-Sorglos-Pakete« an, damit sie sich nach Wunsch auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können. Wir bieten konforme Entwicklungs-, Liefer- und Pflegeprozesse vollumfänglich an und finden in individueller Abstimmung mit den Kunden das optimale Setup.

Lieferketten-Resilienz: Durch Entwicklungs- und Produktions-Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit unseren unabhängig geführten Schwesterunternehmen in Europa, Asien und den USA können wir unsere Kunden mit hoher Resilienz und ihrem Bedarf entsprechend beliefern. Mit Entwicklungskompetenz vor Ort stellen wir sicher, dass die Belieferung stets wie erforderlich fortgeführt werden kann, sei es mit notwendigen Redesigns wegen Bauteil-Lieferschwierigkeiten oder mit der Neuentwicklung von Folgemodulen.

Der FPSC-Standard und die pinkompatiblen phyFLEX-Module von Phytec sind beide vom Formfaktor her proprietär. Welche Vor- und gegebenenfalls Nachteile haben sie generell und gegenüber den Modulstandards von PICMG und SGET (besonders gegenüber dem OSM-Standard der SGET, der ja ebenfalls Auflötmodule betrifft)?

Generell bewegen wir uns im Bereich hochspezialisierter Mikroprozessoren der ARM-Architektur, die für entsprechend optimierte Embedded-Systeme in speziellen Anwendungsfällen entwickelt sind. Wir reden von einer typischen Leistungsklasse bis hin zu dem Level, den wir alle in der täglichen Nutzung unseres Smartphones erleben.

Nur wenige der offenen Modulstandards sind für ARM-basierte Embedded-Systeme unserer Leistungsklasse geeignet; es kommen lediglich Qseven, SMARC und OSM in Frage. Qseven verliert gegen SMARC aufgrund der älteren Verbindungstechnik und des zu stark limitierten Signalangebots von 230 versus 314 Signalen, so dass es quasi keine modernen ARM-Mikroprozessoren im Qseven-Format gibt. SMARC bietet eine gute Grundlage für Standard-Schnittstellen, ist jedoch sehr groß, und für zusätzliche oder nicht-kompatible Signale müssen zusätzliche Steckverbinder fernab der Spezifikation platziert werden, oder die vorhandene Spezifikation muss alternativ genutzt werden. Das erinnert letztlich an unsere ersten phyFLEX-SoMs, die durch die Limitierungen der Mechanik zu stark benachteiligt waren, wenn man alle Schnittstellen und Features moderner ARM-Mikroprozessoren nutzen wollte.

Statt also mit den Einschränkungen von SMARC leben zu müssen, setzen wir auf die optimierten phyCORE-Steckmodule, bei denen kein einziges Signal verloren geht und alle Features auf engem Raum zur Verfügung stehen.

Gegenüber OSM zeigt phyFLEX klare technologische Vorteile: Durch die Fokussierung auf spezifische Feature-Sets haben wir eine viel stärkere Kompatibilitäts-Aussage. Unsere Löttechnik FTGA bietet gegenüber dem bei OSM üblichen Land Grid Array (LGA) eine deutlich bessere Koplanaritäts-Toleranz und eine höhere mechanische Belastbarkeit der Lötverbindung durch einen höheren Zinnbeitrag. Unsere Haltepunkte übernehmen darüber hinaus eine mechanische Kopplung vom SoM zum Carrier-Board des Kunden. Wir bieten Entlöt-Werkzeuge und sind durch den bewusst platzierten Ausschnitt im Carrier-Board Underfill-fähig durch zweiseitige Penetration. Zudem können wir die für das EMV-Verhalten und die Fehlersicherheit wichtige Platzierung der Abblock- und Bypass-Kondensatoren gemäß Herstellerangabe gegenüber dem Prozessor durchführen. Die Innovationskraft unserer Lösung ist durch ein eigenes Patent belegt.

Faktisch handelt es sich dabei um proprietäre Lösungen, die es nur von Phytec gibt. Was zunächst wie ein Nachteil klingen mag, ist bei näherer Betrachtung aber schnell ein deutlicher Vorteil. In der Realität muss man sich des eng verzahnten Zusammenspiels mehrerer Hard- und Software-Schichten bewusst sein. Ein SoM ist nur ein Teil einer komplexeren Hardware, ein Betriebssystem oder BSP ist nur die Basis für eine Anwendung mit ihren komplexen Schnittstellen zu anderen Systemen und Diensten. Die Kunden sind aber durch aktuelle Regularien wie CRA oder RED in der Verantwortung, ihre vollständigen Produkte mit der gegebenen Komplexität über die komplette Lebensdauer zu beobachten und bekannte Sicherheitslücken in angemessener Zeit zu beheben.

Diese Anforderung ist für viele Kunden nur in enger Zusammenarbeit mit dem Lieferanten des SoM und des entsprechenden Betriebssystems zu leisten. Dafür bieten wir essenzielle Beiträge, von der kundenseitigen Abwicklung der Anforderungen bis hin zur Übernahme der Anforderungen zusammen mit unseren Partnern. Die langfristige und enge Kooperation mit dem Lieferanten ist der Schlüssel zur Bewältigung der regulatorischen Anforderungen; sie bietet die Grundlage für umfassende Zusatzdienste und -angebote wie etwa unser Supply-Chain-Resilienz-Angebot. Das Thema »proprietär oder offener Standard« verliert angesichts dieser aktuellen Herausforderungen an Bedeutung; die intensive Unterstützung über die gesamte Lebensdauer ist der entscheidende Aspekt.

Welche Bedeutung haben die SoMs generell für die Strategie von Phytec, und welche Rolle spielen Single-Board-Computers (SBCs)?

SoMs sind unser Kernangebot. Viele Kunden können und wollen unsere SoMs nutzen, weil bereits auf dem Carrier-Board relevantes eigenes Know-how für das Endprodukt umgesetzt ist. Andere Kunden entwickeln Produkte, die sehr Software-definiert sind. Aus Kundensicht entsteht dabei kein Produktvorteil, wenn der Kunde ein eigenes Carrier-Board entwickelt. Also suchen diese Kunden eher fertige SBCs oder sogar komplett fertige Elektroniken mit Gehäuse, auf die sie mit ihrer Software schnell und einfach aufbauen können. Um den Anforderungen der verschiedenen Kunden gerecht zu werden, bieten wir langfristig SoMs, SBCs, Standard-Systeme und kundenspezifische Systeme an.

Herr Mitezki, in welchen Branchen und Anwendungen sieht Phytec derzeit viel Nachfrage und Potenzial?

Michael Mitezki: Wir haben nach wie vor viele Anfragen aus der klassischen Industrie – also rund um Medizintechnik, Automatisierung, Bedienung und Visualisierung sowie rund um Robotik, autonome Systeme und robuste Systeme für die Verteidigung. Auch der CRA führt aktuell zu vermehrten Anfragen.

Gleichzeitig profitieren wir vom Trend zu Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Hausautomation: Hier haben wir schon früh und gemeinsam mit Partnern eigene Produkte entwickelt, etwa die Ladecontroller-Elektronik »phyVERSO-EVCS« inklusive Everest-basiertem Open-Source-Betriebssystem oder den EVCS-Cube als Plug-and-Play-Development-Kit für Ladelösungen. Zahlreiche dieser Lösungen sind gerade im Ramp-up – erst kürzlich hat beispielsweise unser Partner qwello bei uns in Mainz und in ganz Europa zahlreiche Ladesäulen installiert, mit Hardware von Phytec.

Wie sieht die Integration von KI-Modellen in Phytec-Entwicklungen aus? Welche Ansätze gibt es dafür?

Seit geraumer Zeit bieten die von uns verwendeten ARM-Mikroprozessoren und -Mikrocontroller spezialisierte Ausführungs-Einheiten für neuronale Netze, sprich: für die Ausführung von KI-Modellen. Festzustellen ist ein klarer Trend zu immer leistungsfähigeren NPUs. Parallel verläuft die allgemeine Fortentwicklung generativer LLMs (Large Language Models) und diskriminativer PLMs (Pre-trained Language Models) sowie deren Optimierung für eine Inferenz in Embedded-Systemen ebenfalls sehr dynamisch. Zusätzlich zu den internen NPUs haben wir KI-Beschleuniger von Hailo und Kinara im Programm, die die Leistungsfähigkeit zur Ausführung von Modellen um Faktoren anheben.

Wir bieten also Embedded-Systeme mit einer großen Leistungsbreite zur Ausführung optimierter LLMs oder spezifisch trainierter PLMs. Diese Art der Inferenz »at the edge« ist aus Gründen des Datenschutzes und der Vertraulichkeit von Informationen unzweifelhaft die sicherste Methode der Nutzung von KI. Spracherkennung, Live-Übersetzung, Assistenz-Systeme oder KI-gestützte Bildverarbeitung sind einige der Anwendungen.

Besonders spannend ist die intensive Analyse vordefinierter Anwendungs-Szenarien, um die ungeahnten Möglichkeiten des Einsatzes von KI überhaupt erst zu ermitteln. Dafür arbeiten wir mit erfahrenen KI-Pionieren aus Deutschland und international zusammen.

Herr Mitezki, Sie haben die Weltklimastiftung gegründet und setzen sich sehr für Nachhaltigkeit ein. Welchen Einfluss hat das auf Phytec?

Michael Mitezki: Nachhaltigkeit ist eine Frage der persönlichen Einstellung, Haltung und Philosophie und nicht eine Frage der Strategie. Der monetäre Ansatz »Wer den Pfenning nicht ehrt, ist des Talers nicht wert« reicht heute nicht mehr aus. Der nachhaltige Ansatz »Wer das Watt/Gramm ehrt, ist der Erde wert« ist Bestandteil unserer Philosophie und erweitert unsere monetäre Haltung.

Nachhaltigkeit und monetärer Gewinn steht grundsätzlich nicht im Widerspruch; oft gibt es eine pfiffige Lösung, um beides zu verbinden. Das haben wir an unserem neu errichteten Phytec Technologie Campus (10.000 qm) bewiesen. Ein Beispiel: Kunststofffenster sind gegenüber Aluminiumfenstern bezüglich Energieaufwand zur Herstellung sowie Energieeffizienz und Recycling deutlich überlegen. Durch den pfiffigen Ansatz von großflächiger Festverglasung und schmalen Öffnungsflügeln mit Stahlverstärkung sind weiße Kunststofffenster ähnlich robust wie Aluminiumfenster, haben aber eine bessere Ökobilanz und sind deutlich günstiger. Natürlich sind dunkle Fensterrahmen schicker, aber nicht so nachhaltig wie weiße. Angesichts unserer Haltung haben wir uns für weiße Fenster entschieden.

Von der Bodenplatte bis zum Dach wurde extrem viel Holz verbaut, etwa in der Fassade und zur Isolation. Auf Verkleidungen, die nur der Optik dienen, und auf unnütze Schnörkel und Rundungen wurde im Gebäude generell verzichtet.

Durch hohe Dämmwerte, Dreifachverglasung, Außenverschattung und Vorhangfassaden, Flächenkühlung in den Decken und Flächenheizung in den Fußböden sowie raumweise geregelte Lüftung haben wir zum Kühlen und Heizen niedrige Energiekosten. Die Vierkreiswärmepumpe ermöglicht das Heizen der Büroräume mit der Abwärme aus der Produktion. Bis auf den Rasenmäher und die wenigen restlichen Verbrenner-Geschäftswagen ist Phytec in Mainz seit 2022 in Scope 1 und Scope 2 hundertprozentig klimaneutral (ohne Ausgleichszertifikate).

Die gemeinnützige Weltklimastiftung haben wir Ende 2024 gegründet und wollen damit einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten. Wir suchen bis 2026 weitere Mitstifter als Gründungsmitglieder der Weltklimastiftung (ab 50.000 Euro), um das Stiftungskapital zu erhöhen. Spenden ab 1 Euro sind jederzeit willkommen. Nähere Informationen veröffentlichen wir regelmäßig unter www.weltklimastiftung.de.