Erstaunliche Messergebnisse:

Energiesparender Raspberry Pi

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Außerhalb des Standards

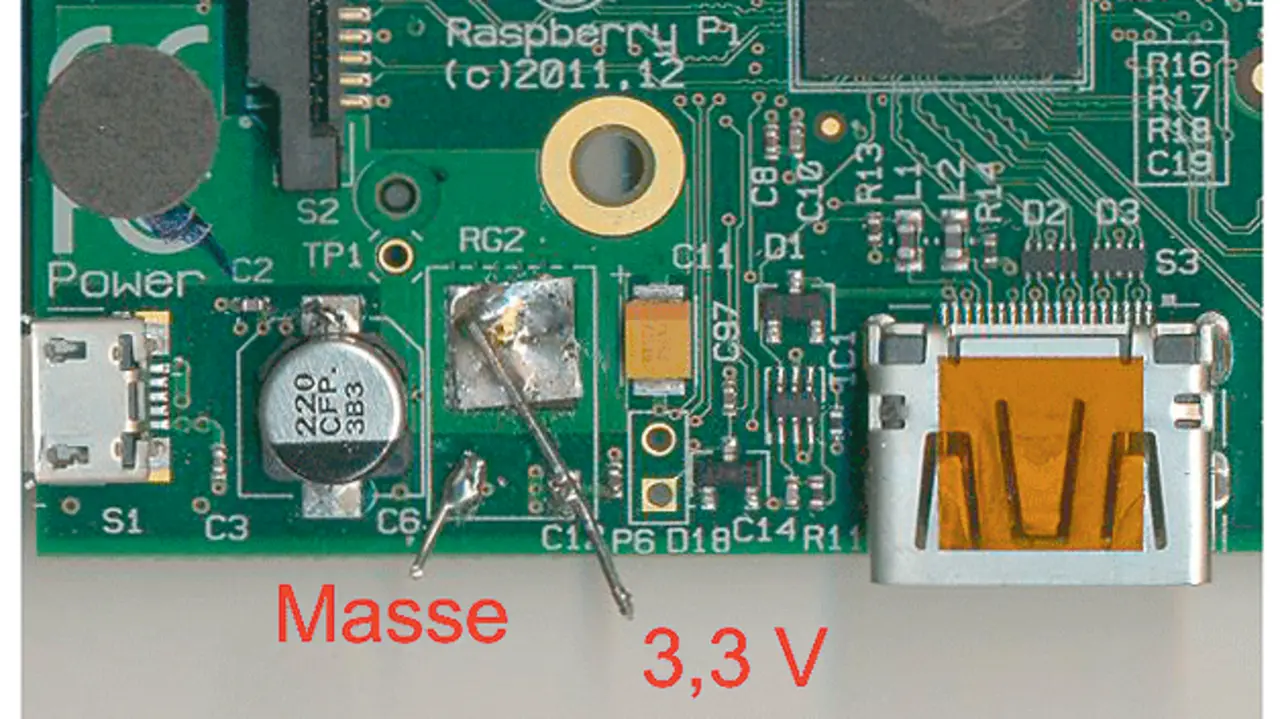

Es ist möglich, ein Raspberry Pi Board mit lediglich 3,3 V über den 3,3-V-Kontakt an der GPIO-Pfostenleiste (Pin 1, Pin 17) zu versorgen, wobei dann jedoch keine USB-Geräte – auch keine Tastatur – eingesetzt werden können, weil die USB-Spannung an der Buchse dann nur noch ca. 2,5 V beträgt. Durch eine Veränderung am Raspberry Pi Board (Modell A und B) lässt sich dies beheben, indem der Regler REG2 (NCP1117), der die 5-V-Eingangsspannung auf 3,3 V umsetzt, entfernt und eine Brücke vom Eingang auf den Ausgang gelötet wird (Bild 4). Als Einspeisung sind dann natürlich 3,3 V notwendig. Demnach existiert dann keine 5-V-Versorgung mehr und USB, HMDI sowie der Battery Sense Pin des BCM2835 arbeiten mit 3,3 V, was entsprechend positive Auswirkungen (siehe obige Formel) auf die maximale Laufzeit bei einer Versorgung mit einer Batterie oder einem Akku hat.

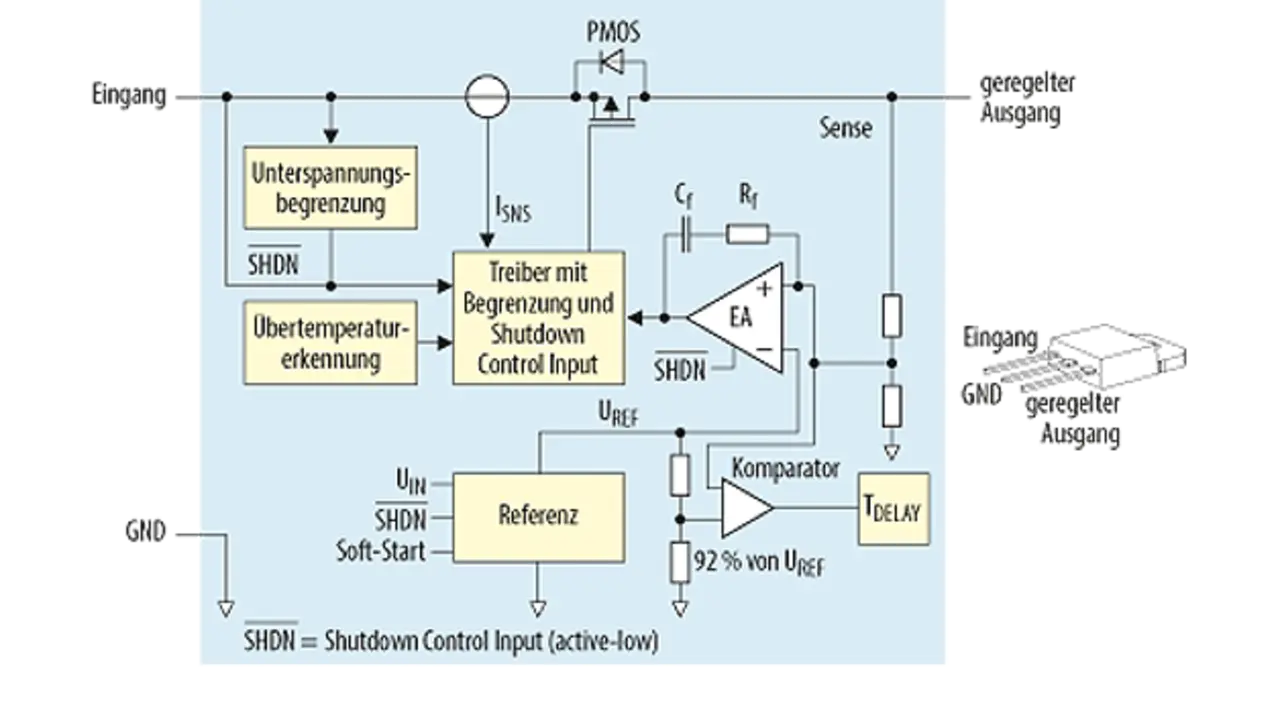

Die Spannung von 3,3 V wird mit Hilfe eines Spannungsreglers erzeugt, der mindestens einem Low-Dropout-Regler (LDO) entsprechen sollte, wie beispielsweise einem MCP1825S (3,3 V) der Firma Microchip, für den eine Dropout Voltage von lediglich 210 mV angegeben wird. Er ist für einen maximalen Ausgangsstrom von 500 mA ausgelegt, sodass ein Modell A hiermit sicher und möglicherweise auch ein Modell B ohne weitere Peripherie versorgt werden kann. Beim Betrieb eines Raspberry Pi mit 3,3 V und einem MCP1825S [5] oder auch vergleichbaren Reglern ist somit der direkte Anschluss an einen Lithium-Ionen-Akku (3,7 V) möglich. Der MCP1825 ist in verschiedenen Versionen mit unterschiedlichen (fest) eingestellten Ausgangsspannungen erhältlich. Für den Einsatz mit einem Raspberry Pi empfiehlt sich der 3,3-V-Typ im TO-220-Gehäuse, bei dem nur drei Pins (Input, Output, GND) zu verdrahten sind (Bild 5). Es gibt ihn auch mit Power-Good- und Shut-Down-Funktion.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bei der Versorgung des Raspberry Pi Board mit 3,7 V oder mit der Mindestspannung von 3,5 V über den LDO-Regler entspricht die Stromaufnahme fast den Werten in der Tabelle (erste Spalte), allerdings mit dem Unterschied, dass dies eben nicht für 5 V, sondern für die geringere Spannung gilt, was einer Ersparnis von ca. 25 % entspricht.

Falls ein höherer Strom (3 A) benötigt wird, ist ein Schaltregler, wie beispielsweise der Typ TPS5430 von Texas Instruments, besser geeignet, wobei der Aufbau mit der Induktivität und den Kondensatoren nicht unkritisch ist, sodass auch hier ein MagI3c-Modul vorteilhaft eingesetzt werden könnte. Entgegen der Angabe im Datenblatt reichen dem Modul 4,5 V als Eingangsspannung aus, sodass sich damit bei einem modifizierten A-Board beim Boot ein Strom von maximal 180 mA, im Idle Mode von 128 mA und im Standby Mode von 32 mA ergibt, was einen etwas höheren Strom in den aktiven Modi bedeutet, als wenn die Speisung mit 5 V und der Regler für die Umsetzung auf 3,3 V eingesetzt werden würde. Allerdings ist der Leistungsverbrauch und damit auch die notwendige Energie im Betrieb ebenfalls um ca. 25 % geringer.

Literatur:

[1] Dembowski, K.: Dem Raspberry Pi den Energiehunger austreiben. Elektronik reader´s choice, S. 24 bis 26, WEKA Fachmedien, August 2014.

[2] Dembowski, K.: Raspberry Pi – Das Handbuch. Springer Vieweg, 2013

[3] Dembowski, K.: Raspberry Pi für Low-Power-Anwendungen? Elektronik 23/2013

[4] Würth Elektronik: MagI3C-Modul. katalog.we-online.de/de/pm/search/Power_Module/mit_fixer_Ausgangsspannung

[5] Microchip: LDO Regulator MCP1825. ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22056b.pdf

Der Autor:

| Klaus Dembowski |

|---|

| ist Wissenschaftlicher Angestellter im Institut für Mikrosystemtechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Sein Zuständigkeitsbereich beinhaltet die Entwicklung von Hard- und Software für Mikrosysteme mit dem Schwerpunkt Anwendungen von Energy Harvesting. Er wurde 2011 von der Redaktion der Elektronik für seinen Fachaufsatz „Sensornetze mit energiesparender Funktechnik“ als „Autor des Jahres“ ausgezeichnet. |

dembowski@tuhh.de

- Energiesparender Raspberry Pi

- Erst mal hinhören

- Nachgemessen

- Außerhalb des Standards