Erstaunliche Messergebnisse:

Energiesparender Raspberry Pi

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Nachgemessen

| Max. Strom beim | Modell A | Modell A mit MagI3c | Modell B | Modell B+ | Compute Module/Modell A+ |

|---|---|---|---|---|---|

| Boot | 230 mA | 170 mA | 450 mA | 250 mA | 140 mA |

| Login (ldle) | 136 mA | 115 mA | 340 mA | 210 mA | 95 mA |

| Halt Mode (Standby) | 36 mA | 32 mA | 112 mA | 57 mA | 29 mA |

Gemessener Stromverbrauch der verschiedenen Raspberry-Pi-Versionen

Die Leistungsangaben für die Raspberry-Pi-Modelle von 3,5 W (Modell B), 3 W (Modell B+) und 2,5 W (Modell A) sind für konkrete Leistungsbetrachtungen viel zu ungenau, sodass eigene Messungen notwendig sind. In der Tabelle sind Messwerte für den maximalen Strom angegeben, der nach dem Einschalten und während des Bootens (Boot) – wenn auch nur kurzzeitig – bei den verschiedenen Raspberry-Pi-Versionen auftritt.

Wenn das Raspbian-System gebootet hat und stabil den Login anzeigt, ist ein weiterer Messwert (Login) ermittelt worden. Dieser Zustand wird im Folgenden mit der Bezeichnung Idle ausgewiesen, was allgemein für einen Leerlaufprozess steht, in diesem Fall für denjenigen Zustand, bei dem der Raspberry Pi keine (merkliche) Aktion durchführt und am Login steht. Bei genauerer Betrachtung ist der Raspberry Pi natürlich aktiv, denn es laufen – quasi im Hintergrund – verschiedene Prozesse ab, was jedoch nicht weiter von Bedeutung ist, weil hier vergleichende Relativmessungen durchgeführt wurden. Der dritte Messwert ist im Stromsparmodus (Standby) ermittelt worden, wenn das System per sudo halt abgeschaltet wurde.

Der Aufbau war bei den getesteten Systemen stets gleich, mit angeschlossenem Monitor an HDMI und einer Tastatur, aber ohne Netzwerkverbindung und ohne weitere Peripherie. Als SD-Karte wurde stets der gleiche Typ verwendet. Eine Ausnahme betrifft das Compute Module, welches keinen SD-Karten-Slot besitzt und bei dem das Betriebssystem im eMMC-Chip liegt. Das Compute Module wurde dabei mit dem dazugehörigen Träger-Board des Development Kit betrieben.

Ein Unterschied im Stromverbrauch beim Einsatz verschiedener SD Cards konnte im Übrigen nicht festgestellt werden. Wichtig für den Stromverbrauch ist hingegen, dass keine grafische Oberfläche verwendet wird, denn allein dadurch steigt der Stromverbrauch merklich an, kurzzeitig um bis zu 200 mA.

Durch das Entfernen der roten Power-LED auf der Platine, die im Halt-Modus leuchtet, lassen sich noch weitere 2 mA gegenüber den Werten in der Tabelle einsparen. Die Aktivierung des Raspberry Pi aus dem Standby kann ebenfalls programmgesteuert erfolgen oder durch eine fallende Signalflanke (ca. 2 s an GND schalten) am GPIO3-Anschluss (Pin 5).

Wie in der Tabelle zu erkennen ist, ist das Modell B erwartungsgemäß dasjenige, das den höchsten Stromverbrauch hat. Das Modell B+ weist bei den Messungen demgegenüber eine Einsparung von fast 40 % auf, was vom Modell A mit ca. 60 % und dem Compute Module mit ca. 70% weniger noch übertroffen wird und beim Modell A+ auf dem gleichen Niveau liegt.

Jobangebote+ passend zum Thema

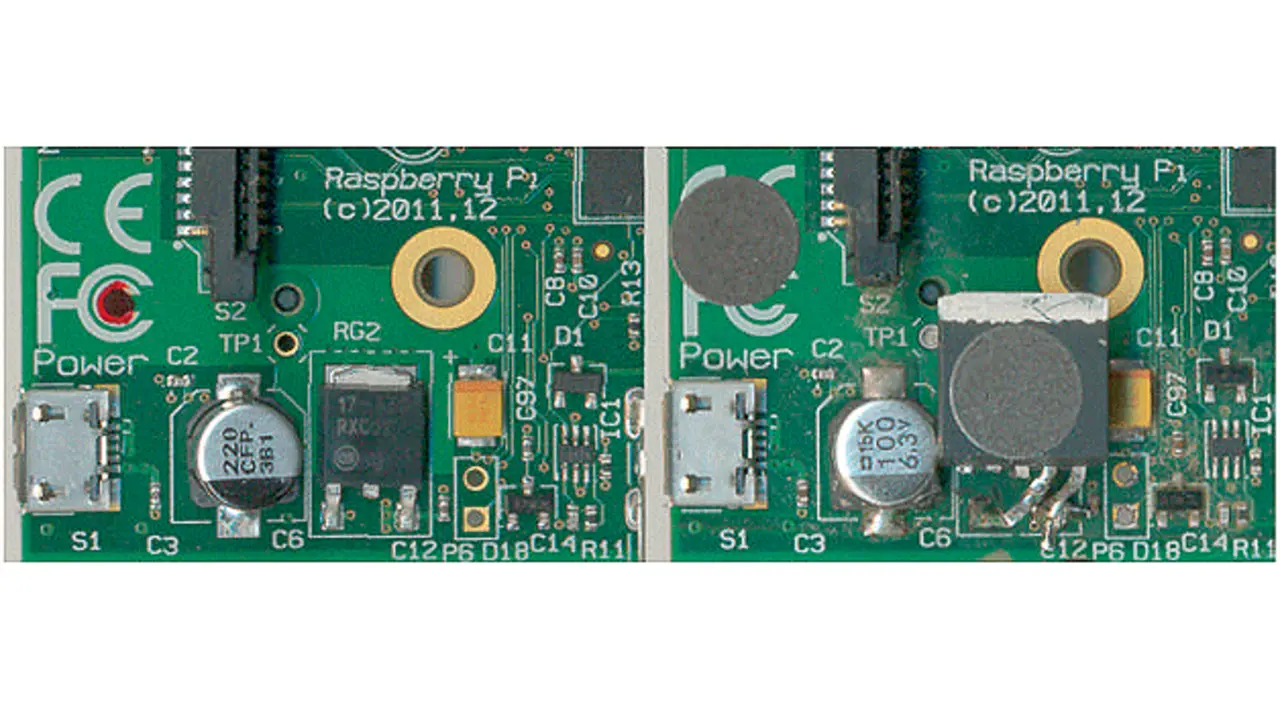

In der Tabelle ist außerdem das Modell A mit MagI3c [4] angegeben. Dabei handelt es sich um ein mit einem Schaltregler der Firma Würth Elektronik modifiziertes A-Modell [3]. Das Modul befindet sich nebst der Induktivität und einigen Kondensatoren in einem fünfbeinigen TO263-Gehäuse, sodass für den Einsatz des Linearreglers keine weiteren Bauelemente notwendig sind. Die Eingangsspannung darf laut Datenblatt im Bereich von 5 V bis 18 V liegen, und es wird eine feste Ausgangsspannung von 3,3 V bei einem maximalen Ausgangsstrom von 3 A generiert, was für den Raspberry Pi mehr als ausreichend ist. Das Ergebnis nach dem einfachen Austausch des Reglers (Bild 3) kann sich auch im Vergleich (s. Tabelle) mit den anderen Raspberry Pi Boards sehen lassen.

Alternative Versorgung

Raspberry Pi Boards können mit einer Eingangsspannung versorgt werden, die laut der Raspberry Pi Foundation im Bereich von 4,75 V bis 5,25 V liegen muss. Für mobile Anwendungen ist ein Steckernetzteil nicht geeignet, sondern es wird eine Batterie oder ein Akkumulator benötigt, für deren Verwendung ein Raspberry Pi nicht von vornherein ausgestattet ist, sodass hierfür einige Anpassungen und/oder Erweiterungen notwendig sind. Mit verschiedenen Methoden ist es möglich, den Stromverbrauch zu reduzieren, sodass sich damit auch Anwendungen umsetzen lassen, die mit relativ wenig Energie auskommen.

Die Spannungsversorgung muss nicht zwingend über den Micro-USB-Anschluss aus einem Steckernetzteil erfolgen, sondern kann auch an die GPIO-Pins 2 oder 4 (5 V, GND z.B. an Pin 6) angeschlossen werden, was eine einfachere Verschaltung mit einer externen Versorgung ermöglicht. Die 5 V aus dem Steckernetzteil oder über die GPIO-Pins gelangen zum einen auf den 3,3-V-Regler und zum anderen direkt an die USB-Anschlüsse, den HDMI Connector und an den Battery Sense Pin des BCM2835.

Mit den 3,3-V-Anschlüssen an der GPIO-Pfostenleiste (Pin 1, Pin 17) ist ebenfalls eine Versorgung möglich, wenn die Raspberry-Pi-Applikation mit dieser geringeren Spannung betrieben werden kann. Dies bedeutet, dass dann laut Standard keine USB-Einheiten eingesetzt werden können, denn diese sind für 5 V spezifiziert, wobei sich mit einigen der Betrieb durchaus mit 3,3 V durchführen lässt. Bei Tastaturen und Mäusen stellt die geringere Spannung meist kein Problem dar, während einige der USB-WLAN-Adapter damit nicht funktionieren. Grundsätzlich ist bei dieser Art der Spannungsversorgung über die Kontakte am GPIO-Pfostenstecker kein Schutz über die Sicherung auf dem Board gegeben. Bei den Modellen A und B ist es außerdem möglich, die Versorgung extern über USB herzustellen (USB Back-Powering).

In der Praxis zeigt sich, dass alle Raspberry Pi Boards auch noch mit 4,5 V am Micro-USB-Spannungsanschluss und einem grafischen Desktop (LXDE) arbeiten können, wobei als erstes meist die Maus aufgrund einer zu geringen Spannung mit Verzögerungen reagiert. Beim Verzicht auf einen grafischen Desktop und eine Maus gelingt es, bis auf 4 V herunterzugehen. Die Tastatur reagiert bis dahin normal; sie stellt erst bei 3,8 V ihren Dienst ein. Die Spannung am USB ist stets um ca. 200 mV geringer als die über den Micro-USB-Spannungsanschluss eingespeiste.

Bei einer Versorgung über die 5-V-GPIO-Kontakte (Pin 2 oder 4 und Masse z.B. an Pin 25) muss die Minimalspannung ca. 0,2 V höher liegen als bei einer Versorgung über den Micro-USB-Spannungsanschluss, d.h. mit minimal 4,5 V sollte das Raspberry Pi Board korrekt mit Maus und Desktop funktionieren.