Battery-Balancing

Lithium-Ionen-Akkus absichern

Ohne Battery-Balancing bestimmt in einem Mehrzellen-Akku stets die schwächste Zelle darüber, welche Kapazität das Gesamtsystem hat. Selbst eine gewissenhafte Selektion kann nicht sicherstellen, dass alle Zellen gleich altern. Es braucht andere Ansätze.

Lithium-Ionen-Akkus nutzen sich wie andere Akkutypen auch beim Laden und Entladen ab. Dies ist auf chemische Veränderungen zurückzuführen. Beim Li-Ionen-Akku besteht die Anode aus einer Kupferfolie, die mit Kohle oder einer Graphitverbindung beschichtet ist, die Kathode aus einer Lithiumverbindung. Der zwischen den Elektroden liegende Elektrolyt ist ein gelöstes Lithiumsalz. Je nachdem, ob der Elektrolyt flüssig oder fest ist, spricht man von Li-Ionen- oder Li-Polymer-Akkus.

Die unter diesen Sammelbegriff gehandelten Zellen unterscheiden sich hauptsächlich im Kathodenwerkstoff, der aus Kobalt, Mangan, Nickel-Kobalt, Nickel-Kobalt-Mangan (NKM), Eisenphosphat oder Titanat bestehen kann.

Die verschiedenen Kathodenwerkstoffe bestimmen über die unterschiedlichen Energiedichten, Leistungsdichten, Nennspannungen und mögliche Ladezyklen. Üblich sind je nach Qualität und Aufbau des Akkus 500 bis über 1000 Ladezyklen. Ein Akku gilt als »verbraucht«, wenn weniger als 80 % der ursprünglichen Kapazität übrig sind.

Jobangebote+ passend zum Thema

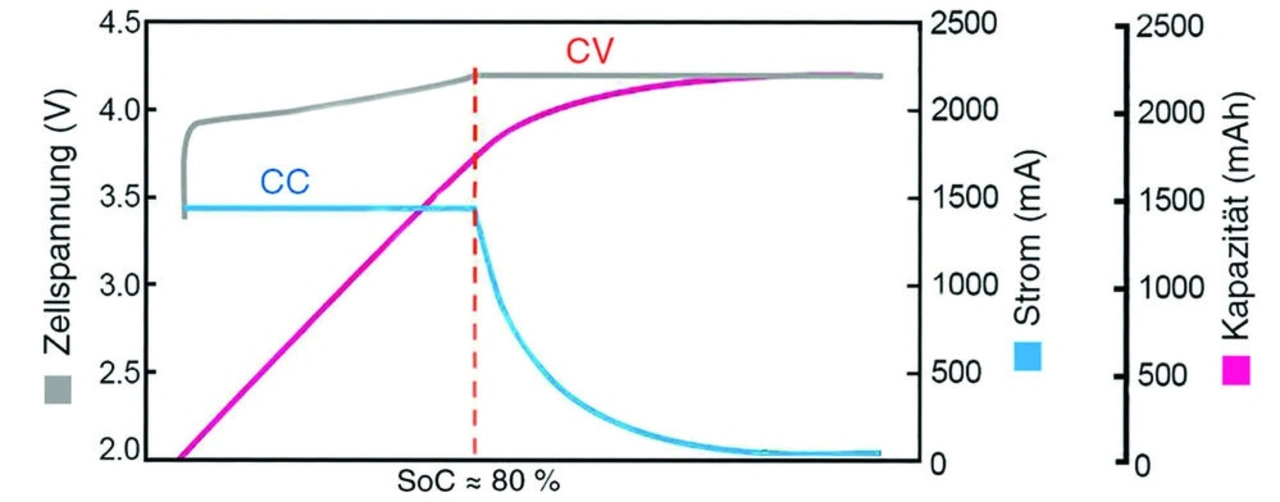

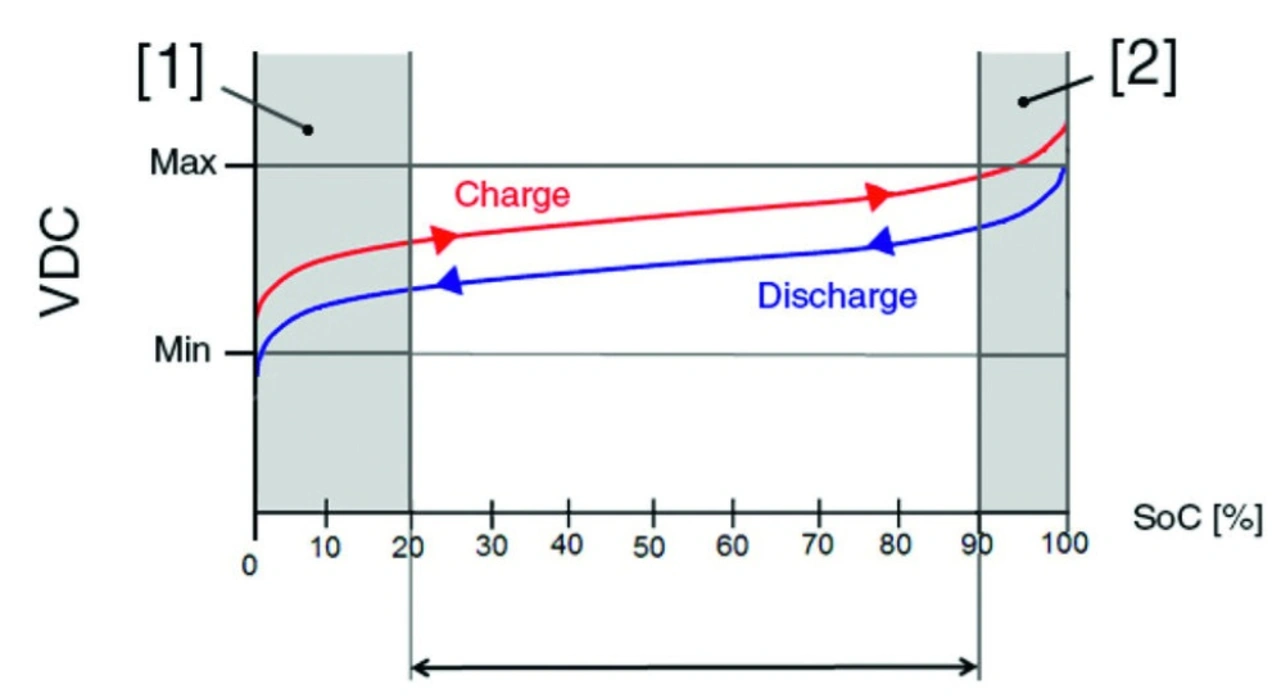

Das sogenannte IU-Ladeverfahren (Bild 1) für solche Zellen arbeitet zunächst mit konstantem Strom (Constant Current, CC), dann mit konstanter Spannung (Constant Voltage, CV). Wie die Lebensdauer hängt auch die Ladezeit von diversen Faktoren ab, bei höheren Ladeleistungen vor allem von der Temperatur. Kurze Ladezeiten bzw. hohe Ladeströme belasten das Elektrodenmaterial, sodass sich die Lebensdauer und Zyklenzahl verkürzt (Bild 2). Das Laden und Entladen von Li-Ionen-Zellen bei hohen Strömen oder tiefen Temperaturen kann zu Lithium-Plating führen. Dabei scheidet sich Lithium metallisch auf der Anodenoberfläche ab, anstatt sich als Ion zwischen den Graphitschichten einzulagern. Dadurch sinken Leistung, Lebensdauer und Sicherheit signifikant. In extremen Fällen kann Lithium-Plating sogar zu einem Kurzschluss oder auch zu einem Brand führen, da metallisches Lithium leicht entflammbar ist. Schonendes Laden und Entladen dagegen erhöht die Lebensdauer.

Um die Nennspannung zu erhöhen, nutzt man Cluster oder Akkupacks. Diese bestehen in der Regel aus mehreren in Reihe geschalteten Einzelzellen oder Zellblöcken. Fertigungs- und alterungsbedingt schwanken hierbei Kapazität, Innenwiderstand und weitere Parameter dieser Zellen. Dabei bestimmt die schwächste Zelle, wie viel ge- oder entladen werden darf. Im praktischen Einsatz führt dies dazu, dass die Zellen in der Kette unterschiedlich ge- und entladen werden. Es kommt dann im Verbund zu kritischer Tiefentladung oder bei der Ladung zu einer Überladung und Überschreiten der Ladeschlussspannung einzelner Zellen. Je nach Akkutyp kann es dazu führen, dass einzelne Zellen irreversibel geschädigt werden. Die Folge: Das gesamte Akkupack verliert an Kapazität.

Dies zu verhindern, ist Aufgabe des Batteriemanagementsystems (BMS). Es ist verantwortlich für die Steuerung und Kontrolle des Lade- und Entladevorgangs von Hochleistungs-Akkupacks in Leistungselektronik-Anwendungen wie Elektro- und Hybridfahrzeugen, Robotik oder ähnlichem. Seine Hauptaufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass jede einzelne Zelle sowohl beim Laden wie auch Entladen einen für die Anwendung definierten Grenzwert bezüglich Ladezustand (State of Charge, SoC) weder unter- noch überschreitet. Der SoC-Wert bezeichnet die noch verfügbare Kapazität eines Akkus im Verhältnis zum Nominalwert. Der Wert wird in Prozent vom vollgeladenen Zustand angegeben (Bild 2).

Ein BMS überwacht Kennwerte wie etwa die Batteriespannung, die Temperatur der Zellen, ihre Kapazität, ihren Ladezustand, die Stromentnahme, die Restlaufzeit, den Ladezyklus und vieles mehr. Diese Steuereinheiten sind unentbehrlich, da mehrere Batteriezellen zu einem Cluster vereinigt werden müssen, um eine hohe Gesamtbatteriekapazität zu erzielen. Eine zunehmend wichtige Rolle in solchen Batteriemanagementsysteme spielen dabei die sogenannten Balancer.

- Lithium-Ionen-Akkus absichern

- Passives und aktives Balancing