Die Entstehung von Bränden verzögern

Sicherheitselemente für Li-Ionen-Speicher

Besonders in der Automobilindustrie ist Sicherheit enorm wichtig. Li-Ionen-Zellen in Elektroautos stellen demnach ein großes Risiko dar. Doch es gibt Möglichkeiten, die Gefahren zu verringern und eventuell entstehende Brände hinauszuzögern.

Jede Lithium-Ionen-Zelle enthält brennbare Komponenten. Ein gewisses Risiko ist also immer mit der Verwendung von Li-Ionen verbunden. Doch natürlich lässt sich das Risiko durch entsprechende Schutzmaßnahmen verringern. Der Sicherheitsleitfaden für Li-Ionen-Hausspeicher [1] listet in Kapitel 6 zahlreiche Schutzziele für Zellen, Batterie und Gesamtsystem auf. Die Verfasser, zu denen unter anderem der Bundesverband Solarwirtschaft (BVES) und der VDE zählen, empfehlen die Berücksichtigung der Schutzziele sowie die Betrachtung allgemeiner Gefahrenquellen im Rahmen einer Risikoanalyse. Jedoch ist die Anwendung des Leitfadens freiwillig.

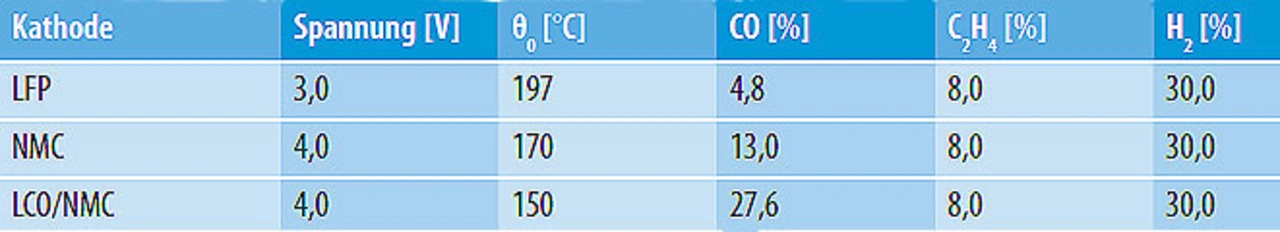

Detaillierter wird eine Veröffentlichung über „Thermal-runaway experiments on consumer Li-ion batteries with metal-oxid and olivin-type cathodes“ [2] speziell für Li-Ionen-Akkus der Baugröße 18650. Egal welche Li-Ionen-Zelltypen bezogen auf die Kathode verwendet werden (LFP – Lithium-Eisenphosphat, NMC – Nickel-Mangan-Kobalt, LCO/NMC – Lithium-Kobalt/Nickel-Mangan-Kobalt) erzeugt die Batterie 30 % H2 und 40 % C2H4 bei entsprechender Erwärmung. Dies gilt für Temperaturen oberhalb von θ0.

θ0 ist die Temperatur, ab der ein unaufhaltsamer Prozess – ein sogenanntes thermisches Durchgehen (Runaway) – eintritt. In Tabelle 1 ist zu sehen, wie sich θ0 abhängig vom Zelltyp unterscheidet.

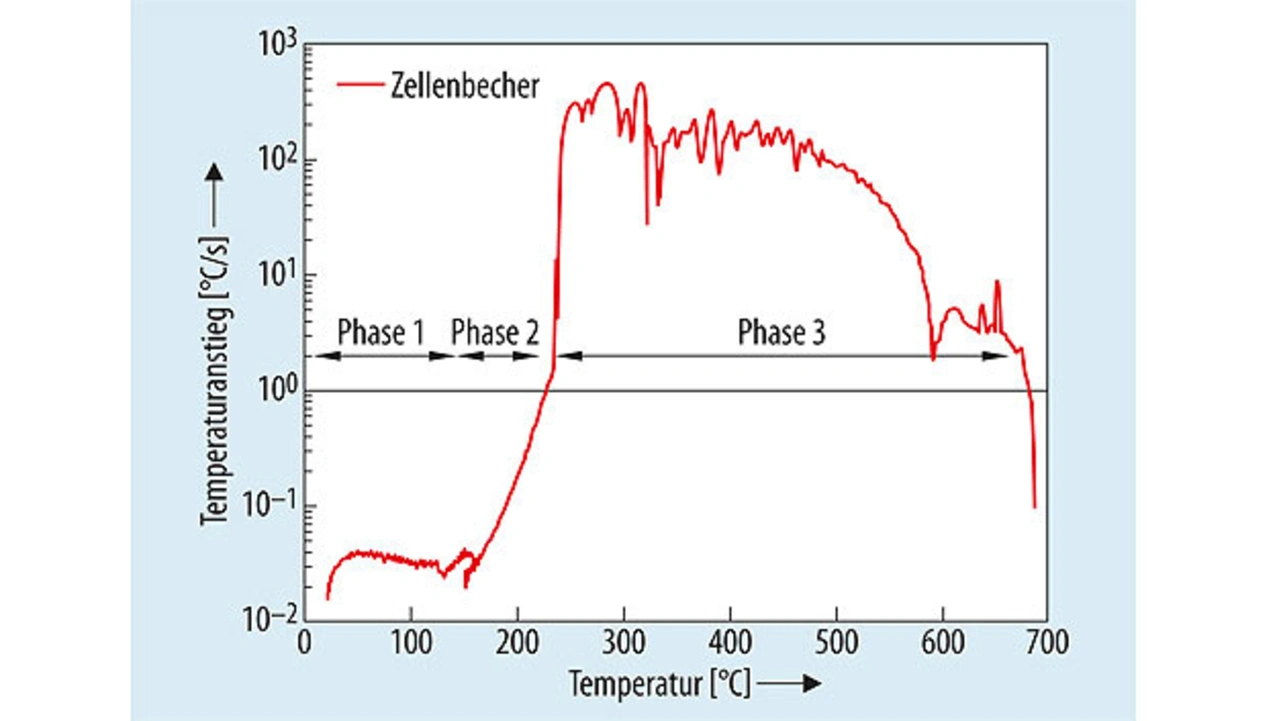

Die Ursachen für die Temperaturerhöhung sind interne und externe Kurzschlüsse, Über- oder Tiefenentladung, Überstrom und Übertemperatur. Der Temperaturanstieg bis zu θ0 ist bei Li-Ionen-Batterien sehr langsam. Ist der Punkt θ0 erreicht, geht der weitere Temperaturanstieg sehr schnell (Bild 1).

Die Temperatur steigt innerhalb von Sekunden auf über 600 °C. Erhöhte Temperaturen sorgen dafür, dass sich Luft erwärmt und ausdehnt. Dadurch entsteht ein Volumenstrom.

Dieser Volumenstrom kann bei einer Batterie für ein Elektrofahrzeug durchaus 700 l/s betragen. Das entspricht pro Sekunde einer Füllmenge von deutlich mehr als drei Badewannen. Diese große Menge an Luft sollte kontrolliert entweichen.

Die einfachste Lösung wären Löcher im Gehäuse. Allerdings sind eindringendes Wasser, Schmutz, ungewollte Gehäusebewohner und diverse andere Einflüsse nicht erwünscht. Auch wäre es schwierig sicherzustellen, dass niemand hineinfasst oder einen Draht hineinschiebt.

Brandverzögerung durch Berstscheiben

Bereits in dem Sicherheitsleitfaden wird eine geeignete, korrektive Maßnahme erwähnt und mit Berstscheibe betitelt (Bild 2). Berstscheiben oder -membranen bestehen aus verschiedenen Materialien. Entscheidend ist, dass sie definiert bei geringem Druck öffnen oder bersten.

Dieser Druck sollte unter oder um 0,5 bar liegen. Speziell für die Verwendung in der Automobilindustrie gelten sehr hohe Anforderungen. Unter anderem folgende Eigenschaften werden gefordert.

- kontinuierliche Gaspermeation für den Druckausgleich

- hohe chemische und Temperaturbeständigkeit für widrige Umgebungseinflüsse (u.a. LV124, -40 °C bis 125 °C)

- zuverlässiger Rückhalt von Flüssigkeiten aus dem Gehäuse

- Rückhalt für flüssige, niederviskose Öle

- staubgeschützt nach IP3 bis IP6KX

- wasserfest nach IPX7 oder IPX9k

- steinschlagfest

- wartungsfrei (solange nicht ausgelöst)

- einfacher Einbau ohne Montagehilfsstoffe

- recyclingfähig und keine gefährlichen Substanzen

- widersteht Luftfeuchtigkeit bis 90 % (nicht kondensiert)

- obenliegender Einbau (optional)

Neben den Gasen entweicht (siehe Tabelle) mit CO auch ein toxischer Stoff, der auf gar keinen Fall vom Material der Berstscheiben oder -membranen aufgenommen werden darf. Außerdem ist es sinnvoll, bei in Räumen oder Fahrzeugen befindlichen Gehäusen dafür Sorge zu tragen, dass die Gase nach draußen gelangen.

Die Berstscheiben oder -membranen können den schnellen Temperaturanstieg nach Überschreiten von θ0 nicht aufhalten, aber die Folgen wie einen Brand oder ähnliches erheblich verzögern. Im Automobilbereich kann dadurch eine Zeitverzögerung von etwa fünf Minuten erzielt werden. Damit bleibt immerhin genügend Zeit, um nach einer Warnung das Auto zu verlassen und sich vom Fahrzeug zu entfernen. Bislang gibt es allerdings noch keine Vorschrift, die eine solche Zeitverzögerung festlegt.

- Sicherheitselemente für Li-Ionen-Speicher

- Polytetrafluorethylen als optimales Material