Das richtige Ladeverfahren

Ladetechnik von Bleiakkus

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Ladeverfahren für den zyklischen Betrieb

Kennzeichen des zyklischen Betriebs ist, wenn der Akku geplant und regelmäßig ge- und entladen wird. Eine typische zyklische Anwendung ist beispielsweise ein elektrisch angetriebener Golf-Trolley. Diese Betriebsart gilt folglich für Akkus, die regelmäßig entladen werden und deren Ladung weniger als 72 h dauert. Außerdem werden auch Anwendungen, bei denen der Akku regelmäßig beliebig tief entladen wird, hierzu gezählt. Zum zyklischen Betrieb zählen auch, wenn der Akku nach dem ersten Gebrauch innerhalb von sechs Monaten für länger als einen Monat ohne Ladevorgang belassen wird, ebenso wenn der Akku nach dem ersten Gebrauch für länger als eine Woche in teilentladenem Zustand belassen wird.

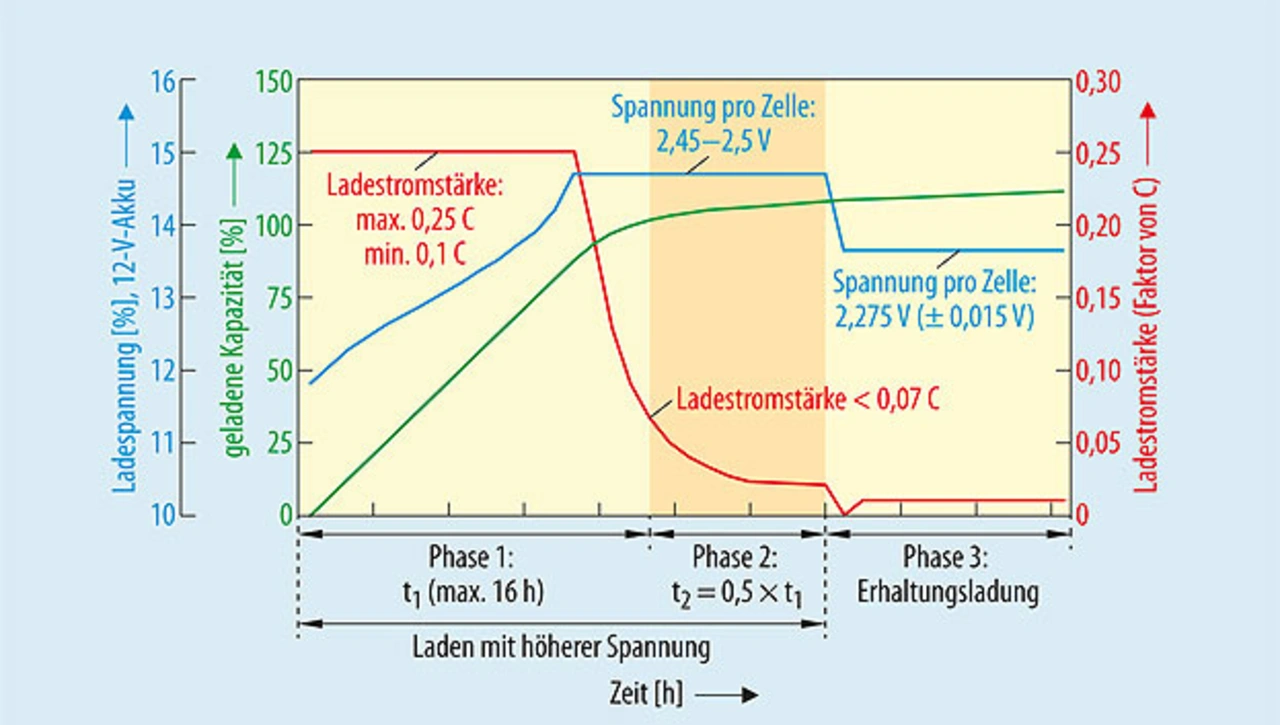

Für Akkus im zyklischen Einsatz empfiehlt sich das sogenannte Drei-Phasen-Ladeverfahren (Bild 5). Um den Akku möglichst schonend, aber in akzeptabler Zeit zu laden, beginnt die erste Phase, die maximal 16 h dauern sollte, mit dem Konstantstromladen mit einer Stromstärke von mindestens 0,1 C, aber maximal 0,25 C. Die Spannung des Akkus steigt währenddessen auf 2,45 V bis 2,5 V pro Zelle an. Danach wird in den Konstantspannungsladeprozess gewechselt, wobei der Ladestrom zurückgeht. Wird ein Ladestrom kleiner als 0,07 C gemessen, beginnt Phase 2, welche halb so lang wie Phase 1 dauert. Der Ladestrom geht in Phase 2 weiter zurück, während die Ladespannung bei 2,45–2,5 V/Zelle konstant gehalten wird. Nach Ende der Phase 2 startet mit Phase 3 die Erhaltungsladung mit einer konstanten Ladespannung von 2,275 V/Zelle und der Ladestrom fällt auf wenige mA. Alle genannten Spannungswerte sind auf eine Temperatur von 20 °C bezogen und müssen wie zuvor beschrieben entsprechend der tatsächlichen Temperatur angepasst werden.

Das Drei-Phasen-Ladeverfahren dient dazu, insbesondere Akkus, die für den zyklischen Betrieb ausgelegt sind, so schnell wie möglich und zugleich so schonend wie möglich zu laden, um die maximale Anzahl an Zyklen (Lade-/Entladevorgänge) zu erhalten.

Literatur

[1] Battery Energy Storage in the EU – Barriers, Opportunities, Services & Benefits. Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers – Eurobat, Bericht, Juni 2016, eurobat.org/sites/default/files/eurobat_batteryenergystorage_web.pdf.

[2] Guide for the Specfication of VRLA Stationary cells and Batteries. Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers – Eurobat, Richtlinie, 2015, eurobat.org/sites/default/files/eurobat_guide_on_vrla_hires.pdf.

Der Autor

Raphael Eckert

ist seit 2008 als Group Sales Manager bei der Yuasa Battery (Europe) GmbH tätig. Zuvor hat er als Assistent der Geschäftsführung beim Batteriehersteller BAE/Belfa in Berlin gearbeitet und als Mitglied der Geschäftsleitung Erfahrung in Industrieunternehmen gesammelt. Neben seinem Diplom in Wirtschaftswissenschaften studierte der gebürtige Mainzer zudem in London und erwarb den Master of Arts in Wirtschaftswissenschaften.

raphael.eckert@yuasa-battery.de

- Ladetechnik von Bleiakkus

- Ladeverfahren für den Bereitschaftsbetrieb

- Ladeverfahren für den zyklischen Betrieb