Ultra-Low-Power-Sensoren

Power-Management für ein langes Leben im IoT

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Stromspitzen bei der Funkübertragung

Abgesehen von einem niedrigen IQ-Wert muss ein Sensor die Fähigkeit bieten, die erfassten und aufbereiteten Daten an eine Basisstation zu übertragen. Hierbei kann es sich beispielsweise um einen lokalen Datenkonzentrator handeln. Dies ist beispielsweise bei intelligenten Gassensoren in einem Apartmenthaus üblich. Neben dem Wireless M-Bus (Wireless Metering Bus) kann hierfür auch das GSM-Mobilfunknetz in Frage kommen, auf das man beispielsweise bei Sensorknoten an Autobahnbrücken zurückgreift.

Ein typischer Betriebsfall ist, die Daten über den Tag hinweg zu erfassen und aufzubereiten und die gesammelten Daten dann einmal oder eventuell mehrmals am Tag drahtlos zu versenden. Hinsichtlich des Strombedarfs bedeutet dies, dass während des größten Teils der Zeit ein sehr geringer Strom benötigt wird. Lediglich während sehr kurzer, wenige hundert Millisekunden dauernder Zeitspannen wird wesentlich höherer Strom aufgenommen. Wieviel Energie für die Datenübertragung benötigt wird, hängt von der Reichweite und vom verwendeten Funkprotokoll ab.

Eine Gegenüberstellung dreier gängiger Standards zeigt die Tabelle. Sie nennt die Betriebsbedingungen des HF-Leistungsverstärkers, eine exemplarische Stromaufnahme und die Übertragungsdauer. In einigen Fällen benötigt der HF-Verstärker Ströme bis 2,5 A, die von den hier beschriebenen Batterietypen nicht bereitgestellt werden können. Selbst Ströme von mehr als 5 mA sollten vermieden werden, um die volle Kapaziät von LiSOCl2-Batterien in Bobbin-Bauweise zur Verfügung zu haben.

Jobangebote+ passend zum Thema

| Funkstandard | typische Verstärkung | Strom (Beispiel) | Dauer |

|---|---|---|---|

| Wireless M-Bus, 868 MHz | 27 dBm POUT, 3,3 V | 100 mA | 40 ms |

| Wireless M-Bus, 169 MHz | 30 dBm POUT, 3,3 V | 300 mA | 100 ms |

| GSM | 2G High power, 3,7 V | 2000 mA | 577 µs pro Slot |

Tabelle: Vergleich der Leistungsparameter verschiedener Funkstandards.

Energiepuffer-Konzepte

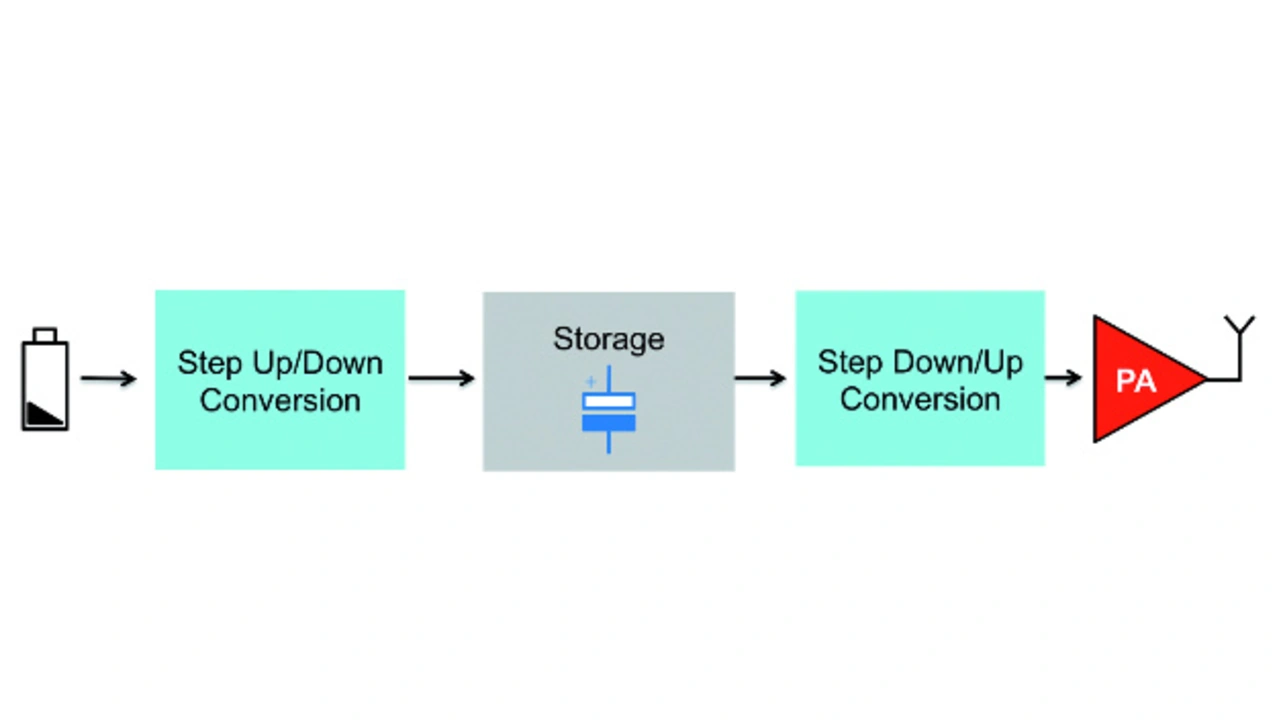

Um die Voraussetzungen für den gepulsten Betrieb zu schaffen, muss an neue Konzepte des Power-Managements gedacht werden. Fest steht, dass die Batterie die erforderlichen Ströme nicht liefern kann. Die benötigte Energie muss also in der Zeit, in der die HF-Leistungsstufe inaktiv, ist zwischengespeichert werden, um sie bei Bedarf bereitstellen zu können. Hierfür ist ein neues Stromversorgungskonzept anzuwenden, das Energie puffert und die Batterie von den Lastspitzen entkoppelt. Hervorragend geeignet zum Puffern von Energie sind EDLC-Speicherkondensatoren (Electric Double-Layer Capacitor), diese haben große Energiedichte und hohe Kapazität.

Bei Verwendung eines DC/DC-Schaltwandlers lässt sich ein Kondensator effektiv mit einer von der Batteriespannung abweichenden Spannung aufladen. Dies kann zudem mit einer Strombegrenzung geschehen, womit wiederum der Batteriestrom begrenzt wird. Ist die Energie im Kondensator gespeichert, wird die Versorgungsspannung auf den gewünschten Wert gebracht (z. B. 1,9 V für ein Mikrocontroller-SoC oder 3,7 V für einen HF-Leistungsverstärker). Diese Stufe entnimmt die Energie aus dem Pufferkondensator und entkoppelt so die Verbraucher von der Batterie (Bild 2).

- Power-Management für ein langes Leben im IoT

- Stromspitzen bei der Funkübertragung

- Energiepuffer-Konzepte