Einflussgrößen ESR und Rippelstrom

Tipps zur Auswahl des richtigen Kondensators

Um den passenden Kondensator für eine Anwendung zu finden, braucht man nur den Kapazitätswert und die Spannung zu berücksichtigen. Klingt logisch, ist aber nicht die ganze Wahrheit. So mag das zwar für Gleichstromanwendungen richtig sein, in Wechselstromanwendungen sieht es aber anders aus.

Neben dem Kapazitätswert und der Spannung gilt es für Wechselstromanwendungen unabhängig von der Frequenz und dem Kurvenverlauf auch den maximalen Rippelstrom zu beachten. Der maximal mögliche Rippelstrom ist kein konstanter Wert, sondern hängt von der Frequenz der Applikation ab und zusätzlich von der Umgebungstemperatur. Das ist auch der Grund, warum grundsätzlich kein einheitlicher Wert für den maximal möglichen Rippelstrom in Datenblättern angegeben werden kann.

Zur Berechnung des Rippelstroms wird gemäß EIA-809 folgende Formel angewendet:

Pmax ist dabei die maximale Leistung und ESR (Equivalent Series Resistance, innerer Verlustwiderstand) ist der Ersatzserienwiderstand des Kondensators, der nicht konstant ist, sondern von der Frequenz und der Umgebungstemperatur der Applikation abhängt. Folglich ist dann auch der Rippelstrom frequenz- und temperaturabhängig.

Hersteller spezifizieren die Rippelstromangaben bei unterschiedlichen Temperaturen und Frequenzen. Dies macht einen direkten Vergleich von Kondensatoren verschiedener Hersteller schwierig. Wenn der Rippelstrom die Herstellerspezifikationen überschreitet, kann das einen Einfluss auf das Verhalten des Kondensators haben. Je nach verwendeter Kondensatortechnologie kann das die Lebenszeit reduzieren und im schlimmsten Fall zu einer Fehlfunktion des Kondensators führen. Generell sollte ein Kondensator niemals außerhalb der Spezifikation betrieben werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Rippelstromlimit bestimmen

Um die Rippelstromlimits eines Kondensators herauszubekommen, muss man den Einfluss des Rippelstroms verstehen. Ein Faktor ist der thermale Widerstand Rth. Dieser hängt vor allem von der Technologie und von der Bauart ab, also von der Art der Kontakte, dem Aufbau der Elektroden und des Dielektrikums, der Größe des Kondensators und der Wärmeleitfähigkeit.

Die verwendete Kondensatortechnologie ist das erste Hauptkriterium bei der Auswahl. Jede Technologie führt zu unterschiedlichen Konstruktionen und bewirkt daher ein unterschiedliches Rippelstromverhalten. Speziell bei Aluminium-Elektrolyt- und Filmkondensatoren ist die Eigenerwärmung wichtig, da zu hohe Temperaturen einen negativen Effekt auf die maximale Lebensdauer des Kondensators haben. Dazu muss man sich bewusst sein, dass jeder Strom eine Eigenerwärmung im Kondensator erzeugt. Dieser wird wie folgt berechnet:

Der ESR eines Kondensators und der thermale Widerstand Rth haben einen Einfluss, aber der Rippelstrom Irms ist der Hauptfaktor. Neben den bereits erwähnten Faktoren hat auch die Leiterplattengestaltung einen Einfluss, also die Leiterbahnenführung, Leiterbahnendicke oder die Lötpads.

Kondensatortechnologien im Überblick

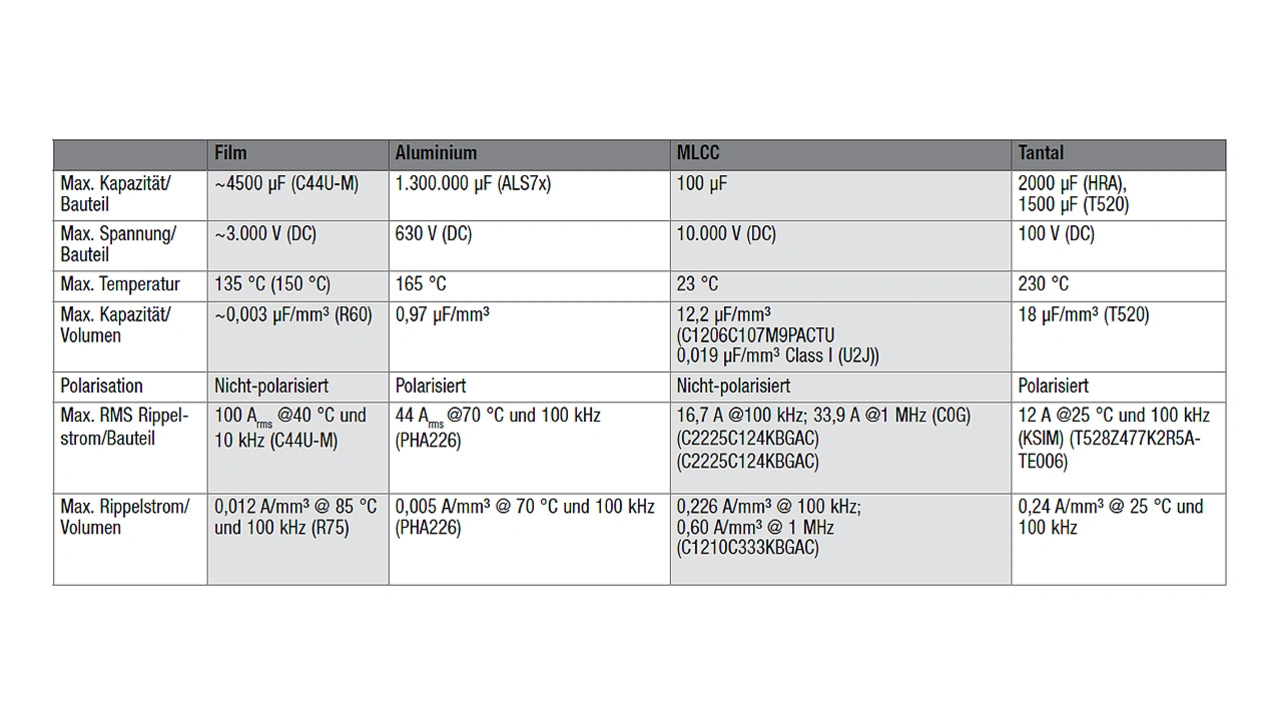

➔ Keramikkondensatoren: Multi Layer Ceramic Capacitors (MLCCs) sind nichtpolar und haben eine sehr einfache Struktur, bei der das Hauptelement das keramische Dielektrikum mit innenliegenden Elektroden ist. Es gibt keine weiteren Bestandteile wie Gehäuse, Pins oder Gießharz. Diese einfache Konstruktion führt Hitze ideal ab und ermöglicht eine hohe Temperaturbelastbarkeit. Dennoch kann sich ein MLCC in Resonanzapplikationen (zum Beispiel WPT oder LLC) erhitzen, und Entwickler können eine unerwartete Temperaturerhöhung feststellen, wenn beim Design einzelne Faktoren übersehen wurden.

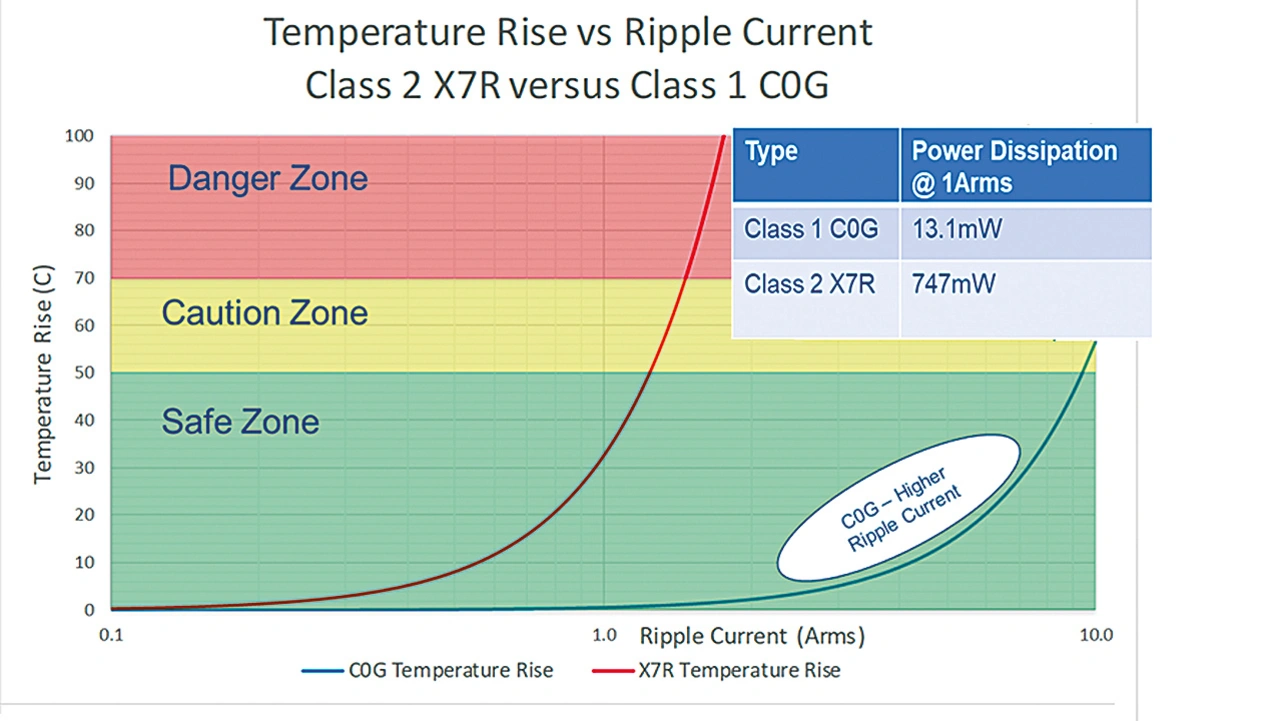

Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, herstellerseitig für MLCCs einen Sicherheitspuffer von 20 °C Selbsterwärmung oberhalb der Umgebungstemperatur einzubeziehen. Der thermale Widerstand variiert für verschiedene Dielektrika ähnlich wie der DC-Bias. Class-1-Dielektrika (C0G bzw. NP0) sind besser geeignet als Class-2-Dielektrika, zum Beispiel X7R (Bild 1).

➔ Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren: Diese Kondensatoren sind polarisiert und haben einen niedrigeren maximalen Rippelstrom. Abhängig von der Konstruktion des Kondensators oder des verwendeten Elektrolytes können Rth, ∆T und ESR zwischen den Serien deutlich variieren. In der Vergangenheit wurde vor allem flüssiges Elektrolyt verwendet, dies setzt speziell bei höheren Temperaturen Grenzen, vor allem bei der Lebensdauer. Der neueste Stand der Technik ist festes Polymer anstelle des flüssigen Elektrolyts oder eine Kombination aus festem Polymer und flüssigem Elektrolyt, die sogenannten Hybridversionen.

➔ Polymer- oder Polymer-Hybrid-Aluminium-Kondensatoren: Die Bauform hat einen niedrigeren ESR als flüssige Elektrolyt-Kondensatoren sowohl über die Frequenz als auch über die Betriebstemperatur. Dadurch wird auch die Eigenerwärmung um etwa 50 Prozent reduziert und die Kondensatoren sind daher besser für hohe Rippelströme geeignet.

➔ Filmkondensatoren: Solche Kondensatoren gibt es in zwei verschiedenen Konstruktionsarten. Entweder wird ein metallisierter Film verwendet oder eine Konstruktion aus Film als Dielektrikum mit separaten Metallfolien. Das Hauptargument für die Filmtechnologie ist der höhere Rippelstrom. Dieser hängt auch von dem verwendeten Material (PP, PET, Papier etc.) ab. Nicht zuletzt beeinflusst auch die Konstruktion des Kondensators die Wärmeleitfähigkeit, also das Gehäuse, die Dicke von Film und Folie oder das Gießharz.

➔ Tantalkondensatoren: Diese Bauteile sind polarisierte SMD-Kondensatoren mit wenig Verlusten und guten Rippelstrom-Eigenschaften. Die neue Polymertechnologie, die die verbreitete MnO2-Technologie immer mehr ablöst, hat bessere Eigenschaften und sollte bevorzugt eingesetzt werden. Tantalkondensatoren mit niedrigen ESR-Werten bis 4 mΩ ermöglichen Rippelströme bis zu 8 A pro Bauteil. Die einzige Begrenzung ist der maximale Spannungsbereich bis 75 V (DC).

- Tipps zur Auswahl des richtigen Kondensators

- Schritt für Schritt zum passenden Kondensator