Proprietäre Wireless-Power-Lösung

Energie und Daten kontaktlos übertragen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Zusammenhang zwischen Schaltfrequenz und Resonanzfrequenz

Für die Simulation wird der Koppelfaktor von Sende- und Empfangsspule benötigt. Dieser hängt vom Abstand beider Spulen zueinander ab. Im Beispiel ist der Abstand auf 6 mm festgelegt. Daraus ergibt sich ein Koppelfaktor von 0,537 (0,54). Dieser Wert wurde messtechnisch ermittelt. Die Resonanzfrequenz des Systems bestehend aus Sender- und Empfängerspule liegt bei etwa 100 kHz.

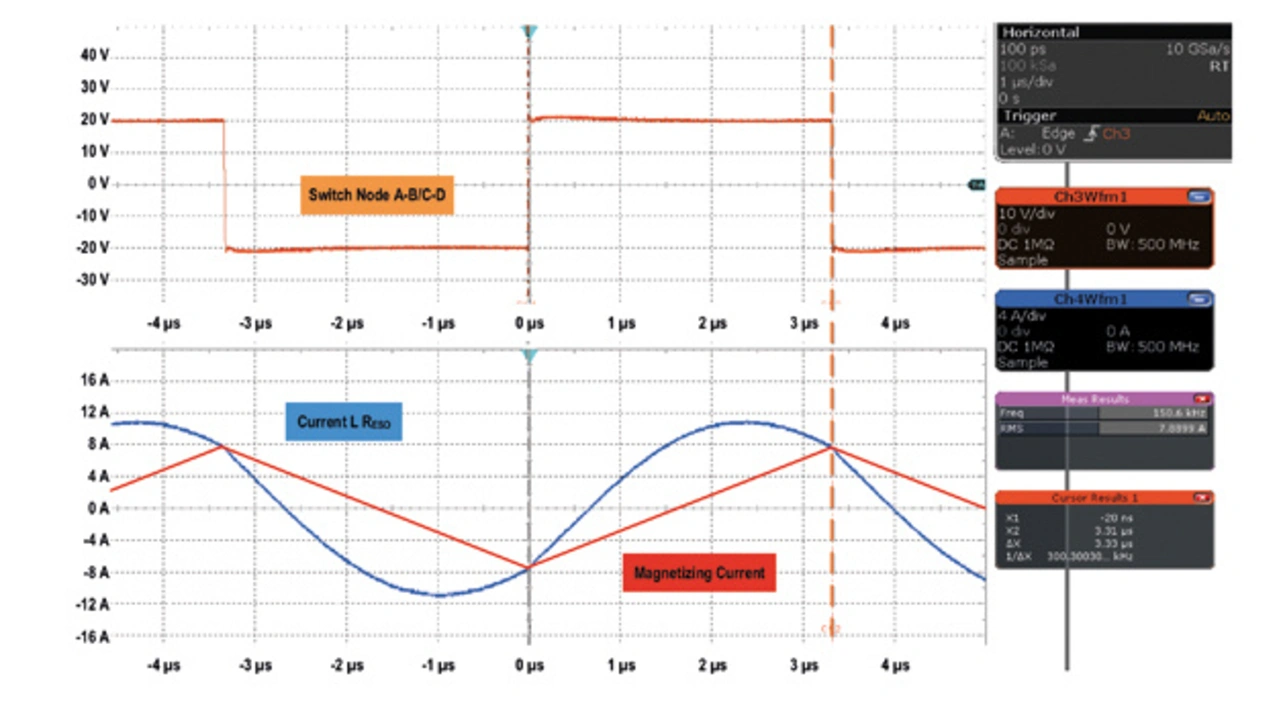

Im Bode-Diagramm auf der rechten Seite ist auf der X-Achse die Frequenz und auf der Y-Achse die Verstärkung aufgetragen. Bei der Verstärkung 1 (Vgain – Vin) laufen alle Kurven der verschiedenen Lastzustände durch einen Punkt; in unserem Beispiel geschieht das bei der Frequenz 155 kHz, was der Schaltfrequenz in dieser Schaltung entspricht. Wie bereits vorher erwähnt, liegt die Schalt- höher als die Resonanzfrequenz des Schwingkreises; der Grund dafür ist aus dem Oszillogramm in Bild 6 ersichtlich, das die Schaltfrequenz und den Resonanzstrom zeigt.

Die Messung oben zeigt eine Schaltfrequenz von etwa 150 kHz, was recht genau mit der Simulation übereinstimmt. Die Abbildung zeigt den Spannungsverlauf des Switch-Node A-B/C-D (orange Linie) und den Resonanzstrom durch den Serienschwingkreis auf der Senderseite.

Aus diesen beiden Kurven wird ersichtlich, dass während jeder Halbwelle eine vollständige Energieübertragung zwischen Sender und Empfänger stattfindet. Der Resonanzstrom erreicht den Magnetisierungsstrom bei jedem Umschalten des Switch-Node.

In diesem Arbeitspunkt arbeitet das System mit am effektivsten. Auf der Senderseite schalten die MOSFETs bei einer Drain-Source-Spannung von etwa 1 V (ZVS-Betrieb); diese Spannung hängt von den Eigenschaften der Freilaufdiode in den MOSFETs ab. Laut Datenblatt der MOSFETs liegt ein typischer Wert zwischen 0,93 und 1,2 V.

Auf der Empfängerseite arbeiten die Gleichrichterdioden oder der Synchrongleichrichter im ZCS-Betrieb. Das heißt, wenn der Strom im Resonanzkreis (Empfängerseite) auf 0 V geht beziehungsweise wenn der Resonanzstrom auf der Senderseite den Magnetisierungsstrom erreicht, kommutiert der Strom weich zwischen den beiden Brückenzweigen im Gleichrichter.

Es ist möglich, durch ein Verändern der Schaltfrequenz die Ausgangsspannung zu verändern. Wird die Schaltfrequenz verringert, wandert der Arbeitspunkt in Richtung der Resonanzfrequenz, die Ausgangsspannung steigt. Erhöht sich die Schaltfrequenz, entfernt sich der Arbeitspunkt von der Resonanzfrequenz und die Ausgangsspannung sinkt.

Datenübertragung

zwischen Sender und Empfänger

Mit dieser Schaltungsart ist es auch möglich, Daten zwischen Sender und Empfänger und auch umgekehrt zu übertragen. Möglich ist das durch Modulation des Wechselfeldes zwischen den Spulen. Dabei erfolgt die Datenübertragung seriell mit einer Taktrate von 9,6 kBaud. In unserem Beispiel erfolgt die Datenübertragung vom WPC-Empfänger zum WPC-Sender. Die Schaltung kann z.B. für eine Sensorapplikation verwendet werden. Ein am WPC-Empfänger angeschlossener Sensor wird über die WPC-Spule mit Energie versorgt und gleichzeitig werden die Sensordaten über die gleiche Spule zum WPC-Sender übertragen. Auf der Empfängerseite (Datenquelle) wird zum vorhandenen Resonanzkondensator durch einen Schalter ein zusätzlicher Kondensator geschaltet. Dieser Schalter ist mit dem Ausgang des UART des Mikrocontrollers verbunden. Durch einen AM-Demodulator und den UART-Controller werden aus dem modulierten Signal an der Sendespule die Daten wieder zurückgewonnen.

Entscheidend für einen hohen Wirkungsgrad und eine möglichst kompakte Bauform sind neben dem Schaltungsdesign vor allem die Sende- und Empfängerspulen. Würth Elektronik eiSos bietet neben einem sehr breiten Sortiment auch die Spulen mit dem höchsten Q-Faktor in der jeweiligen Bauform an. Damit lassen sich hohe Induktivitätswerte erzielen mit kleinen Bauformen für die Resonanzkondensatoren. Für die Applikation bedeutet das maximalen Wirkungsgrad.

- Energie und Daten kontaktlos übertragen

- Praktischer Einsatz der induktiv resonanten Energieübertragung

- Zusammenhang zwischen Schaltfrequenz und Resonanzfrequenz