Proprietäre Wireless-Power-Lösung

Energie und Daten kontaktlos übertragen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Praktischer Einsatz der induktiv resonanten Energieübertragung

Vorteile der induktiv resonanten Energieübertragung mit einem Vollbrücken-Resonanzwandler:

- Skalierbarkeit von kleiner Leistung bis zu sehr großer Leistung (10 W bis mehrere 10 kW)

- Der Stromverlauf im Resonanzkreis und Gleichrichter ist sinusförmig, günstiges EMV-Verhalten.

- Die MOSFETs schalten bei Spannungsnull (ZVS, Zero-Voltage–Switching), dadurch sehr hoher Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent.

- Leicht skalierbar für viele verschiedene Spannungen/Ströme

- Durch Ändern der Schaltfrequenz kann die Ausgangsspannung größer oder kleiner gegenüber der Eingangsspannung sein.

- Regelung der Ausgangsspannung ist möglich

- Datenübertragung zwischen Empfänger und Transmitter ist möglich.

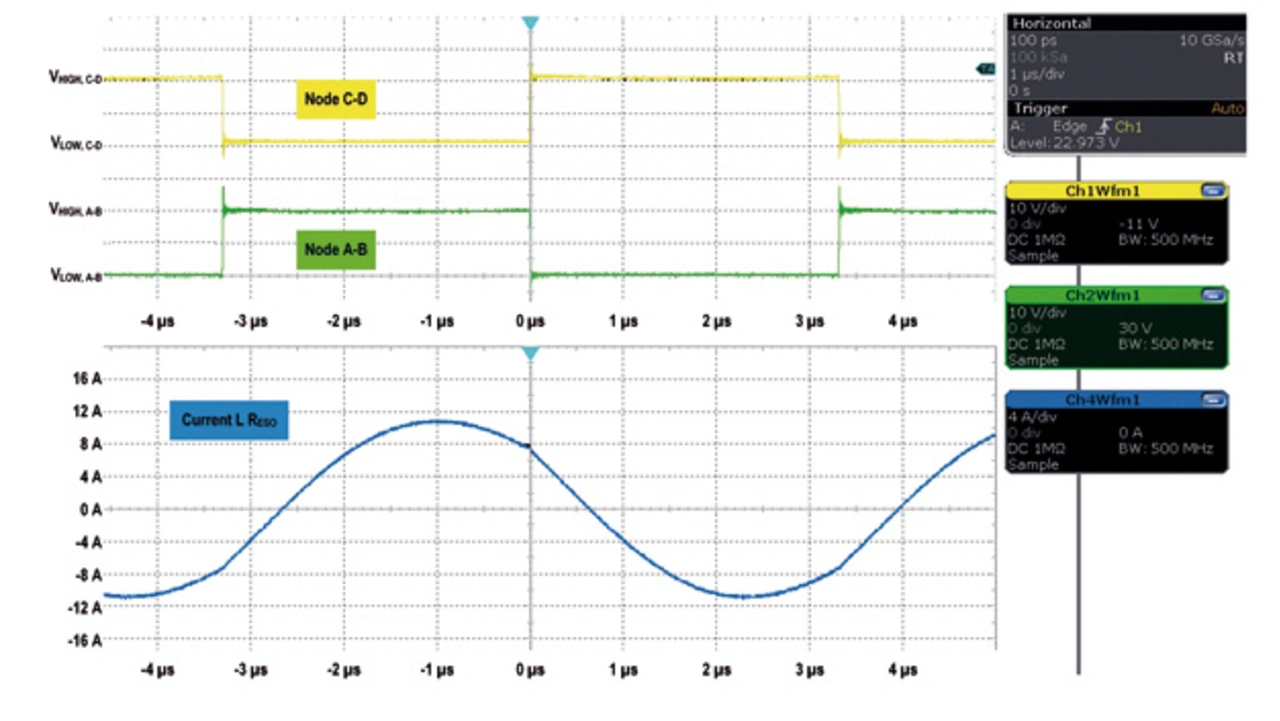

Bild 4 zeigt die Signale am Resonanzkreis. Die Signale „Node CD“ und „Node AB“ sind die Spannungsverläufe innerhalb der Vollbrücke. In der High-Phase von Node AB ist die Spannung an Node CD Low und umgekehrt.

Der Stromverlauf im Resonanzkreis ist, wie bereits erwähnt, sinusförmig und es ist eine Phasenverschiebung zwischen den Spannungssignalen und dem Stromsignal erkennbar. Sie entsteht dadurch, dass die Schaltfrequenz der Vollbrücke über der Resonanzfrequenz des Serienschwingkreises liegt. Der Arbeitspunkt befindet sich im induktiven Bereich des Serienschwingkreises, der Strom eilt dadurch der Spannung nach.

Für die Funktion ist das sehr wichtig, da nur durch diese Phasenverschiebung in den induktiven Bereich der ZVS-Betrieb möglich ist. Der Wirkungsgrad ist dann am höchsten. Im anderen Fall, wenn die Phasenverschiebung in den kapazitiven Bereich geht, das heißt der Strom eilt der Spannung voraus, arbeitet der Wandler nicht mehr im ZVS-Betrieb, sondern im ZCS-Betrieb (Zero-Current-Switching). Dieser Betrieb führt zu höheren Verlusten, da der Strom hart in die Body-Dioden der MOSFETs kommutiert. Unter ungünstigen Umständen kann das sogar zu einer Zerstörung der MOSFETs führen.

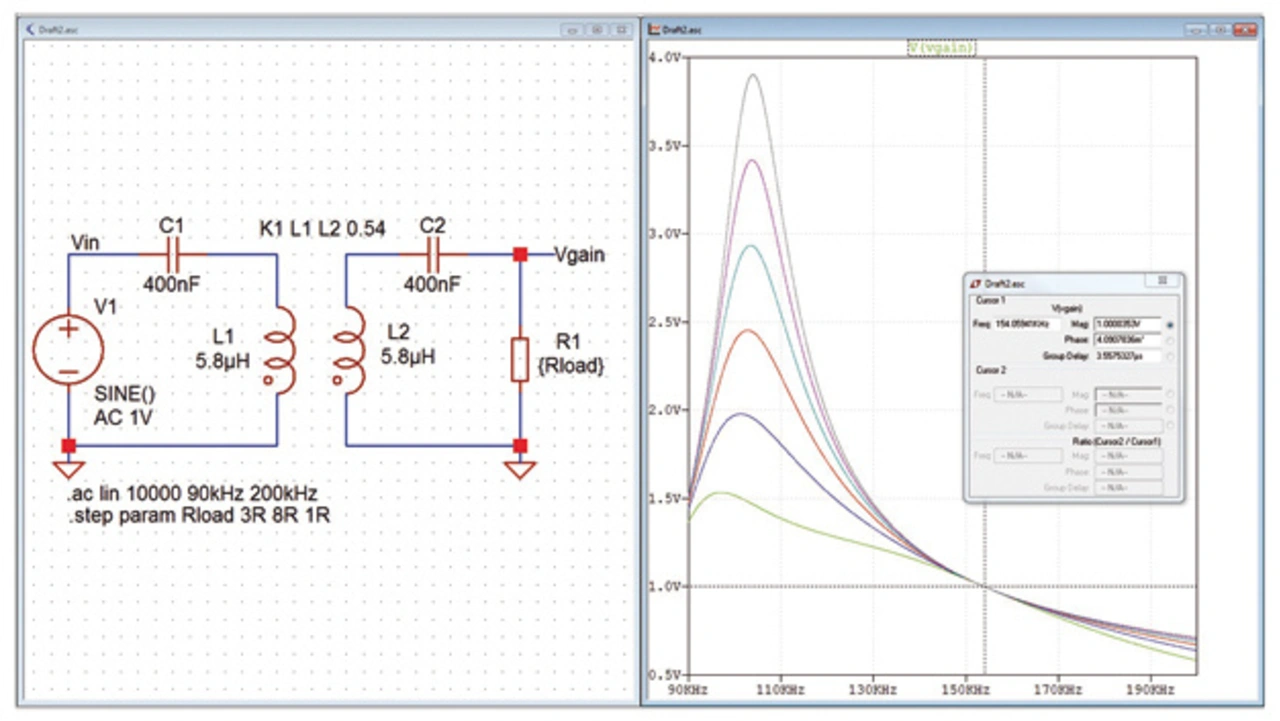

Die Simulation in Bild 5 zeigt auf der linken Seite ein vereinfachtes Modell dieser Schaltung. Es sind nur der Resonanzkreis von Sender und Empfänger dargestellt, da dies für die weitere Betrachtung ausreicht.

Die Schaltung auf der linken Seite zeigt zwei Serienschwingkreise, je einer auf der Sende- und Empfängerseite. Diese stellen die beiden Resonant-Tanks in Bild 3 dar. Auf beiden Seiten befinden sich je ein Kondensator mit 400 nF und eine WPC-Spule von Würth mit einer Induktivität von 5,8 µH. Beide Schwingkreise sind aufeinander abgestimmt.

- Energie und Daten kontaktlos übertragen

- Praktischer Einsatz der induktiv resonanten Energieübertragung

- Zusammenhang zwischen Schaltfrequenz und Resonanzfrequenz