Neues Marktsegment entwickelt sich

Stromversorgungen für das Wasserstoff-Energiesystem

Eigentlich existiert der Markt für Wasserstoff-Anwendungen, abgesehen von ersten Nischenprojekten, noch gar nicht. Doch einige Power-Spezialisten wie Mean Well und Schukat electronic haben den neuen Anwendungsbereich bereits als Wachstumsmarkt identifiziert.

Angesichts der globalen Erwärmung und extremer Wetterphänomene haben sich die Länder der Welt auf dem Pariser Klimaabkommen das Ziel gesetzt, Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Unter den Alternativen zu fossilen Brennstoffen hat die Wasserstoffenergie große Aufmerksamkeit erregt. Hauptgrund dafür ist die Energie aus »grünem« Wasserstoff, die großes Anwendungspotenzial in den Bereichen erneuerbare Energien, Industrie und Verkehr bietet. Daher wird die Wasserstoffenergie als ein wichtiger Baustein für Energiefragen angesehen.

Verschiedene Wasserstoffarten

Wasserstoffatome sind in gängigen Verbindungen wie Wasser, Methan und Ethanol enthalten. Derzeit gibt es zwei Technologien zur Wasserstofferzeugung: Elektrolyse und Dampfreformierung. Je nach Art der Wasserstoffherstellung und den dabei erzeugten Kohlenstoffemissionen kann Wasserstoff in grauen, blauen und grünen Wasserstoff eingeteilt werden. Grauer Wasserstoff entsteht durch die momentan am weitesten verbreitete Art der Wasserstofferzeugung. Die Rohstoffe für die Wasserstofferzeugung sind dabei fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Die Kosten für die Umwandlung von Wasserstoff durch den chemischen Prozess der Dampfreformierung sind relativ gering. Allerdings entstehen bei dieser Methode große Mengen an Kohlendioxidemissionen.

Ähnlich wie bei grauem Wasserstoff werden auch bei blauem Wasserstoff fossile Brennstoffe zur Wasserstofferzeugung eingesetzt. Hier kommen Verfahren zur Abscheidung und Speicherung des erzeugten Kohlendioxids zum Einsatz, wodurch der Kohlendioxidausstoß verringert werden kann. Grüner Wasserstoff hingegen nutzt erneuerbare Energie zur Elektrolyse von Wasser, wobei der Wasserstoff fast ohne Kohlenstoffemissionen erzeugt wird. Daher ist dies die umweltfreundlichste Art, Wasserstoff zu erzeugen.

Wasserstoff-Elektrolyse und die Brennstoffzelle

Unterteilbar ist das Gebiet der Wasserstoffenergie in Elektrolyse-Wasserstoffproduktion und Brennstoffzellenanwendungen. Zu den üblicherweise verwendeten Elektrolyse-Wasserstoffproduktionstechnologien gehören folgende Verfahren:

Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyse, PEM-EL. Sie verwendet eine feste saure Polymermembran als Elektrolyt. Wasser wird an der Anode elektrolysiert in Wasserstoff-Ionen und Sauerstoff und setzt Elektronen frei. Dabei wandern die Wasserstoff-Ionen durch die Protonenaustauschmembran zur Kathode und verbinden sich mit den vom externen Stromkreis geleiteten Elektronen zu Wasserstoffgas. Eine Technologie, die aufgrund der hohen Stromdichteeigenschaften den Vorteil einer hohen Elektrolyse-Effizienz hat. Bei der PEM-Elektrolyse liegt der Zellspannungsbereich zwischen 1,8 und 2,5 V.

Alkalische Elektrolyse, A-EL. Hier kommt Kaliumhydroxid als Elektrolyt zum Einsatz. Hydroxid-Ionen wandern durch die poröse leitfähige Membran zur Anode, wo sie eine Oxidationsreaktion durchlaufen, bei der Elektronen freigesetzt werden, um Sauerstoff zu erzeugen. Die Elektrolyse zerlegt Wasser in Wasserstoff-Ionen und Hydroxid-Ionen und nimmt Elektronen auf, um Wasserstoff freizusetzen. Derzeit wird sie hauptsächlich in großen elektrolytischen Wasserstoffproduktionssystemen eingesetzt. Bei der AEL-Elektrolyse liegt der Zellspannungsbereich zwischen 1,4 und 3,0 V.

Anionenaustauschmembran, AEM-EL. Diese Technologie verbindet die niedrigen Kosten der A-EL mit der Einfachheit und Effizienz der PEM. Durch die Verwendung von edelmetallfreien Katalysatoren und titanfreien Komponenten funktioniert sie bei Druckunterschieden wie die PEM. Die AEM hat eine niedrige Leitfähigkeit, eine langsame katalytische Kinetik und eine schlechte Elektrodenstruktur, die die Leistung der AEM beeinflusst. Im Fall der AEM-Elektrolyse liegt der Zellenspannungsbereich zwischen 1,4 und 2,0 V.

Festoxid-Elektrolyse, HT-EL. Als Elektrolyt werden sauerstoffionenleitende keramische Materialien verwendet. Wasser tritt als Dampf in die Elektrolyse ein und wird an der Kathode in Wasserstoff- und Sauerstoff-Ionen umgewandelt. Dabei nehmen die Wasserstoff-Ionen Elektronen auf, die durch den externen Stromkreis geleitet werden, um Wasserstoff zu erzeugen. Dieses Elektrolyseverfahren arbeitet in einer Umgebung mit hohen Temperaturen (700 bis 1000 °C). Der Zellspannungsbereich liegt zwischen 1,0 und 1,5 V.

In einem Elektrolyseur werden die einzelnen Zellen in einen Zellstapel (Stack) zusammengefasst. Derzeit werden elektrolytische Stack-Module meist kundenspezifisch angepasst und für hohe Leistungen entwickelt. Zum Beispiel beträgt die Zellspannung 2 V, und 48 Zellen sind zu einem 96-V-Stack in Reihe geschaltet – für die Elektrolyse ist also eine 96-V-DC-Stromversorgung erforderlich. Je größer der Stapel ist, desto mehr Spannung wird benötigt. Eine größere Anzahl von parallelgeschalteten Stapeln und eine größere Oberfläche haben einen höheren Strombedarf für die Elektrolyse von Wasserstoff zur Folge.

Transportiert wird der durch die Elektrolyse erzeugte Wasserstoff entweder über Wasserstoffspeicher oder über Pipelines zu den verschiedenen Anwendungsorten. Aktuell sind Brennstoffzellen die am weitesten verbreitete Anwendung. Ein Brennstoffzellenstapel besteht aus mehreren Platten und Membranen. Nach der Zufuhr von Wasserstoff und Sauerstoff in die Brennstoffzelle wird die chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt und kann genutzt werden. Typischerweise erzeugt eine Brennstoffzelle eine Spannung von etwa 1 V. Durch das Stapeln dieser Zellen lässt sich eine höhere nutzbare Spannung erzeugen. Derzeit werden Brennstoffzellen-Stacks im allgemeinen für verschiedene Anwendungen angepasst. Zu den Brennstoffzellentypen gehören die Phosphorsäure-Brennstoffzelle (PAFC), die Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle (MCFC), die alkalische Brennstoffzelle (AFC) und die Protonenaustauschmembran-Zelle (PEM).

Bild 1 zeigt die Polarisationskurve der Brennstoffzelle. Bei ansteigendem Strom stellt der erste Spannungsabfall einen Verlust der Zellaktivierung dar. Teil 2 zeigt den durch den Innenwiderstand verursachten Spannungsabfall. Teil 3 verdeutlicht den Spannungsabfall aufgrund von Gaszufuhr oder Konzentrationsverlust. Die Tabelle zeigt einen Vergleich der Spezifikationen von Brennstoffzellenstapeln verschiedener Hersteller. Charakteristisch für einen Brennstoffzellenstapel ist, dass die Spannung mit steigendem Betriebsstrom abnimmt. Mehr Stacks in einem Brennstoffzellenstapel bedeuten eine höhere Leistung der Brennstoffzelle.

Anforderungen an Wasserstoff-Energiesysteme und -Stromversorgungen

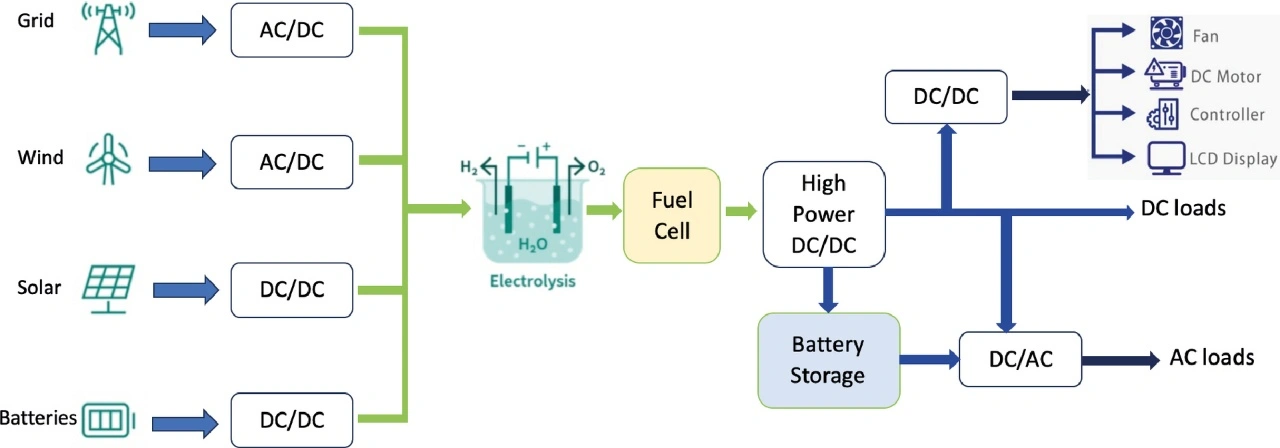

Bild 2 zeigt die Anforderungen an Wasserstoff-Energiesysteme und -Energieversorgungen, die sich in zwei Anwendungen unterteilen lassen: Elektrolyse-Stromversorgungen und Brennstoffzellen-Stromversorgungen. Elektrolyse-Stromversorgungen zur Wandlung elektrischer Energie in Wasserstoff sind beispielsweise netzgekoppelte AC/DC-Wandler, Windturbinen-AC/DC-Wandler, Solar-DC/DC-Wandler und Batterie-DC/DC-Wandler.

Nachdem eine Brennstoffzelle Strom erzeugt hat, kann dieser über einen DC/DC-Wandler oder einen DC/AC-Wandler an den Verbraucher übertragen werden. Bei der Auswahl von Elektrolyse-Netzteilen werden Konstantstrom- und programmierbare Stromregelfunktionen benötigt. Für die Auswahl von Stromversorgungen für Brennstoffzellen sind ein breiter Eingangsspannungsbereich und eine hohe Nennleistung der Stromversorgung notwendig. Darüber hinaus sollte der Benutzer beachten, dass die Spannung des Brennstoffzellenstapels mit der Nutzungsdauer und Alterung abnimmt.

Zu den Besonderheiten der High-Power-Stromversorgungen von Mean Well zählt, dass die jeweiligen Serien über mehrere Gleichspannungsmodelle zwischen 24 und 380 V verfügen, um den Marktanwendungen gerecht zu werden. Über Kommunikationsschnittstellen für CAN-Bus oder PM-Bus oder analog über eine externe Spannung können die Benutzer programmierbare Ausgangsspannungen (PV) und programmierbare Ausgangsströme (PC) für die Stromversorgungen realisieren. Unterteilen lässt sich die Auswahl an Stromversorgungen für die elektrolytische Wasserstofferzeugung in modulare Stromversorgungen (Bild 3) und zentralisierte Systemstromversorgungen.

So lässt sich beispielsweise bei den 3000-Watt-AC/DC-Netzteilen von Mean Well der Serien DPU-3200 und PHP-3500 ein Netzteil verwenden, um mit einem einzelnen Elektrolyttank zu einem Modul verbunden zu werden. Modulare Stromversorgungen bieten eine größere Flexibilität, sodass Benutzer je nach Systemleistung oder Konfigurationsanforderungen die Wahl zwischen mehreren unabhängigen Modulen oder mehreren parallelen Modulen für die Hochleistungs-Elektrolyse haben.

Zentralisierte Systemstromversorgungen für die Wasserstoff-Elektrolyse können, am Beispiel der Baureihen NCP-3200 und SHP-30K (Bild 4) erläutert, folgendermaßen aufgebaut sein:

- Einphasiger AC-Eingang – Serie NCP-3200 + DHP-1UT-B(HV) Rack-Chassis + Controllereinheit CMU2 + 19-Zoll-Schrank

- Dreiphasiger AC-Eingang – Serie SHP-30K + Controllereinheit CMU2 + 19-Zoll-Schrank

In den hier genannten Mean-Well-Konfigurationsbeispielen liefern die Geräte bis zu 300 kW Systemleistung und ermöglichen die Konfiguration nach Kundenanforderung.

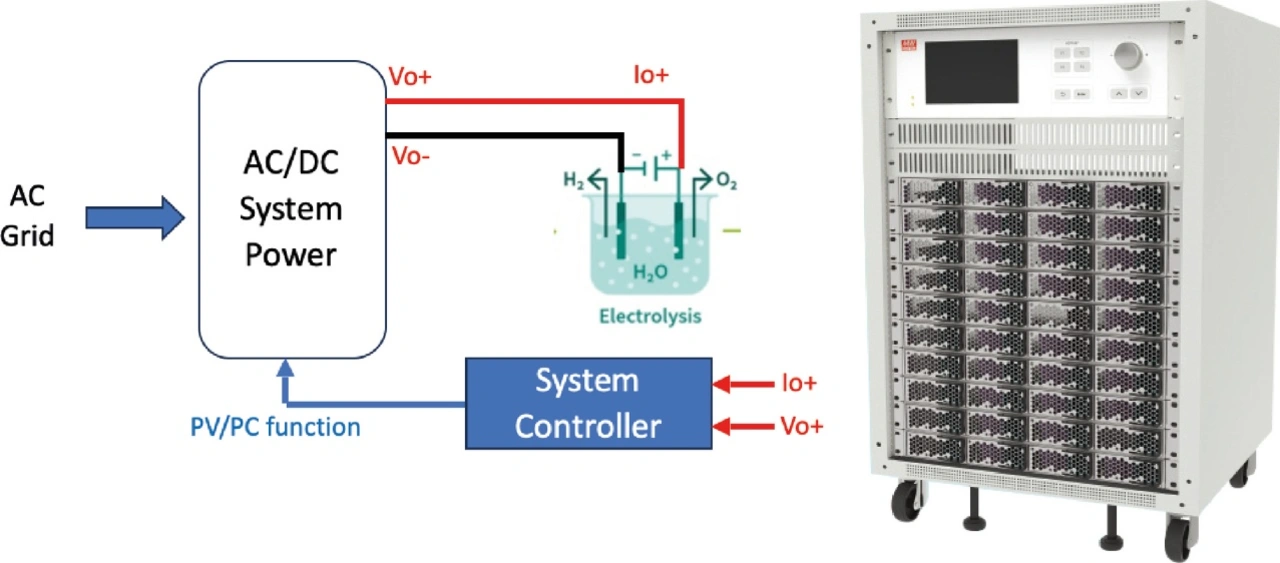

Bild 3 zeigt den Aufbau für die Steuerung von zentralisierten Wasserstoff-Elektrolyse-Stromversorgungen mit Mean-Well-Produkten im 19-Zoll-Rack inklusive dem CMU-2, einer smarten Monitor-/Steuereinheit zur digitalen Steuerung von Systemstromversorgungen.

Während des anfänglichen Elektrolyseprozesses wird der Ausgangsstrom der Systemstromversorgung entsprechend der internen Impedanz und der Gasreaktion des Elektrolysebehälters angepasst. Im Lauf der Zeit ändert sich der Ausgangsstrom der Stromversorgung von einem niedrigen zu einem hohen Strom, um die Elektrolyse durchzuführen.

Nun besteht der Vorteil der Mean-Well-Stromversorgungen darin, dass der programmierbare Ausgangsstrom (PC) einen weiten Bereich von 20 bis 100 Prozent des Nennstroms abdeckt.

Daher kann die Systemsteuerung die Stromversorgung so steuern, dass die Elektrolyse mit einem niedrigeren Stromniveau durchführbar ist. Während des Elektrolyseprozesses detektiert der Systemcontroller zu jedem Zeitpunkt im Regelkreis die Parameter des Gases und der Stromversorgung, um den Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung kontinuierlich so anzupassen, dass eine optimale Elektrolyseeffizienz erreicht wird.

Brennstoffzellen-Stromversorgung

Brennstoffzellen-Stapel haben einen weiten Spannungsbereich, der zwischen den Designs verschiedener Hersteller variiert. Daher bietet Mean Well neben den hochleistungsfähigen Industrie-DC/DC-Wandlern wie Beispielsweise der DDRH-Serie auch Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich bis 1500 V an. So lässt sich die von der Brennstoffzelle erzeugte Energie durch den Hochspannungswandler der DDRH-Serie in Standard-Industriespannungen von 12 bis 48 V umwandeln und an verschiedene Verbraucher wie Lüfter, Gleichstrommotoren, Steuerungen und LCD-Monitoranwendungen liefern.

Neben der Wandlung und Führung der Energie über DC/DC-Wandler direkt an einen Verbraucher werden Brennstoffzellensysteme normalerweise auch mit einem weiteren leistungsstarken DC/DC-Wandler ausgestattet, um die Energie der Brennstoffzelle in einem DC-Backup-Batteriespeichersystem für andere Lasten zu speichern. Aktuell befindet sich bei Mean Well die neue NTN-5K-Serie in der Entwicklung, ein DC/AC-Hochleistungswechselrichter und Ladegerät, das noch einmal die Vorteile dieses 2-in-1-Designs unterstreicht. So ist er weite DC-Eingangsspannungsbereich des DC/AC-Wechselrichters für Brennstoffzellenanwendungen geeignet. Der Wechselrichter wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um und kann einphasigen Wechselstrom oder 3-Phasen-Wechselstrom mit 220 kW durch Serienparallelschaltung auf der DC-Eingangsseite und Parallelschaltung auf der AC-Ausgangsseite unterstützen.

Support für die Kunden

Mean Wells High-Power-Stromversorgungen bieten bis zu 15 kW Leistung als Stand-alone-Variante. Im Systemverbund sind Leistungen von 300 kW und darüber hinaus möglich. Neben den hier beschriebenen Wasserstoff-Energiesystemen stellen die Mean-Well-Stromversorgungen auch für viele andere Hochleistungsanwendungen geeignete Modelle. Ein breites Portfolio an hochwertigen und langlebigen Stand-alone-High-Power-Stromversorgungen ab Lager erhalten Kunden bei Schukat.