IGBT- und MOSFET-Module

Mit dem digitalen Zwilling Bonddrähte langlebiger machen

Eine der Schwachstellen in IGBT- oder MOSFET-Modulen sind die Bonddrähte. Temperatur- und Lastzyklen zerren an diesen elektrischen Verbindungen, sodass die Module ausfallen. Das Projekt »WireLife« der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg will Bonddrähte mithilfe eines digitalen Zwillings langlebiger machen.

Sie sind maximal einen halben Millimeter dünn und nur so lang wie ein Fingernagel, aber dennoch funktioniert kaum ein elektrisches Gerät ohne sie. Bonddrähte werden dort eingesetzt, wo elektrische Signale übertragen oder elektrische Leistung transportiert werden muss.

Wird eine besonders viel Leistung benötigt – etwa in Elektroautos sowie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen –, kommen unter anderem Bonddrähte aus hochreinem Aluminium zum Einsatz. Ein langfristiger Betrieb dieser Drähte, insbesondere unter wechselnden Temperaturen, kann sie jedoch beschädigen oder zerstören. Ganze Module fallen aus und müssen ersetzt werden.

Projekt WireLife

Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) arbeitet nun an Computermodellen (einem digitalen Zwilling), um in Zukunft die Leistungsfähigkeit der Aluminiumdrähte berechnen zu können. Außerdem wollen die Forschenden zur Entwicklung möglichst langlebiger Aluminium-Bonddrähte beitragen.

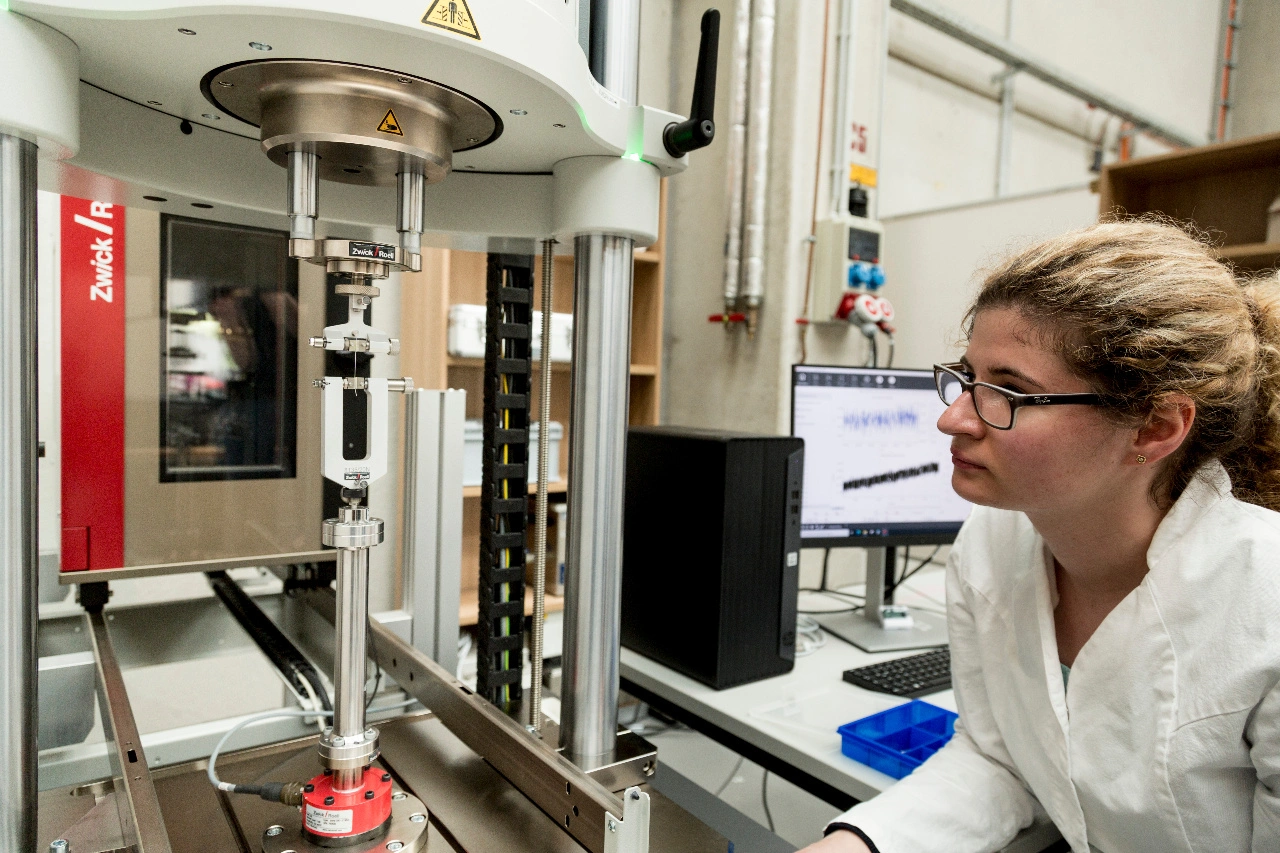

Im Projekt WireLife verfolgt das Team unter Leitung des Materialwissenschaftlers Professor Christian Dresbach den Ansatz, den gesamten Herstellungsprozess vom Guss des Metalls bis hin zum fertiggezogenen Draht zu analysieren. In jedem Stadium führen sie dazu Zug- und Druckversuche unter verschiedenen Temperatureinflüssen durch und untersuchen die Mikrostruktur des Materials. Im Anschluss nutzt der industrielle Kooperationspartner Heraeus den Draht, um zwei Komponenten innerhalb eines Moduls mit Ultraschall-Bonden zu verbinden. Der Grad der Biegung hat einen Einfluss auf seine Haltbarkeit.

Das fertige Modul setzen die Forschenden wiederum einer elektrischen Dauerbelastung und damit auch unterschiedlichen Temperaturbedingungen aus. In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner möchte das Team den Herstellungsprozess dadurch optimieren. »Eines unserer Ziele ist es, möglichst langlebige Drähte herstellen zu können. Gleichzeitig soll die Produktion in Zukunft effizienter und kostengünstiger werden«, so Christian Dresbach.

Grenzen der experimentellen Forschung

Neben den Tests im Labor simulieren die Forschenden alle Analysen auch digital und fertigen verschiedene Computermodelle an. »Experimentelle Forschung ist zeit- und kostenintensiv. Durch den Vergleich der Ergebnisse aus dem Labor und der Simulation erhoffen wir uns, in Zukunft bessere Vorhersagen über die Lebensdauer der Drähte im Einsatz treffen zu können«, sagt Professorin Corinna Thomser, die verantwortlich für den Aufbau der Simulationsmodelle ist.

WireLife ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt von Professor Christian Dresbach, Professor Marco Jung und Professorin Corinna Thomser vom Institut für Technik, Ressourcenschonung und Energieeffizienz (TREE) der H-BRS sowie Professor Peter Kaul vom Institut für Sicherheitsforschung (ISF).