Elektromobilität

Herausforderung Schnellladung

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Aufbau der Ladestation

Der DC-Steller arbeitet im vorgesehenen Aufbau nur als galvanische Trennstelle. Dies erleichtert den resonanten Betrieb in H-Brücken-Konfiguration, bedingt aber die Zuführung einer geregelten, einstellbaren Gleichspannung.

Jobangebote+ passend zum Thema

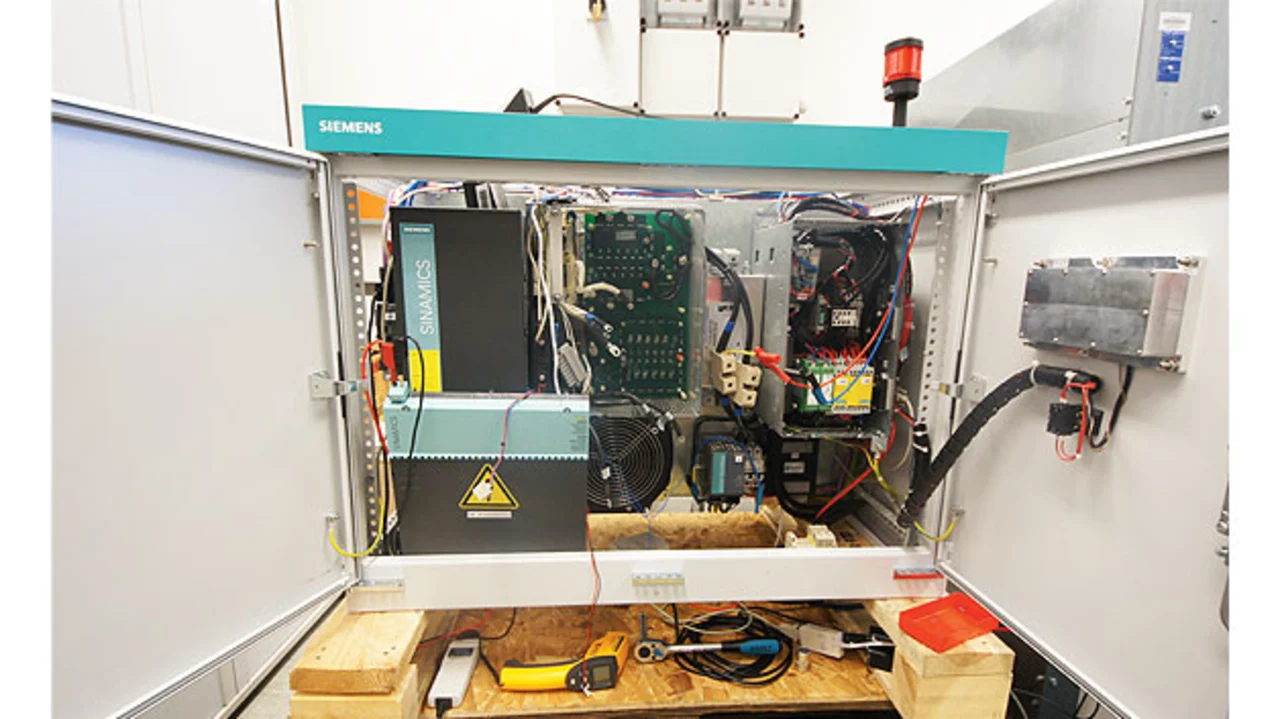

Damit ist eine Entscheidung zugunsten einer Konfiguration mit individuell zugeführter Gleichspannung gefallen. Eine Speisung unterschiedlicher Batteriesysteme unter Verwendung dieses Ansatzes wäre mit einer zentral bereitgestellten DC-Versorgung nicht umsetzbar. Im Laboraufbau kommt zur Erzeugung dieser Gleichspannung eine vorhandene Hardware zum Einsatz, die die Evaluierung des geplanten Aufbaus beschleunigt. Die vollständig montierte Hardware besteht aus diesem Front End, dem DC/DC-Steller mit zugehörigem Transformator und den notwendigen netz- und ausgangsseitigen Filterelementen. Der komplette Aufbau ist in Bild 4 dargestellt.

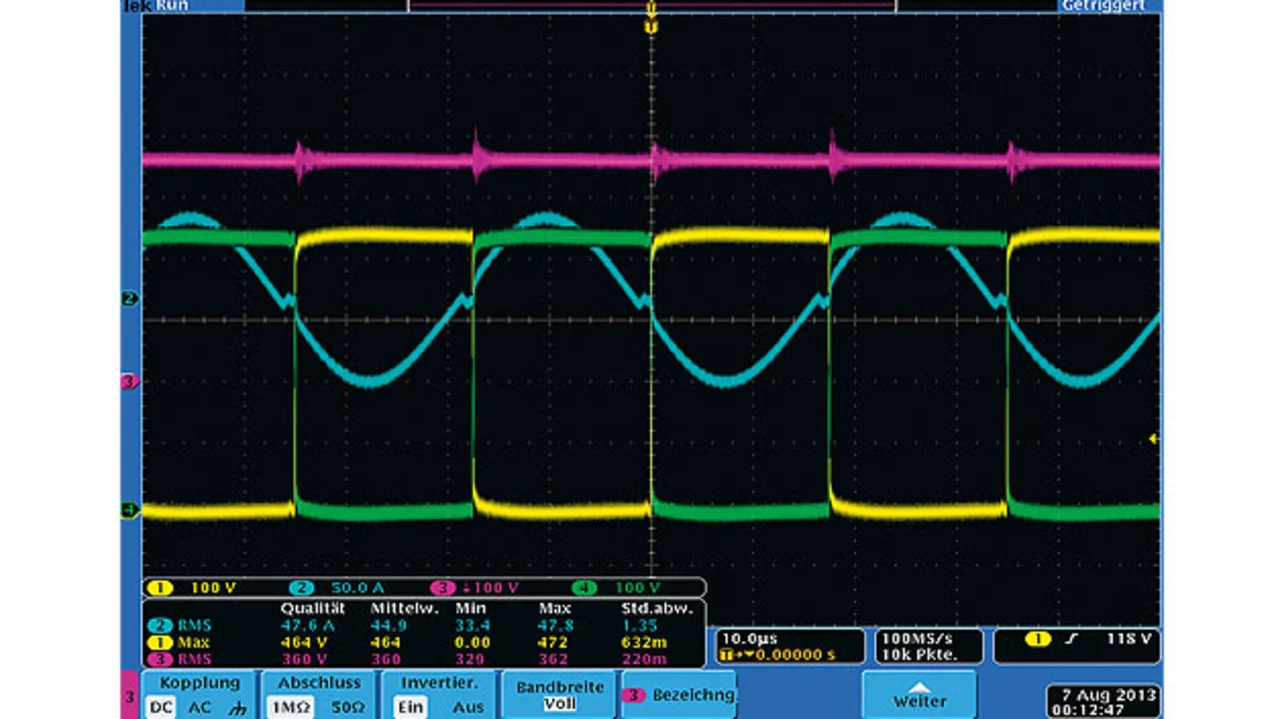

Erste Messungen an der Station zeigen den Erfolg beim entlasteten Schalten; Bild 5 ist eine Aufnahme der Verläufe der Gate-Signale der H-Brücke und des Stromes im Trenn-Transformator. Die Messung verdeutlicht, dass noch weitere Optimierung bei der Abstimmung der Resonanzfrequenz und der Stromnulldurchgänge möglich ist. Sie stellt aber auch den Erfolg bei der Verringerung der Schaltverluste dar, da nur bei sehr kleinem Strom Schalthandlungen stattfinden. Der im Labor ermittelte Wirkungsgrad der Trennstrecke erreicht mit über 97 % den erwarteten Wert.

Zu Beginn des Projektes war zunächst ein Steller vorgesehen, der sowohl die galvanische Trennung als auch die Regelung der Ausgangsspannung übernimmt. Es wurde jedoch deutlich, dass mit diesem Ansatz sowohl der Zeitrahmen gesprengt als auch das ehrgeizige Ziel bezüglich des Wirkungsgrades nicht erreicht würde. Aufgrund dieser Tatsache fiel die Entscheidung, einen resonant arbeitenden Steller mit einstellbarer Eingangsspannung aufzubauen und die Regelung der Ausgangsspannung primärseitig zu übernehmen. Der Ansatz zeigt die Vorteile der resonanten Schaltung für die Trennstelle, muss aber wegen der zusätzlichen Verluste im Front End der Einrichtung kritisch betrachtet werden. Es sind weitere Topologien in der Betrachtung, die diesen Nachteil eventuell kompensieren können, deren Ausarbeitung aber nicht mehr Teil des Projektes „Internet of Energy for Electric Mobility“ sind.

Die Ladestation als Schlüsselkomponente im Smart Grid

Neben der leistungselektronischen Seite sind sowohl eine Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation als auch eine Kommunikation zwischen der Ladestation und einer ggf. übergeordneten Kontrollinstanz, dem sogenannten Back End, zu realisieren. Ist die Ladestation in ein Gebäude integriert, kann ein Gebäudeautomationssystem die Funktion der übergeordneten Kontrollinstanz ganz oder teilweise übernehmen.

Für die Integration des Elektrofahrzeugs in das Smart Grid ist es wünschenswert, dass diese Fahrzeuge möglichst immer dann mit dem Netz verbunden sind, wenn sie sich nicht im aktiven Einsatz befinden. Erst hierdurch ist eine größtmögliche Abdeckung in einem V2G-Netz sichergestellt. Der Knotenpunkt Ladestation hält damit in einer weniger leistungsstarken Variante Einzug in das Smart Home, wie es in Bild 6 schematisch dargestellt ist.

Das Smart Grid wird hierdurch zu einem sogenannten System of Systems, in dem das private Haus eines der kleineren Subsysteme darstellt. Wegen der mit der Ladestation verbundenen V2G-Funktion kann ein Elektrofahrzeug zur Stabilisierung des lokalen Netzes beitragen und Fluktuationen bei der Nutzung regenerativer Energien reduzieren. Durch dynamische Tarife lassen sich Lastkurven ausregeln und Lastspitzen vermeiden sowie die Kosten für die bezogene Energie minimieren.

Reisen mit Schnellladung

Eine Fahrzeugreichweite von 150 km pro Ladung ist zwar für den täglichen Gebrauch hinreichend, Fahrten von mehreren hundert Kilometern Länge sind trotz Schnellladung jedoch noch mit hohem Zeitaufwand verbunden. Um den Zeitaufwand zu verringern, ist eine höhere Reichweite erforderlich. Plant man etwa für ein E-Fahrzeug mit einer gesicherten Reichweite von 300 km pro Ladung eine Fahrt von München nach Hamburg (Bild 7), könnte man mit je einer halben Stunde Aufenthalt in Würzburg nach 277 km und Paderborn nach weiteren 290 km die Strecke von 855 km in etwa 9 Stunden zurücklegen. Bei nur 150 km Reichweite pro Ladung sind dagegen mindestens fünf Stopps erforderlich, was die Reisedauer auf 11 Stunden verlängert.

Mit den aktuell verfügbaren Fahrzeugen mit einer Reichweite von bis zu 150 km pro Ladung kann daher durch Nutzung von Schnellladestationen die Reichweitenangst vieler Nutzer sicher gemindert werden, echte Langstreckenfahrten bleiben aber auch mit dieser Technologie dem Premiumsegment der Fahrzeuge vorbehalten, die bereits ohne diese Technologie deutlich weitere Strecken pro Ladung zurücklegen können.

Literatur

[1] Internetquelle BMW USA: http://electronaut.bmwactivatethefuture.com/login

[2] Schulz, M. und Schwarzer, U.: IGBT Module with integrated Current Measurement Unit using Sigma-Delta Conversion for direct Digital Motor Control, PCIM 2010, Nürnberg

Der Autor

| Dr.-Ing. Martin Schulz |

|---|

| arbeitet als Applikationsingenieur bei der Infineon Technologies AG. Dem Unternehmen gehört er seit über neun Jahren in unterschiedlichen Funktionen an. Zuvor war er am Institut für Leistungselektronik und elektrische Antriebe der Universität Siegen als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und erwarb dort den Doktortitel. |

- Herausforderung Schnellladung

- Erster Prototyp

- Aufbau der Ladestation