Elektromobilität

Herausforderung Schnellladung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

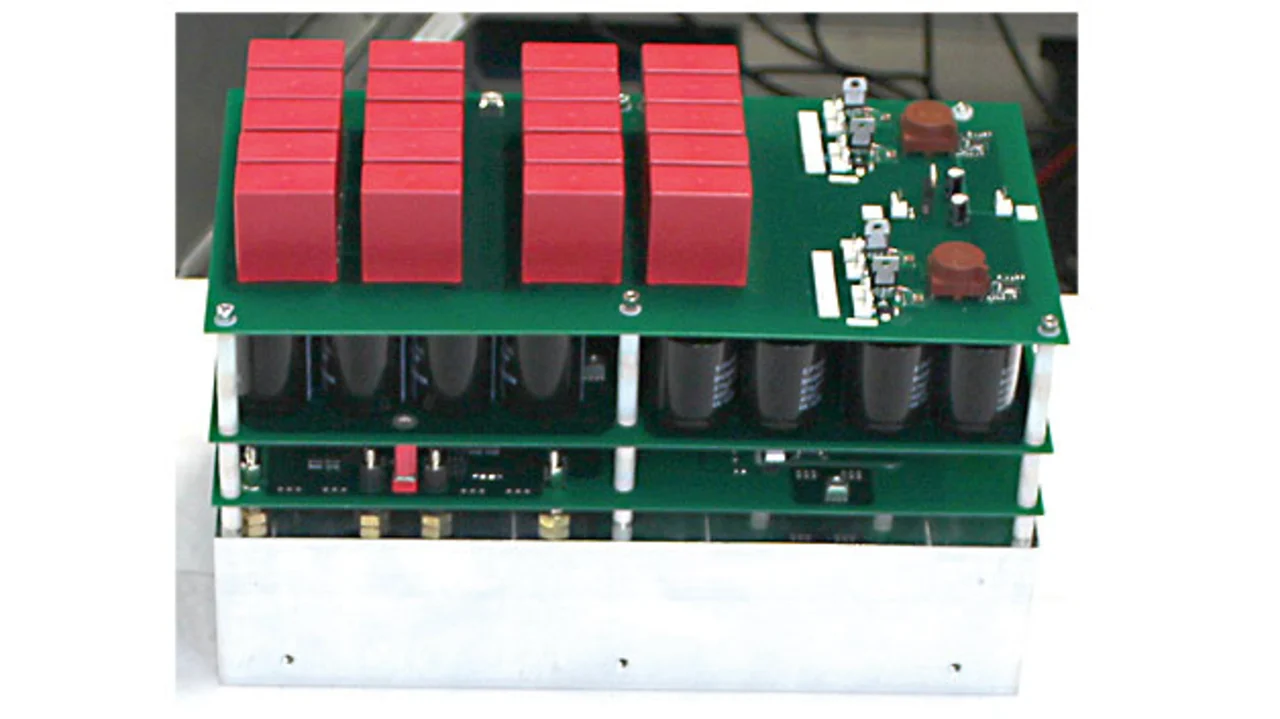

Erster Prototyp

Für den ersten Prototyp ist eine Vehicle-to-Grid- (V2G) Funktion nicht erforderlich, daher besteht der sekundärseitige Teil der Leistungselektronik nur aus einem statischen Gleichrichter. In Vorbereitung der Funktion finden Leistungshalbleitermodule vom Typ FF300R12MS4 Verwendung, deren IGBTs zunächst deaktiviert sind. Der Leistungsteil des Stellers besteht aus

- Kühlkörper

- vier Halbbrückenmodulen mit Treibern

- Spannungsversorgungseinheit

- DC-Zwischenkreise der Ein- und Ausgangsseite

- Strommessung auf Basis von Shunts und Σ/Δ-Wandlung

- Kondensatoren des Resonanzkreises

Um den Aufbau kompakt zu halten, sind die einzelnen Baugruppen als Stack angeordnet; der Leistungsteil ist in Bild 2 dargestellt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die vertikale Integration des Aufbaus führt auf die höchste Packungsdichte und damit zum besten Verhältnis von Bauraum und Ausgangsleistung, wenngleich eine Minimierung des Platzbedarfes für den Prototyp zwar wünschenswert, jedoch nicht oberstes Gebot ist. Die Spezifikation des Leistungsteils im Überblick:

- Ausgangsspannung: 200–450 V

- Ausgangsnennspannung: 400 V

- Ausgangsleistung: 50 kW Max.

- Ausgangsstrom: 125 A

- Schaltfrequenz: 32 kHz

Eine Besonderheit des Aufbaus stellt die Strommessung dar, die nicht über Hall-Wandler, sondern über Shunts verfügt. Die Auslesung dieser auf hohem Potenzial liegenden Sensoren geschieht über galvanisch trennende Analog-Digital-Wandler auf Basis des Σ/Δ-Prinzips.

Die Dimensionierung der Shunts berücksichtigt zwei maßgebliche Randbedingungen:

- Verlustleistung der Shunts und Positionierung auf dem Kühlkörper zur Entwärmung

- Anpassung der Messgröße an die zu verwendenden A/D-Wandler

Bei einem maximalen, geregelten Ausgangsstrom von 125 Arms darf die Spannung am Shunt 100–150 mV nicht überschreiten. Die resonante Topologie führt sinusförmige Ströme, so dass ein Scheitelwert von 177 A zu berücksichtigen ist. Damit liegt der Maximalwert für den Shunt bei 565 µΩ, was auf eine maximal abzuführende Verlustleistung von ca. 9 W führt. Da der Strom für die Regelung eine zentrale Bedeutung hat, ist ein Shunt notwendig, dessen Wert eng toleriert ist und sich über die zu erwartenden Temperaturschwankungen hinweg nicht verändert.

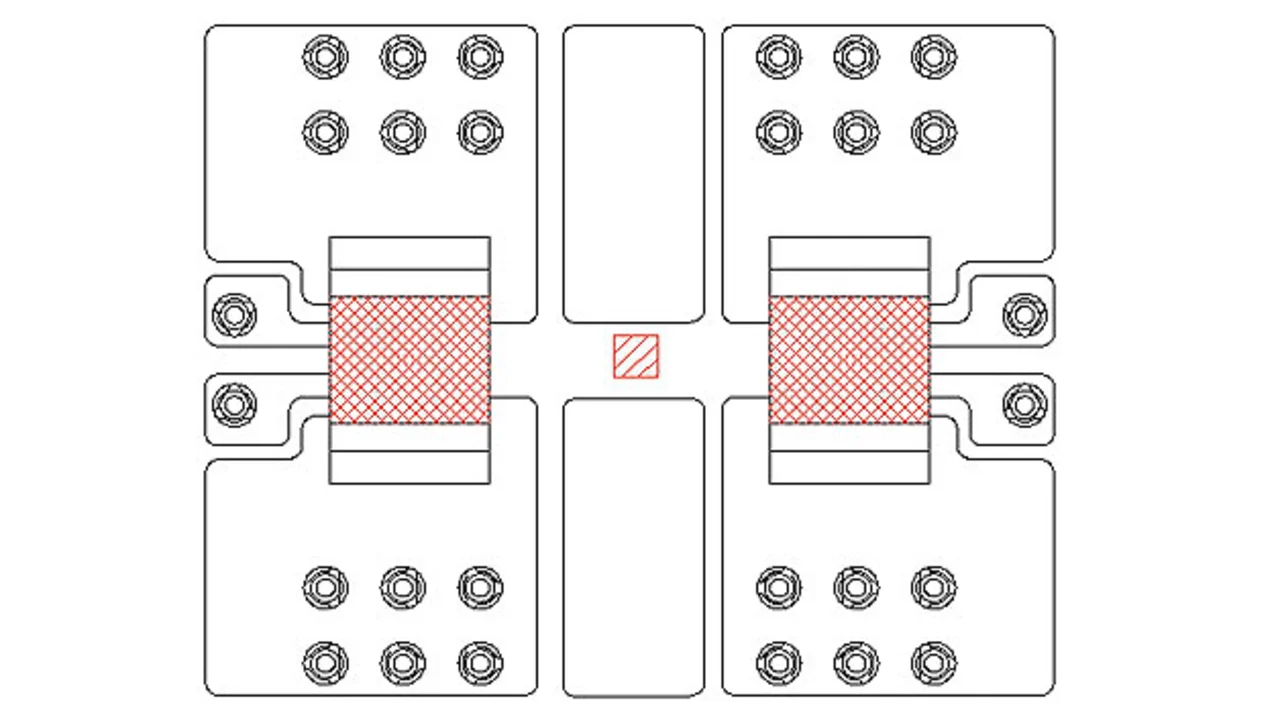

Für den Prototyp sind die aus den MIPAQ-Modulen bekannten Shunts in Verwendung [2]. Da sich deren Montage auf einem PCB wegen der Verlustleistung nicht anbietet, entstanden für das Projekt Shunt-Module auf Basis von Infineons Easy1B-Typen. Bild 3 zeigt das Layout der Modulkeramik.

Die Shunts im Modul haben einen ohmschen Wert von 500 µΩ bei einer Toleranz von 1 %. Sie sind gegenüber Hall-Sensoren offset- und hysteresefrei und weisen über einen Temperaturbereich von –50 bis +200 °C eine Abweichung vom Nennwert von weniger als ±0,3 % auf.

In einem weiteren Schritt wäre die Integration dieser Messsensorik in die Leistungshalbleitermodule möglich. Dies ist eine Option, die Hall-Sensoren wegen des begrenzten Temperaturbereiches nicht eröffnen.

- Herausforderung Schnellladung

- Erster Prototyp

- Aufbau der Ladestation