Embedded Computing

Nachhaltig designen mit CoMs

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Second Hand Computer-on-Modules

Selbstverständlich können ebenso industrielle Endanbieter von dem modularen Ansatz profitieren. Schließlich können sie bei modularen Designs selbst dann noch Updates erhalten, wenn der bislang eingesetzte Prozessor längst obsolet wurde. Es gibt sogar Retrofit-Anwendungsfälle, bei denen Jahrzehnte alte Träger-Boards mit deutlich energieeffizienteren Prozessoren nachgerüstet wurden, da in der Applikation leistungsstärkere Prozessoren gar nicht erforderlich sind. Somit haben die Module also auch das Potenzial, veraltete Technologien in umweltfreundlichere, grünere Technologie umzuwandeln. Es ist in gewisser Weise vergleichbar mit der Umstellung der Glühbirnenindustrie auf LED-Technologie.

Wenn zudem alle PCB-Designs auf Basis von Computer-on-Modules entwickelt würden, was ja bereits ein gängiges Konstruktionsprinzip ist, könnte sich sogar ein Second-Hand-Markt ausbilden – eine Möglichkeit, die für Hersteller und Kunden relevant ist. Module, die nicht mehr für ihre ursprüngliche Anwendung genutzt werden, müssten nicht weggeworfen werden, sondern könnten weiter genutzt werden – zum Beispiel in Geräten, die eine extrem lange Verfügbarkeit erfordern. Und auch wenn eine Wiederverwendung keine Option ist, sollte man bedenken, dass Träger-Boards gegenüber Standard-Boards zumeist weniger Layer und Leiterbahnen haben, die sowohl den ökonomischen als auch den ökologischen Fußabdruck eines Embedded Computing Designs reduzieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

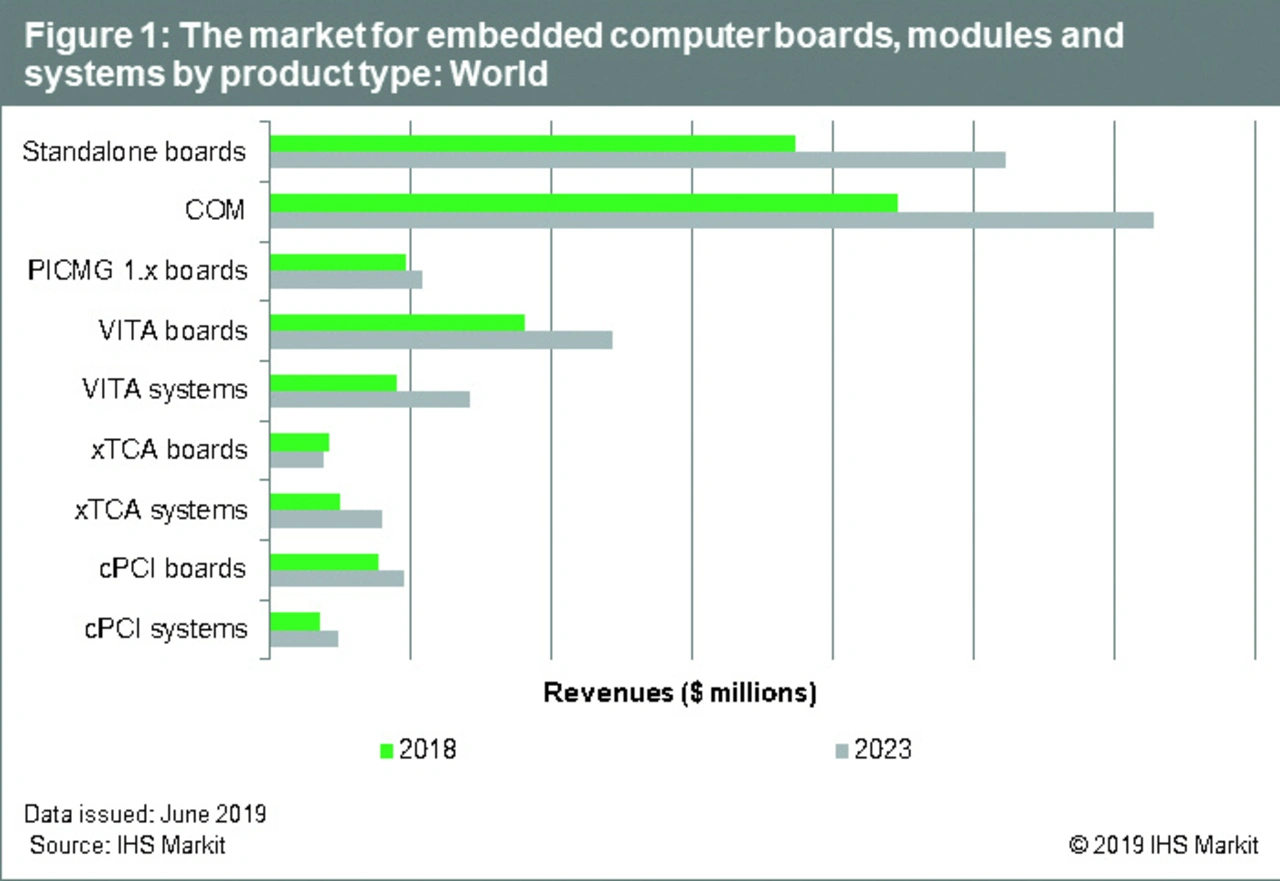

Bislang wenden jedoch noch nicht alle Entwickler Computer-on-Modules an. Schaut man sich aber eine Studie von IHS Markit an, so prognostizieren sie ein Marktwachstum von 33 % für Computer-on-Modules bis 2023 – dies allein für den Markt der Standard-Boards. Das Potenzial von Computer-on-Modulen ist jedoch noch viel höher, schaut man auf den kommenden Markt des Edge Computing.

Darüber hinaus sind Computer-on-Module auch ein Wegbereiter für die Zukunft: Edge Computing kann auf jeden Fall von der Modularität und der Einführung des hochmodernen COM-HPC-Standards profitieren, da heute niemand weiß, wie viele Performance morgen für Situational Awareness, kollaborative Robotik, vorausschauende IIoT-Wartung und die Industrie-4.0-Kommunikation mit anderen Systemen benötigt wird. Ganz zu schweigen von 5G, das schnell auf dem Vormarsch ist. Modulare Designs können Kunden also auch dabei helfen, zukünftige Bedürfnisse bereits von Anfang an zu berücksichtigen.

Es wird interessant sein zu sehen, wie sich der Anteil der Verwendung von Computer-on-Modules im Vergleich zu anderen Formfaktoren in Zukunft real verändern wird. Sie werden auf jeden Fall deutliche Zuwächse erfahren – obwohl oder gerade auch weil sie laut IHS derzeit der wichtigste Markt im Embedded-Bereich sind. Sie rangieren an erster Stelle und sogar noch vor Standalone Boards, wie sie oft in Server Designs zu finden sind. Gegenüber diesen sowie auch vollständig kundenspezifischen Designs bieten Module jedoch eine bessere Skalierbarkeit, einfachere Upgrades über mehrere Prozessorgenerationen hinweg und eine höhere Designsicherheit. Wenn es also darum geht, die Zukunft des High-Performance Embedded Computing auf hohe Nachhaltigkeit auszulegen, werden modulare Designs mit Computer-on-Modules eine führende Rolle spielen und COM-HPC wird der kommende Standard für das neue High-Performance Embedded Computing werden.

- Nachhaltig designen mit CoMs

- Second Hand Computer-on-Modules