Projekt von DLR, Audi und ZAE Bayern

Wärmespeicher erhöht Reichweite von E-Fahrzeugen im Winter

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Neues Energiespeichersystem

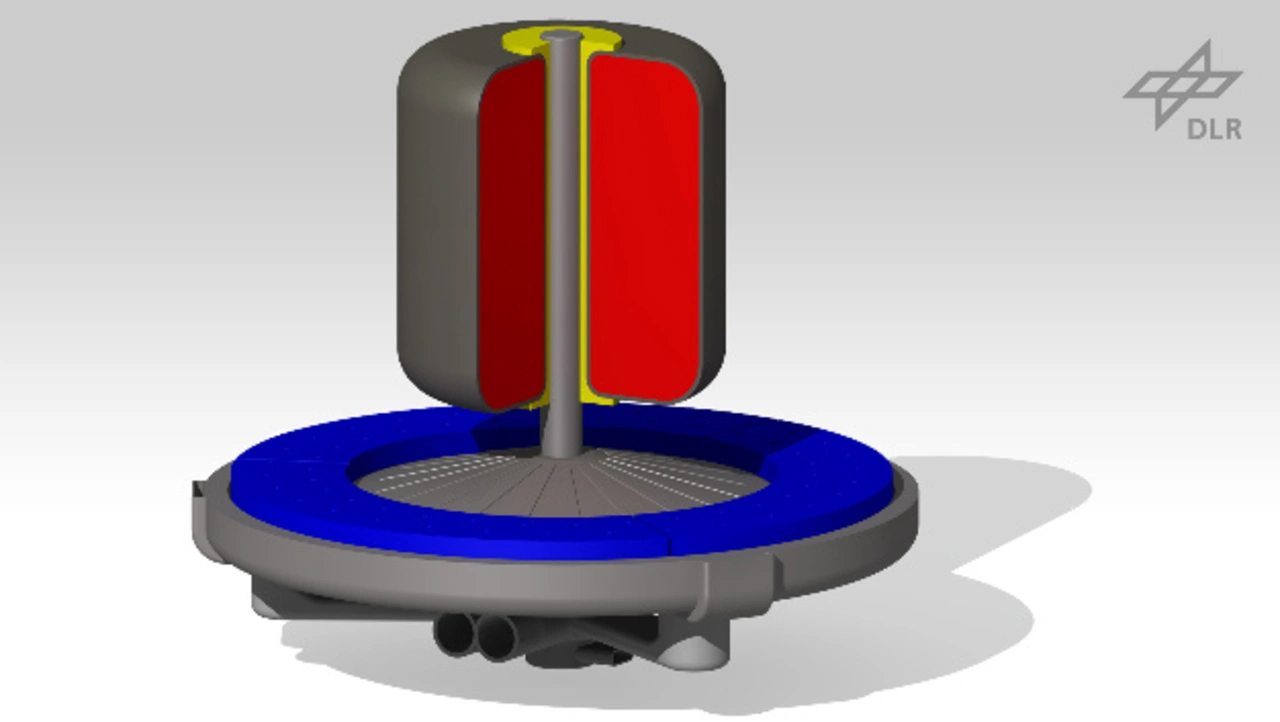

Durch Einsatz eines metallischen Latentwärmespeichers haben die Projektpartner ein Konzept eines Energiespeichersystems entwickelt, das Wärme auf einem sehr hohem Energieniveau speichern kann und somit die Batterie vom Aufheizen des Fahrzeuginnenraums entlastet. Metallische Latentwärmespeicher, wie beispielsweise eine Aluminiumsilizium-Legierung, bringen eine hohe spezifische Energiedichte bei hoher Wärmeleitfähigkeit mit sich.

Latentwärmespeicher nehmen bei einem Phasenwechsel, zum Beispiel von fest zu flüssig, so genannte latente oder verborgene Wärme auf und können sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder freigeben. Ein bekanntes Beispiel für den Phasenwechsel sind Taschenwärmer, die Wärmeenergie freigeben, sobald die Flüssigkeit im Inneren erstarrt. Auf einem kleinen Volumen und einer geringen Masse speichern sie mehr Energie als andere Formen von thermischen Speichern und eignen sich somit gut für den platzsparenden Einbau im Elektroauto.

Erhöhung der Gesamteffizienz als Ziel

Das Projektziel geht allerdings noch weiter. Der Wärmespeicher soll neben der Reichweite und dem Komfort auch die Gesamteffizienz der Elektroautos optimieren, indem er beispielsweise Bremsenergie aufnimmt, Ladeverluste ausgleicht oder die Batterie kühlt.

Mit dem Forschungsprojekt »DuoTherm« soll die Vision durch die Entwicklung eines Systems realisiert werden. Um neben der Reichweitenerhöhung auch eine generelle Effizienzsteigerung zu erreichen, ist der alleinige Einsatz von Hochtemperaturspeichern nicht ausreichend. »DuoTherm« kombiniert daher einen Hochtemperaturspeicher mit einem Niedertemperaturspeicher. Somit kann auch Verlustwärme, die häufig nur bei niedrigen Temperaturen vorliegt, gespeichert werden. »DuoTherm« ermöglicht eine höhere Gesamteffizienz ohne zusätzliche Ladezeiten für den thermischen Speicher.

In den nächsten Jahren soll die Entwicklung vorangetrieben werden. »Dafür steht zunächst weitere Grundlagenforschung auf dem Gebiet der metallischen Latentwärmespeicher an, um als nächsten Schritt Langzeituntersuchungen im Fahrzeug vornehmen zu können«, so Projektleiter und DLR-Wissenschaftler Mirko Klein Altstedde. »Wir hoffen in den nächsten zwei bis drei Jahren erste anwendungsorientierte Ergebnisse vorstellen zu können.«

- Wärmespeicher erhöht Reichweite von E-Fahrzeugen im Winter

- Neues Energiespeichersystem