Cobot-Installation und -Inbetriebnahme

»Einfach, aber nicht ohne Fallstricke«

Kollaborative Roboter, kurz Cobots genannt, haben die Nutzung der Robotik »demokratisiert«: Auch für KMUs sind Roboter jetzt erschwinglich und flexibel genug. Doch was ist bei Cobot-Projekten konkret zu beachten? Christoph Ryll, Gründer und Geschäftsführer von Robotics Consulting, gibt Auskunft.

Welche Vorüberlegungen müssen Industrieunternehmen tätigen, wenn sie den Einsatz kollaborativer Roboter in ihrer Produktion oder Logistik erwägen? Welche Fragen müssen sie vorab klären?

Christoph Ryll: Das ist eine gute Frage, denn dafür muss man sich wirklich mit der Tätigkeit auseinandersetzen, die der Mensch aktuell ausführt. Die erste Frage lautet also: »Was macht der Mensch tatsächlich?« Es geht darum, herauszufinden, was ich erreichen möchte. Und hier gibt es drei Szenarien.

Will ich, dass der Mensch Hand in Hand mit dem Roboter arbeitet (kollaborativ), oder reicht es, wenn Mensch und Roboter kooperativ arbeiten? Kooperativ heißt, dass der Mensch nur wenig bis gar keinen Kontakt zum Roboter hat oder eben zeitlich versetzt. Die letzte Möglichkeit ist, dass der Roboter vollständig allein tätig ist, etwa wenn wegen Platzmangel kein Zaun aufgestellt werden soll. In diesem Fall kann man beispielsweise mit Scannern oder Lichtgittern arbeiten, um den Roboter möglichst schnell arbeiten zu lassen.

Welche Unternehmen sollten sich für Cobot-Projekte System- bzw. Anwendungspartner suchen? Und nach welchen Kriterien?

Cobots sind der Inbegriff für Einfachheit, wenn es um den Prozess der Programmierung oder Anwendung geht. Es sollte daher grundsätzlich möglich sein, dass Unternehmen dies selbst schaffen. Wenn es aber um die CE-Konformität geht, ist es alles andere als einfach.

Unternehmen, die eine gute Instandhaltungsabteilung oder einen guten Maschinenbau haben, bewältigen es auch ohne externe Unterstützung. Die Programmierung von Cobots ist keine Hexerei. Noch besser ist es, wenn man eine eigene Sicherheitsfachkraft oder eine eigene CE-Abteilung hat. In diesem Fall kann das gesamte Projekt Inhouse abgeschlossen werden.

Wenn Sie eine gute Maschinenbau- oder Instandhaltungsabteilung haben, die aber wenig Ahnung von Richtlinien, Normen, Gesetzen und Validierungen hat, dann sollten Sie sich einen guten Berater – und davon gibt es einige in Deutschland – zur Unterstützung suchen.

Und schließlich, wenn Sie entweder keine Maschinenbau- oder Instandhaltungsabteilung haben, Sie aber eine schlüsselfertige Anlage möchten, dann suchen Sie sich einen Systempartner/Integrator. Das gilt auch, wenn Sie zwar eine gute Maschinenbau- oder Instandhaltungsabteilung haben, die aber voll ausgelastet ist und keine Kapazitäten mehr hat. Der Partner spart Ihnen die Zeit, die Sie sowieso nicht haben, und Sie bekommen eine funktionierende und konforme Applikation, die Ihren Wünschen entspricht.

Wie berechnet man, nach welchem Zeitraum sich ein Cobot amortisiert?

Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich zu meinem ROI (Return On Investment) gelange: Der erste Weg ist einfach, denn hier werden nur die Anschaffungskosten des Roboters mit den Jahreskosten eines Mitarbeiters gegenübergestellt. Die zweite Variante geht mehr ins Detail, weil in diesem Fall auch die Anzahl der Arbeitstage berücksichtigt wird.

Im ersten Fall berechnet man die Kosten, die der Mensch an der Maschine verursacht, an der künftig der Cobot stehen soll. In Süddeutschland rechnet man grob mit 75.000 Euro pro Jahr. Das entspricht einem Gehalt von etwa 55.000 Euro plus Arbeitgebernebenkosten plus sonstige Nebenkosten, wie zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung. In Norddeutschland ist der Betrag etwas geringer. Ganz wichtig ist, dass die Kosten richtig angesetzt werden.

Diesen Betrag muss ich dann den Anschaffungskosten, den Fixkosten und den variablen Kosten – wie Energieverbrauch, Wartung – des Roboters gegenüberstellen.

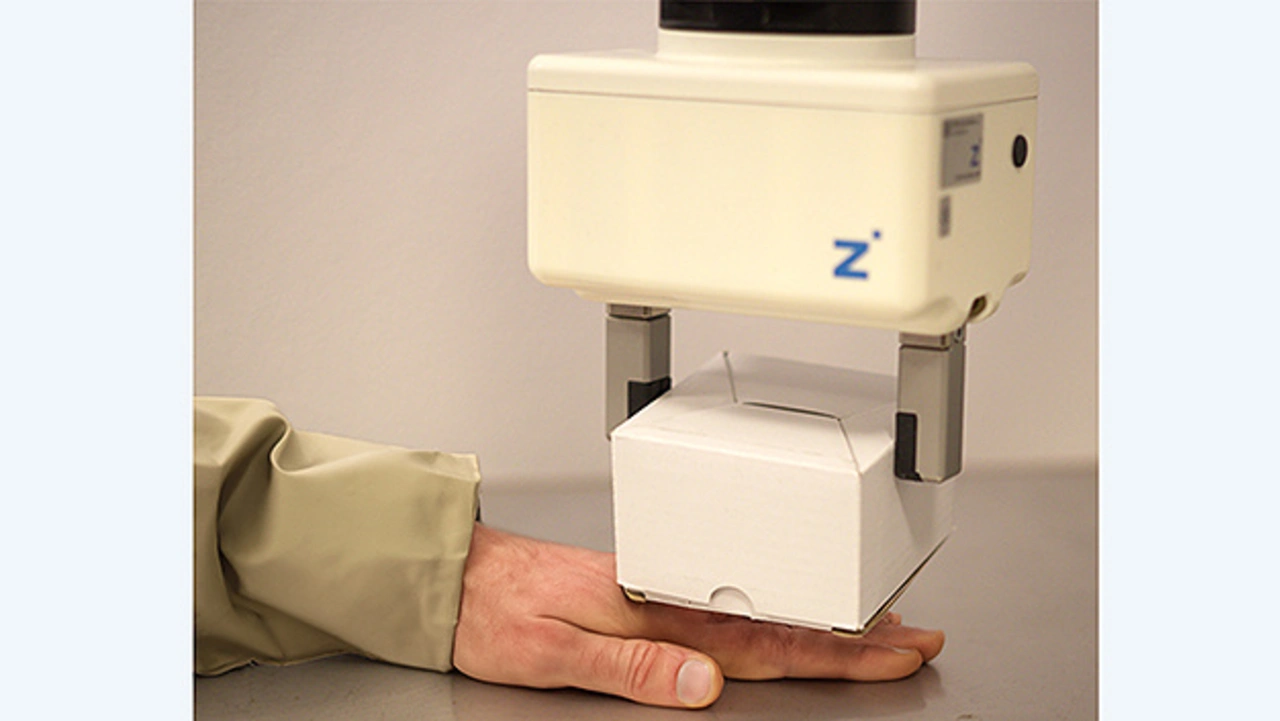

Für gewöhnlich arbeitet ein Mitarbeiter 220 Tage im Jahr. Ein Roboter kann aber mehr Arbeitstage im Jahr leisten. Zusätzlich sollte die Anzahl der Schichten berücksichtigt werden (eine, zwei oder drei). Bild 4

Ein guter ROI-Wert für eine Cobot-Anlage ist ein Jahr. Unter einem Jahr ist selbstverständlich noch besser, aber auch Werte von bis zu 1,5 Jahren sind noch akzeptabel.

Als Beispiel könnte man einen 10-kg-Cobot hernehmen, der in der Anschaffung zwischen 30.000 Euro und 35.000 Euro kostet. Hinzu kommt noch die Peripherie für 5000 Euro, Sicherheitstechnik, CE-Verantwortung, Dokumentation und alles Administrative ringsum, das wären noch etwa 15.000 Euro zusätzlich. So sind wir insgesamt bei 55.000 Euro. Wenn es hochkommt, landen wir bei Gesamtkosten von 75.000 Euro, was wiederum einem Jahresgehalt inklusive Nebenkosten entspricht. Ein ROI von einem Jahr ist somit durchaus realistisch.

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl eines geeigneten Cobot-Modells und Endeffektors/Greifers eine Rolle?

Wir werden für jedes Projekt einen Roboter finden, aber nicht jeder Roboter kann jedes Projekt betreuen. Hier muss man den Prozess genau kennen. Was mache ich wirklich? Was habe ich vor? Das sollte man alles auch manuell durchgespielt haben.

Ein Beispiel: In meinem Betrieb weiß ich, welche Reichweite und Geschwindigkeit ich brauche, ich kenne die Taktzeit, und ich weiß auch, welche Traglast ich für mein Produkt benötige. Wenn ich all diese Kennzahlen habe, dann kann ich mir einen Roboter auswählen, der zu den Kriterien passt.

Die Reichweite von Cobots beginnt bei 0,5 m und erstreckt sich neuerdings bis 1,7 m. Es gibt also eine große Bandbreite. Standard-Cobots, ich nenne sie gerne die »UR-Klasse« nach dem Hersteller Universal Robots, haben bis zu 1,3 m. Die kleineren Cobots schaffen ungefähr eine Armlänge, also 80 bis 90 cm. Ich muss unbedingt wissen, wo ich mit dem Cobot hingelange und ob die Reichweite für meine Bedürfnisse ausreicht.

Das Thema Traglast ist ebenfalls essenziell. Es kommt darauf an, was ich bewegen will. Wenn ich ein 10 kg schweres Produkt manipulieren möchte, sollte ich mir keinen Cobot mit nur 10 kg Traglast hinstellen. Mein Motto ist: »lieber einen kräftigeren Roboter mit halber Kraft fahren, als einen kleinen Roboter bei voller Auslastung«. Denn auf den Roboterarm muss noch der Endeffektor montiert werden. Ein Endeffektor macht ungefähr 20 bis 25 Prozent der Traglast aus. Ich habe also auf dem Roboterarm einen 2 kg schweren Endeffektor montiert und kann schließlich nur noch ein 8 kg schweres Produkt manipulieren. Das ist sein Maximum. Ich empfehle daher immer, mit einem Puffer zu arbeiten, denn wenn der Roboter immer auf Maximum fährt, dann muss er öfters gewartet werden.

Die Geschwindigkeit ist eigentlich nicht so wichtig, denn kollaborativ geht nun mal nicht schnell. Die meisten Cobots schaffen ohne Probleme 1 m/s, wobei wir aber im MRK-Bereich (Mensch-Roboter-Kollaboration) meist mit Geschwindigkeiten unter 1 m/s oder sogar unter 0,5 m/s arbeiten.

Schließlich sollten auch noch die Sicherheitsfunktionen betrachtet werden. Wenn ich mit dem Roboter kollaborativ oder zaunlos arbeiten will, muss der Roboter über gewisse Sicherheitsfunktionen verfügen. Außer dem Not-Halt brauche ich die Kraft- und Leistungsbegrenzung (für die Einstellung der Sensitivität) sowie eine Limitierung der Geschwindigkeit und der Bewegungen im Raum.

Für manche Kunden ist der Service ebenfalls ein wichtiges Entscheidungskriterium. Sie wollen Probleme schnell von einem Lieferanten gelöst bekommen, der sich in der Nähe befindet, und nicht wochenlang auf eine Antwort aus dem Ausland warten.

Jeder hat seine Vorlieben oder findet den einen Kollegen Cobot sympathischer als den anderen. Das ist auch völlig in Ordnung. Die Einfachheit der Programmierung kann ebenfalls eine Rolle spielen. Ein schwieriger zu programmierender Roboter kann komplexere Aufgaben erledigen; die Frage ist aber, ob ich die Zeit für einen Programmierkurs habe.

Unter welchen Voraussetzungen und für welche Anwendungen bietet sich der Einsatz von Cobots besonders an?

Ich persönlich sehe den Cobot als Bindeglied zwischen dem Handarbeitsplatz und dem noch nicht benötigten Industrieroboterplatz. Wenn mir die Fachkräfte am Arbeitsplatz fehlen, also wenn mir buchstäblich »der Arm fehlt«, obwohl ich alles andere drumherum habe, dann setze ich den Cobot ein.

Achtung: Auch wenn Cobots zu den Industrierobotern zählen, können sie keine hochkomplexen Aufgaben wie klassische Industrieroboter übernehmen. Dafür sind die Steuerungen, die Rechenleistung, die Reichweite und die Traglast zu klein. Sehr gut geeignet sind Cobots aber für die Automatisierung einfacher Aufgaben. Das ist auch der richtige Weg: zuerst die einfachen Aufgaben automatisieren. Mit etwas Erfahrung kann man dann immer noch die Automatisierung komplexer Tätigkeiten erwägen.

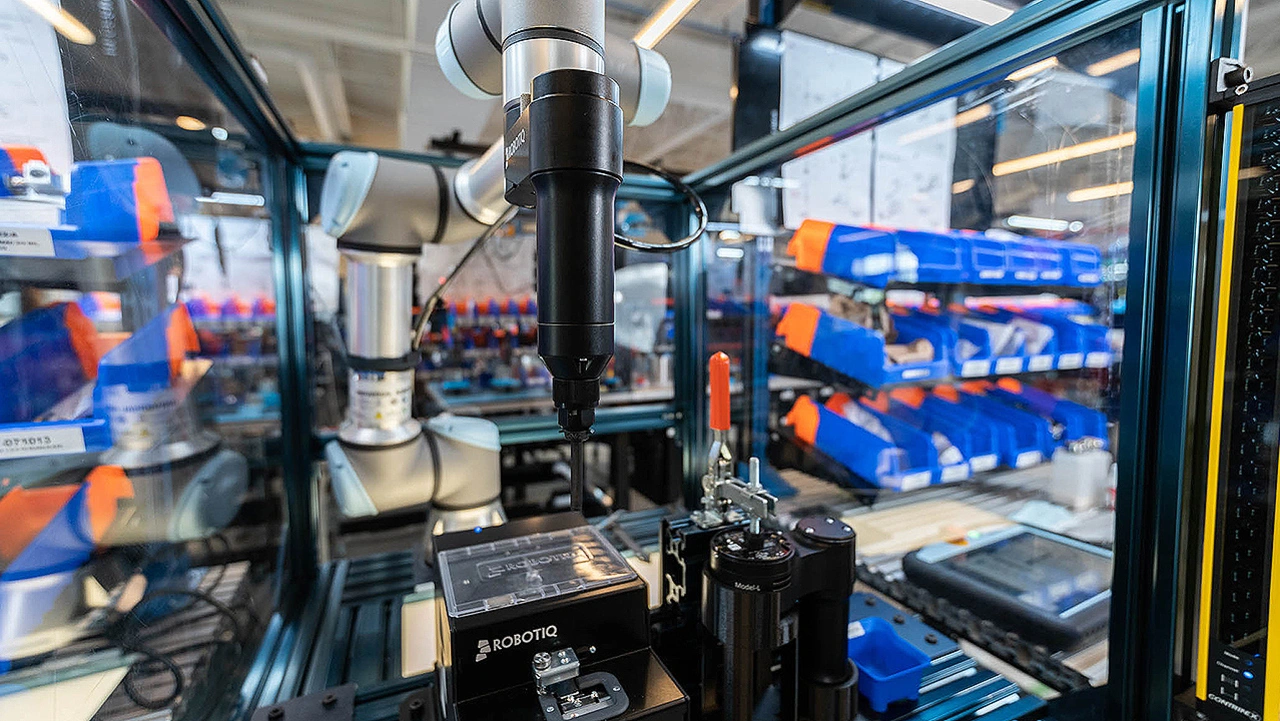

Schweißen ist ein gutes Beispiel: Die Unternehmen haben alles – Blendschutz, Tisch, Absaugung. Es fehlen nur die Schweißer, also die Menschen, weil die Tätigkeit so erschöpfend ist. Ein Cobot ist aber ein hervorragender Schweißer. Weitere einfache Tätigkeiten sind Palettieren, Be- und Entladen, Teile sortieren, Kisten stapeln sowie Qualitätskontrolle.

Welche Einzelschritte umfasst ein Projekt zur Installation von Cobots? Wie setzt man das Projekt letztlich um?

Für mich und meine Beratertätigkeit habe ich folgende Schritte »die zehn Wege zur CE-Kennzeichnung« genannt:

➔ Den Prozess (auch manuell) beherrschen

➔ Sich im Klaren sein, was der Mensch im Produktionsprozess wirklich macht

➔ Auswahl des Roboters

➔ Risikobeurteilung

➔ Sicherheitskonzept

➔ Bau der Anlage

➔ Validierung gemäß Roboternorm (EN ISO 10218) bzw. ISO/TS 15066 bei kollaborativen Robotern, elektrische Prüfung, Lärmmessung

➔ Konformitätsprüfung gemäß Maschinenrichtlinie (aktuell Anhang I, demnächst Anhang III)

➔ Ausstellen der technischen Unterlagen einschließlich der Betriebsanleitung und aller Messprotokolle

➔ Konformität erklären und kennzeichnen.

Welche Safety-Zertifizierungen sind für Cobot-Anwendungen nötig? Erfordert jede Anwendung eine besondere Zertifizierung?

Das Wort Zertifizierung passt in diesem Zusammenhang nicht. Denn dieses Wort suggeriert, dass jemand das Produkt genau getestet und eine externe Stelle alles geprüft hat. Das entspricht aber nicht der Realität. Denn fast alle Industrieroboter-Applikationen werden durch die Methode der internen Fertigungskontrolle selbst in puncto Konformität geprüft. Das ist eine Möglichkeit gemäß des New Legislation Framework der EU. Eine richtige Zertifizierung gibt es also nicht.

Ein Roboter selbst muss die Anforderungen der Roboternorm erfüllen, also der EN ISO 10218-1. Ich wäre überrascht, wenn er sie nicht erfüllen würde, denn das ist eine Voraussetzung dafür, dass er als Industrieroboter gelten kann.

Der nackte Roboter ist eine unvollständige Maschine, weil er noch keinen Verwendungszweck hat. Erst wenn der Roboter einen Endeffektor und damit einen Verwendungszweck bekommt, wird er zu einer vollständigen Maschine. Deshalb hat der Roboter eine Einbauerklärung (Declaration of Incorporation) nach Maschinenrichtlinie. Für die Steuerung hat der Roboter eine Erklärung gemäß Niederspannungsrichtlinie und EMV sowie RoHS, weil die Steuerung elektrische Komponenten enthält. Wenn er funkt, muss er zudem eine Erklärung gemäß Funkgeräterichtlinie (RED) haben. Diese Erklärungen erwarte ich bei einem Roboter, sonst nichts. Alles andere ist irrelevant. Es ergibt keinen Sinn, anzugeben, dass der Roboter ISO/TS zertifiziert ist. Das kann er auch nicht sein. Denn erst der Integrator macht die Einstellungen in der Kraft- und Leistungsbegrenzung. Der Integrator kann einstellen, wie sensibel der Roboter auf Kollisionen reagieren soll. Der Roboter kann also einstellbar sein, aber nicht zertifiziert gemäß ISO/TS 15066.

In der Praxis sehe ich oft folgende Angabe: »Unser Roboter erfüllt die Norm EN ISO 13849«. Sie definiert die Performance Levels – der Roboter muss sie erfüllen. Das ist nichts Überraschendes. Das ist so, als ob ein Autohersteller sagen würde: »Wow, unser Auto hat vier Räder, Fenster und ein Lenkrad.« All das muss ein Auto haben.

Zusammenfassend muss der Roboter folgende Normen erfüllen: EN ISO 10218-1, Erklärung RoHS, RED, EMV, Niederspannungsrichtlinie und Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie. Nicht mehr.

Es gibt noch einige freiwillige Angaben: von der Berufsgenossenschaft geprüft, GS- oder TÜV-zertifiziert. Hier muss man gut aufpassen. Denn solch ein TÜV-Zertifikat ist keine Konformitätserklärung. Oft geben gerade asiatische Hersteller an, dass ihre Produkte über ein TÜV-Zertifikat verfügen. Der TÜV (meistens die asiatischen Niederlassungen) hat das Produkt überprüft und bestätigt im Zertifikat, dass das Produkt konform aussieht. Im Kleingedruckten steht dann weiter unten, dass der Hersteller die Konformitätserklärung ausstellen darf. Das Zertifikat ist, wie schon gesagt, noch keine Konformitätserklärung.

Wenn wir von einem Robotersystem sprechen, das von einem Integrator oder einem Hersteller stammt, wenn also der Roboter einen Endeffektor, ein Programm und einen Verwendungszweck hat, dann handelt es sich um eine Maschine. Die Maschine muss dann eine Erklärung des Herstellers gemäß Maschinenrichtlinie haben, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Umgekehrt bedeutet dies, dass ich als Kunde nichts mehr tun muss. Ich muss nichts mehr anbauen oder einstellen; ich kann davon ausgehen, dass der Hersteller die Kräfte gemessen und so eingestellt hat, dass der Roboter niemanden verletzen kann.

Welche Cybersecurity-Maßnahmen sind für Cobots vonnöten?

Die Vorgaben ändern sich gerade. Aber es galt bisher und gilt weiterhin, dass der Roboter nicht das Netzwerk gefährden darf, an dem er angeschlossen ist. Der Roboter darf also kein Unsicherheitsfaktor für das Firmennetzwerk sein.

Wird ein Roboter oder ein Robotersystem ferngesteuert, etwa aufgrund von Funktionsprüfung oder technischer Beratung, so darf zum gleichen Zeitpunkt nur eine Bedienstation aktiv sein (lokal oder fern). Die lokale Auswahl darf nicht überlagert werden und lokale Gefährdungssituationen verursachen. Die manuelle Fernsteuerung darf nur von der lokalen Steuerung aus aktiviert werden. Aus der Ferne vorgenommene Änderungen an den Bewegungen des Roboterarms mittels sicherheitsbewerteter Software zur Achs- und Raumbegrenzung sind lokal zu bestätigen.

In Zukunft, auch mit dem Cyber Resilience Act (CRA), soll das einfache Daten-Hin-und-Her-Schieben ohne Kontrolle nicht mehr möglich sein. Datenträger wie etwa USB-Sticks sollen nur noch nach aktiver Zustimmung angeschlossen werden können. Alles, was von außen am Roboter beeinflusst wird, muss auch genehmigt sein. Der Roboter muss erkennen können, ob ein Update echt ist oder nicht. In der aktuell gültigen Maschinenrichtline findet die Cybersicherheit nur eine kurze Erwähnung. Das ist in der neuen Maschinenverordnung, die ab Januar 2027 anwendbar ist, anders geregelt.

Die Fragen stellte Andreas Knoll.