KI in Energiemanagementsystemen

Wie lautet der Plan B?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Windkraftanlagen

Jedoch erfordern diese Quellen den Einsatz großer Energiespeichersysteme wie Batterien, Schwungräder, Wasserstoff und Ähnliches, damit auch bei Ausfall erneuerbarer Quellen Strom verfügbar ist, etwa an windstillen Tagen bei Windkraftanlagen und in der Nacht bei PV-Anlagen.

Weil es EE-Technologien unterstützt, ist das Smart Grid einzigartig im Vergleich zu Stromnetzen, die nur konventionelle Stromerzeuger verwenden – dahingehend, dass es hier viel mehr Variablen gibt, wie beispielsweise ein ständig variierendes Angebot und ein ebensolcher Bedarf im Stromverteilungssystem. Diesen Schwankungen begegnet das Smart Grid mit dem Einsatz intelligenter Zähler im gesamten Stromnetz. Diese tragen dazu bei, die Stromerzeugung zu optimieren und die Bereiche mit der höchsten Nachfrage mit Energie zu versorgen, während Bereiche mit geringerer Nachfrage effizient weiterlaufen.

Eine komplexe Aufgabe, und KI kann dazu beitragen, die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Windstrom so effizient wie möglich zu gestalten.

Windkraftanlagen

Eine der wichtigsten Anwendungen, die in einer Windkraftanlage von KI profitieren können, ist die in Bild 1 gezeigte MPPT-Funktion (Maximum-Power-Point-Tracking, Nachführung des maximalen Leistungspunktes).

In Bild 1 gibt es zwei MPPT-Controller: MPPT-1 und MPPT-2. Beide MPPTs verwenden ein Fuzzy-Inferenzsystem (FIS) in Mamdani-Ausführung, um ein Steuersystem zu erzeugen. Mamdani ist nur eine von mehreren Fuzzy-Logik-Methoden, die für ein KI-System verwendet werden können.

MPPT-1 enthält einen Fuzzy-Logik-Controller (FLC), mit der die Turbinendrehzahl abgestimmt wird, um die maximale Leistung durch Optimierung des aerodynamischen Wirkungsgrades der Turbine zu bestimmen. MPPT-2 verfügt in diesem Fall ebenfalls über einen FLC, um den Statorfluss des Generators zu optimieren und die maximale Leistung bei niedrigen Lasten zu erzielen.

Dennoch benötigen die MPPT-Funktionen definitiv einen Plan B.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Der Einsatz von KI führt zu besseren MPPT-Lösungen für Windkraft. Derzeit gibt es – wenn überhaupt – nur sehr wenige bessere Lösungen auf dem Markt.

Beide MPPT-Funktionen sind in diesem Fall im Wesentlichen Wirkungsgrad-Funktionen und führen nicht zwangsläufig zu einem Totalausfall. Sie verbessern jedoch den Wirkungsgrad der Leistungsumwandlung, was bei der Energieerzeugung ein enorm wichtiger Faktor ist.

Eine logische Lösung für einen Plan B wäre die Ergänzung des System-Prototyps um eine relativ konventionelle MPPT-Lösung wie die Akkuladegerät-Energiemanagement-Evaluierungskarte SM3320-BATT-EV/NOPB-ND von Texas Instruments. Mit dem SM72442MTE/NOPB enthält diese Demo-Karte einen programmierbaren MPPT-Controller-IC für PV-Systeme. Jedoch muss die Demo-Karte ein wenig an ein WKA-Ladegerät angepasst werden.

Wenn die Batterie die volle Leistung der Turbine aufnehmen kann oder wenn der Entwickler eine zur Batterie parallele Last vorsieht, die zugeschaltet werden kann, funktioniert das System, um die überschüssige Leistung aufzunehmen, sobald die Batterie als voll erkannt wird. Dabei darf man nicht vergessen, dass dies nur eine Ersatzlösung für den Fall eines Ausfalls der KI ist. Nach wie vor ist die KI hier die primäre Lösung.

- Wie lautet der Plan B?

- Windkraftanlagen

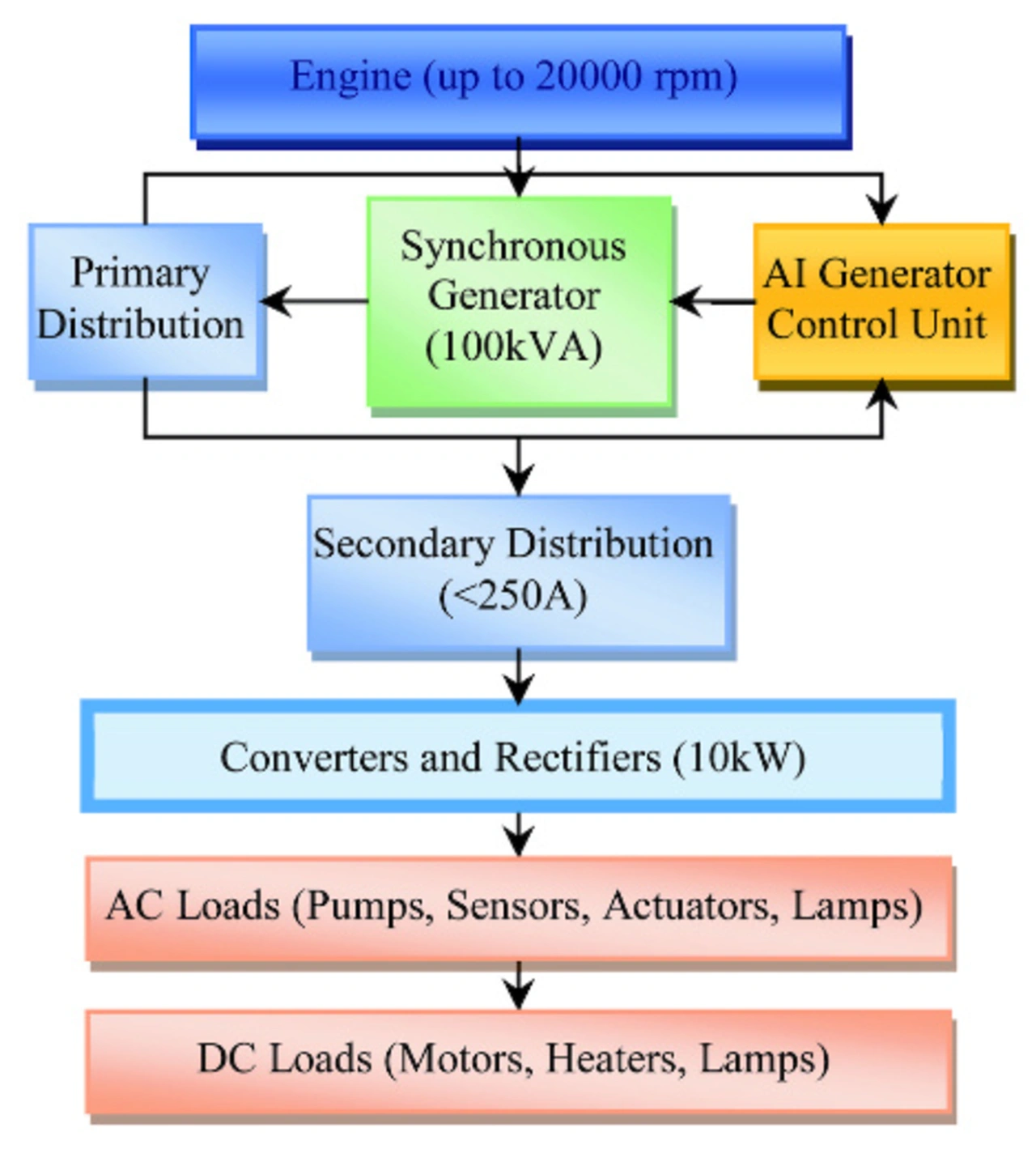

- Stromerzeugung in einem rein elektrisch angetriebenen Flugzeug