Gleichspannungswandler

Eingangskondensatoren richtig dimensionieren

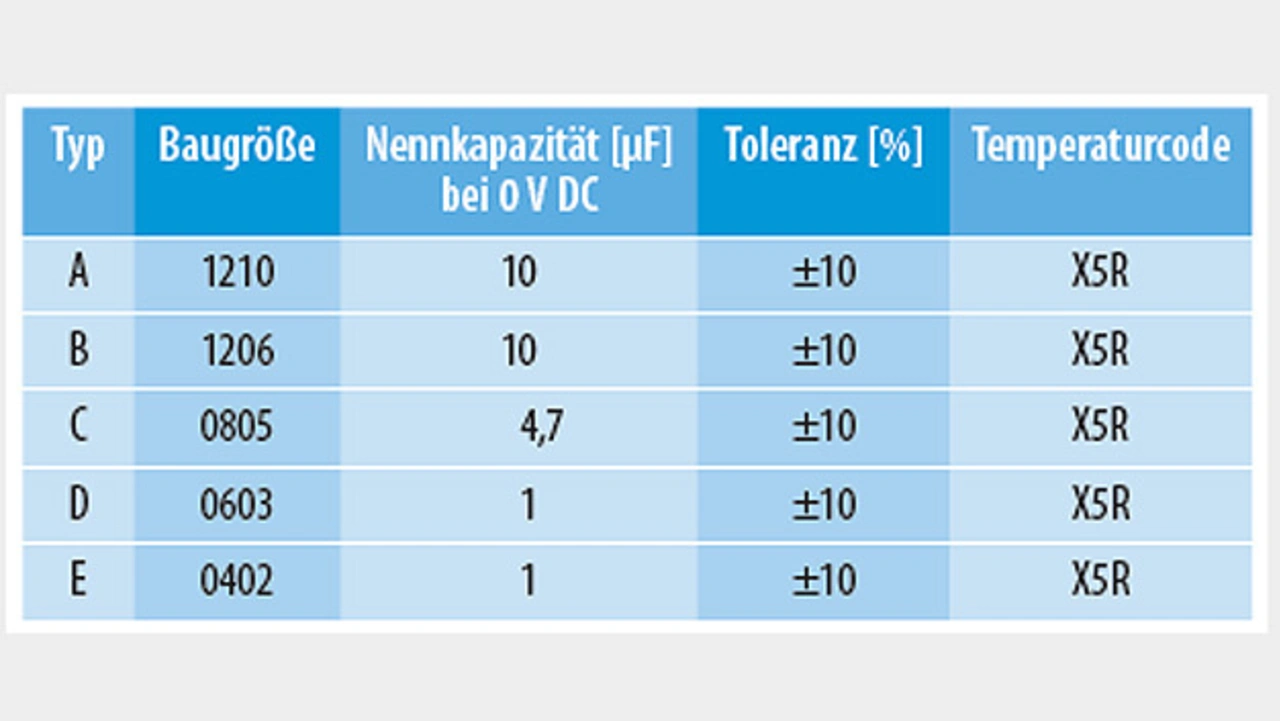

Um Wechselströme am Eingang eines DC/DC-Wandlers abzuleiten und Leistung für Lastsprünge bereitzustellen, eignet sich eine Kombination aus Keramik- und Elektrolytkondensatoren. Am Beispiel eines Abwärtswandlers wird in drei Schritten gezeigt, wie die Eingangskondensatoren ausgewählt werden.

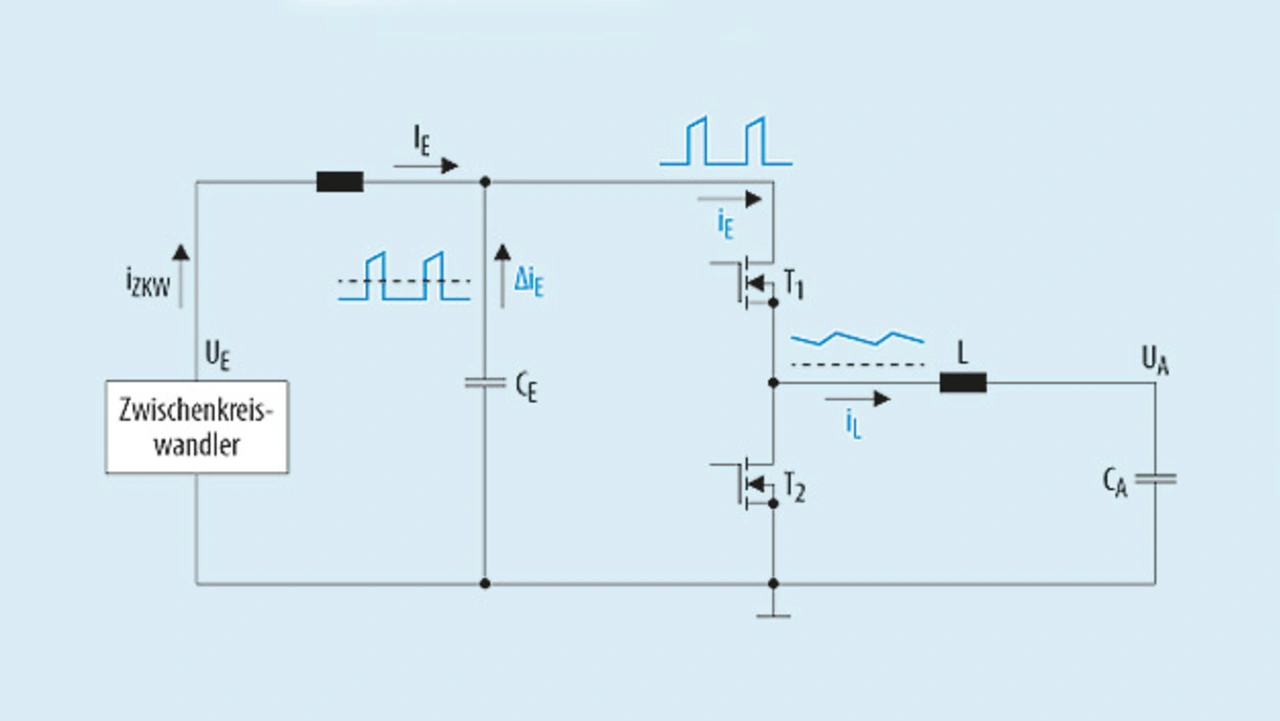

Elektromagnetische Störungen können Herstellern im industriellen Bereich erhebliche Probleme bereiten. Abwärtswandler erzeugen an ihrem Eingang einen pulsierenden Wechselstrom mit hoher Flankensteilheit, d.h. hohen di/dt-Werten. Ohne Eingangskondensatoren muss dieser Strom von der Stromversorgung am Eingang des Abwärtswandlers bereitgestellt werden – meist ein Leistungswandler, der die Zwischenkreisspannung erzeugt.

Widerstände und Induktivitäten der Leiterbahnen erzeugen dabei hohe Spannungsspitzen, die den Betrieb elektronischer Bauelemente stören können. Der fließende Wechselstrom hat außerdem zur Folge, dass mehr Störsignale entstehen, die abgestrahlt und über die Leitungen geführt werden. Abhilfe schaffen Eingangskondensatoren, die dem Wechselstrom gleichsam eine Abkürzung bereitstellen und die Zwischenkreisspannung beim Auftreten von Transienten stabilisieren.

Technische Fortschritte bei den Leistungs-MOSFETs haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Schaltfrequenzen in Schaltwandlern dramatisch zugenommen haben. Es ist hierdurch zu einer anspruchsvolleren Aufgabe geworden, die Welligkeit der Eingangsspannung von Abwärtswandlern zu reduzieren.

Die Prinzipschaltung eines Abwärtswandlers zeigt Bild 1. Der Eingangsstrom (iE) des Wandlers setzt sich aus einem Wechselstromanteil (ΔiE) und einem Gleichstromanteil (IE) zusammen.

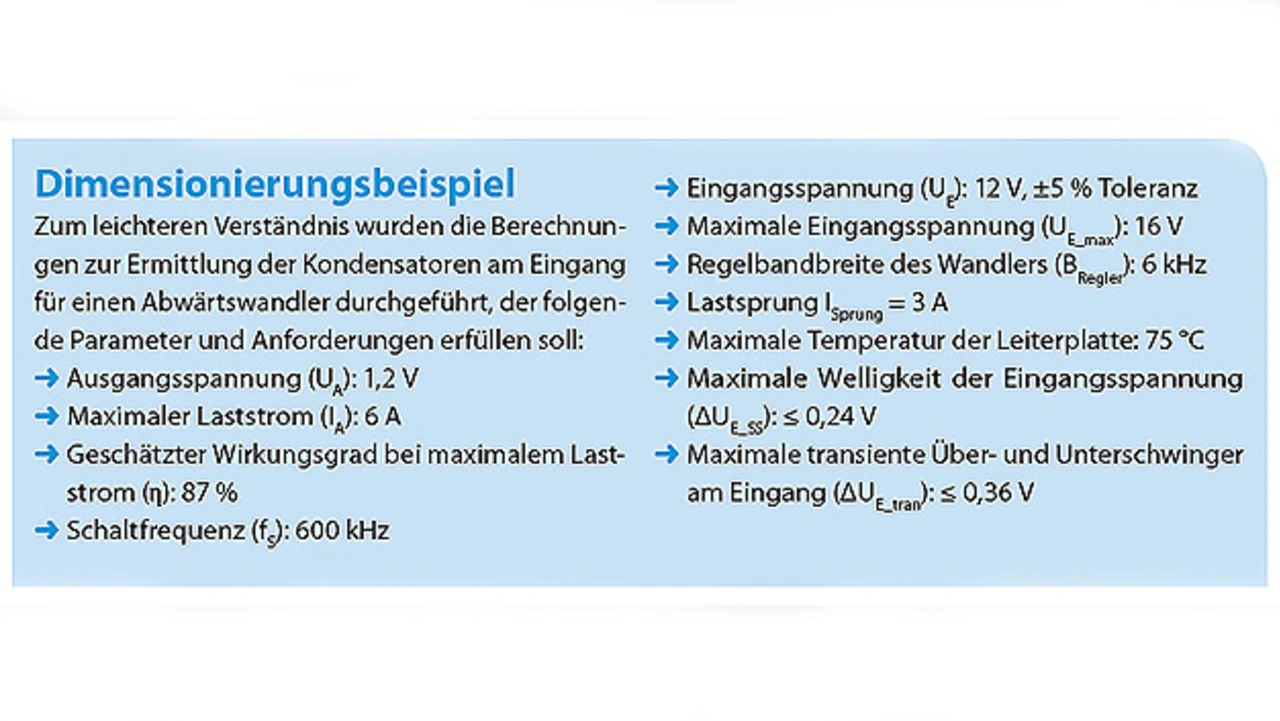

Die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren sollte gemäß den jeweiligen Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanforderungen gewählt werden. Für den als Beispiel gewählten Spannungswandler (siehe Kasten Dimensionierungsbeispiel) sind alle Eingangskondensatoren für Spannungen von mindestens 25 V auszulegen.

1. Auswahl der Kondensatoren zum Ableiten des Wechselstroms

Unter den verschiedenen Kondensatorbauarten bietet der Keramikvielschichtkondensator (Multilayer Ceramic Capacitor – MLCC) besonders gute Eigenschaften, was den zulässigen Wechselstrom betrifft. Es empfiehlt sich, zunächst die Keramikkondensatoren für die geforderte Spannungswelligkeit auszuwählen.

In Tabelle 1 sind die fünf verschiedenen Keramikkondensatoren aufgeführt, die für das Beispiel ausgewählt wurden. Aufgrund der Spannungsabhängigkeit der Kapazität weicht die effektive Kapazität von der Nennkapazität ab.

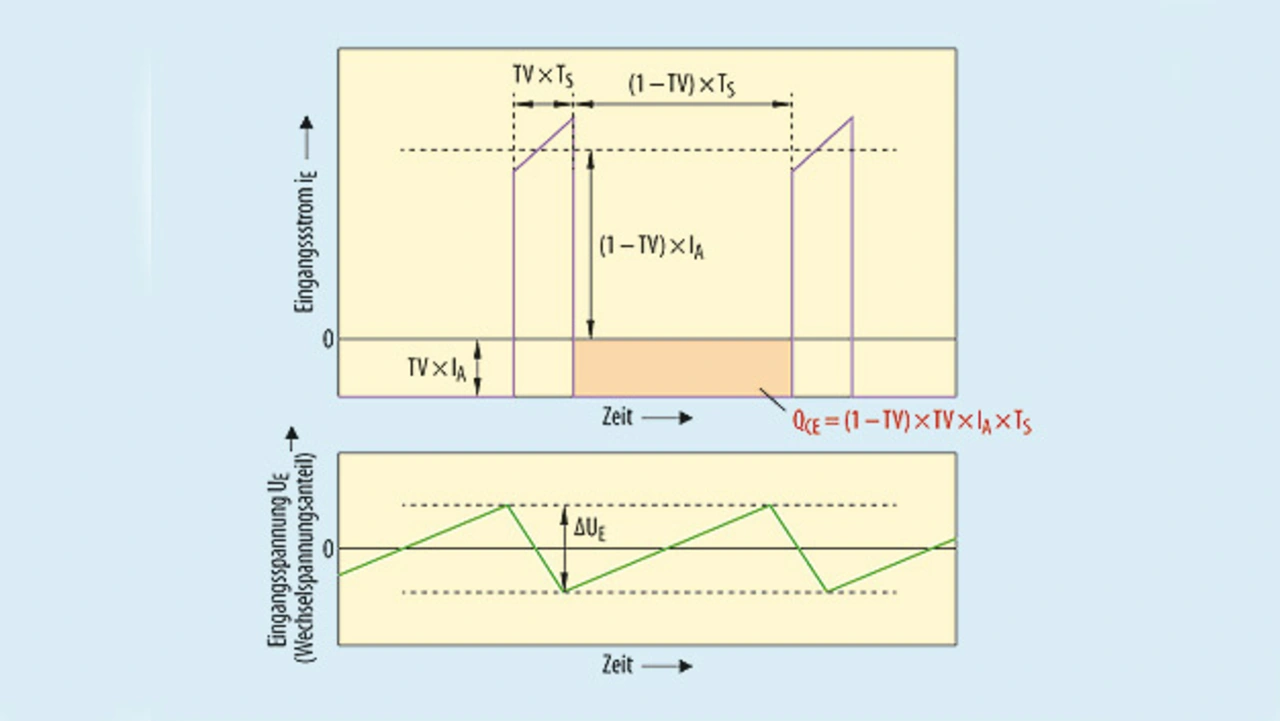

Bild 2 zeigt den durch die Eingangskondensatoren fließenden Wechselstrom und die daraus resultierende Wechselspannung an den Keramikkondensatoren unter der Annahme, dass der Großteil des Wechselstroms durch diese Keramikkondensatoren fließt.

Da der effektive Serienwiderstand (ESR) von Keramikkondensatoren sehr gering ist, kann die aus dem ESR resultierende Wechselspannung vernachlässigt werden. Mit Gleichung 1 lässt sich abschätzen, welche effektive Kapazität erforderlich ist, um die geforderte Spannungswelligkeit einzuhalten. Die ungünstigsten Umstände stellen sich in diesem Beispiel bei dem maximalen Tastverhältnis (TV) ein, das unter 50 % liegt.

Das Tastverhältnis TV lässt sich mit Gleichung 2 errechnen. Im vorliegenden Beispiel beträgt TV zwischen 8,6 % und 12,1 % bei maximalem Laststrom.

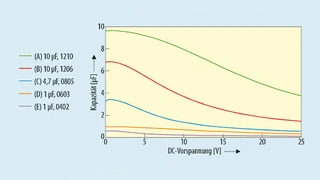

Die Berechnung ergibt, dass für den als Beispiel gewählten Abwärtswandler die Eingangskapazität größer als 4,43 µF sein sollte. Unter Berücksichtigung von 10 % Toleranz sollte die gesamte effektive Kapazität bei 12 V größer als 4,92 µF sein. Bild 3 zeigt für die verschiedenen Kondensatoren die effektive Kapazität als Funktion der DC-Vorspannung.

Verschiedene Keramikkondensatoren Bilder 3-5

Die Keramikkondensatoren sollten jedoch nicht nur die Welligkeitsanforderungen erfüllen, sondern auch den thermischen Anforderungen gerecht werden. Hierfür sollte zunächst der maximale Effektivwert (Root Mean Square – RMS) von ΔiE berechnet werden. Im Dimensionierungsbeispiel tritt der maximale effektive Wechselstrom am Eingang bei maximalem Laststrom und einem Tastverhältnis von 12,1 % auf. Gemäß Gleichung 3 errechnet sich IE,eff,max hier auf 1,97 A.

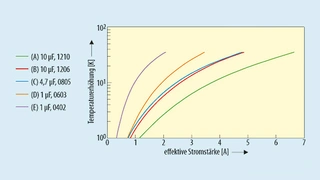

Da die zur Dimensionierung vorgegebene maximale Temperatur für die Leiterplatten 75 °C beträgt und ein MLCC mit der Temperaturcharakteristik X5R für 85 °C geeignet ist, sollte der Temperaturanstieg der Kondensatoren also kleiner als 10 K sein. Der Temperaturanstieg verschiedener Keramikkondensatoren, abhängig von der Wechselstromstärke, ist in Bild 4 dargestellt.

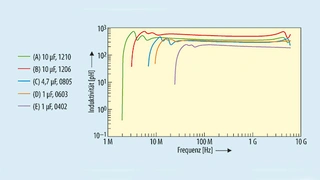

Laut Bild 3 und 4 lassen sich die Anforderungen in Bezug auf die Spannungswelligkeit und die thermischen Eigenschaften erfüllen, wenn zwei Kondensatoren des Typs B verwendet werden oder ein Kondensator des Typs A eingesetzt wird. Beide Varianten liegen hinsichtlich Kosten und Platzbedarf in etwa gleichauf. An dieser Stelle sollte als dritter Faktor die effektive Serieninduktivität (ESL) beachtet werden (Bild 5).

Bei zwei parallelgeschalteten Kondensatoren des Typs B beträgt die kombinierte ESL etwa 0,3 nH, wogegen ein Kondensator des Typs A einen ESL-Wert von 0,5 nH aufweist. Letztendlich ausgewählt wurde die Kombination aus zwei Kondensatoren des Typs B, was eine effektive Gesamtkapazität von 6 µF und einen zulässigen Wechselstrom von 5,2 A (eff.) bei einer Temperaturzunahme von 10 K ergibt.

2. Kondensatoren mit niedrigem ESL zum Dämpfen von HF-Spitzen

Das hochfrequente Schalten der Leistungs-MOSFETs verursacht steile Flanken im Eingangsstrom sowie hohe Spannungsspitzen am Eingang und am Verbindungsknoten der Leistungs-MOSFETs mit der Speicherdrossel. Da der ESL der Keramikkondensatoren hier eine entscheidende Rolle spielt, ist es wünschenswert, den ESL der Eingangskondensatoren weiter zu senken. Erreichen lässt sich dies durch Hinzufügen eines kleinen Kondensators mit geringem ESL. Ungeachtet der Tatsache, dass der ESL-Wert material- und strukturbedingt variiert, gilt die Faustregel, dass Kondensatoren mit kleinerem Gehäuse einen niedrigeren ESL-Wert aufweisen (Bild 5).

Was die Oszillationen am Verbindungsknoten der Leistungs-MOSFETs betrifft, ist es gängige Praxis, zum Kondensator der Ladungspumpe, die die Treiberschaltung versorgt, einen Widerstand in Reihe zu schalten, um die Flankensteilheit des Gate-Ansteuersignals zu reduzieren. Eine zusätzliche Dämpfung wird mit einer RC-Reihenschaltung am Verbindungsknoten der Leistungs-MOSFETs (Snubber) erreicht. Beide Methoden sorgen aber für zusätzliche Verluste und gehen damit zulasten des Wirkungsgrads. Die Oszillationen am Verbindungsknoten der Leistungs-MOSFETs lassen sich also verringern, wenn dafür ein geringerer Wirkungsgrad in Kauf genommen wird.

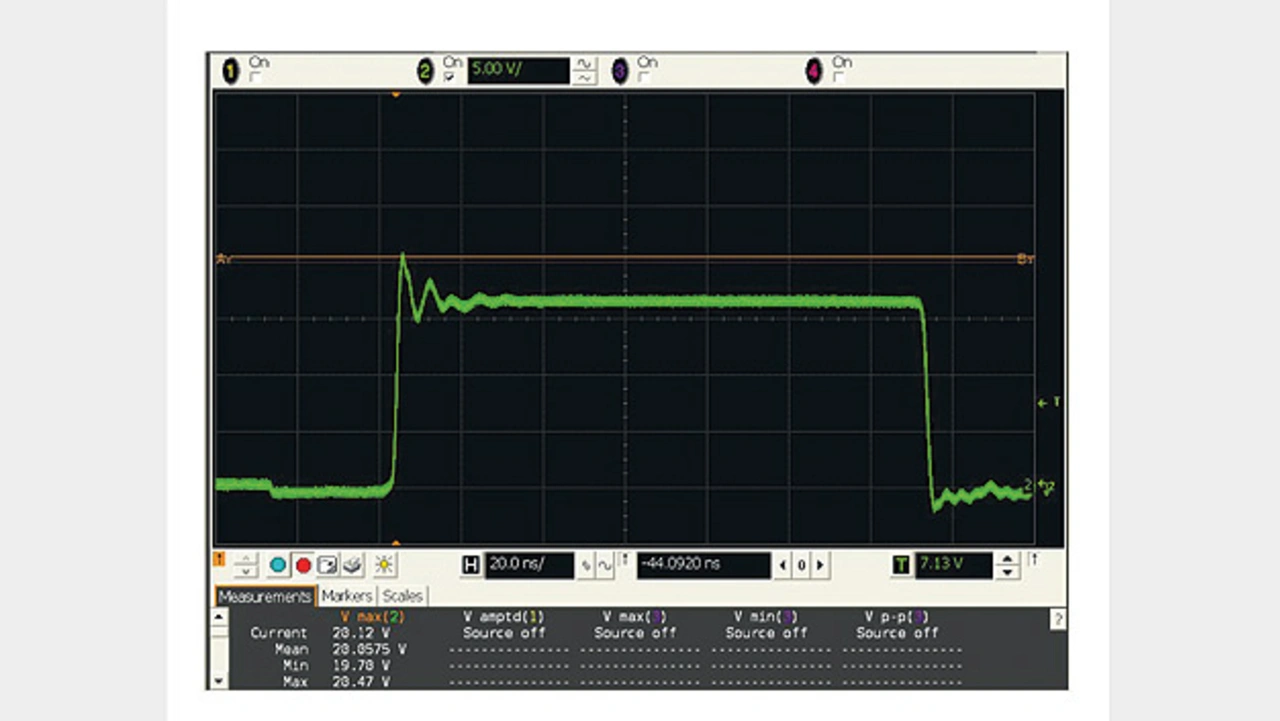

Bild 6 zeigt den Signalverlauf am Verbindungsknoten der Leistungs-MOSFETs des TPS53318 [1] mit zwei Kondensatoren des Typs B als einzige Eingangskondensatoren; UE beträgt 16 V und der Laststrom 6 A. Die Spannungsspitze an diesem Verbindungsknoten erreicht eine Höhe von 22,7 V.

Unter ansonsten gleichen Bedingungen wurde der Eingang mit einem zusätzlichen Kondensator des Typs D versehen. Wie Bild 7 zeigt, reduziert sich die Spannungsspitze hierdurch von 22,7 V auf 20,5 V. Diese deutliche Verbesserung wird zudem ohne Beeinträchtigung des Wirkungsgrads erreicht.

Der zusätzliche kleine Keramikkondensator kann also die Oszillationen am Verbindungsknoten der Leistungs-MOSFETs dämpfen. Allerdings benötigt dieser Kondensator wertvolle Leiterplattenfläche und erhöht in einigen Fällen auch die Kosten. Hier gilt es also zwischen Kosten, Platzbedarf und Wirkungsgrad abzuwägen. Für den als Beispiel gewählten Abwärtswandler nehmen die Gesamtabmessungen der Schaltung auf der Leiterplatte durch den zusätzlichen Kondensator des Typs D jedoch nicht zu.

- Eingangskondensatoren richtig dimensionieren

- 3. Auswahl der Kondensatoren