Temperatur- und Feuchtesensor mit WLAN

Solarspeisung richtig dimensionieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Das System im Einsatz

Dies zeigt, dass der gewählte Akku viel zu groß ist, denn wir gehen ja davon aus, dass er während des Tages geladen wird. Unter idealen Bedingungen versorgt der Akku das System während der Nacht, um dann bei Tageslicht wieder aufgeladen zu werden. Diese Zeitspanne aber kann zum Beispiel im Winter in München unter Umständen nur 4 Stunden betragen.

Legt man für die Sonneneinstrahlung unter freiem Himmel eine Energie von 1 kW/m² zugrunde [1] und setzt für das Solarpanel einen Wirkungsgrad von 15 % an, so kann das hier verwendete Panel eine Leistung von ungefähr 150 W x (0,15 m x 0,13 m) = 2,9 W liefern. Dies entspricht in etwa der Nennleistung des Panels von 2,5 W.

Das Modul TPS82690EVM ist ein einfacher Abwärtswandler, der aus der variablen Akkuspannung eine geregelte Ausgangsspannung von 2,85 V für das WLAN-Modul CC3200EVM erzeugt.

Mit dem HDC1080EVM wird die Temperatur mit einer typischen Genauigkeit von ±0,2 % gemessen, während die Messgenauigkeit bei der Feuchte typisch 2 % beträgt. Das EVM ist über ein I²C-Interface mit dem CC3200EVM verbunden und wird vom WLAN-Modul auch mit Strom versorgt.

Mit einem direkt an den Akku angeschlossenen, hochohmigen Widerstandsteiler wurde ein Batteriewächter implementiert. Gemessen wird die Spannung mit dem in den CC3200 integrierten A/D-Umsetzer.

Die Software wurde mit der Energia Development Platform geschrieben. Alle Messwerte (Temperatur, Feuchte und Batteriespannung) werden in die Cloud (www.m2x.att.com) hochgeladen, sobald sich der CC3200 mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden hat. Es existieren allerdings zahlreiche weitere Cloud-Dienste [2]. Softwarebeispiele gibt es bei [3] und [4], während der Quellcode bei [5] verfügbar ist.

Fazit

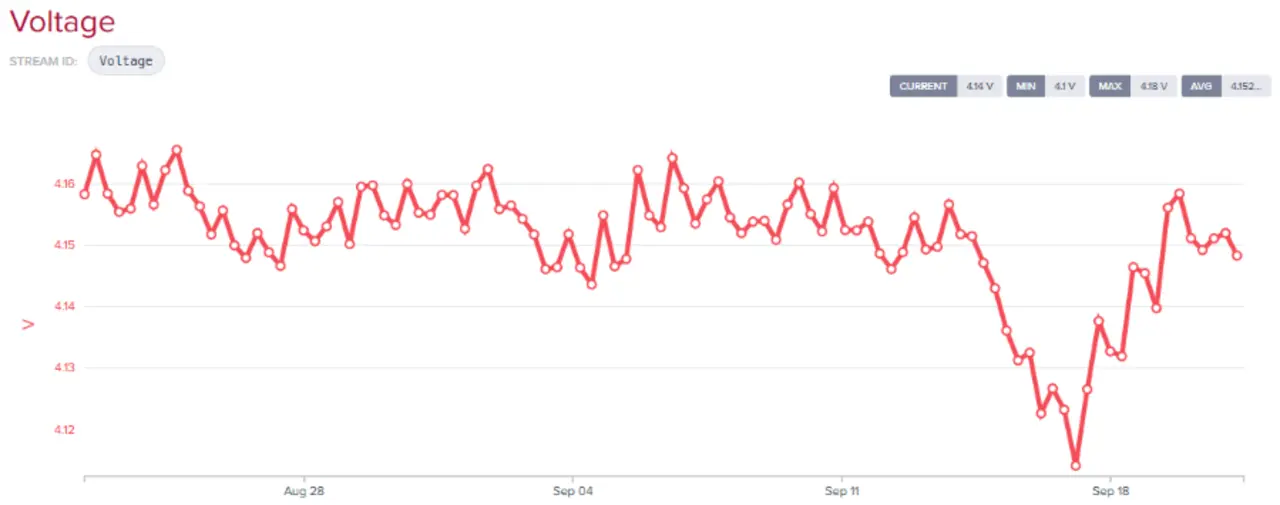

Aus ein paar Evaluation Boards und wenigen externen Bauelementen lässt sich eine komplette, solargespeiste IoT-Anwendung konfigurieren. Wie Bild 3 zeigt, bleibt die Akkuspannung über einen Zeitraum von 30 Tagen weitgehend konstant, und der Akku ist nahezu vollständig geladen. Eine abfallende Kurve würde darauf hindeuten, dass sich der Akku langsam entlädt und der Betriebszyklus dementsprechend reduziert werden muss.

| Hans-Günter Kremser |

|---|

| war nach seinem Nachrichtentechnik-Studium in Köln mehrere Jahre als Entwicklungsingenieur und FAE bei verschiedenen Halbleiterherstellern tätig. Inzwischen arbeitet er als Principal FAE (Field Application Engineer) für analoge Produkte bei Texas Instruments. |

- Solarspeisung richtig dimensionieren

- Das System im Einsatz