Neue ERP-Ökodesign-Richtlinie

Was ändert sich für LED-Netzteile?

Mit der neuen Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020 für Lichtquellen und separate Betriebsgeräte gibt es bei der Auswahl von LED-Netzteilen ab dem 1. September 2021 neue Vorgaben zu beachten. Schukat Electronic nimmt die Änderungen unter die Lupe.

Von Frank Stocker, Field Application Engineer Power Supplies bei Schukat Electronic

Um eine langlebige, ausfallsichere und Richtlinien-konforme Beleuchtungseinrichtung zu bauen, bedarf es der Auswahl einer passenden LED-Stromversorgung. Neben technischen Parametern wie Lastbedingungen, Effizienz und Wärmemanagement sind auch normative Aspekte wie die EMV-Richtlinie (2014/30/EU) und die elektrische Sicherheit nach der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) zu beachten. Damit eine Leuchte das CE-Zeichen erhält, müssen sowohl in die Leuchte integrierte als auch separat betriebene LED-Netzteile zahlreiche Voraussetzungen mitbringen.

Relevante Normen und Richtlinien

Für LED-Netzteile sind beispielsweise die Sicherheitsnormen EN 61347, Teil 1 und Teil 2-13, in Bezug auf die EMV unter anderem die gestrahlte und leitungsgebundene Störaussendung nach EN 55015, sowie für EMV-Störfestigkeitsanforderungen die EN 61547 zu beachten. Neben der elektrischen Sicherheit und der elektromagnetischen Verträglichkeit sind zudem umweltrelevante Richtlinien für das Erlangen der CE-Konformität erforderlich. Dazu zählt die RoHS-Richtlinie mit ihrer aktuell dritten Revision (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe. Sie verfolgt das Ziel, durch die Vermeidung bedenklicher Substanzen den Schutz der menschlichen Gesundheit und Umwelt zu wahren.

Die jüngste für die CE-Konformität relevante Änderung bringt die neue Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020 mit Gültigkeit ab 1. September 2021. Sie ist verbindlich und gilt bis auf wenige Ausnahmen für alle im europäischen Markt in Verkehr gebrachten Lichtquellen sowie separate Betriebsgeräte in diversen Installationen. Damit ist sie für Anwendungen im privaten Wohnbereich ebenso wie für die industrielle Beleuchtung relevant und ersetzt die bisherigen Verordnungen (EG) Nr. 244/2009, (EG) Nr. 245/2009 und (EU) Nr. 1194/2012.

Warum die neue Ökodesign-Verordnung?

Um das Ziel der Energieeinsparung in der EU erreichen und nötige Maßnahmen nachjustieren oder ändern zu können, werden die aus der Richtlinie 2009/125/EG abgeleiteten Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte fortlaufend angepasst. Eine Überprüfung der Verordnung hat gezeigt, dass es von Vorteil wäre, die Vorschriften für den Produktbereich der Leuchtmittel zu aktualisieren, um einer drohenden Verlangsamung bei den Energieeinsparungen entgegenzuwirken.

Die für LED-Netzteile relevanten Merkmale sind aktuell noch in der Verordnung (EU) Nr. 1194/2012 gefasst. Änderungen durch die neue Verordnung ergeben sich in Bezug auf Energieeffizienzanforderungen und Funktionsanforderungen in folgenden Punkten:

• Festlegung strengerer Anforderungen an die Energieeffizienz

• Veränderte Anforderungen an den Standby-Verbrauch

• Berücksichtigung des Verschiebungsfaktors (cos φ1) statt des Leistungsfaktors

• Anforderungen an Flimmer- und Stroboskopeffekte.

1. Energieeffizienz

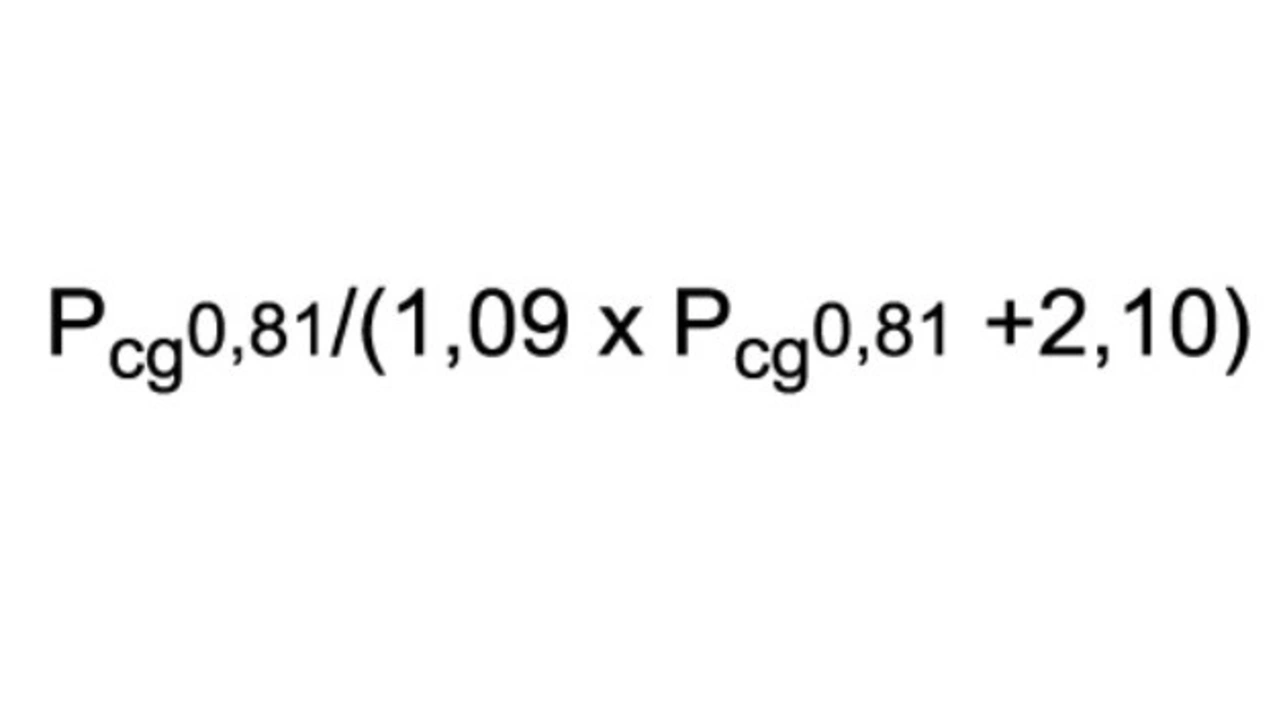

Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung gelten strengere Mindestanforderungen an den Wirkungsgrad. Diese beziehen sich auf die angegebene Ausgangsleistung (Pcg) der Betriebsgeräte für LED- und OLED-Lichtquellen bei Volllast. Errechnet wird die minimal zu erreichende Effizienz nach folgender Formel (1):

2. Verschiebungsfaktor

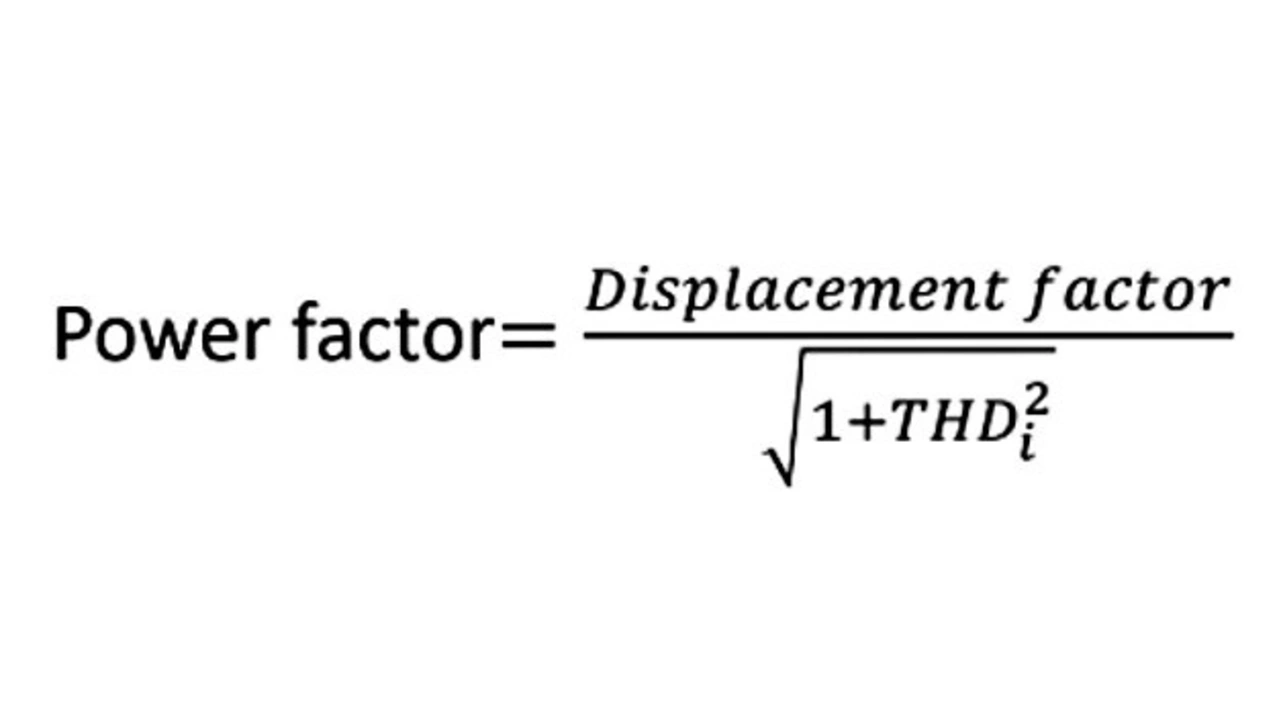

Während die alte (EU) Nr. 1194/2012 Anforderungen an den Leistungsfaktor (PF) stellte, um den Wirkleistungsanteil auf ein gefordertes Niveau zu bringen, zieht die neue Verordnung den sogenannten Verschiebungsfaktor (DF) als relevanten Wert heran. Der Verschiebungsfaktor (cos φ1) bezeichnet den Cosinus des Phasenwinkels φ1 zwischen dem Grundschwingungsgehalt der Netzspannung und dem des Netzstroms.

Die meisten Datenblätter der Betriebsgeräte listen in der Regel den Leistungsfaktor. Der Verschiebungsfaktor lässt sich jedoch anhand einer Formel (2) aus dem Leistungsfaktor errechnen:

Für kapazitive Lasten wie LED-Netzteile fällt der Verschiebungsfaktor immer größer als der Leistungsfaktor aus. Damit ist die neue Anforderung für Netzteile größer 25 W sogar weniger streng als die bisherige Regelung:

≤ 2 W: keine Anforderung

2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4

5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5

> 25 W: PF > 0,9

3. Standby-Verbrauch

Bei einem separaten Betriebsgerät darf die Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno) 0,5 W nicht übersteigen. Das gilt jedoch nur, wenn der Gerätehersteller in der technischen Dokumentation angegeben hat, dass das Gerät für den Leerlaufzustand ausgelegt ist. Auch im Bereitschaftszustand (Psb) und im Bereitschaftsbetrieb eines vernetzten separaten Betriebsgerätes (Pnet) darf die Leistungsaufnahme 0,5 W nicht übersteigen. Die alte Verordnung führte keine Grenzwerte für vernetzte Betriebsgeräte auf.

4. Flimmern

Die in der neuen Verordnung verwendete Messgröße für das Flimmern ist der genormte Parameter „Pst LM“ (st = Kurzzeit, LM = Lichtflimmer-Messmethode). Der Wert Pst LM = 1 bedeutet, dass ein durchschnittlicher Beobachter das Flimmern mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent erkennt. Die Prüfung, die das Flimmern bis zu einer Frequenz von 80Hz betrachtet, ist gemäß IEC 61547-1 oder EN61000-3-3 durchzuführen und das Ergebnis muss kleiner 1 ausfallen. Bei Stromversorgungsherstellen wie Mean Well kann dieser Messwert den EMV-Reporten der akkreditierten Stellen entnommen werden, hier dargestellt am Beispiel des EMV-Reports eines Netzteils mit pulsweitenmoduliertem Ausgang PWM-120-12KN, unterem Dimmlevel von 0,01% und integrierter KNX-Schnittstelle zur direkten Einbindung in die Gebäudeautomatisierung.

5. Stroboskop-Effekt

Der stroboskopische Effekt bezeichnet die Änderung der Bewegungswahrnehmung, die durch einen Lichtreiz mit schwankender Spektralverteilung oder Leuchtdichte entsteht. Diese Schwankungen können sowohl durch das versorgende LED-Schaltnetzteil als auch durch andere Einflüsse verursacht werden. Als Messgröße für den Stroboskop-Effekt in der neuen Verordnung findet die genormte Größe SVM (Stroboscopic Visibility Measure) Verwendung. Dabei bezeichnet SVM = 1 die Sichtbarkeitsschwelle für einen durchschnittlichen Beobachter, betrachtet wird der Frequenzbereich von 80 bis 2000 Hz.

Hier ist eine Prüfung gemäß IEC 63158 vorgeschrieben, dem Prüfverfahren für stroboskopische Effekte von Beleuchtungseinrichtungen. Für dimmbare Lichtquellen ist der Test bei Volllast durchzuführen, wobei der Grenzwert für SVM bei kleiner 0,4 festgelegt ist. Eine „Verunreinigung“ des DC-Ausgangs mit Wechselstromanteilen bei LED-Netzteilen, der sogenannte Current Ripple, ist verantwortlich für Helligkeitsänderungen des LED-Leuchtmittels. Bei LED-Netzteilen im Vollastbetrieb am 230-VAC-Niederspannungsnetz ist durch ihre Schaltungstopologie die doppelte Netzfrequenz, also der 100-Hz-Current-Ripple, für die Rechnung zu berücksichtigen.

Ein Beispiel zeigt eine Empfindlichkeitskurve, die frequenzabhängig Schwellwerte für den SVM abbildet. (Bild 4) Für die Rechnung bei 100 Hz ergibt sich ein Schwellwert von 0,256. Damit lässt sich aus der Rechnung SVM 0,4 * Schwellwert 0,256 ableiten, dass LED-Netzteile mit einem Current Ripple kleiner 10 % die Anforderungen erfüllen. Hersteller wie MEAN WELL geben den Current Ripple auch in den Datenblättern ihrer Konstantstrom-LED-Netzteile an, wie bei der XLG-150-Serie.

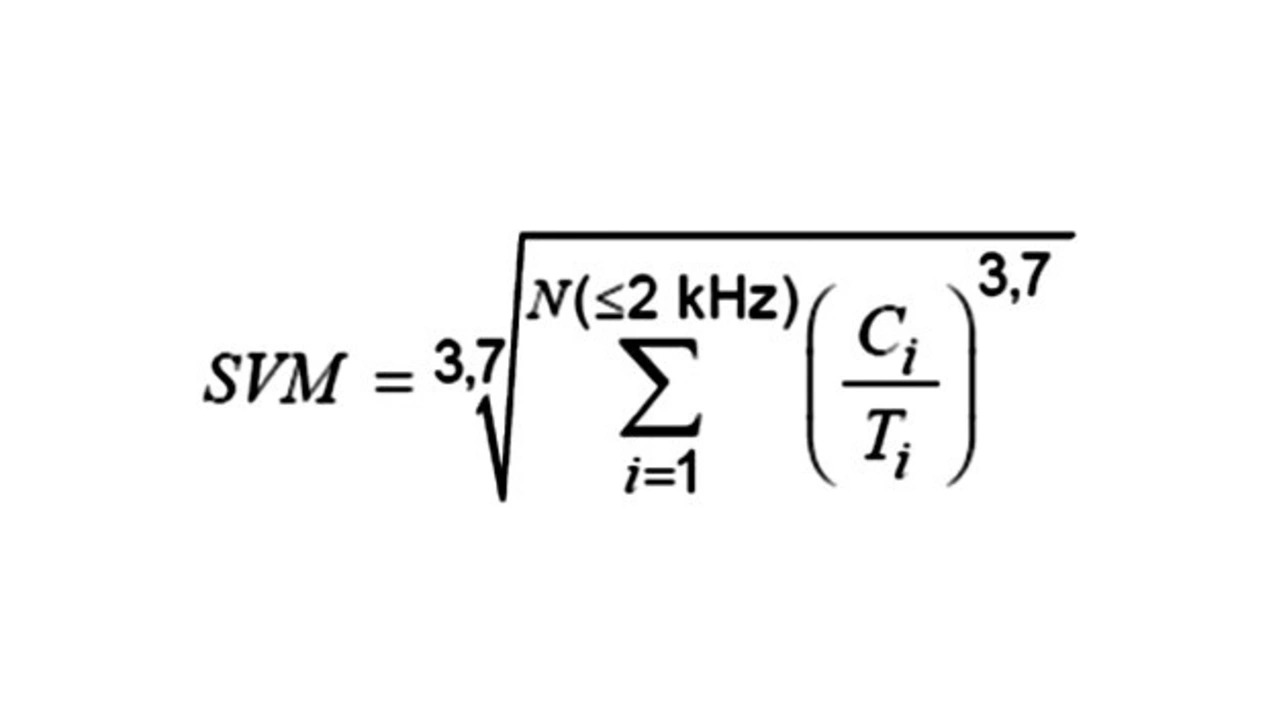

Anhand einer komplexen Formel, publiziert von der internationalen Beleuchtungskommission CIE durch die Arbeit des Ausschusses TC 1-83 („Visuelle Aspekte zeitmodulierter Beleuchtungssysteme“), lässt sich die Sichtbarkeit des SVM quantifizieren. Der SVM ergibt das gewichtete Spektrum, das für alle Frequenzkomponenten bis 2000 Hz summiert wird. Ci steht hier für die relative Amplitude der i-ten Fourier-Komponente, Ti für die definierte Sichtbarkeitsschwelle des Stroboskop-Effekts für eine Sinuswelle bei der Frequenz der i-ten Fourier-Komponente. (Eine ausführliche Beschreibung der Formel sowie weitere Ergebnisse des Ausschusses sind auf den Webseiten der CIE zu finden.)

Relevant für die Berechnung nach der Formel (3) sind somit nur Frequenzen von unter 2000 Hz. Obwohl in der Verordnung nur die Volllastbedingung Erwähnung findet, ergibt sich aus der Formel gleichzeitig Folgendes: Um Stroboskop-Effekte zu vermeiden, sollte bei LED-Netzteilen mit pulsweitenmoduliertem Ausgang unter Teillastbedingungen, also im gedimmten Zustand, die PWM-Frequenz möglichst über der gewählten Schwelle von 2000 Hz liegen. Ein Beispiel hierfür ist das LED-Netzteil PWM-120-24KN von Mean Well, das sich je nach Anforderung per Software bis maximal 4 kHz PWM-Frequenz selbst einstellen lässt.

Funktionsfähigkeit nach der Dauerprüfung

Die Behörden der EU-Mitgliedstaaten testen möglicherweise im Zuge eines Nachprüfungsverfahrens zur Marktaufsicht die Funktionsfähigkeit nach einer Dauerprüfung. Diese Nachprüfung wird direkt an der Lichtquelle durchgeführt und betrifft das LED-Netzteil nur bedingt. Zum einen wird dabei der Lebensdauerfaktor (SF), also die Funktionsfähigkeit der Lichtquelle nach der Dauerprüfung, und zum anderen der Lichtstromerhalt ermittelt. SF beschreibt den Anteil der noch funktionierenden Lichtquellen zu einem bestimmten Zeitpunkt unter gewissen Bedingungen bei definierter Schaltfrequenz. Dabei erfolgt der Betrieb der Lichtquelle ohne Unterbrechung während 1.200 kontinuierlich wiederholter Schaltzyklen. Ein Zyklus umfasst 150 Minuten, in denen die Lichtquelle bei Volllast eingeschaltet ist, sowie 30 Minuten, in denen sie ausgeschaltet bleibt. Am Ende der Prüfung müssen neun von zehn Lichtquellen funktionsfähig sein.

Moderne LED-Netzteile weisen temperaturabhängig bis zu 50.000 Betriebsstunden oder mehr auf und unterliegen dank schaltender Halbleiterkomponenten keinem Verschleiß in Bezug auf die Schaltzyklen. Wie das Datenblatt die voraussichtliche Betriebserwartung und die Ausfallwahrscheinlichkeit MTBF (Mean Time Between Failures) angibt, zeigt Bild 5 am Beispiel der XLG-150-Serie von Mean Well.