Design-Praxis: Systemsimulation (Teil 3)

Herausforderungen durch Feldwechselwirkungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Emissionen vermeiden

Zum Abschluss wird die EMV-Emission betrachtet. Dies spannt den Bogen über die gesamte Artikelserie: von den Resonanzen in den Versorgungsebenen, über die Thematik der Impedanzanpassung und der Rückströme bei Signalleiterbahnen, bis hin zur Modenumwandlung bei differentiellen Leitungen.

Die Stromverteilung auf der Leiterplatte, dem Gehäuse und der Verkabelung bewirkt elektromagnetische Felder in der Umgebung. Die Stromverteilung ist als Überlagerung von Elementarströmen auf allen Leitern anzusehen. Jeder dieser Elementarströme erzeugt eine elektromagnetische Elementarwelle. Diese Elementarwellen ergeben in Überlagerung das abgestrahlte Feld. Bei gegebener Frequenz fällt dieses abgestrahlte Feld invers proportional mit dem Abstand zur Quelle ab. Die emittierte Feldstärke hängt direkt von der Stromstärke ab und von der Kohärenz der Stromverteilung: die Elementarwellen können konstruktiv oder destruktiv überlagert werden.

Falls Teile der Ströme in Resonanz geraten ergibt das typischerweise eine hohe Emission. Dies ist das Wirkprinzip von Antennen. Auf Leiterplattenebene geraten meist die Versorgungsebenen in Resonanz, hier können Ströme ein größeres Spektrum an Wellenformen einnehmen. Die terminierten Signalleitungen sind hingegen oft weniger anfällig für eine Resonanz. Allerdings werden die Resonanzen in den Versorgungsebeben oft durch Signale, die in den Signalleitungen auf Impedanzsprünge treffen, an denen z.B. der Rückstrompfad beeinträchtigt ist, angeregt.

Jobangebote+ passend zum Thema

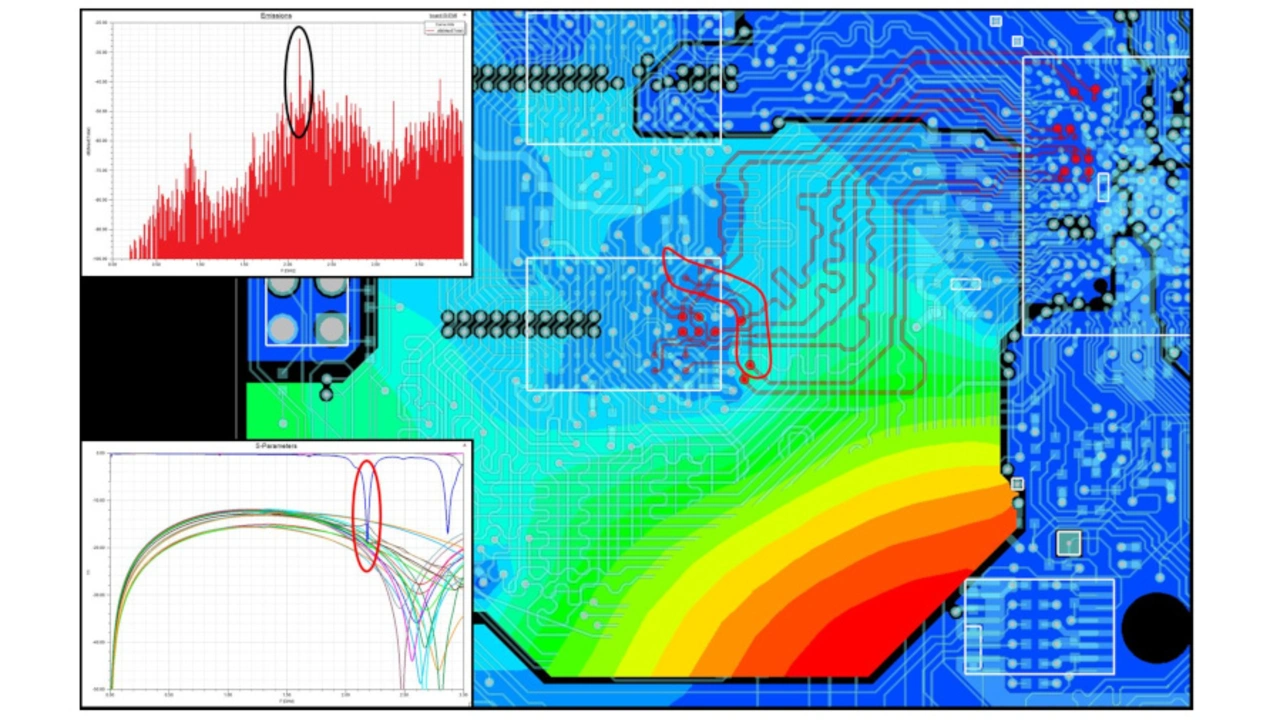

Ein Beispiel hierfür zeigt Bild 4. Es werden Daten mit 1066 Mbit/s in einem DDR-Bus auf acht parallelen Leitungen übertragen. Das Emissionsspektrum links oben zeigt, dass der Emissionspegel bei 2,13 GHz die restlichen Pegel um 20 dB übersteigt.

Die Ursache kann mit mehreren Beobachtungen aus der Simulation verstanden werden. Zunächst entspricht natürlich der Emissionspeak der Datenfrequenz (2*1066 MHz=2,132 GHz): die Signale sind eine klare Störquelle. Weiterhin zeigt eine Darstellung der zugehörigen Spannungsverteilung zwischen VCC und GND, dass das zugehörige Versorgungsnetzwerk in Resonanz gerät. Die ursächliche Signalleitung, ist aus den Reflexionsdämpfungen der Signalleitungen und des Versorgungsnetzes, ersichtlich. Hier tragen die DQ2-Leitung und das Versorgungsnetz eine Resonanz nahe 2,13 GHz. In Antennensprache ist die DQ2-Leitung also die Speiseleitung und das Versorgungsnetz der Strahler. Dies sind genügend Hinweise um die Ursache im Design zu identifizieren.

Eine genaue Betrachtung des Lagenaufbaus und der Leiterbahnführung ergeben, dass die DQ2-Leitung im rot markierten Bereich auf der Oberseite der Leiterplatte verläuft und auf VCC referenziert. Dann wird die Leiterbahn mit einem Via auf die Unterseite der Leiterplatte geführt, an der sie auf GND referenziert. Es findet also ein Wechsel des Referenznetzes statt und der Rückstrompfad ist auf diese Weise unterbrochen. Die DQ2-Leitung ist diejenige der acht Leitungen, welche am längsten auf VCC referenziert. Sie koppelt also am stärksten in das Versorgungssystem ein und kann somit am besten eine Resonanz anregen.

Daraus folgen unmittelbar einige Gegenmaßnahmen:

- Falls Größe und Form des VCC-Netzes noch variabel sind, kann die Resonanzfrequenz von 2,13 GHz weiter weggeschoben werden.

- Alle Signalleitungen sollten möglichst nur auf GND referenzieren

Das Beispiel zeigt, wie Feldsimulation dabei hilft, Ursachen von Störungen zu identifizieren: mit Fokus auf eine kritische Schnittstelle (z.B. der DDR3-Bus), werden unterschiedliche Blickwinkel, wie S-Parameter oder Feldverteilungen zwischen den Versorgungslagen eingenommen. Das gewährt Einblicke, die mit konventioneller Messung nur schwer zu erlangen sind. Somit findet auch ein stark beschleunigter Wissensaufbau statt.

Die Praxis beinhaltet viele ähnliche Szenarien. Ein häufiges Beispiel ist eine Signalleitung, die über einen Schlitz läuft und die Leiterplatte zur Schlitzantenne wird. Dies tritt auch sehr häufig bei vermeintlichen Low-Speed-Leitungen auf, welche meist nicht nach den strikten Regeln von High-Speed-Leitungen verlegt werden. Dabei wird die Flankensteilheit aufgrund moderner Siliziumtechnologie häufig vergessen: bereits 10 MHz SPI-Taktsignale tragen einen Frequenzgehalt bis in den Gigahertzbereich. Auch ein solches Signal kann bei schlechter Referenzierung zu Abstrahlungsproblemen führen. Ihre Ursache ist dann sehr schwer zu identifizieren, da es sich oft um eine sehr hohe Harmonische der Taktfrequenz handelt.

Damit wird noch einmal auf die differentiellen Leitungen zurückgegriffen. Nun ist klar, dass differentielle Signale auf abgeglichenen differentiellen Leitungen, keine Rückströme in den Versorgungsnetzen bewirken. Sie lösen also nur geringfügige Abstrahlung aus. Unter einer Modenumwandlung zu einer Gleichtaktmode, gibt es jedoch Rückströme im Versorgungssystem, die erhebliche Emissionen bedingen können. Neben den Versorgungsnetzen können natürlich Verkabelungen und besonders metallische Gehäuse mit Schlitzen, als Strahler wirken.

Kabel können bei entsprechender Länge auch schon bei relativ niedrigen Frequenzen in Resonanz geraten und zur Abstrahlung führen. Im Peripherie-Bereich wird daher auch meist mit differentiellen Signalen gearbeitet. Am Eingang stellt hier häufig eine Gleichtaktdrossel eine EMV-Maßnahme dar. Dabei ist auf einen möglichst symmetrischen Einbau, bezüglich kapazitiver und induktiver Kopplungen zu achten. Ihre Impedanz muss möglichst gut zur Leitung abgeglichen sein.

Diese Herausforderungen, speziell im Bereich der Elektromagnetischen Verträglichkeit, bezüglich Abstrahlung, aber auch leitungsgebundener Emissionen und der Störempfindlichkeit (Suszeptibilität) treten bei sehr vielen Schnittstellen zur Peripherie auf: Beispiele sind Display- bzw. HMI-Anbindungen, serielle Schnittstellen, aber auch Low-Speed-Leitungen für CAN, LIN, Most und Flexray.

Die Kopplung erfolgt immer über die elektromagnetischen Felder. Es ist auf Resonanzen zu achten, die typischerweise in Kabeln, im Versorgungsnetzwerk und im Gehäuse auftreten. Die kritischen Frequenzen sind meist durch die geometrischen Dimensionen gegeben, da die Resonanzen stehende Wellen auf diesen Strukturen sind.

- Herausforderungen durch Feldwechselwirkungen

- Vielfaches Übersprechen

- Differentielle Signale und Modenumwandlung

- Emissionen vermeiden

- Résumé