Design-Praxis: Systemsimulation (Teil 3)

Herausforderungen durch Feldwechselwirkungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Differentielle Signale und Modenumwandlung

Differentielle Paare sind eine weitere Maßnahme um Kopplungen zu vermeiden: insbesondere für Leitungen die hohe Datenraten, also hochfrequente Signale tragen, oder zur Peripherie verbinden. Beispiele hierfür sind das Strobe Signal in DDR-Bussen, serielle Schnittstellen wie USB oder PCIe aber auch LVDS.

Bei differentiellen Paaren verhalten sich Hin- und Rückstrompfade möglichst symmetrisch. Damit fließen geringere Ströme auf den Referenzebenen. Die Rückströme auf den Referenzebenen können sich nämlich räumlich weiter ausbreiten und somit Kopplungen an andere Signalleitungen verursachen - speziell an Leitungen, die auf dieselbe Ebene referenzieren. Des Weiteren sind kohärente Stromverteilungen, speziell auf größeren Ebenen, oft auch die Ursache für Abstrahlung. Dieser Antennenmechanismus wird später noch genauer betrachtet.

Die Implementierung differentieller Signalleitungen birgt jedoch einige Herausforderungen. Meist ist eine exakt symmetrische Leiterbahnführung nämlich nicht umsetzbar. Führt eine differentielle Leitung um eine Kurve oder einen Eckpunkt, so fällt die Außenleitung etwas länger aus. Bei 260 µm Bahnabstand eines Paars und 140 µm Leiterbahnbreite beträgt der Abstand der Mittellinien der Leiterbahnen 400 µm. Eine 90°-Biegung in zwei 45°-Knicken bewirkt 680 µm Längenunterschied der Leiterbahnen. Bei 5 GHz beträgt die Wellenlänge in einer Mikrostreifenleitung auf FR-4 Substrat ca. 3,4 cm. Der Längenunterschied der beiden Leiterbahnen misst also 1/50 der Wellenlänge, das entspricht einer Phasendifferenz von 7,2°.

Propagiert dieses differentielle 5-GHz-Signal durch die Leitung, so fällt die Anfangsphase der Stränge von 180° auf 172,8° ab: das Signal enthält am Empfänger einen Gleichtaktanteil. Dieser ist die Überlagerung der phasenverschobenen Einzelsignale. Daraus ergibt sich unter Verwendung der Additionstheoreme, unter Vernachlässigung der Verluste, die Modenumwandlung zu:

| (1) |

|---|

Dieser differentielle S-Parameter beschreibt die Umwandlung eines Gegentaktsignals in ein Gleichtaktsignal durch die Leitergeometrie. Im obigen Beispiel wird 0,4% der als Gegentaktmode eingespeisten Leistung in eine Gleichtaktmode umgewandelt und kann eine Abstrahlung bewirken.

Jobangebote+ passend zum Thema

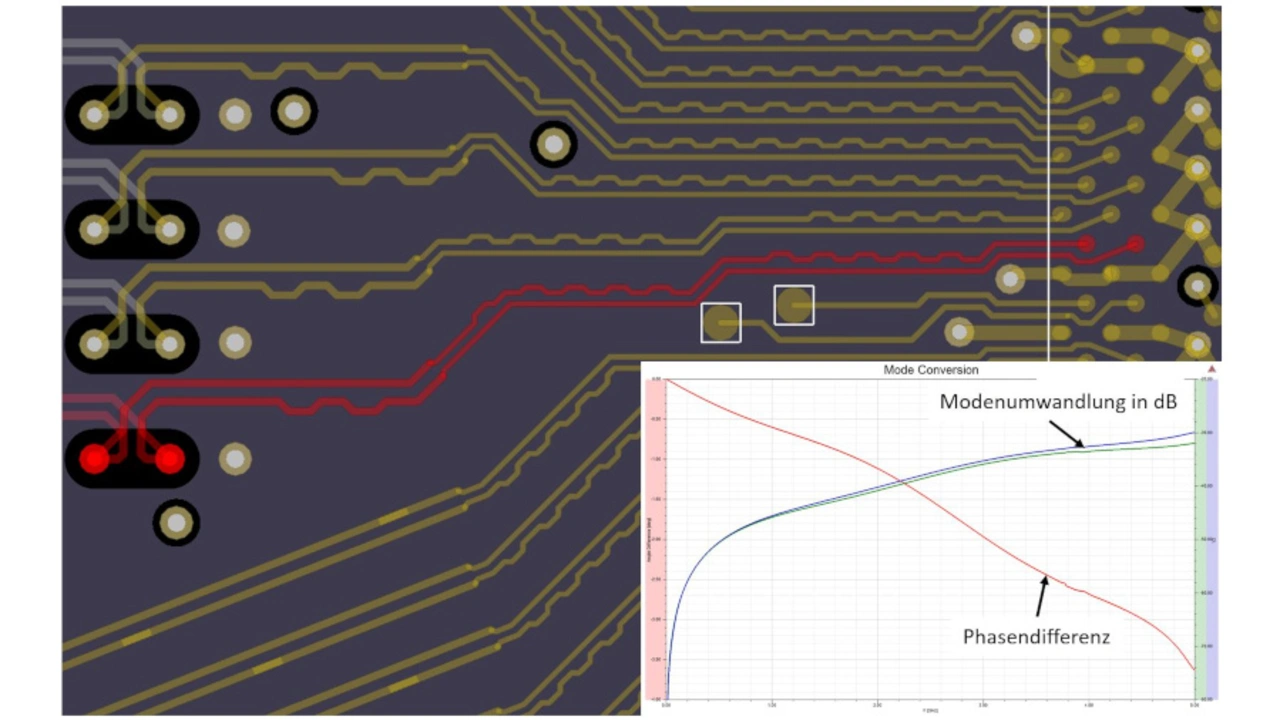

Zum Ausgleich dieser Asymmetrie in differentiellen Leitungen kompensiert ein Mäander (Bild 3) die relative Phasenlage lokal. Hier wird auch die geometrisch bedingte Modenumwandlung am Fan-Out eines Ball-Grid Arrays (BGA) ausgeglichen. Das Diagramm in Bild 3 zeigt den Frequenzgang der Phasenverschiebung an den Einzelleitungen des rot gekennzeichneten differentiellen Paars. Der grüne Graph zeigt die Modenumwandlung. Der blaue Graph wurde mit Gleichung (1) berechnet und reproduziert den grünen Graph über weite Bereiche hinweg.

- Herausforderungen durch Feldwechselwirkungen

- Vielfaches Übersprechen

- Differentielle Signale und Modenumwandlung

- Emissionen vermeiden

- Résumé