AMA-Sensorpreis 2018

Der Standard von morgen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Siloxan-resistenter Multipixel-Gassensor

Gassensoren auf Metalloxid-Basis sind weit verbreitet, nicht nur als Einzelelemente, sondern auch in Form von Arrays. Werden in diesen die einzelnen Pixel mit unterschiedlichen Charakteristiken versehen, dann lassen sich mittels Mustererkennung auch verschiedene Gase gleichzeitig messen – bis hinab in den Sub-ppm-Bereich. Solche Sensor-Arrays sind gut geeignet, die Atemluftqualität in Innenräumen zu überwachen, vor allem in Büros. Hier hat man häufig mit Ausdünstungen von Geräten, Möbeln und Teppichböden zu tun – den anfangs schon genannten flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

Jedoch degradieren die Metalloxid-Sensoren mit der Zeit; ihre Empfindlichkeit nimmt ab und sie zeigen zu kleine Messwerte an. Eine umständliche Nachkalibration oder ein Austausch ist dann unumgänglich. Als Ursache dafür gelten die sogenannten Siloxane – Kettenmoleküle aus abwechselnd Silizium- und Sauerstoffatomen mit daran hängenden Wasserstoffatomen oder Kohlenwasserstoffgruppen. Sie kommen häufig an Arbeitsplätzen vor, da IT-Geräte mit Kunststoffgehäusen, wie Handys und Laptops, sie abgeben. In der Praxis handelt es sich um viele verschiedene Varianten aus dieser Stoffgruppe. Ihre Konzentrationen liegen meist im ppb-Bereich.

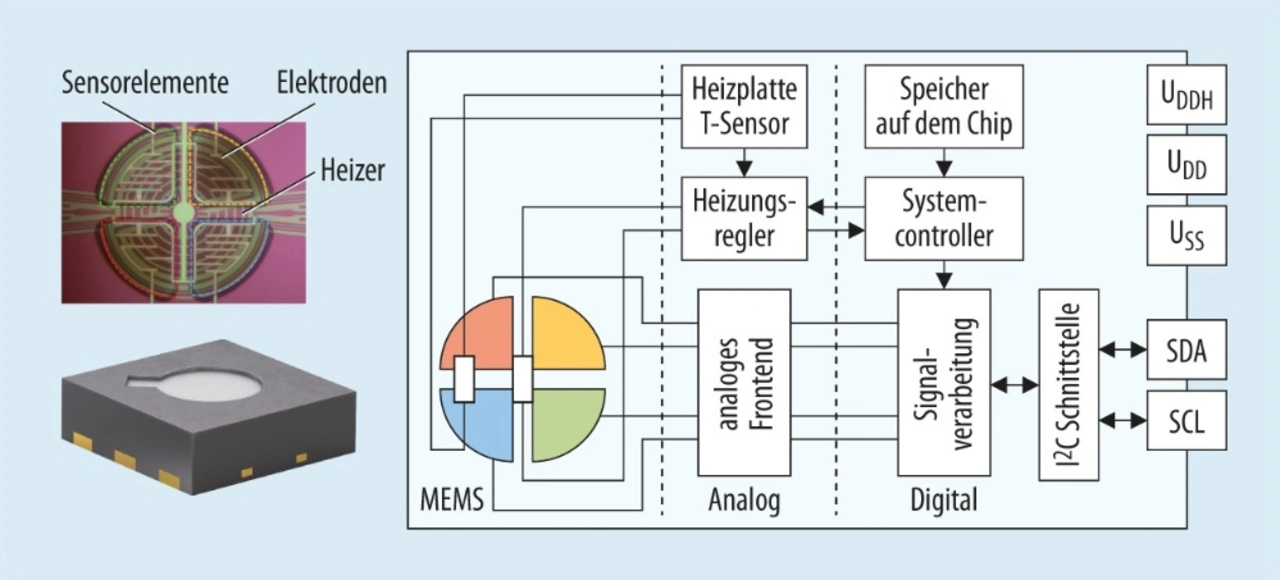

Der Sensirion-Arbeitsgruppe von Dr. Felix Hoehne ist es nun gelungen, einen Typ Gassensor zu entwickeln, der gegen eben diese Siloxane besonders widerstandsfähig ist und eine wesentlich verbesserte Langzeitstabilität aufweist. Der SGP-MOXSens (Bild 3) enthält das komplette Sensorsystem auf einem Chip, einschließlich analoger und digitaler Signalvorverarbeitung, Temperatur- und Feuchte-Kompensation sowie Speicherung von Kalibrationsdaten.

Das kleine Gehäuse birgt vier verschiedene Metalloxid-Elemente (Pixel) in Form von porösen Nanopartikelfilmen auf einer Mikro-Heizplatte, zusammen mit dem zugehörigen ASIC auf einem Chip. Durch Verrechnung der Einzelsignale verbessert sich die Selektivität, und es sind mehrere Gase gleichzeitig messbar. Dank einer sehr kleinen thermischen Masse liegt die Reaktionszeit bei 50 ms, und es lassen sich kontrollierte Temperaturprofile über einen Bereich von mehreren 100 °C durchfahren.

Jobangebote+ passend zum Thema

Thermometer mit automatischer in-situ-Kalibrierfunktion

In der chemischen, pharmazeutischen oder Lebensmittelindustrie gibt es technische Prozesse, bei denen die vorgeschriebene Temperatur mit sehr hoher Genauigkeit eingehalten werden muss. Da die üblichen Temperatursensoren nicht gänzlich frei von Langzeitdrift sind, müssen sie in regelmäßigen Abständen, etwa alle paar Monate, überprüft und kalibriert werden.

Als sicher reproduzierbare Fixpunkte verwendet man dazu Phasenübergänge von bestimmten Stoffen. Häufig handelt es sich dabei um Schmelz- oder Siedetemperaturen, beispielsweise ein hochreines Wasser-Eis-Gemisch für die Temperatur 0 °C. Der Kalibriervorgang ist allerdings sehr aufwändig und zeitraubend; der Sensor muss ausgebaut und in die Kalibrationsapparatur eingesetzt werden, währenddessen steht die Produktion still. Bei Hunderten bis Tausenden von Thermometern in einem Großbetrieb entstehen hohe Kosten und Einnahmenausfälle.

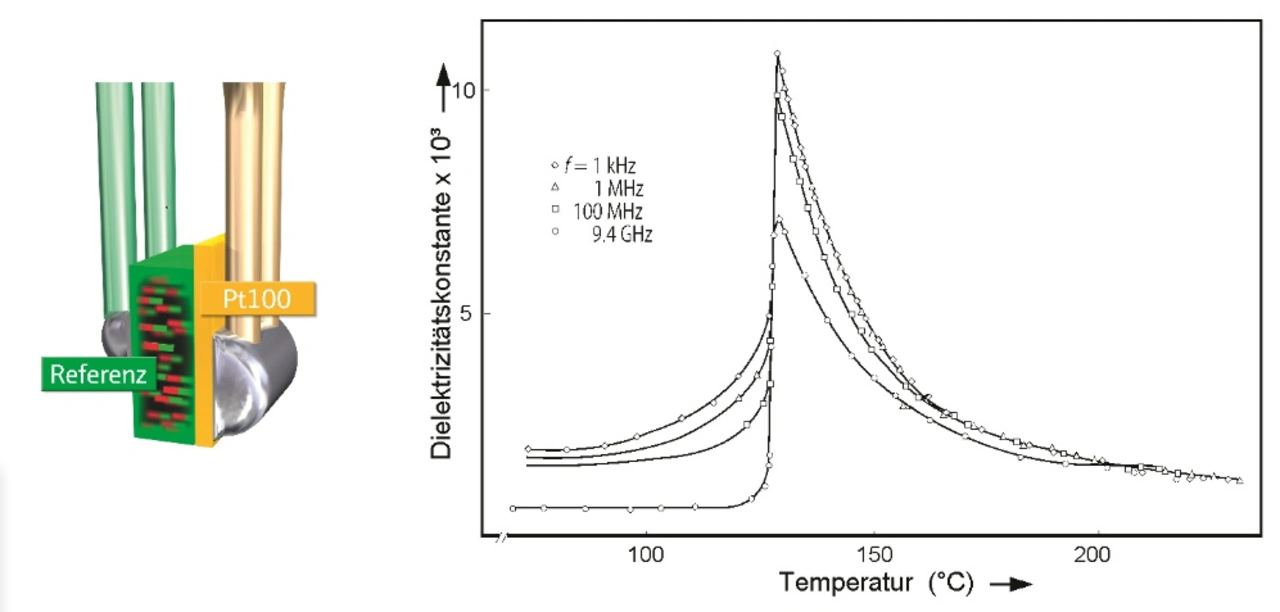

Alfred Umkehrer von Endress + Hauser Wetzer in Nesselwang entwickelte in Kooperation mit Innovative Sensor Technology IST einen bahnbrechenden Sensor mit Selbstkalibration. Die notwendige Grundlagenforschung kam zuvor von der TU Ilmenau. Bei dem Produkt iTHERM TrustSens TM37x ist ein Element mit physikalisch konstanter Temperaturreferenz fest eingebaut. Da Schmelz- oder Siedepunkte von Stoffen schwer zu handhaben sind, verwenden selbstkalibrierende Thermometer eine andere Art von Fixpunkt: einen Phasenübergang zwischen zwei verschiedenen Zuständen eines Festkörpers.

Umkehrer wählte für sein Thermometer ein ferroelektrisches Keramikmaterial, das eine materialspezifische Curie-Temperatur von 118 °C hat. Übersteigt die Temperatur diesen Wert, verschwindet die Polarisierung. An diesem Punkt ist die Dielektrizitätskonstante sehr hoch, außerdem ändert sie sich bei minimalen Temperaturschwankungen um mehrere hundert Prozent. Diesen Effekt nutzt der iTherm aus. Diejenige Temperatur, bei der die Dielektrizitätskonstante einen ganz bestimmten Wert hat, dient als Referenztemperatur.

Das Referenzelement ist hermetisch verkapselt und fest in den Sensor eingebaut , zusammen mit der zugehörigen Elektronik. Damit ist jetzt eine unkomplizierte Selbstkalibration möglich, ohne dass der Sensor aus der Anlage herausgenommen werden muss.

Unterstützung für junge Unternehmer

Neben dem eigentlichen Hauptpreis werden auch Sonderpreise für junge Unternehmer in Form eines kostenlosen Messestandes auf der Sensor+Test vergeben. Bedingung ist, dass die Start-Ups nicht länger als fünf Jahre am Markt sind, weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz unter 10 Millionen Euro erwirtschaften. In diesem Jahr sind es drei.

- Dr. Matthäus Langosch (CeLaGo Sensors, Saarbrücken, und Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes): Dünnschicht-Folien-DMS, der es ermöglicht, flexible, hochempfindliche und applikationsspezifische DMS-Formen für sensitive, energiesparende und robuste Sensorsysteme einzusetzen.

- Houssam El Moutaouakil (Senvisys, Saarbrücken): Effiziente kabellose Sicherung von Bahnübergängen durch Vibrationsanalyse, unterstützt durch künstliche Intelligenz.

- Theresa Ebeling (HygNova, Berlin): HygNova Advance hilft medizinischen Institutionen dabei, Krankenhausinfektionen durch die Erhöhung der Hände-Desinfektionsrate zu reduzieren

- Der Standard von morgen

- Siloxan-resistenter Multipixel-Gassensor