Zwischen Elektronik und Photonik

THz-Frequenzen erzeugen und analysieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Direkte THz-Erzeugung mit einem Quantenkaskadenlaser

Eine Alternative zur elektronischen Aufwärtskonvertierung ist die direkte THz-Erzeugung mithilfe eines Quantenkaskadenlasers (QCL) und nichtlinearer Optik (parametrische optische Prozesse). Mit einem QCL lassen sich bereits akzeptable Leistungspegel erreichen, allerdings bleibt die Effizienz begrenzt, und für den Betrieb sind häufig kryogene Temperaturen nötig.

Angesichts dieser Herausforderungen hat eine andere Strategie zunehmend Interesse auf sich gezogen: die »Abwärtskonvertierung« aus dem optischen Frequenzbereich mithilfe von ultraschnellen Photodioden und Photoleitern, wie im folgenden Abschnitt beschrieben. Die Abwärtskonvertierung verspricht Abstimmbarkeit über einen breiten Bereich, den Betrieb bei Raumtemperatur und das Potenzial, ausgereifte Technologien, die für die Glasfaserkommunikation entwickelt wurden, wiederzuverwenden. Der Leistungsbereich wird erweitert, wenn auch mit Einschränkungen bei der Effizienz.

Die Erzeugung von phasenkohärenter Strahlung in einem Laser ist ein etabliertes Verfahren und hat zu Anwendungen geführt, die optische Kommunikation mit Glasfasertechnologie kombinieren. Entscheidend für den Erfolg ist die direkte Umwandlung von elektrischem Strom in kohärentes Licht. Für die Optoelektronik sind die III-V-Halbleitermaterialien mit direkter Bandlücke – GaAs und GaN – am wichtigsten.

Jobangebote+ passend zum Thema

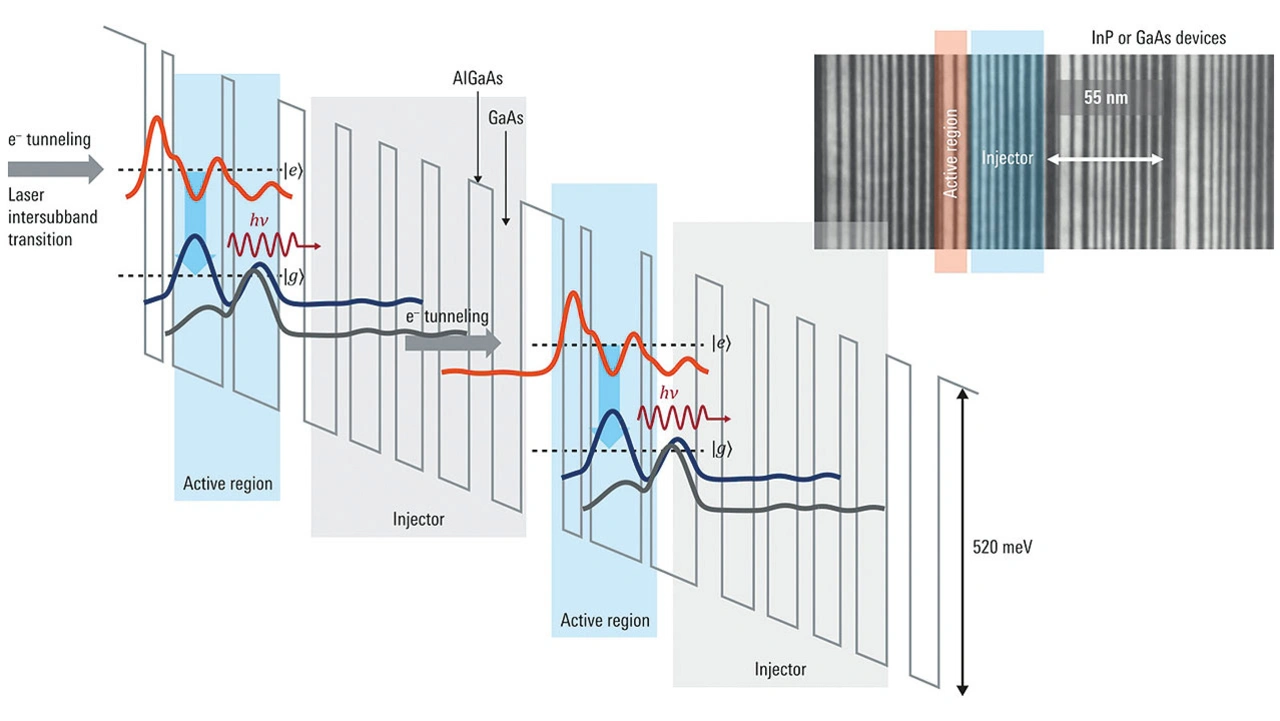

Interband-Diodenlaser sind kostengünstig und effizient bei der Erzeugung von Photonen vom Ultraviolettbereich über das sichtbare Licht bis in den IR-Bereich. THz-Photonen haben jedoch Energien, die 100- bis 1000-mal kleiner sind als bei Photonen des sichtbaren Lichts, und Materialien mit einer derart kleinen Bandlücke und Besetzungsinversion existieren nicht. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wird die Laseremission in einem QCL durch Intersubband-Übergänge innerhalb eines periodischen Stapels von Halbleiter-Multi-Quantentopf-Heterostrukturen erzielt, wie Bild 7 zeigt.

Die Tiefen der Quantentöpfe können durch Steuerung der Schichtdicken während des Herstellungsprozesses angepasst werden. Somit hängt die Wellenlänge des Laserübergangs von der physikalischen Struktur des Bauelements ab. Mithilfe des sogenannten »Elektronenwellenfunktions-Engineerings« gelingt die Erzeugung von niederenergetischen THz-Photonen, für die herkömmliche Interband-Diodenlaser ungeeignet sind.

Ein einzelnes Elektron kann mehrere Photonen generieren, was diesen Prozess äußerst effizient macht. Das Tunneln von einem Quantentopf zum nächsten ist der Ursprung des Begriffs »Quantenkaskade«. Licht wird emittiert, wenn Elektronen durch mehrere Quantentöpfe »kaskadieren«, die ein Übergitter bilden.

Der erfolgreiche Einsatz eines QCL für THz-Frequenzen wurde erstmals 2002 demonstriert [4]. QCLs haben bei der Frequenzabdeckung, Leistungsabgabe und Betriebstemperatur rasche Fortschritte erzielt. Durch sorgfältige Auslegung der Quantentöpfe wurde die Laseremission bei Wellenlängen von 2,75 μm (109 THz) bis 161 μm (1,9 THz) erreicht. Vorrichtungen für längere Wellenlängen benötigen zwar weiterhin kryogene Kühlung, aber der Betrieb bei Raumtemperatur wurde bis mindestens 16 μm realisiert.

Ein Ansatz, der langwellige THz-QCL-Quellen mit intrakavitärer nichtlinearer Frequenzmischung nutzt, hat sogar die Erzeugung von Frequenzen unterhalb von 1 THz ermöglicht. Ein Meilenstein zur Entwicklung eines bei Raumtemperatur betreibbaren THz-Quantenkaskadenlasers wurde kürzlich mit einer Vorrichtung erzielt, die bei −23 °C und damit in einem Temperaturbereich arbeitet, der mit Peltier-Kühlern erreichbar ist.

Abwärtskonvertierung aus dem optischen in den THz-Bereich über Photomischung

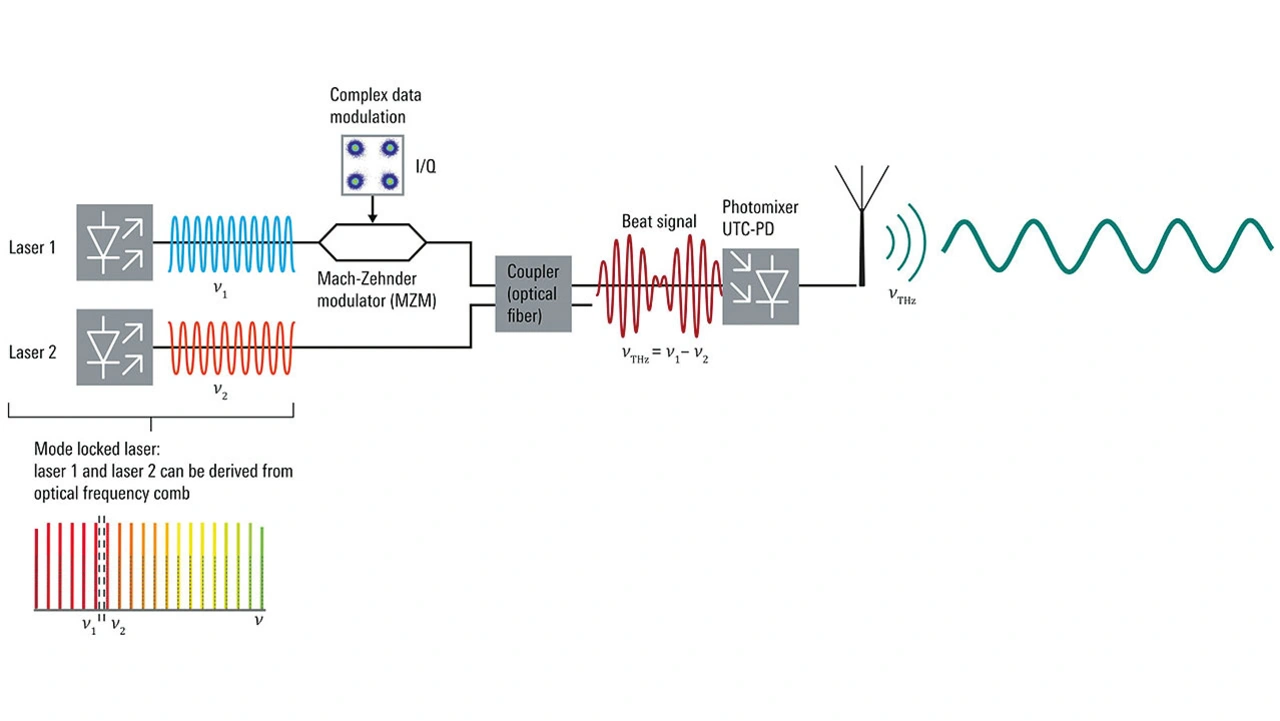

Der dritte Ansatz ist die optoelektronische THz-Erzeugung im Frequenzbereich, bei der eine Uni-Traveling-Carrier-Photodiode (UTC-PD) und eine PIN-Photodiode als Photomischer eingesetzt werden. Dieser indirekte Ansatz zur Erzeugung kontinuierlicher THz-Wellen zieht großes Interesse auf sich: Eine Photodiode kann ein optisches Signal effizient in ein elektrisches Signal umwandeln, indem sie optisches/Infrarot-Laserlicht nutzt, um freie Ladungsträger in einem Halbleiter oder organischen Kristall zu erzeugen. Die Antennenstruktur um den Photomischer wandelt den oszillierenden Photostrom in eine THz-Welle um, wie im Photomischungsverfahren in Bild 8 dargestellt.

Moderne Photomischer basieren entweder auf GaAs oder InGaAs/InP und benötigen Laserwellenlängen unterhalb der Halbleiterbandlücke (etwa 0,8 µm bzw. 1,5 μm). Durch das Abstimmen der Laser kann die Frequenz der Schwebung über einen weiten spektralen Bereich variiert werden, was sich direkt in einer breitbandig abstimmbaren THz-Strahlung widerspiegelt.

Dies ermöglicht die Anwendung der für die optische Kommunikation entwickelten Techniken zur Erzeugung optischer Vektorfelder und damit die technologische Ausweitung auf den THz-Bereich. Wenn zusätzliche Frequenzen hinzugefügt werden, erleichtern diese Techniken außerdem die Implementierung von Mehrfrequenzkommunikation. Die Kombination erlaubt auch eine einfache Integration dieser Funkverbindungen in die Glasfaserinfrastruktur.

Für die On-Chip-Kommunikation und die künftige Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen Geräten werden ebenfalls THz-Hohlleiter benötigt. Diese können mit photonischen Valley-Kristallen erreicht werden, die einen Biegeverlust von nahezu null und eine Rückstreuung von null aufweisen. Bezieht man beide Frequenzen auf denselben Frequenzkammgenerator, so kann die einzigartige Phasen- und Frequenzstabilität optischer Kämme auf breitbandige und abstimmbare Weise in den THz-Bereich überführt werden. Auf der Empfängerseite könnte eine Schottky-Diode oder eine zur Senderseite symmetrische Anordnung zum Einsatz kommen. Dies ist auch für messtechnische Geräte vielversprechend, da eine Hochskalierung bis in den THz-Bereich möglich ist.

THz-Wellen in der Praxis: Punkt-zu-Punkt-Übertragung bei 300 GHz

Versuche zur THz-Datenübertragung mit einer Sendeantenne und einer Empfangsantenne wurden bereits im Labor und im Freien durchgeführt. Zwischen 200 und 300 GHz existiert ein Übertragungsfenster mit geringen atmosphärischen Verlusten. Gegenüber optischen Freiraumverbindungen wird die Millimeterwellen- oder Terahertz(THz)-Übertragung durch ungünstige Witterungsbedingungen wie Regen und Nebel weit weniger beeinträchtigt.

![Beispiele für die Datenübertragung um 300 GHz im Labor (links) [55] und bei einem Freiluftversuch (rechts). eine 300-GHz-Verbindung zur Live-HD-Videoübertragung über eine Entfernung von 850 m hergestellt (links) Beispiele für die Datenübertragung um 300 GHz im Labor (links) [55] und bei einem Freiluftversuch (rechts). eine 300-GHz-Verbindung zur Live-HD-Videoübertragung über eine Entfernung von 850 m hergestellt (links)](https://cdn.elektroniknet.de/thumbs/media_uploads/images/1705570612-270-worswyyti.jpg.1280x0.webp)

Bild 9 zeigt Versuche, bei denen eine Übertragungsverbindung bei 300 GHz im Hafen von Dünkirchen über 850 m erfolgreich mit einem extrem fokussierten Strahl realisiert wurde. Die Empfindlichkeit der Vorrichtung wird durch den Einsatz eines Metallspiegels unterhalb der Diodenmesa mittels Wafer-Bonding weiter gesteigert. Demonstrationen einer 100-Gbit/s-Übertragung im Terahertz(THz)-Fenster zwischen 200 GHz und 300 GHz waren ebenfalls erfolgreich [5].

Fazit

Kontinuierliche messtechnische Innovationen sind eine wichtige Voraussetzung für die Verwirklichung des künftigen 6G-Mobilfunks. Dazu bedarf es intensiver Forschung sowohl durch die Hochschulen als auch die Industrie. Diese Forschung wird auch künftig die Entwicklung von Messtechnikprodukten für den THz-Bereich unterstützen, die eine zentrale Rolle dabei spielen werden, die für den kommenden Mobilfunkstandard 6G benötigten Kompetenzen aufzubauen.

Literatur

[1] M. Tonouchi, »Cutting-edge terahertz technology«, Nature Photonics, Bd. 1, S. 97 bis 105, Februar 2007.

[2] A. Rumiantsev, T. Naing Swe und A. Henkel, »Achieving Metrology-Level Accuracy When Making THz Measurements«, in The Latest in mm Wave and THz Test and Measurement Technology, https://www.microwavejournal.com/ articles/27082, Microwave Journal, December 2021.

[3] R. Stuhlfauth und H. Mellein, »Over-the-air RF conformance measurements on 5G NR devices«, Rohde & Schwarz White Paper, 2021.

[4] R. Köhler, A. Tredicucci and F. Beltram et al., »Terahertz semiconductor-heterostructure laser«, Nature, Bd. 417, S. 156 bis 159, 2002.

[5] V. K. Chinni et al., »Single-channel 100 Gbit/s transmission using III–V UTC-PDs for future IEEE 802.15.3d wireless links in the 300 GHz band«, Electronics Letters, Bd. 54, S. 638 bis 640, 2018.

Der Autor

Dr. Taro Eichler ist Technology Manager Wireless Communications/Photonics bei Rohde & Schwarz.

- THz-Frequenzen erzeugen und analysieren

- Breitbandsignalerzeugung und -analyse im D-Band

- Direkte THz-Erzeugung mit einem Quantenkaskadenlaser