Zwischen Elektronik und Photonik

THz-Frequenzen erzeugen und analysieren

Mit dem geplanten Start kommerzieller 6G-Netze im Jahr 2030 gewinnt die Terahertz-Technologie an Bedeutung. Die Frequenzen liegen oberhalb der Mikrowellenelektronik, aber noch unterhalb der Photonik. Doch wie lassen sich effiziente, stabile und kompakte THz-Quellen und -Empfänger realisieren?

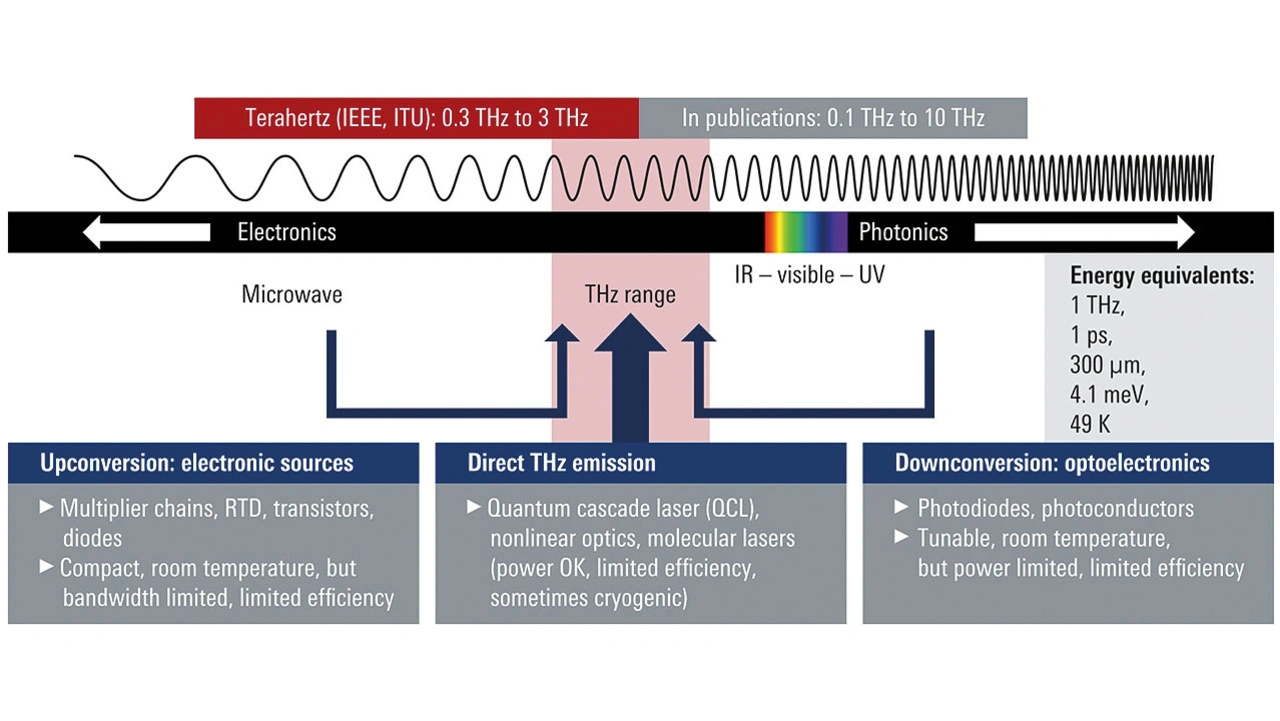

Der Erfolg des Mobilfunks der sechsten Generation (6G) wird entscheidend von kürzeren Latenzzeiten, höheren Datenraten, einer besseren Dienstgüte (QoS) und erweiterten Systemkapazität abhängen. Die Hürden für die Verwirklichung solcher Netze der Zukunft sind jedoch hoch. Terahertz(THz)-Wellen kommt dabei eine wesentliche Rolle zu. Diese umfassen Frequenzen von 0,1 THz bis 10 THz – entsprechend Wellenlängen zwischen 3 mm und 30 μm – und decken damit das Spektrum zwischen Mikrowellen und optischen Wellen ab. Die Aussicht auf große, zusammenhängende Frequenzbänder, die die Nachfrage nach extrem hohen Datentransferraten von mehreren Tbit/s bedienen zu können, machen den THz-Bereich zu einem zentralen Forschungsthema für den Mobilfunk der nächsten Generation.

Um den neuen Frequenzbereich zu erforschen und nutzbar zu machen, ist eine interdisziplinäre Strategie nötig, die eng mit der Hochfrequenz-Halbleitertechnologie abgestimmt sein und zugleich alternative Lösungsansätze auf Basis photonischer Technologien umfassen muss.

Jobangebote+ passend zum Thema

Erzeugen von THz-Strahlung

THz-Strahlung kann auf verschiedene Weise erzeugt werden. Elektronische MMICs (Monolithic Microwave Integrated Circuit, integrierte monolithische Mikrowellen-schaltungen) sind eine naheliegende Wahl, doch auch Verfahren, die auf photonischen Technologien basieren, werden in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Besonders die Aussicht, heutige Laboraufbauten in Form von photonisch integrierten Schaltungen (PIC, Photonic Integrated Circuit) miniaturisieren zu können, könnte diesen Konzepten Vortrieb verschaffen. Im Kommunikationsbereich wird der Frequenzbereich von 0,1 THz bis 10 THz bislang nicht genutzt.

Allerdings hat die Forschung in diesem Bereich zuletzt Interesse auf sich gezogen, da diese hohen Trägerfrequenzen nie dagewesene Kanalkapazitäten versprechen. Bis vor Kurzem gestaltete sich die Erzeugung intensiver, gerichteter THz-Strahlung als schwierig – hier begann technisches Neuland.

Schließen der »THz-Lücke«

![THz-Emissionsleistung als Funktion der Frequenz [1]: Durchgezogene Linien stehen für Herkömmliche THz-Quellen; IMPATT steht für Impact Ionisation Avalanche Transit Time Diode THz-Emissionsleistung als Funktion der Frequenz [1]: Durchgezogene Linien stehen für Herkömmliche THz-Quellen; IMPATT steht für Impact Ionisation Avalanche Transit Time Diode](https://cdn.elektroniknet.de/thumbs/media_uploads/images/1705569510-270-woruikxud.jpg.1280x0.webp)

Die Problematik wird deutlich, wenn man die THz-Abstrahlleistung in Abhängigkeit von der Frequenz für unterschiedliche elektronische und photonische Geräte betrachtet. Im THz-Frequenzspektrum von 0,1 THz bis 10 THz ist in Bild 1 ein Leistungsabfall erkennbar – die sogenannte THz-Lücke.

Für elektronische Geräte sind THz-Frequenzen aufgrund hoher Verluste und begrenzter Ladungsträgergeschwindigkeiten zu hoch. Für photonische Geräte wiederum sind sie wegen fehlender Materialien mit einer ausreichend kleinen Bandlücke zu niedrig. Die verfügbare Leistung im THz-Bereich liegt immer noch deutlich unter der in anderen Spektralbereichen. Ähnlich verhält es sich mit der Signalerfassung, wo eine solche Lücke die Nutzung dieses zwei Zehnerpotenzen umfassenden Spektrums für unsere spektral überlastete Welt erschwert.

Zur Erzeugung von THz-Strahlung gibt es drei Hauptansätze: klassische Elektronik, direkte THz-Erzeugung mit Hilfe von Quantenkaskadenlasern und indirekte Erzeugung mittels Optoelek- tronik. Bild 2 zeigt THz-Strahlungsquellen im Grenzbereich zwischen Elektronik und Photonik. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf den technischen Stand dieser drei Konzepte.

Aufwärtskonvertierung: elektronische Erzeugung und Analyse von THz-Wellen

Der »klassische« Ansatz wurde mit den Jahren erheblich weiterentwickelt. Die verfügbare Technik ist äußerst kompakt und kann bei Raumtemperatur betrieben werden. Allerdings stößt die klassische Elektronik hinsichtlich Bandbreite und Effizienz an ihre Grenzen. Schwerer noch wiegt, dass elektronische Quellen bei THz-Frequenzen ineffizient werden und nur begrenzte Frequenzabstimmungsmöglichkeiten bieten.

Zur Unterstützung der zahlreichen 6G-Forschungsaktivitäten, wie etwa der Forschung in der Halbleiterindustrie zur Charakterisierung von Bauelementen und Schaltkreisen im Millimeterwellen- und THz-Bereich, sind bereits HF-Messgeräte von Anbietern wie Rohde & Schwarz erhältlich. Ein bedeutender Forschungsschwerpunkt liegt auf dem D-Band-Spektrum von 110 GHz bis 170 GHz. Zu den Lösungen, die heute für die Sub-THz- und THz-Forschung verfügbar sind, gehören Vektornetzwerkanalysatoren für die Bauelementcharakterisierung mit Frequenzumsetzern bis 1,1 THz. Die Unterstützung eines erweiterten Frequenzbereichs für Signal- und Spektrumanalysatoren wird über externe Harmonischen-Mischer für das D-Band und andere Frequenzbänder bis 500 GHz ermöglicht. Bei Signalgeneratoren sind erweiterte Frequenzbereiche mithilfe von Frequenz- vervielfachern bis 170 GHz realisierbar. Die Signalerzeugung und -analyse im D-Band-Spektrum ist mit Sende- und Empfangsumsetzern möglich. Mittels Absorberkammern können Messungen der Antennenstrahlungsleistung im D-Band durchgeführt werden.

Vektornetzwerkanalysatoren für hochgenaue THz-Messungen

Messungen bei Frequenzen von mehreren GHz bis 67 GHz zählen zwar zum Standardrepertoire von Netzwerkanalysatoren. Tests im Millimeterwellen- und Terahertz-Bereich stellen aber höhere Anforderungen, da hierfür externe Frequenzkonverter benötigt werden, die beispielsweise, wie im Fall des R&S ZC1100, bis 1,1 THz abdecken können. Solche Frequenzkonverter mischen die Stimulussignale nach oben und die Antwortsignale nach unten, um Bauelemente zu charakterisieren, die bei THz-Frequenzen arbeiten (Bild 3).

Die Charakterisierung aktiver Komponenten im linearen und nichtlinearen Bereich erfordert eine definierte Eingangsleistung an der Tastspitze. Da eine Pegelkalibrierung auf Waferebene nicht direkt durchführbar ist, wird der Pegel am Hohlleiterausgang kalibriert und der Verlust in zusätzlichen Hohlleitern, 1-mm-Kabeln oder der Messspitze im Kalibiervorgang berücksichtigt. Für Pegel-Sweeps und Kompressionspunktmessungen verfügt der R&S ZNA über eine integrierte Kalibrierroutine, die Nichtlinearitäten von Millimeterwellenkonvertern für maximale Messdynamik und Reproduzierbarkeit kompensiert. Messungen, die an aktiven Komponenten üblicherweise bei niedrigeren Frequenzen durchgeführt werden, lassen sich mit dem R&S ZNA unter Einsatz von systemintegrierten Millimeterwellenkonvertern ebenso komfortabel bei hohen Frequenzen mit metrologischer Präzision durchführen [2].

- THz-Frequenzen erzeugen und analysieren

- Breitbandsignalerzeugung und -analyse im D-Band

- Direkte THz-Erzeugung mit einem Quantenkaskadenlaser