Realitätsnah simuliert

EDA-Simulation von HF-Frontends

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Erste Tools verfügbar

Seit Kurzem sind Tools verfügbar, die eine Simulation basierend auf standardkonformen Signalen ermöglichen. Das entlastet Entwicklungs- ingenieure bei der Beurteilung ihrer Designs: Wenn die virtuellen Messungen während der Simulation die geforderte Leistungsfähigkeit erreichen, wird auch der daraus resultierende Chip wie erwartet funktionieren.

Für die Simulation von HF-Performance-Tests benötigt eine EDA-Umgebung Standard-Signalerzeugungs- und -analysesoftware, die als Simulationswerkzeuge dort integriert werden. Dann können sie in die simulierte Testbench implementiert werden, die bereits den Leistungsverstärker als Messobjekt (DUT) enthält.

Jobangebote+ passend zum Thema

Beispiel: R&S VSESIM-VSS für Cadence VSS

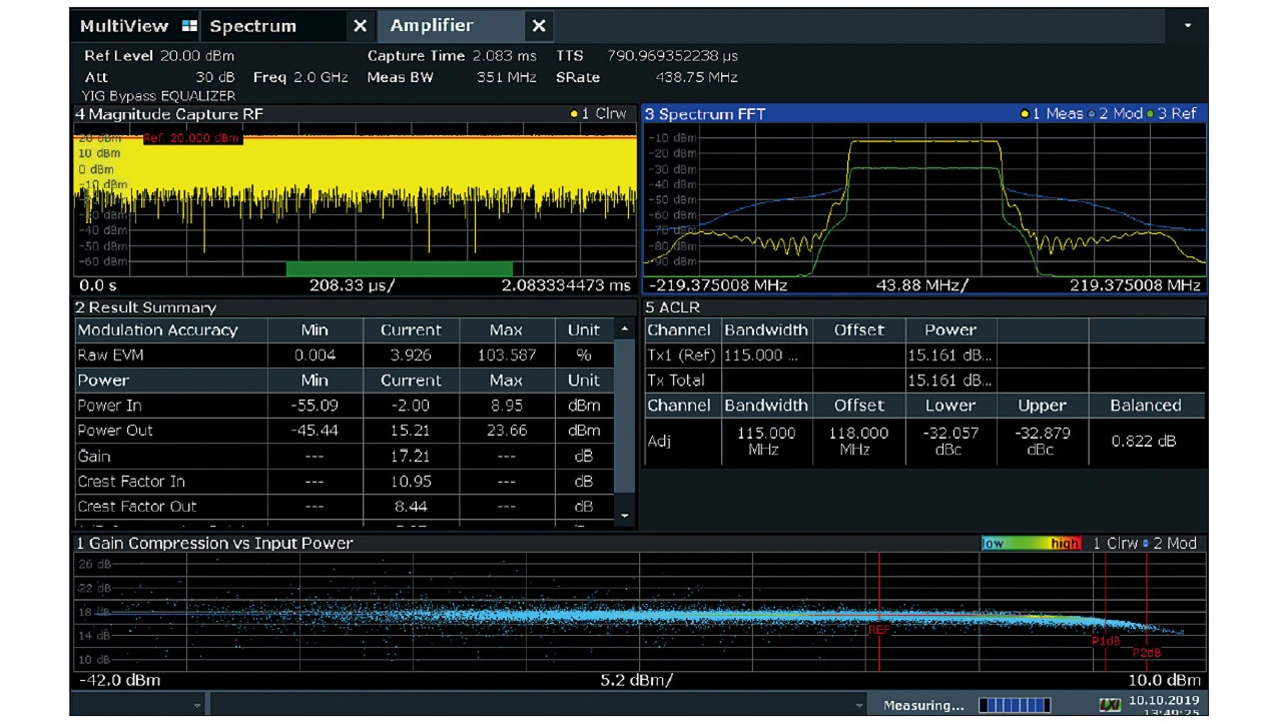

Das kann auf verschiedene Weise erfolgen. Rohde & Schwarz hat beispielsweise zusammen mit dem EDA-Anbieter Cadence das Softwarepaket R&S VSESIM- VSS entwickelt, das innovative Signalerzeugungs- und Analysetools in den Cadence EDA-Tools nachbildet (Bild 1).

Das Paket enthält die Signalerzeugungs- software R&S WinIQSIM2 zur Erstellung der standardkonformen Wellenformen sowie den Vektorsignal- Explorer R&S VSE zur Analyse der Ausgangssignale. Diese lassen sich als Plug-ins in die Software Cadence Visual System Simulator (VSS) integrieren. Die VSS-Umgebung für Systemsimulationen und Modellierungen ist Teil der Cadence AWR Design Environment Platform. Diese eignet sich insbesondere für die Entwicklung von HF-Komponenten und HF-Baugruppen für die drahtlose Kommunikation und Radarsysteme.

Signalgenerator und Signalanalysator integriert

In der simulierten Testumgebung repräsentieren zwei Funktionsblöcke den Signalgenerator und Signalanalysator als Datenquelle und Datensenke und sind jeweils mit dem DUT verbunden. Diese Funktionsblöcke agieren in der Cadence-VSS-Software als Schnittstellen zur Software von Rohde & Schwarz und bilden die Brücke zwischen den Softwarewerkzeugen.

R&S WinIQSIM2 kann standardkonforme Signale für alle gängigen Mobilfunk- und drahtlose Kommunikationsstandards erzeugen einschließ- lich 5G und Wi-Fi. So lassen sich mit der Software realistische Signale entsprechend dem gewünschten Funkstandard in den Workflow des Simulators einspeisen. Das erhöht nicht nur die Genauigkeit der Messungen, sondern vereinfacht auch den Entwicklungsprozess.

Der Vektorsignal-Explorer R&S VSE liefert bei Anschluss an den Ausgang des Messobjekts die notwendigen Messwerte mittels einer standardkonformen Analyse. Darüber hinaus enthält die Signalanalysesoftware eine Testanwendung, mit der Messungen für die Verstärkercharakterisierung wie Kompressions-, Verzerrung- und EVM-Messungen einfach möglich sind. Diese Funktionen können darüber hinaus in anderen Tools der Cadence-EDA-Plattform genutzt werden, beispielsweise in der Schaltungsdesignsoftware Microwave Office. Entwicklungsteams verwenden diese oft für das Design von monolithischen Mikrowellen-ICs (MMICs) oder PCB-basierten Verstärkern.

Einfacher Wechsel zu hardwarebasierten Tests

Die Simulationssoftware WinIQSIM2 und die VSE-Funktionen zur Signalanalyse nutzen die gleichen Berechnungsmethoden wie die Messinstrumente von Rohde & Schwarz (sh. Bild 1). Das vereinfacht den Wechsel von simulierten Messungen auf Hardwaretests. Dabei ist eine maximale Korrelation zwischen Simulation und realen HF-Tests gegeben, weil Testsignale sowie Demodulationseinstellungen in beiden Welten verwendbar sind und Berechnungen dahinter die gleichen Algorithmen nutzen. Das erlaubt einen schnelleren Übergang von der Simulation zum Test realer Hardware.

Das Datensenke-Plug-in in VSS bietet an jedem Punkt im simulierten Entwurf Zugriff auf das Signal. Dieses kann an einen Vektorsignalgenerator übertragen und an verfügbare Hardware angelegt werden, was eine Analyse auf Systemebene sowohl der Hardware als auch der simulierten Implementierungen ermöglicht.

Darüber hinaus stehen bei der Entwicklung eines RF-PAs dessen Leistungsmerkmale im Fokus. Interessant ist zum Beispiel die erzielte EVM nach einer Linearisierung am Ausgang. PAs werden typischerweise in ihrem nichtlinearen Bereich betrieben, damit sie eine maximale HF-Ausgangsleistung mit günstigem Wirkungsgrad liefern. Das verschlechtert das Signal, es treten Störsignale auf und der ACLR-Wert steigt.

Simulation der digitalen Vorverzerrung

Über eine digitale Vorverzerrung (Digital Predistortion, DPD) lässt sich die Verstärkerlinearität verbessern. Diese sollten Entwicklungsteams schon in ihrem Entwurf testen können, damit die maximale Ausgangsleistung, Effizienz und Linearität vorhersagbar sind. Das ist entscheidend für die Festlegung auf eine Hardware sowie für die Optimierung der Systemleistung.

Bis jetzt gab es kaum Möglichkeiten, die DPD in einer EDA-Umgebung zu simulieren. Die Entwicklung eines DPD-Algorithmus ist komplex und erfordert in der Regel darauf spezialisierte Experten.

Abhilfe schafft das Direct-DPD-Verfahren von Rohde & Schwarz, das den verzerrten Verstärkerausgang mit einer idealen Referenz vergleicht und auf Sample-to-Sample-Basis das vorverzerrte Signal berechnet. Damit umgeht das Verfahren die Herausforderungen der Algorithmusentwicklung und bietet gleichzeitig eine Referenz, wie gut das System mit einer optimalen DPD arbeiten kann.

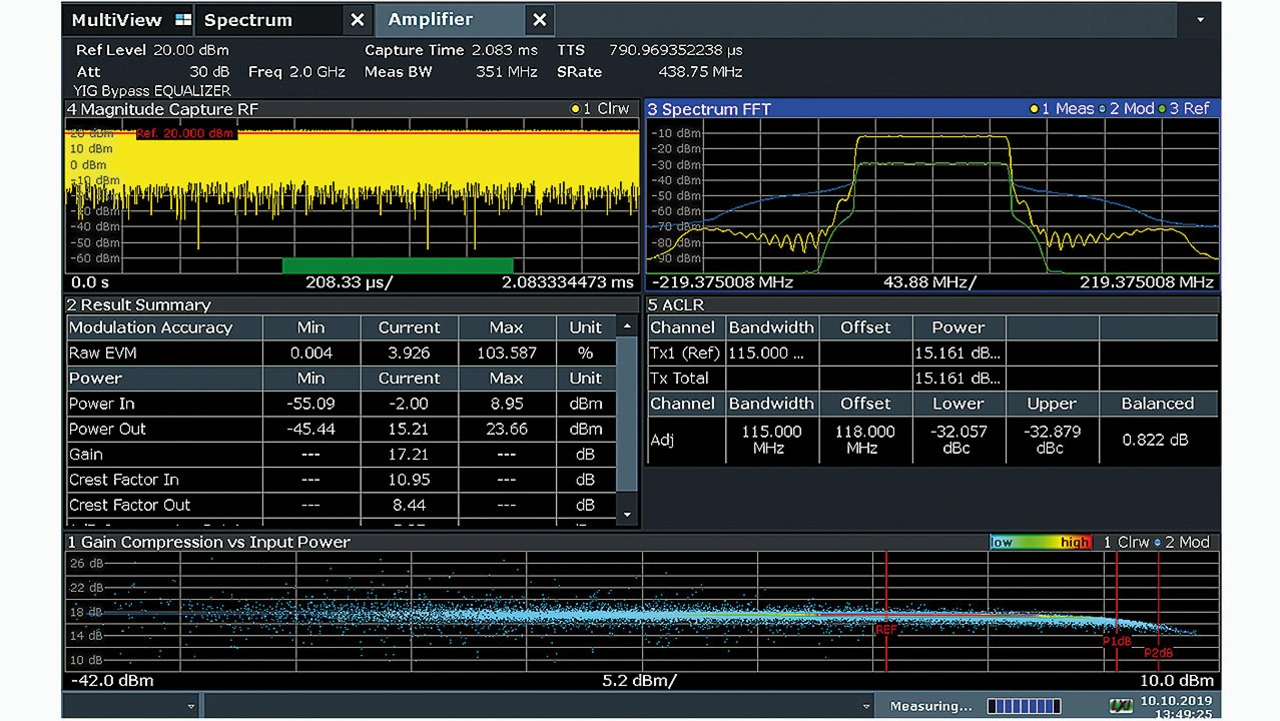

Die Direct-DPD-Technik steht jetzt auch für PA-Simulationen in Cadence EDA-Tools zur Verfügung, inklusive VSS und Microwave-Office-Software (Bild 2). Somit lässt sich die PA-Leistung mit DPD in dieser Umgebung simulieren.

HF-Systemexperten müssen sich nicht mehr langwierig mit der Erstellung von komplexen Algorithmen auseinandersetzen, sondern können das Design erheblich schneller und einfacher als bisher bereits im EDA-System prüfen und optimieren. Sie erhalten damit auch ohne tiefgreifende Kenntnisse der DPD-Technik einen frühen Einblick, wie sich eine Linearisierung des Ausgangssignals auf das Verhalten des Verstärkers auswirkt. Da Direct DPD sowohl in der Simulation als auch für die spätere Hardware genutzt werden kann, lässt sich die Konsistenz zwischen den aus der Simulation gewonnenen Vorhersagen und der in der realen Welt gemessenen Leistung sicherstellen. Damit erzielt das Entwicklungsteam mit deutlich weniger Risiko und weniger Optimierungsschleifen inklusive eventuell notwendiger Wafer-Läufen die geforderte IC-Charakteristik.

EDA-Tools und Messtechnik Hand in Hand

Moderne-EDA-Tools haben viele komplexe Herausforderungen bei der Entwicklung von HF-ICs und HF-Systemen für die drahtlose Kommunikation vereinfacht und beschleunigt. Der Übergang vom simulierten Entwurf zu realer Hardware bleibt jedoch ein Risiko. Solange die Bewertungstools und Signale, die Entwicklungsteams in der EDA-Umgebung nutzen, nicht mit den realen Signalen der Zielanwendung übereinstimmen, besteht die Gefahr, dass das prognostizierte Verhalten nicht auf Anhieb erreicht wird. Alle nachfolgenden Optimierungsrunden erhöhen die Kosten und den Zeitaufwand für das Projekt.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Anbietern von EDA-Lösungen und Messgerätehersteller kann hier Abhilfe schaffen und diese Risiken mindern, indem sie die Designsoftware direkt mit den Hardwaretests verknüpfen. Die Simulationssoftware erlaubt mit realistischeren Bewertungstools einen besseren Einblick in die Leistungsfähigkeit der simulierten HF-Frontends.

Insbesondere der Zugriff auf eine standardkonforme Signalerzeugung und -analyse trägt dazu bei, dass die reale Leistungsfähigkeit der Entwürfe mit den vorhergesagten Ergebnissen übereinstimmt. Wenn sich zudem die Ausgangssignale bereits in der EDA-Umgebung digital vorverzerren lassen, haben Entwickler mehr Möglichkeiten, gut linearisierte Verstärker zu entwickeln.

Der Autor

Markus Lörner

ist Marktsegment-Manager für HF- und Mikrowellenkomponenten bei Rohde & Schwarz in München.

- EDA-Simulation von HF-Frontends

- Erste Tools verfügbar