Hochreine, stabile HF-Signalerzeugung

Die spektrale Reinheit verstehen

In der Hochfrequenztmsstechnik ist die Qualität des eingespeisten Signals ein zentraler Faktor für reproduzierbare Messergebnisse. Entscheidend dabei ist die spektrale Reinheit – doch was verbirgt sich eigentlich dahinter?

Die spektrale Reinheit ist die charakteristische Stabilität eines Signals. Für Testzwecke muss ein Signal kurz- und langfristig stabil bleiben. Ein Signalgenerator mit hoher spektraler Reinheit stellt sicher, dass die Messungen die Leistung des Prüflings wiedergeben und nicht die Grenzen des Signalgenerators.

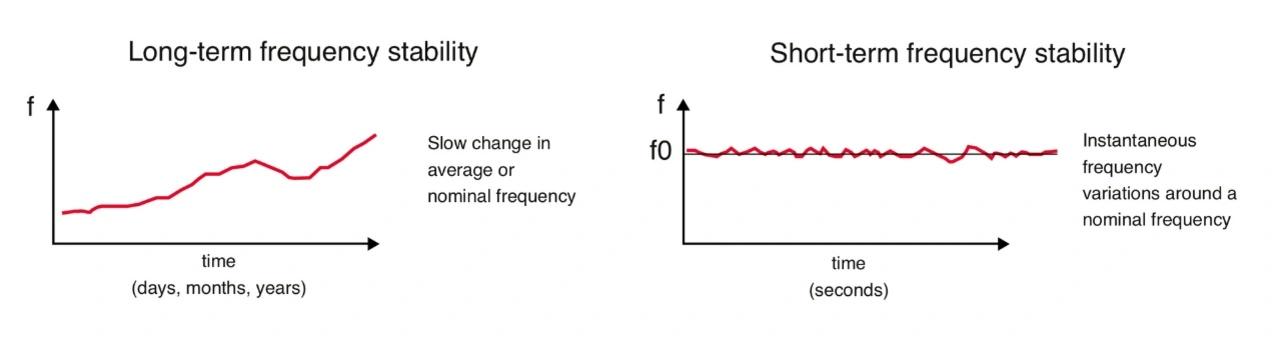

Die Drift oder Langzeitstabilität wird normalerweise über einen Zeitraum von mehr als einer Sekunde definiert. Moderne Signalgeneratoren bieten im Allgemeinen eine gute Langzeitstabilität. Das Hauptaugenmerk liegt auf Frequenzschwankungen innerhalb von weniger als einer Sekunde oder auf der Kurzzeitstabilität (Bild 1).

Jobangebote+ passend zum Thema

Diese Schwankungen werden durch nicht-deterministische Signale wie Rauschen, 1/f-Flackerrauschen und Schrotrauschen verursacht, die den Träger modulieren. Diese wirken sich sowohl auf die Amplitude als auch auf die Phase aus.

Eine Stimmgabel beispielsweise gibt einen nahezu perfekten Ton ab und stimmt ein Klavier. Diese Analogie eignet sich gut, um die Bedeutung der Signalreinheit zu verdeutlichen. Denn ein Signalgenerator funktioniert wie eine Stimmgabel und sendet ein nahezu perfektes Signal aus, das in vielen verschiedenen HF-Anwendungen wie Taktreferenzen, HF-Leistungsverstärkertests, Nachbarkanalempfindlichkeitstests und vielem mehr verwendet wird. Die Integrität des Signalgeneratorausgangs bezeichnen wir als spektrale Reinheit.

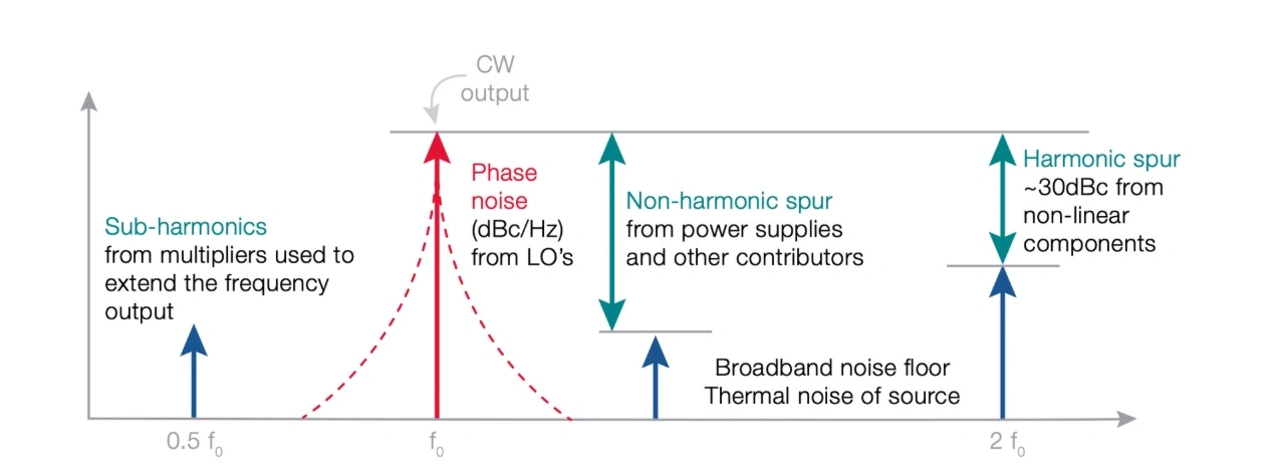

Robuste Signalgeneratoren geben Signale aus, die so wenig Störungen wie möglich aufweisen. In realen Signalen treten jedoch zufällige Amplituden-Phasen-Schwankungen auf. Im Zeitbereich weist ein Signal Amplituden- und Phasenverschiebungen auf. Gleichzeitig weist das Signal im Frequenzbereich eine Frequenz- und Amplitudenmodulation auf. Die wichtigsten Messgrößen für die spektrale Reinheit sind Störungen, Phasenrauschen und Oberwellen.

Oberschwingungen und Störungen

Sowohl Oberschwingungen als auch Störungen sind deterministische (nicht zufällige) Signale, die durch Mischen oder Teilen von Signalen zur Erzeugung eines Ausgangssignals entstehen. Diese Frequenzen sind in HF-Systemen nicht erwünscht. Die Oberwellen sind ganzzahlige Vielfache der Trägerfrequenz, während die Störfrequenzen nicht-ganzzahlige Vielfache sind.

Bild 2 zeigt eine 1-GHz-Trägerfrequenz und ihre Oberwellen sowie die Störsignale. Die 2. Harmonische (Markierung 2) beträgt -64,36 dBc im Verhältnis zum Grundträger (Markierung 1), und die 3. Harmonische (Markierung 3) beträgt -72,83 dBc. Markierungen 4 und 5 kennzeichnen Störungen.

Die Auswahl eines Signalanalysators mit hohem Dynamikbereich ist für die Messung von Oberschwingungen und Störimpulsen entscheidend. Andernfalls können die erkannten Oberschwingungen und Störungen vom Signalanalysator und nicht vom Prüfling stammen.

Phasenrauschen

Das Phasenrauschen ist das Rauschspektrum um ein Oszillatorsignal im Frequenzbereich. Es beschreibt die Frequenzstabilität eines Oszillators. Bild 3 zeigt das Phasenrauschen eines Signals und andere nicht-ideale Komponenten. Die Frequenzstabilität hat zwei Komponenten: eine langfristige und eine kurzfristige, wie in Bild 4 dargestellt. Kurzfristige Schwankungen tragen zum Phasenrauschen bei, während langfristige Drifts die Genauigkeit beeinträchtigen.

Phasenrauschen ist allgemein definiert als die Menge an Einseitenbandleistung (SSB), die innerhalb einer Bandbreite von einem Hertz bei einer bestimmten Frequenz abseits der Hauptfrequenz enthalten ist. Die nachstehende Gleichung beschreibt das:

£(f) = Rauschleistung in einer 1-Hz-Bandbreite / Hauptfrequenzleistung, wobei £(f) die Einheit dBc/Hz hat

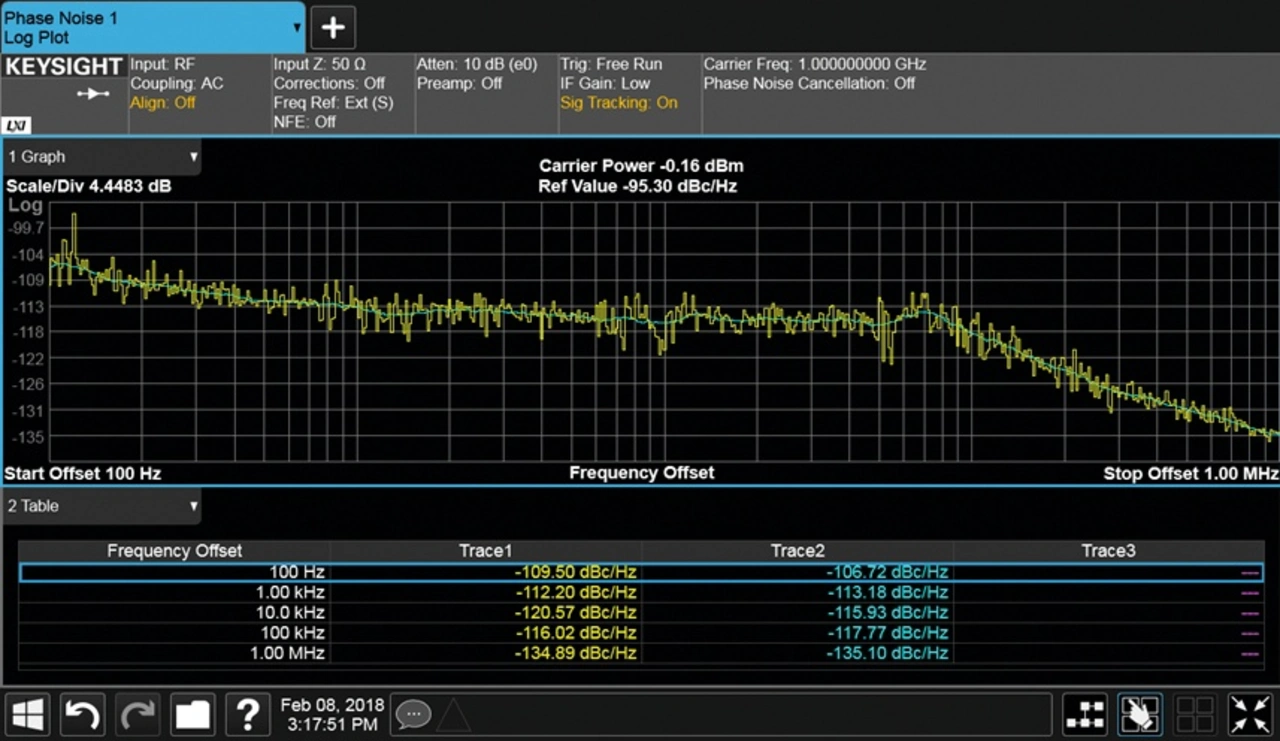

Bild 5 zeigt die Messung des Phasenrauschens eines Signalgenerators in SSB. Die gelbe Kurve zeigt die momentane Leistungsmessung, die blaue Kurve ist das durchschnittliche Ergebnis.

Das Verständnis der Auswirkungen des Phasenrauschens auf die Messungen ist entscheidend, um ein hohes Testleistungsniveau zu erreichen. Starkes Phasenrauschen verdeckt schwache Signale in der Nähe der Hauptfrequenz.

| Kurzfristige Frequenzstabilität |

Langfristige Frequenzstabilität |

|

|---|---|---|

| Zeitraum | Sekunden | Minuten - Jahre |

| Fachbegriffe |

Zufälliges Rauschen: Phasenrauschen, Jitter |

|

| Deterministisch: Störungen | Genauigkeit, Drift, Alterung | |

| Messung | £(f) Kurven, integrierte Gesamtbeträge, Punktmessungen, Jitter (p-p) | Häufig durch eine Frequenzreferenz bestimmt |

Radar-Anwendungen

Radarsysteme erfordern ein ausgezeichnetes Phasenrauschen. Ein Radargerät sendet Impulse mit einer bestimmten Frequenz und misst, wie sich die Frequenz des zurückkehrenden Impulses verändert hat. Frequenzänderungen geben Aufschluss über die Geschwindigkeit des Ziels, die durch den Dopplereffekt bestimmt wird. Ein sich langsam bewegendes Objekt erzeugt eine leichte Verschiebung der Frequenz des zurückkehrenden Impulses.

In Bild 6 ist das »interessierende Signal« der zurückkehrende Impuls des beweglichen Ziels und das »störende Signal« der zurückkehrende Impuls des festen Objekts. Der Radarempfänger kann das sich bewegende Objekt nicht identifizieren, wenn das Phasenrauschen das abwärts gewandelte Signal von Interesse verdeckt.

Digitale Modulation

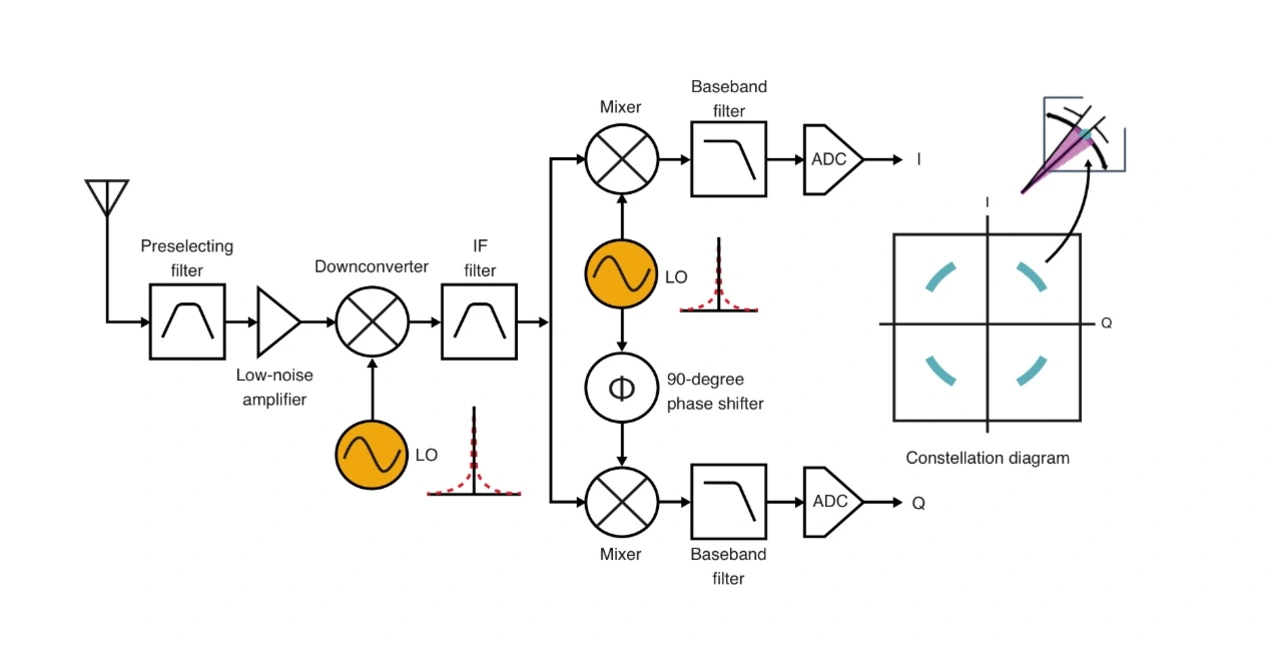

Bild 7 ist ein vereinfachtes Blockdiagramm eines digitalen QPSK-Empfängers (Quadrature Phase Key Shifting). Das Phasenrauschen des LO-Signals wird auf den Ausgang des Mischers übertragen. Das Phasenrauschen führt zu einer radialen Verschmierung der Symbole (grün dargestellt) im Konstellationsdiagramm. Überlappende radiale Verschmierungen bei eng beieinander liegenden Symbolen in einem Modulationsverfahren höherer Ordnung (z. B. 256 QAM) führen zu einer schlechten Empfängerempfindlichkeit.

Orthogonales Frequenzmultiplexing (OFDM)

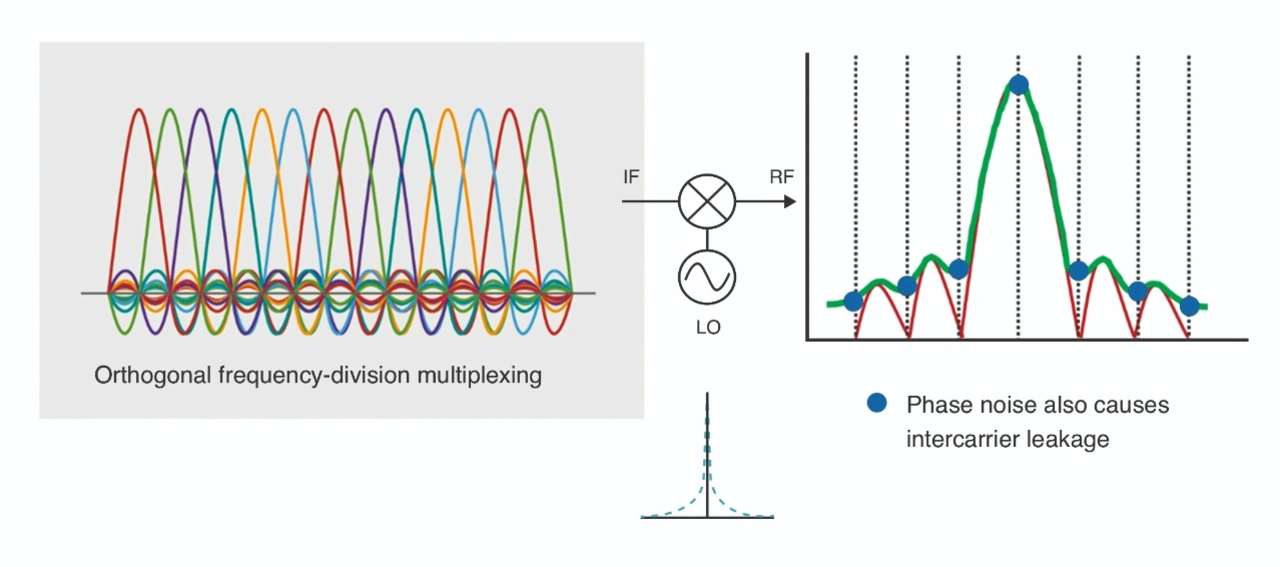

OFDM ist ein gängiges Modulationsverfahren für die digitale Breitbandkommunikation. Es verwendet viele eng beieinander liegende orthogonale Unterträger-Signale, um Daten parallel zu übertragen (Bild 8). LO-Phasenrauschen führt dazu, dass das Phasenrauschen der Unterträger andere Unterträger stört und die Modulationsqualität des OFDM-Signals verschlechtert. Bei modernen Signalgeneratoren kann das Phasenrauschen im Synthesizerteil eingestellt werden. Dadurch lässt sich das Phasenrauschen reduzieren und die Empfindlichkeit des Designs des Empfängers besser beurteilen.

Funk

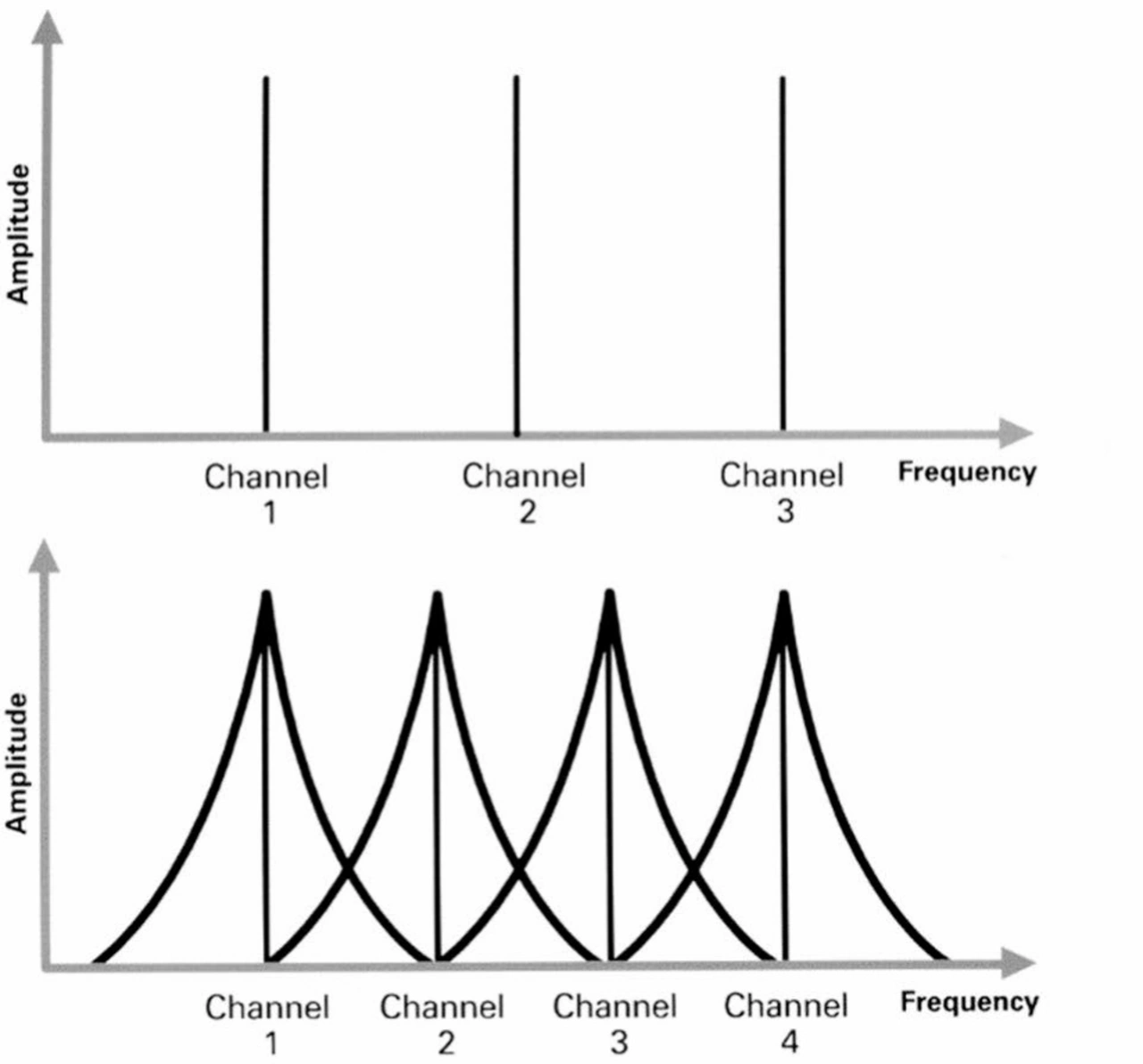

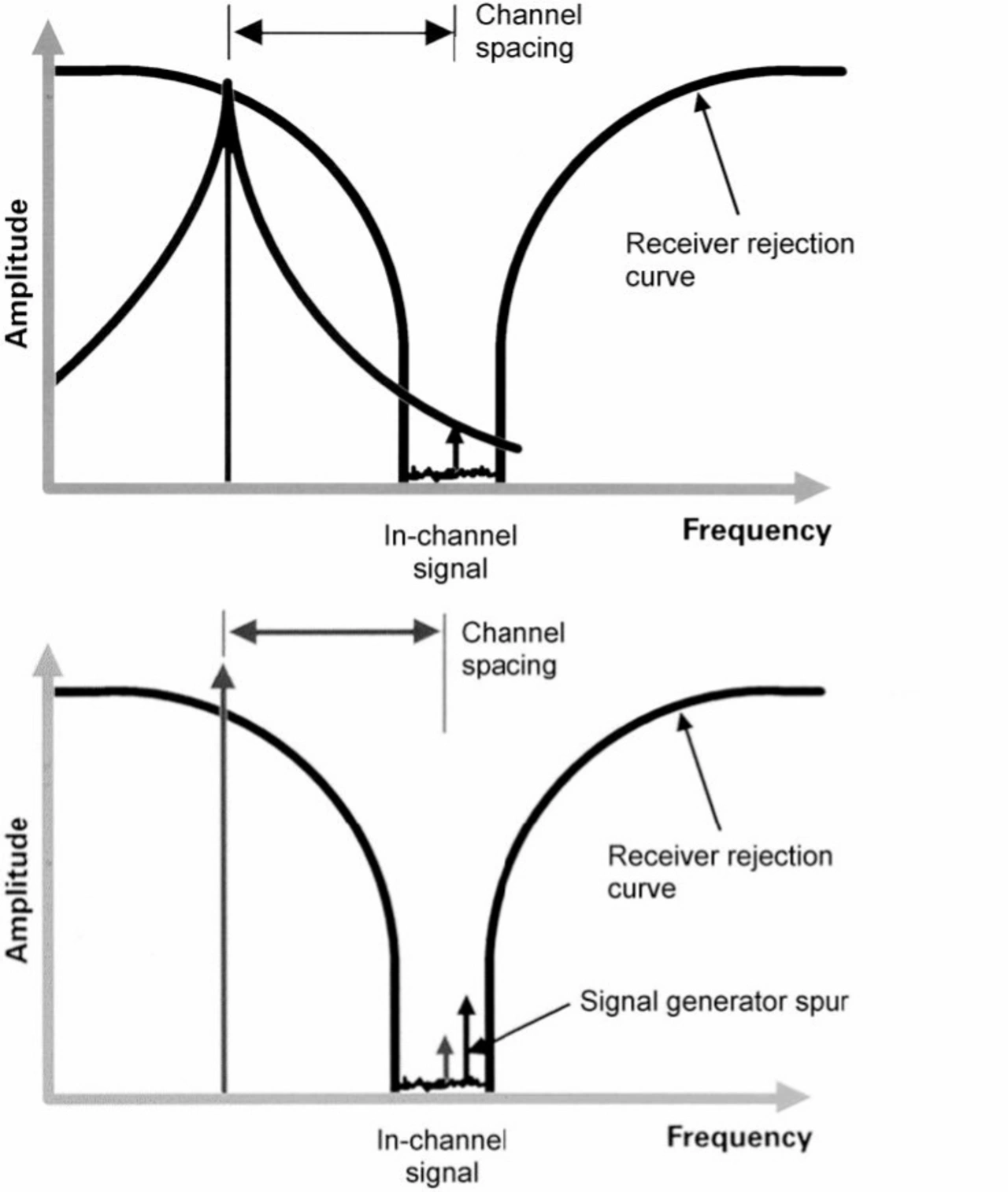

Die Abstände zwischen den Funkkanälen werden kleiner, weil das verfügbare Spektrum knapper wird. Das zwingt die Entwickler dazu, selektivere Empfänger zu designen. Um die Selektivität von Empfängern zu testen, muss ein Signalgenerator eine gute spektrale Reinheit aufweisen. Ist das nicht der Fall, wird der Generator und nicht der Empfänger getestet (Bild 9).

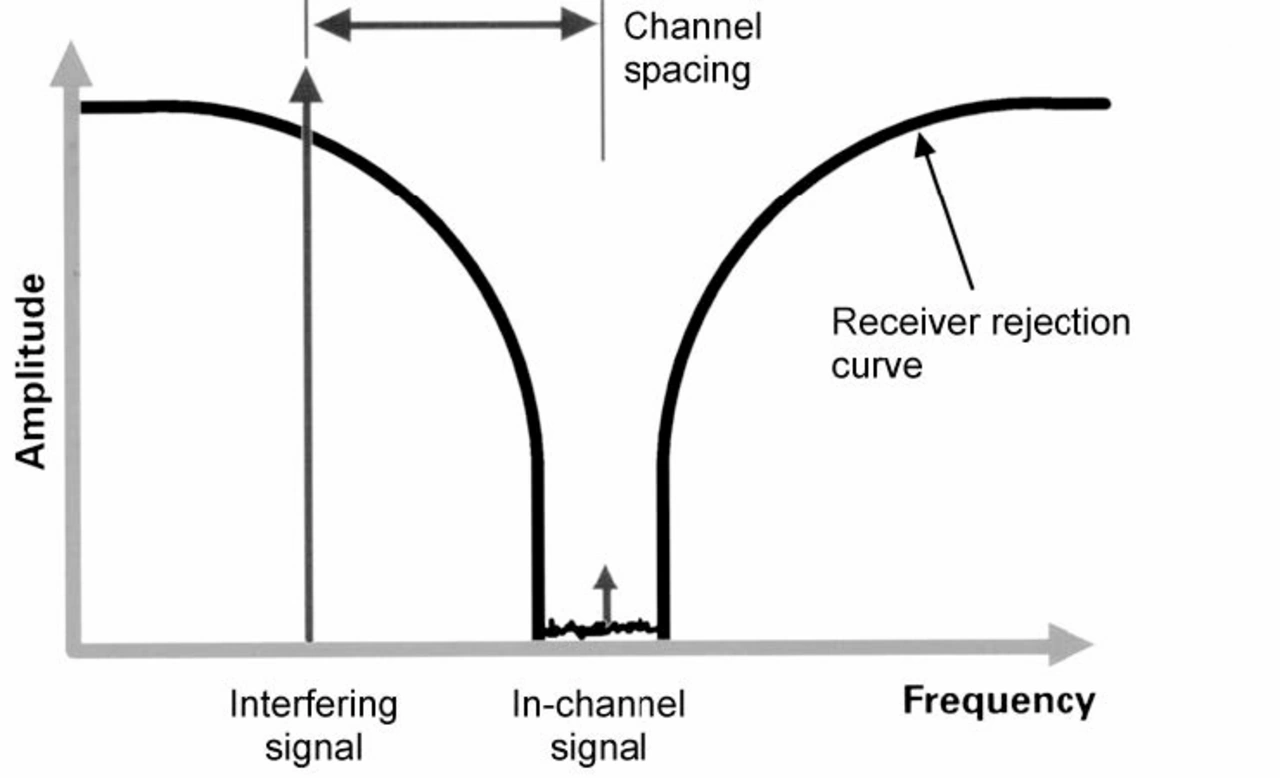

Die Messung: Nachbarkanalselektivität

Die Nachbarkanalselektivität ist ein gängiges Maß dafür, ob der Empfänger unerwünschte Signale unterdrückt. Bild 10 zeigt den ZF-Durchlassbereich (Zwischenfrequenz) eines Empfängers mit einem kanalinternen Signal, das auf einen bestimmten Empfindlichkeitspegel eingestellt ist. Ein zweiter Signalgenerator ist einen Kanalabstand entfernt fixiert. Die Amplitude des Signals wird erhöht, bis es den Durchlassbereich durchbricht und das Eingangssignal verzerrt. Die Differenz zwischen den beiden Signalpegeln wird als Nachbarkanalselektivität bezeichnet.

Auswirkungen des Phasenrauschens

Bild 11 oben zeigt, was passiert, wenn ein Signalgenerator einen hohen Phasenrauschpegel aufweist. Das Phasenrauschen dringt in den Durchlassbereich ein, verzerrt das gewünschte Signal und lässt den Empfänger schlechter aussehen, als er ist.

Störsignale verursachen ähnliche Probleme (Bild 11 unten). Angenommen, ein Störsignal taucht im Funkkanalabstand auf. In diesem Fall messen Sie die Amplitudendifferenz zwischen dem Störsignal und dem Außer-Kanal-Signalgeber.

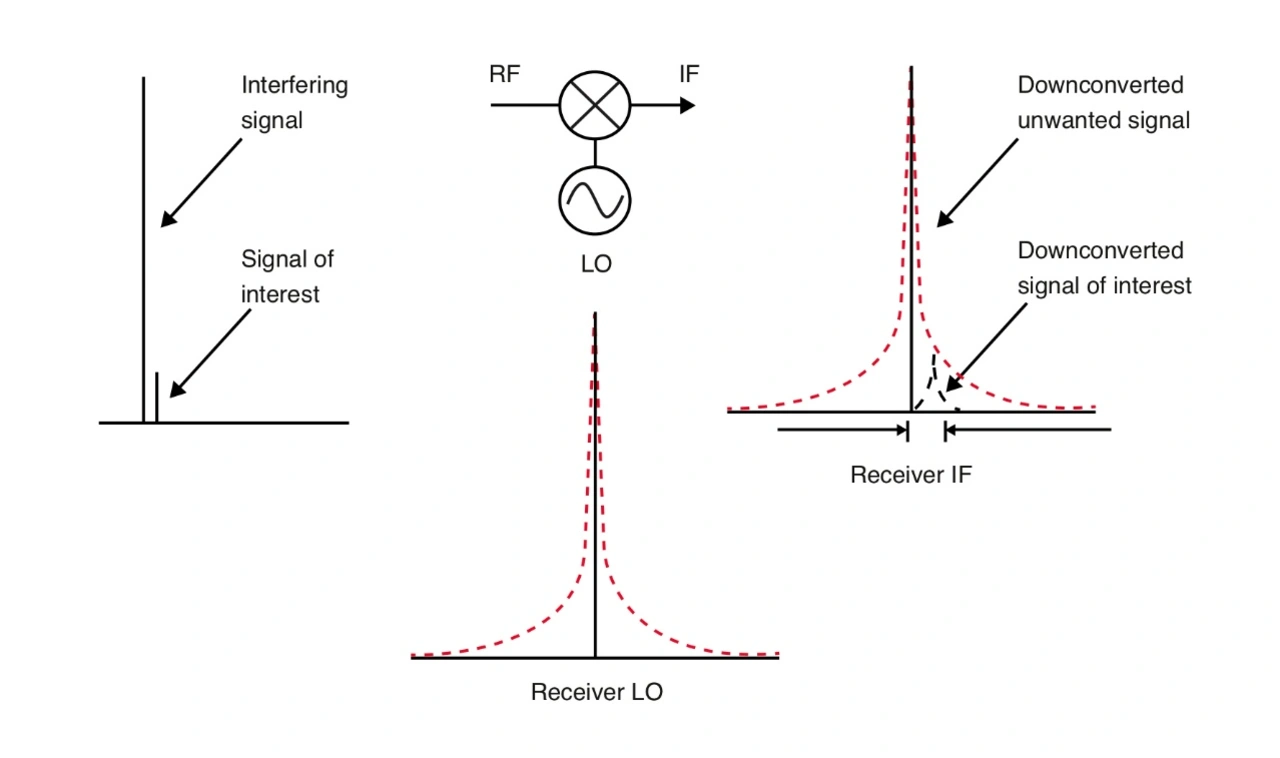

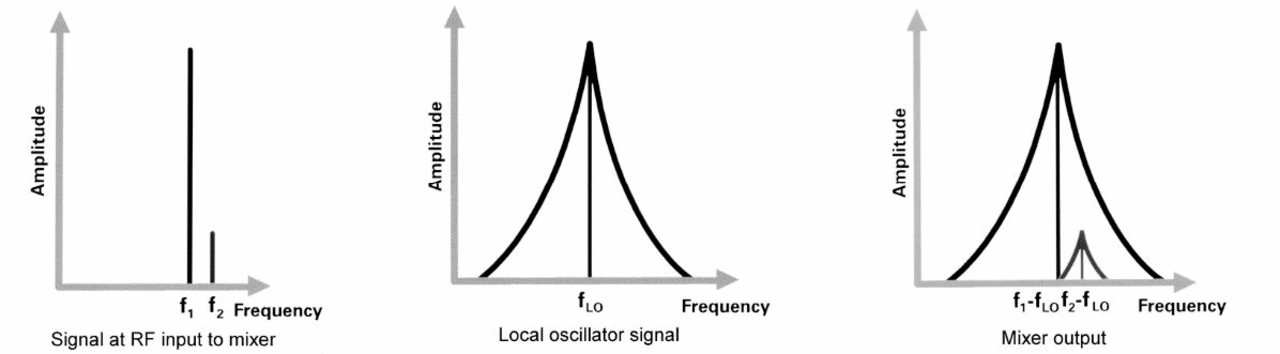

Ersatz von Lokaloszillatoren

Signalgeneratoren, die als lokale Oszillatoren (LO) verwendet werden, benötigen ein geringes Phasenrauschen. Betrachten wir zwei Signale, f1 und f2 (Bild 12 links). Diese Signale werden mit einem Lokaloszillatorsignal (Bild 12 Mitte) auf eine Zwischenfrequenz (ZF) gemischt, wo hochselektive ZF-Filter eines der Signale zur Verstärkung, Erkennung und Basisbandverarbeitung trennen können. Die Wiederherstellung des gewünschten Signals sollte einfach sein, wenn es das größere Signal ist.

Jegliches Phasenrauschen im Signal des Lokaloszillators wird direkt in die Mischprodukte übertragen. Wenn das kleinere Signal bevorzugt wird, kann das übersetzte Rauschen im Mischerausgang es vollständig verdecken (Bild 12 rechts).

Das Mischprodukt des kleineren Signals ist nicht mehr verwertbar, obwohl die ZF-Filterung des Empfängers das Mischprodukt des größeren Signals entfernt. Dieser Effekt verschlimmert sich bei hochselektiven Empfängern mit einem großen Dynamikbereich.

Fazit

Steigende Anforderungen durch neue HF-Funktionen, zusätzliche Frequenzbänder und kommende Standards wie 6G mit seinen ultraschnellen Download-Geschwindigkeiten, hochkomplexen Modulationsverfahren und größeren Bandbreiten erhöhen den Testaufwand in Produktion und Verifikation. Für belastbare Ergebnisse sind präzise und störungsarme Testsignale entscheidend – Signalgeneratoren mit hoher spektraler Reinheit spielen dabei eine zentrale Rolle.