Hochfrequenz-Balun-Messungen

Spagat zwischen symmetrisch und unsymmetrisch

Der Begriff Balun (»balanced-unbalanced«) bezeichnet ein Bauteil, das quasi zwischen symmetrischen und unsymmetrischen Leitungen vermittelt und dafür sorgt, dass sich die Impedanzen aneinander anpassen. Doch welche Rolle spielen Baluns in der Telekommunikation? Und wie misst man Baluns eigentlich?

Symmetrische HF-Messungen bis zu sehr hohen Frequenzen werden immer wichtiger. Von Twisted-Pair-Kabeln wird erwartet, dass sie digitale Daten mit Frequenzinhalten bis 18 GHz oder mehr übertragen; SerDes-Spuren (Serialisierer/Deserialisierer) auf Leiterplatten erfordern häufig ebenso hohe Bandbreiten.

Jobangebote+ passend zum Thema

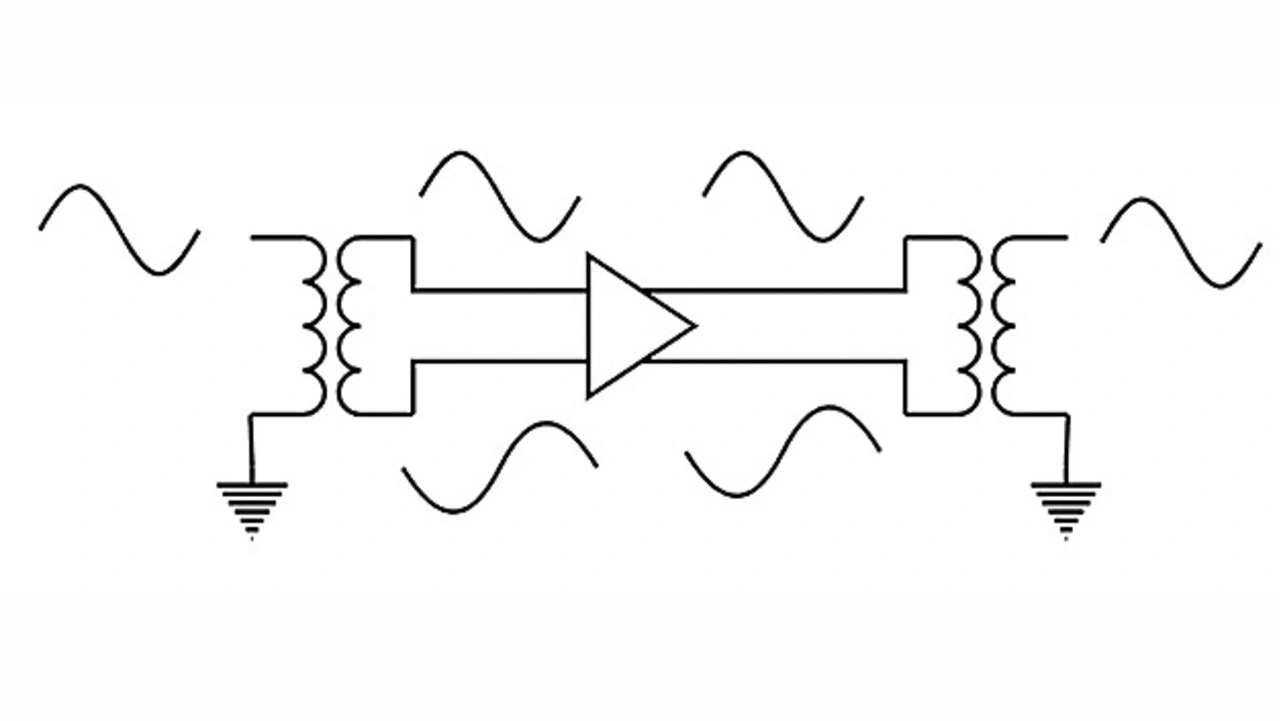

Zur Ansteuerung von A/D-Wandlern sind Hochgeschwindigkeits-Differenzverstärker nötig – und auch diese müssen ordnungsgemäß bewertet werden. Nun ist es zwar möglich, symmetrische Differenzmessungen aus einer Reihe unsymmetrischer Messungen für passive Medien wie etwa Kabel zu berechnen. Hierfür ist jedoch ein VNA mit vier Ports nötig. Differenzverstärker erfordern einen echten Differenzbetrieb, den nur ein Balun bereitstellen kann, wie Bild 1 zeigt.

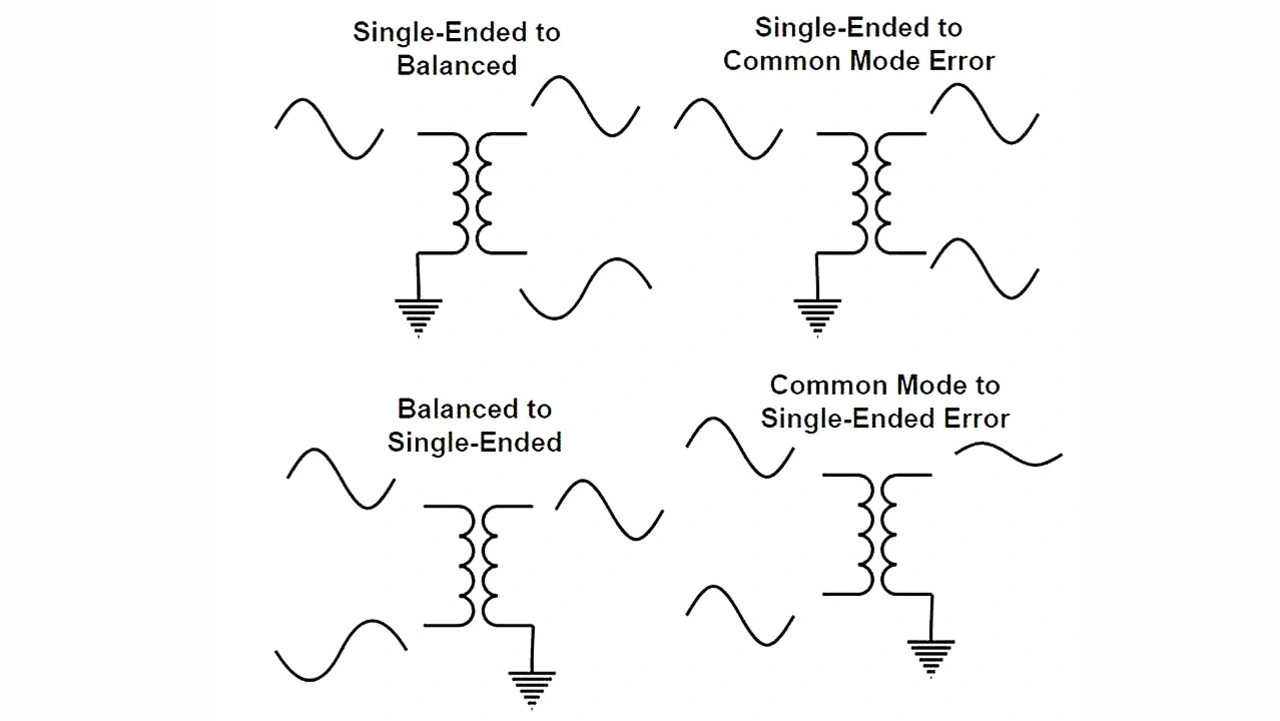

Theoretisch sollte ein Balun ein unsymmetrisches Single-Ended-Signal aufnehmen und ein symmetrisches Signal mit einer Phasendifferenz von 180° zwischen den Ausgängen erzeugen. Es soll auch im umgekehrten Sinne funktionieren, um symmetrische in unsymmetrische Signale umzuwandeln. Wenn die beiden Zweige des Balun-Ausgangs nicht genau um 180° phasenverschoben sind, können sie den Ausgang als symmetrisches Signal plus kleines Gleichtaktsignal modellieren. Ein nicht perfekter Balun mit einem unsymmetrischen Eingang an seinem Eingangsanschluss erzeugt immer ein symmetrisches Signal mit einem geringen Anteil an Gleichtaktsignal.

Bei Verwendung in der entgegengesetzten Richtung – also der Umwandlung eines symmetrischen in ein unsymmetrisches Signal – sollte ein an den beiden Eingängen vorhandener Gleichtaktmodus (Signale in Phase) den unsymmetrischen Ausgang in keiner Weise beeinflussen. Ein nicht perfekter Balun weist immer einen kleinen Teil dieses Fehlers auf. Bild 2 zeigt die ein- und ausgehenden Gleichtaktfehler.

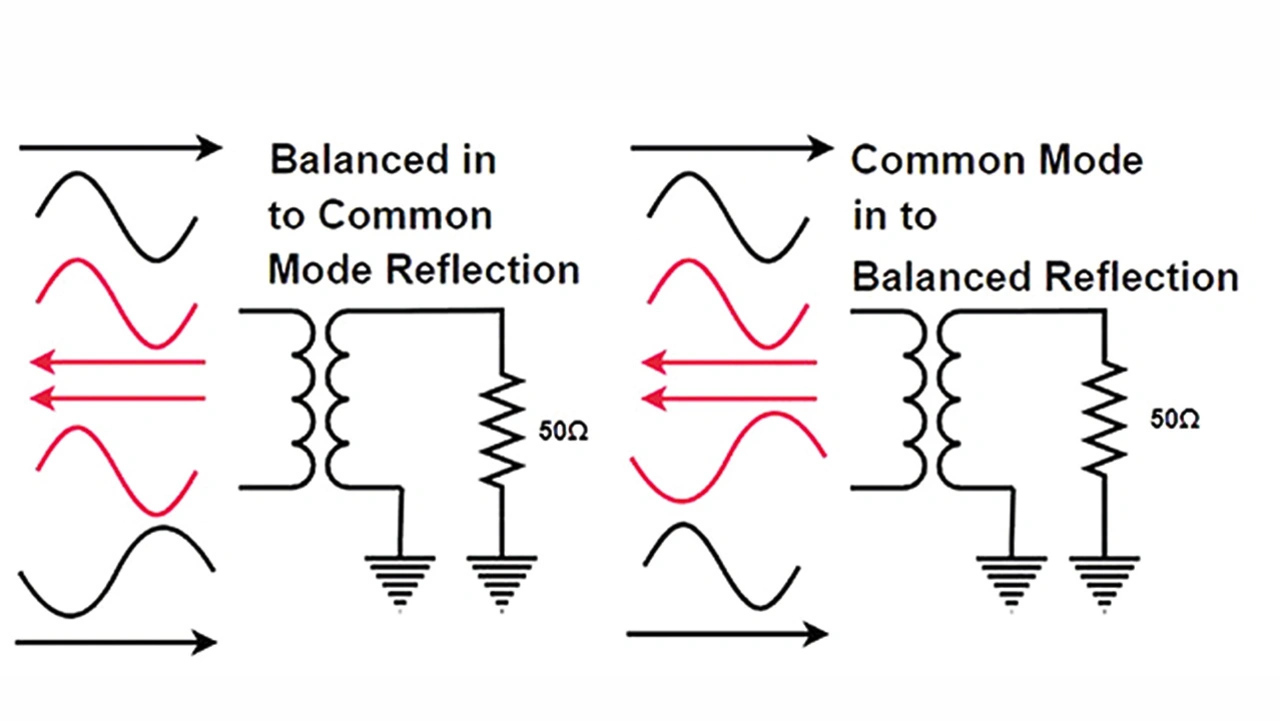

Werden am symmetrischen Ausgangs-Port aufgrund des Single-Ended-Eingangs Gleichtaktsignale erzeugt, spricht man von Modenumwandlung. Reflexionen vom symmetrischen Anschluss können ebenfalls eine Modenumwandlung zeigen. Wenn der Single-Ended-Port mit 50 Ohm abgeschlossen ist, sollte theoretisch ein auf den symmetrischen Port einfallendes symmetrisches Signal größtenteils absorbiert werden, mit einer kleinen symmetrischen Reflexion.

Ein Teil des symmetrischen einfallenden Signals kann auch eine kleine modenumgewandelte Gleichtaktreflexion erzeugen. Ein einfallendes Gleichtaktsignal sollte eine große Gleichtaktreflexion erzeugen, erzeugt aber auch eine kleine modenumgewandelte symmetrische Reflexion. Die beiden Modenumwandlungsreflexionen sind in Bild 3 dargestellt.

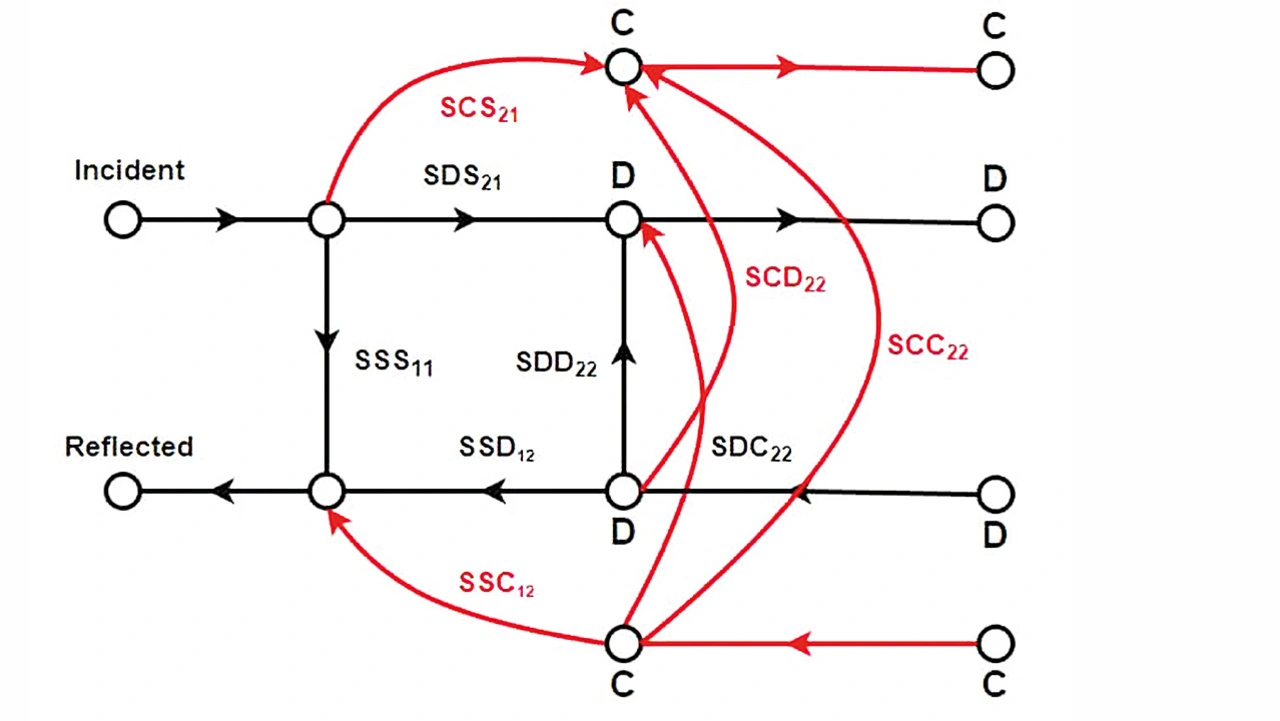

Im Prinzip kann man alle Eigenschaften eines Baluns mithilfe von Mixed-Mode-Parametern definieren. Diese sind:

- SSS11 ist die Rückflussdämpfung mit Blick auf den Single-Ended-Port

- SSD12 ist das Single-Ended-Signal, das an Port 1 aus dem symmetrischen Signal an Port 2 entwickelt wird.

- SSC12 ist das Single-Ended-Signal, das an Port 1 durch das Gleichtaktsignal an Port 2 entsteht. Für einen guten Balun sollte dies eine sehr kleine Zahl sein.

- SDS21 ist die Differenzdurchgangsantwort des Baluns.

- SDD22 ist die differenzielle Rückflussdämpfung von Port 2.

- SDC22 ist die Differenzmodusreflexion von Port 2 aufgrund eines Gleichtaktsignals, das ihn anregt.

- SCS21 ist das Gleichtaktsignal, das an Port 2 vom Single-Ended-Eingang von Port 1 erzeugt wird. Für einen guten Balun sollte dieser sehr klein sein.

- SCD22 ist die Gleichtaktreflexion von Port 2 aufgrund einer differenziellen Erregung, sie ist klein für einen guten Balun.

- SCC22 ist die Gleichtaktreflexion von Port 2 aufgrund einer Gleichtaktanregung, die groß sein sollte. Der Gleichtakt sollte größtenteils berücksichtigt werden.

Zwei zusätzliche Verhältnisse werden häufig verwendet:

- CMRR1 = SDS21/SCS21, das Verhältnis des Differenzsignals zum Gleichtaktsignal, das an Port 2 durch ein Signal an Port 1 erzeugt wird.

- CMRR2 = SSD12/SSC12, das Verhältnis des Single-Ended-Signals, das an Port 1 durch ein Differenzsignal an Port 2 erzeugt wird, zu dem Signal, das durch ein Single-Ended-Signal an Port 2 erzeugt wird. Eine große Zahl ist gut.

Jeder dieser Parameter definiert entweder eine gewünschte oder eine unerwünschte Eigenschaft eines Baluns, und die letzten beiden Verhältnisse liefern einen Gütefaktor.

Es ist üblich, dass SDD22 – die differenzielle Rückflussdämpfung – bei vielen Baluns ziemlich gering ist, vielleicht 10 dB. Ist dies der Fall, fügt man an jedem Ausgang ein 6- bis 10-dB-Pad hinzu, um die Rückflussdämpfung um 12 bis 20 dB zu verbessern. Dadurch werden Reflexionen reduziert und der Frequenzgang des Baluns abgeflacht.

Wie kombinieren sich Signale für einen Balun?

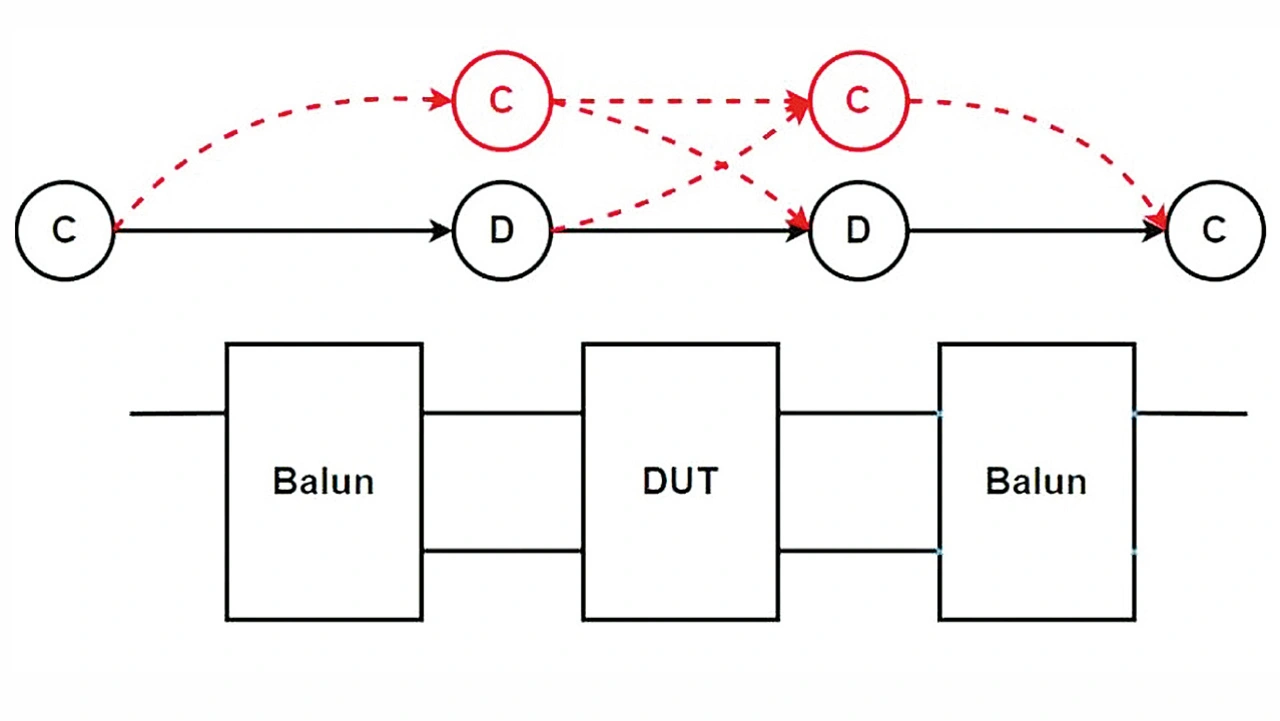

Wenn die symmetrische Seite des Baluns in Gleichtakt- und symmetrische Anschlüsse unterteilt ist, kann das Signalflussdiagramm wie in Bild 4 dargestellt gezeichnet werden. Die roten Pfeile zeigen die Modusumwandlungen an. Die C- und D-Anschlüsse auf der rechten Seite speisen Gleichtakt- und Differenzmodussignale an die nächste Stufe des Systems. Wäre diese nächste Stufe ein Differenzverstärker, würde sie zweifellos eine gewisse Modenumwandlung aufweisen, und das Gleichtakt-Eingangssignal würde zusammen mit der Hauptdifferenz-zu-Differenzial-Antwort einen kleinen Differenzausgang erzeugen. Dadurch entsteht eine Welligkeit im Amplitudengang.

Falls zum Beispiel das Gleichtaktsignal am Ausgang des Verstärkers 20 dB unter dem gewünschten Differenzsignal liegt, würde das Ausgangssignal eine Welligkeit von etwa 1 dB aufweisen. Diese Schätzung ergibt sich aus der Addition zweier logarithmisch angegebener Signale:

Welligkeit = 20Log10 (1 − 10 −dB 20)

Wenn zur Messung eines symmetrischen Geräts ein Paar Baluns verwendet werden, können die gewünschten und unerwünschten Signale – ohne Berücksichtigung von Reflexionen – wie im Blockdiagramm in Bild 5 aussehen. Die Linien zeigen Beiträge der Modenumwandlung, die unerwünschte Wellen im endgültigen Amplitudengang verursachen.

Beispielmessaufbau mit S5243 VNA, Bilder 6-8

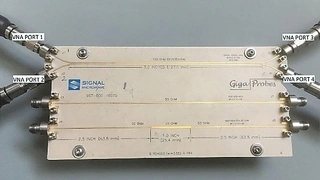

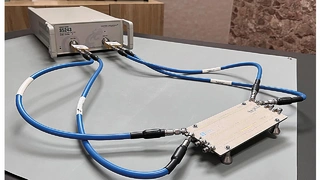

Eine 100-Ω-Differenzleitung auf einer Leiterplatte wurde mit einem 20-GHz-4-Port-VNA gemessen, der die berechneten Differenzeigenschaften anzeigt, und dann erneut mit einem Paar Hochfrequenz-Baluns gemessen. Die Testplatine in Bild 6 wurde von Signal Microwave/Giga Probes bereitgestellt. Dieses Hochfrequenz-Testboard verfügt über eine bekannte Leistungsreaktion bis 40 GHz und kann zur Überprüfung von VNA-Kalibrierungen und zur Prüfung auf Messdrift verwendet werden. Der Messaufbau sieht wie in Bild 7 aus. Die dargestellten Kabel (C50292MM) wurden für die beste Verzögerung und Phasenanpassung ausgewählt. Die erforderlichen Baluns bietet Meilhaus Electronic vom Hersteller Ceyear an (Serie 81902, siehe Bild 8).

Der Autor

Shashank Vodapally ist HF-Spezialist bei Meilhaus Electronic. Der Artikel ist entstanden nach Informationen von Copper Mountain Technologies