Grundlagen der Batterietechnik

Effiziente Batterie-Analyse mit EIS

Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) ist eine effiziente Methode zur Charakterisierung von Batterien. Der Batterie-Analysator BT4560 von Hioki setzt sie gezielt ein, um die elektrochemischen und elektrischen Reaktionsprozesse innerhalb eines Prüflings zu bewerten.

Um zu verstehen, wie EIS funktioniert, gilt es, zunächst einen Blick auf die chemisch-physikalischen Grundlagen der Batterietechnik zu werfen.

Batterien als Energiespeicher spielen im Alltag eine enorm wichtige Rolle. Ihre Anwendungen reichen von jeglichen mobilen Geräten bis hin zur Elektromobilität. Auch im Bereich der regenerativen Energien ist die Stromspeicherung unumgänglich – denn Wind und Sonne stehen nicht immer dann zur Verfügung, wenn der Strom gerade benötigt wird.

Im Fokus bei der Energiespeicherung mit Batterien stehen Effizienz, schnelle Ladezeiten, lange Betriebszeiten – Langlebigkeit insgesamt – sowie hohe Betriebssicherheit. Entsprechend vielfältig sind die Tests, denen Batterien unterzogen werden müssen. Sie umfassen zum Beispiel das Aufnehmen der Lade-/Entlade-Kurve zur Charakterisierung oder wiederholtes Laden/Entladen für Alterungstests und gehen bis hin zu Analysen im mechanischen und chemischen Innenleben der Batterie (Isolationstests, Prüfungen auf Verunreinigungen durch Metallpartikel etc.). Je nachdem, in welchem Teil ihres Lebenszyklus sich eine Batterie gerade befindet – also von Entwicklung über Produktion und Qualitätssicherung bis hin zum Test im Live-Betrieb – können die Testschwerpunkte unterschiedlich liegen.

Jobangebote+ passend zum Thema

EIS als Analysemethode

Eine mögliche Art der Batterieprüfung ist die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS). EIS ist eine Testmethode, bei der die Impedanz einer Batterie über einen breiten Frequenzbereich mit kleinen Wechselstromsignalen gemessen wird. Diese Technik, die detaillierte Einblicke in Merkmale wie den Ladungstransferwiderstand (Rct), den Elektrolytwiderstand (Rel) und den Diffusionswiderstand einer Batterie sowie der Elektrodenreaktionen ermöglicht, trägt zum Verständnis des Batterieverhaltens und der Leistung bei und ist daher für Forschung und Entwicklung sowie für die Qualitätskontrolle extrem nützlich. Ein Gerät, das mit dieser Technik arbeitet, ist der Hioki BT4560 (Bild 1).

Wie arbeitet ein Gerät mit EIS-Technik?

Der BT4560 legt ein Wechselstromsignal mit kleiner Amplitude und Messfrequenzen zwischen 0,01 Hz und 1,05 kHz an die zu prüfende Batterie an und vergleicht es mit dem zurückkommenden Wechselspannungssignal. Dabei werden die niedrigen Frequenzen des Bereichs zur Messung des Ladungsübergangswiderstands und des Diffusionswiderstands eingesetzt. Die hohen Frequenzen des Bereichs werden zur Messung von Elektrolytwiderstand und Schweißwiderstand verwendet. Das angelegte Wechselstromsignal wird mit einem Gleichstromsignal überlagert, das von der Batterie stammt.

EIS-Tests, die sowohl ein Gleich- als auch ein Wechselspannungssignal beinhalten, werden als dynamische EIS (DEIS) bezeichnet. Stationäre EIS (SEIS, im Allgemeinen oft nur als EIS bezeichnet) schließen den Gleichstromaspekt nicht ein. DEIS bietet den Vorteil, dass transiente Impedanzen erfasst werden und die Gesamttestzeit im Vergleich zu SEIS reduziert wird.

Bei der Durchführung von EIS-Tests sind auch die externen Bedingungen zu berücksichtigen. Die Impedanz von Batterien liegt in der Regel im niedrigen Milliohm-Bereich, was die Messungen leicht anfällig für elektromagnetische Störungen macht. Auch die Batterietemperatur und der Ladezustand (SoC/State of Charge) können die Impedanz beeinflussen.

Batterie-Grundlagen

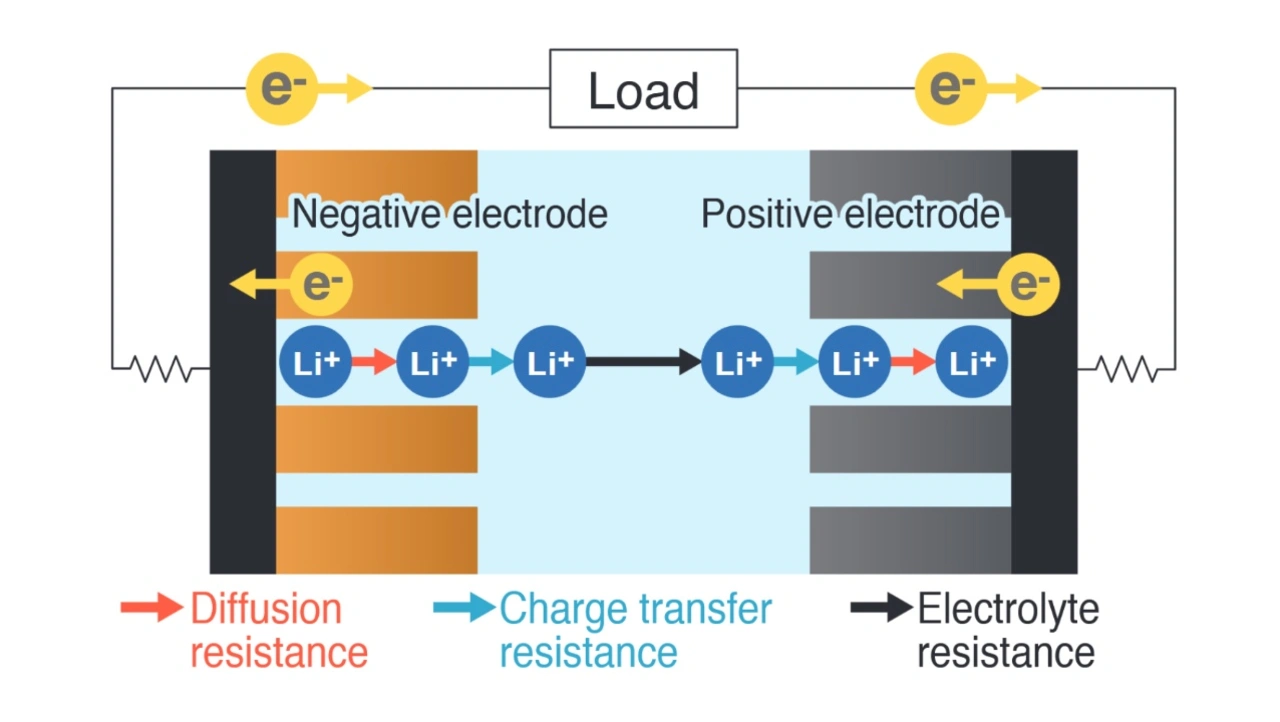

Üblicherweise wird in Schaltplänen die Batterie als perfekte Quelle dargestellt, die bei konstanter Spannung unendlichen Strom liefert. In der Realität kann eine Batterie aber natürlich nur eine begrenzte Strommenge liefern. Zudem ändert sich ihre Spannung im Laufe der Zeit, wenn sie an eine Last angeschlossen ist. Die nicht idealen Eigenschaften sind Auswirkungen der internen Impedanz einer Batterie. Um diese zu verstehen, muss man die Funktionsweise einer Batterie auf chemisch-physikalischer Ebene betrachten (Bild 2).

Im Inneren einer Batterie trennt eine poröse Platte (Separator) eine chemische Redox-Reaktion (Reduktion-Oxidation) physikalisch in zwei Halbzellenreaktionen: An jeder Elektrode findet eine Reduktions- oder Oxidationsreaktion mit den chemischen Verbindungen im Elektrolytlösungsmittel statt. Jede dieser Reaktionen erzeugt ein Potenzial. Die maximale Potenzialdifferenz zwischen den Halbzellen ist die elektromotorische Kraft (EMK, englisch EMF für Electromotive Force) der Batterie. Diese kann als Leerlaufspannung (OCV/Open Circuit Voltage) gemessen werden. In Sekundärbatterien (d. h. Akku/wiederaufladbar) können diese Reaktionen umgekehrt werden. Dazu wird ein Potenzial angelegt, das größer ist als die Batterie-EMK und eine entgegengesetzte Polarität aufweist. Sind die beiden Elektroden durch eine externe Last verbunden, treibt die EMK die Elektronen von der Anode durch die Last zur Kathode. Gleichzeitig werden positiv geladene Ionen im Elektrolyt durch die Flüssigkeit und den Separator mobilisiert, um die Ladungsdiskrepanz zu stabilisieren. Die Geschwindigkeit, mit der die positiv geladenen Ionen und Elektronen fließen, bestimmt den elektrischen Strom. Im Idealfall würde ein unendlicher Strom bedeuten, dass sich diese geladenen Teilchen unendlich schnell von Elektrode zu Elektrode bewegen. In der Realität ist das natürlich nicht möglich. Hier wirkt immer eine Mindestimpedanz. Im Laufe der Zeit treten in der Batterie zudem physikalisch-chemische Veränderungen auf, die die zugrunde liegenden Mechanismen verlangsamen. Dies führt zu einer Erhöhung der Impedanz der Batterie.

Randles-Schaltungsmodell

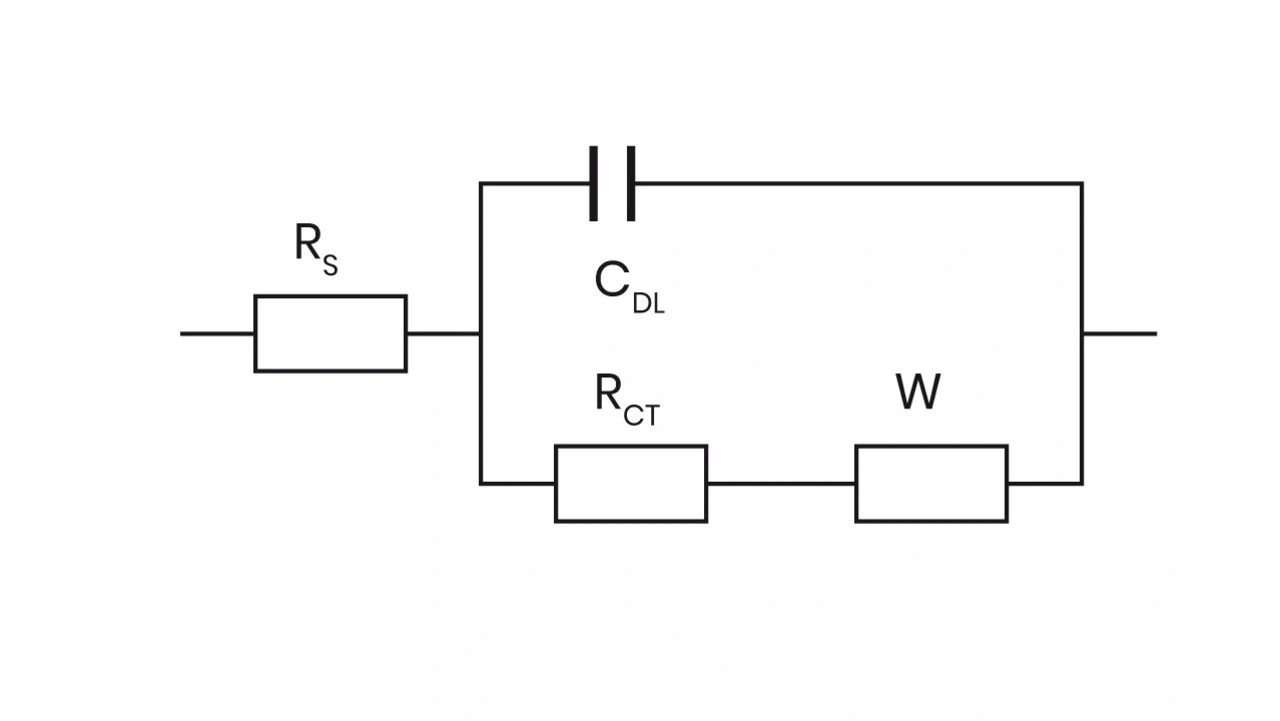

Die sogenannte Randles-Zelle ist ein Schaltungsmodell, das zur Erklärung der kinetischen und Diffusionsprozesse an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt eingesetzt wird. Die Randles-Zelle ist aufgebaut aus einem Widerstand in Reihe mit einem weiteren Widerstand parallel zu einem Kondensator, wie in Bild 3 dargestellt.

Der mit RS bezeichnete Widerstand (auch Rel, Elektrolytwiderstand) wird durch die Bewegung der ionischen Verbindungen im Elektrolyten bestimmt. RCT ist der Ladungstransferwiderstand/Ladungsübergangswiderstand, der sich aus der Übertragung von Elektronen während der Redox-Reaktion ergibt. Der Parallel-Kondensator mit der Bezeichnung CDL symbolisiert die elektrische Doppelschichtkapazität, ein Doppelschicht-Phänomen, das an der Oberfläche der Elektrode auftritt, wenn diese dem Elektrolyten ausgesetzt ist. W (Diffusions-Widerstand) ist das Phasenelement der Warburg-Konstante, die zur Beschreibung der Diffusion chemischer Substanzen dient.

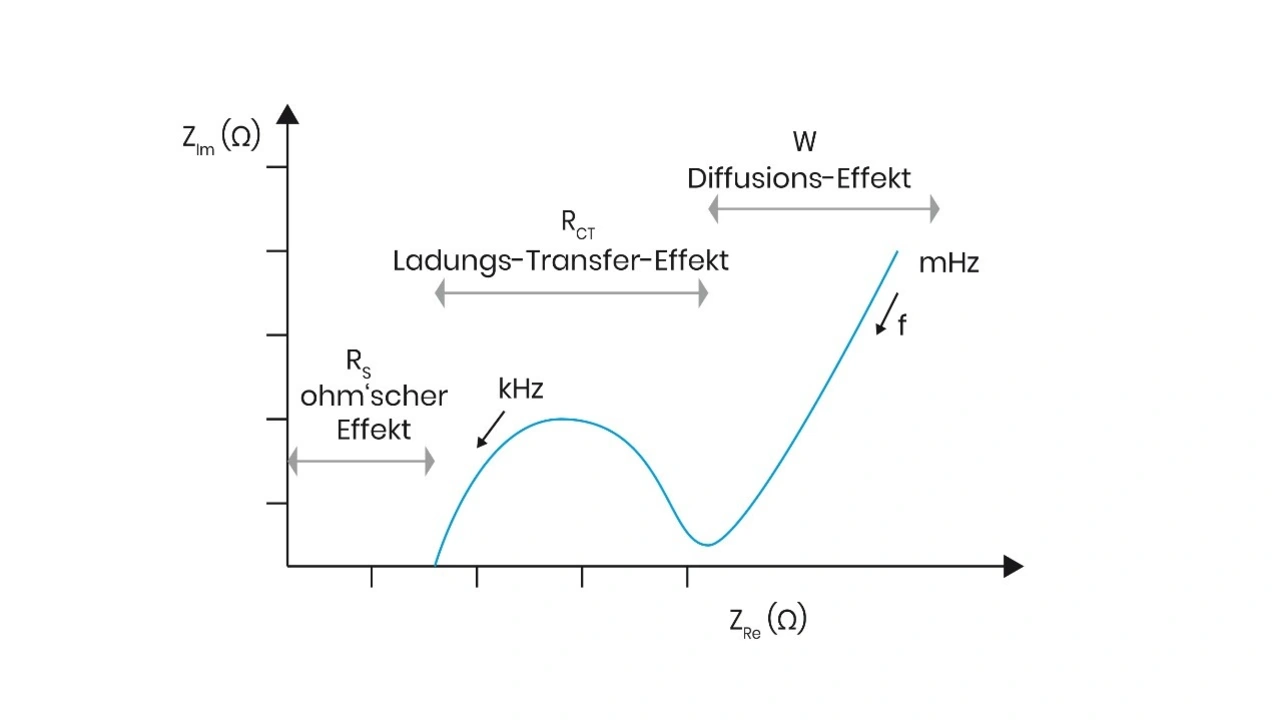

Die beiden wichtigsten Diagramme der EIS-Technik sind das Nyquist- und das Bode-Diagramm.

Grafische Darstellung im Nyquist-Diagramm

Ein Nyquist-Diagramm stellt die Impedanz in einem Koordinatensystem dar, wobei der Widerstand (real) auf der x-Achse und die Reaktanz (imaginär) auf der y-Achse aufgetragen werden. Die erzeugte Kurve zeigt also die Impedanz des Systems in Abhängigkeit von der Frequenz. Wie erwähnt sind bei EIS-Tests externen Bedingungen zu beachten. Änderungen in der Batteriestruktur oder der Umgebung (zum Beispiel Temperatur) können das Nyquist-Diagramm der Batterie verändern. Das Nyquist-Diagramm der Randles-Zellenschaltung zum Beispiel hat eine Form wie in Bild 4 dargestellt. Hier kann man gut erkennen, woher jedes Element des Diagramms stammt. RS/Rel ist der reine Widerstandswert, bei dem der Nulldurchgang auftritt. Dieser Punkt verändert sich bei Temperaturschwankungen oder durch das Altern der Batterie. Die parallelen Komponenten RCT||CDL bilden die annäherungsweise Halbkreisform im Diagramm, wobei RCT der Durchmesser über der x-Achse ist und von dem Ladezustand der Batterie/SoC beeinflusst wird. Die Warburg-Komponente (W/Diffusions-Widerstand) ist ein Element mit konstanter Phase, das den linearen Teil erzeugt, der sich mit einem Phasenwinkel von 45° nach oben erstreckt. Die Summe von RS und RCT entspricht dem effektiven Serienwiderstand (ESR) der Batterie.

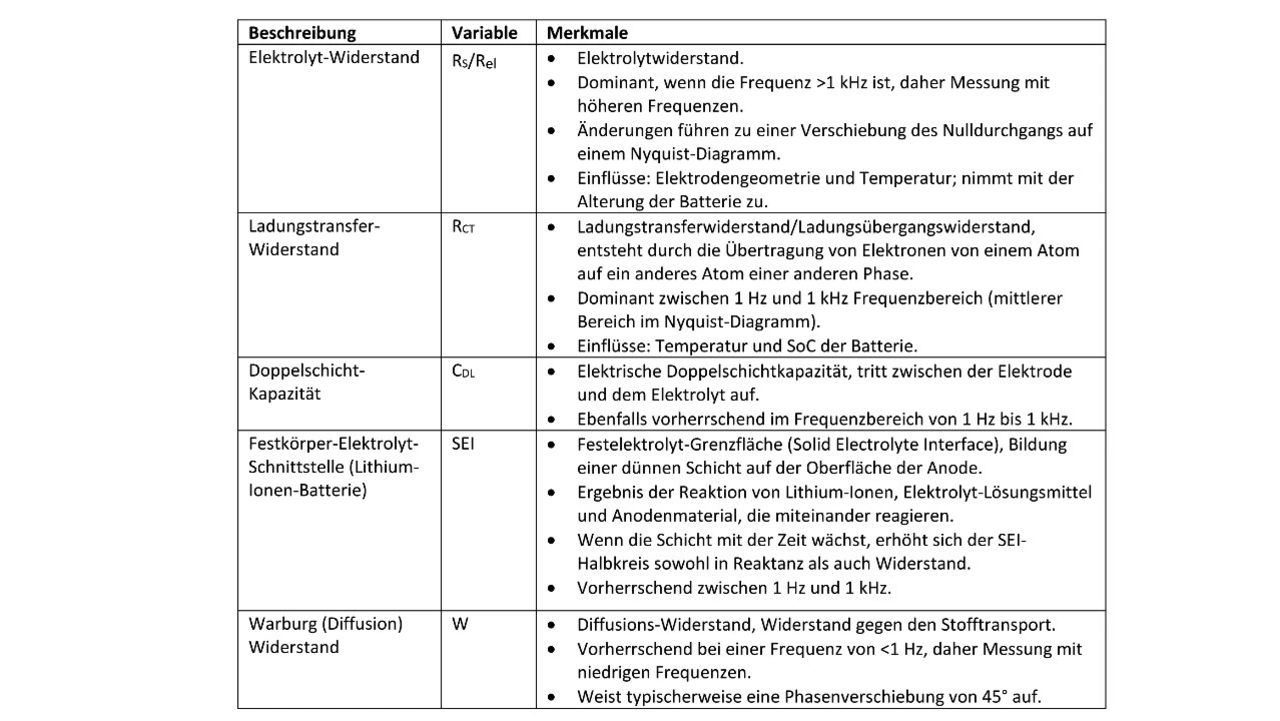

Möglicherweise ist in einem Nyquist-Diagramm auch mehr als einen Halbkreis zu sehen. Das kann vorkommen, weil zusätzliche chemische Reaktionen in der Batterie stattfinden. Ein gängiges Beispiel hierfür sind Lithium-Batterien: Neben der Redox-Reaktion findet hier eine weitere chemische Reaktion statt, an der die Lithium-Ionen, der Elektrolyt und die Anode beteiligt sind. Während des Ladens wandern die Lithium-Ionen durch den Elektrolyt zur Anode, wo sie eingelagert werden. Ein gewisser Prozentsatz der Ionen und des Elektrolyts vermischt sich jedoch mit der Anode und bildet die Festelektrolyt-Grenzfläche (SEI). Tabelle 1 fasst die kinetischen und Ladungsübertragungsmechanismen zusammen, die an der elektrochemischen Reaktion einer Batterie beteiligt sind.

Bode-Diagramm

Mit Bode-Diagrammen lassen sich – im Gegensatz zu Nyquist-Diagrammen – die Phaseneigenschaften ermitteln: Das Bode-Diagramm zeigt den Betrag und die Phase der Impedanz in Abhängigkeit von der Frequenz an. Die Frequenz wird dabei logarithmisch aufgetragen, der Betrag ebenfalls logarithmisch und die Phase linear. Das Bode-Diagramm ist nützlich, um die Art des Schaltkreisverhaltens der Batterie bei einer bestimmten Frequenz zu identifizieren. Die Werte können auf gemischtes Verhalten oder „Nicht-Idealitäten“ in der Batterie hinweisen.

Dank der zur Verfügung stehenden Software kann der Hioki BT4560 gleichzeitig Bode- und Nyquist-Diagramme erstellen. Zudem ist eine 3D-artige Darstellung der beiden Diagramme unter Verwendung der Zeit oder des Datums als dritte Achse möglich.

Fazit

Der Hioki BT4560 verwendet die elektrochemische Impedanzspektroskopie zur Bewertung der internen elektrochemischen und elektrischen Eigenschaften einer zu prüfenden Batterie. EIS ist eine Methode zur Charakterisierung der Impedanz eines Systems. Der Prüfling wird dabei mit einem Wechselstromsignal kleiner Amplitude angeregt. Die mit Hilfe der EIS-Technik erzeugten Nyquist- und Bode-Diagramme werden verwendet, um Veränderungen in einer Batterie zu analysieren oder das Impedanz-Verhalten verschiedener Batterien zu vergleichen. Darüber hinaus ermöglichen die erfassten Messungen eine objektive und subjektive Metrik zur Bestimmung des Endes der Lebensdauer einer Batterie für eine bestimmte Anwendung.

Der Autor: Ernst Bratz ist technischer Marketing Manager bei Meilhaus Elektronik