Verschränkung über 20 m

Optische Quantencomputer holen auf

Dem vom Fraunhofer IAF koordinierten Konsortium des BMBF-Projekts »SPINNING« ist es gelungen, die Entwicklung Spin-Photon-basierter Quantencomputer entscheidend voranzubringen.

Am 22. und 23. Oktober 2024 präsentierten die Partner die bisherigen Projektergebnisse im Rahmen des Mid-Term-Meetings der BMBF-Fördermaßnahme »Quantencomputer-Demonstrationsaufbauten« in Berlin. Erstmals konnte sie hier die Verschränkung von zwei Registern aus je sechs Qubits über eine Distanz von 20 m erfolgreich demonstrieren und dabei eine hohe mittlere Fidelität (›Treue‹ i. S. der Ähnlichkeit der verschränkten Zustände) erreichen. Das Konsortium aus 28 Partnern im Projekt »SPINNING – Quantencomputer auf Basis von Spin-Qubits in Diamant« arbeitet daran, einen Quantencomputer auf der Grundlage von Spin-Photonen und Diamant zu entwickeln. Er zeichnet sich gegenüber anderen Quantencomputing-Ansätzen durch geringeren Kühlbedarf, längere Operationszeiten und kleinere Fehlerraten aus. Das hybride Konzept des Spin-Photon-basierten Quantencomputers sieht darüber hinaus eine höhere Skalierbarkeit und Konnektivität vor, was eine flexible Verbindung mit konventionellen Computern ermöglicht.

Jobangebote+ passend zum Thema

Qubits durch Farbzentren in Diamant

»Im Projekt ›SPINNING‹ wollen wir einen wichtigen Beitrag zum Ökosystem der deutschen Quantentechnologie leisten. Dafür nutzen wir die Materialeigenschaften von Diamant, um eine Quantencomputertechnologie zu entwickeln, die genauso leistungsfähig wie die anderen Technologien sein kann, aber keine ihrer spezifischen Schwächen aufweist. Wir erzeugen Qubits mithilfe von Farbzentren im Diamantgitter, indem wir ein Elektron wahlweise in einem von vier künstlich erzeugten Gitterdefekten (Vakanz-Zentren) fangen, die mit Stickstoff (NV), Silizium und Stickstoff (SiNV), Germanium (GeV) oder Zinn (SnV) dotiert werden. Der Elektronenspin koppelt sich durch magnetische Wechselwirkung mit fünf Kernspins benachbarter 13C-Kohlenstoffisotope. Der zentrale Elektronenspin kann dann als adressierbares Qubit genutzt werden«, erläutert Prof. Dr. Rüdiger Quay, Koordinator des »SPINNING«-Verbunds und Institutsleiter am Fraunhofer IAF.

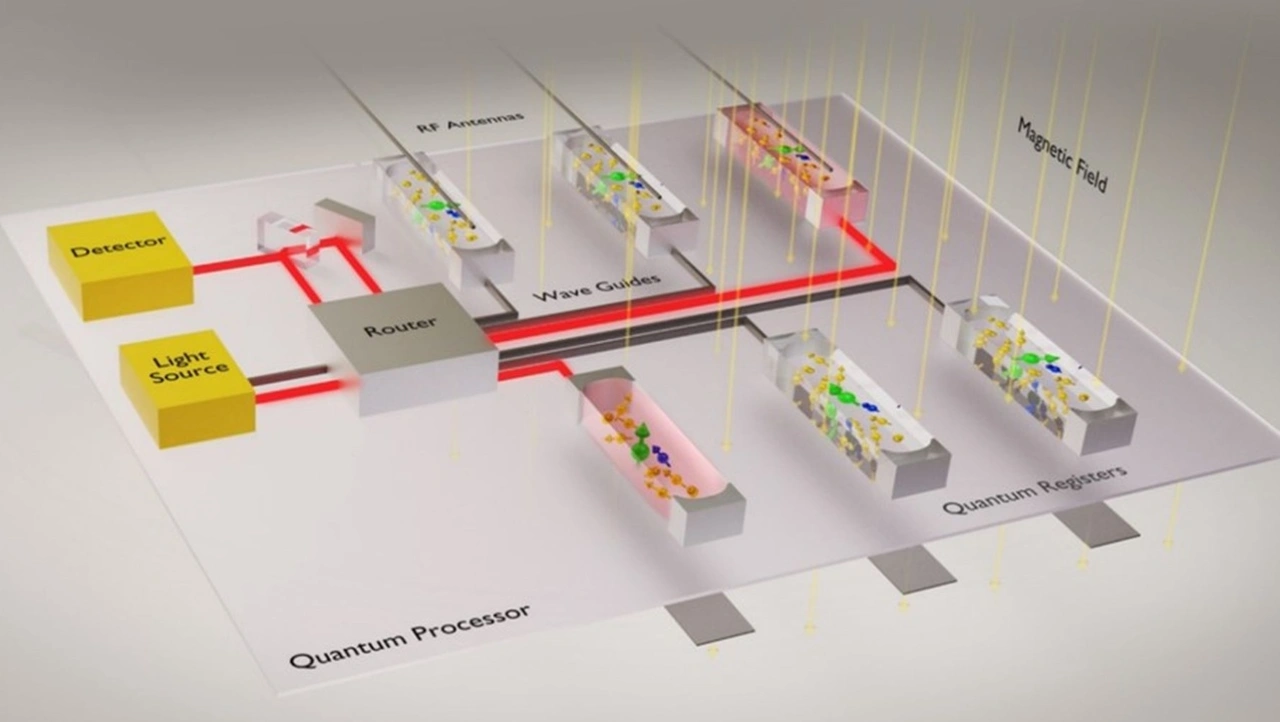

»Die einzelnen Qubits bilden eine Matrixstruktur, das Qubit-Register. Der ›SPINNING‹-Quantencomputer soll aus mindestens zwei und später bis zu vier dieser Register bestehen, die wiederum auf weite Entfernungen von beispielsweise 20 m optisch gekoppelt werden, so dass ein übergreifender Informationsaustausch stattfinden kann«, so Quay weiter. Die optische Kopplung zwischen den zentralen Elektronenspins und Registern wird durch einen optischen Router in Kombination mit einer Lichtquelle und einem Detektor zum Auslesen realisiert. Die einzelnen Zustände der Kernspins werden durch Hochfrequenzpulse gesteuert.

Verschränktes Qubit-Register bei hoher Fidelität

Anlässlich des Mid-Term-Meetings der Fördermaßnahme »Quantencomputer-Demonstrationsaufbauten« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), in dessen Rahmen »SPINNING« gefördert wird, hat das Konsortium am 22. und 23. Oktober 2024 in Berlin die bisherigen Projektergebnisse vorgestellt, die sich durch bemerkenswerte Erfolge kennzeichnen. Es gelang dem Projektteam, erstmals die Verschränkung von zwei Registern aus je sechs Qubits über eine Distanz von 20 m erfolgreich zu demonstrieren und dabei eine hohe mittlere Fidelität (›Treue‹ i. S. der Ähnlichkeit der verschränkten Zustände) zu erreichen.

Neben der Verschränkung von zwei Registern aus je sechs Qubits über eine Distanz von 20 m gelangen weitere Erfolge: Das Basismaterial und dessen Bearbeitung und die Realisierung von Farbzentren in Diamant zur Erzeugung von Qubit konnten ebenso verbessert werden wie die Technologie der photonischen Resonatoren. Die Grundlage hierfür bildete ein besseres Verständnis der vier Defekttypen im Diamant-Gitter sowie der Fehlermitigation von Qubits auf Diamant-Basis. Ferner ist es dem Konsortium gelungen, die für den Betrieb des Quantencomputer nötige Elektronik zu entwickeln und erste Anwendungen des Quantencomputers für künstliche Intelligenz zu zeigen.

Vorteile im Vergleich mit SSJ-Quantencomputern

Der exemplarische Vergleich der Zwischenergebnisse aus »SPINNING« mit den Kennzahlen von Quantencomputern auf Basis supraleitender Josephson-Kontakte (superconducting Josephson junctions, SJJs), in deren Entwicklung bislang weltweit ein Vielfaches der Ressourcen investiert wurde, unterstreicht den Wert der im Projekt geleisteten Arbeit: Der bislang zwölf Qubits umfassende Spin-Photon-basierte Quantencomputer erreicht im Ein-Qubit-Gatter mit einer Fehlerquote von < 0,5 Prozent das gleiche Ergebnis wie die prominenten SJJ-Modelle Eagle (127 Qubits) und Heron (154 Qubits).

Bei der Kohärenzzeit übertrifft der Spin-Photon-basierte Quantencomputer mit einer Länge von über 10 ms die SSJ-Modelle (> 50 µs) deutlich, obwohl die Distanz bei der Verschränkung mit 20 m gegenüber wenigen Millimetern um ein Vielfaches größer ausfällt.

Resonatorendesign und Softwareentwicklung

Die verbliebenen technischen Herausforderungen bis zum Projektabschluss umfassen einerseits die Weiterentwicklung des Resonatorendesigns hin zu einer verbesserten Reproduzierbarkeit und einer genaueren Ausrichtung. Zum andern arbeiten die Forschenden an einer weiteren Verbesserung der Software, die die Steuerungskontrolle des Spin-Photon-basierten Quantencomputers automatisieren soll.