Machine Learning und Embedded Analytics

Sensorfusion auf Mikrocontroller

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Anomalien erkennen und beschreiben

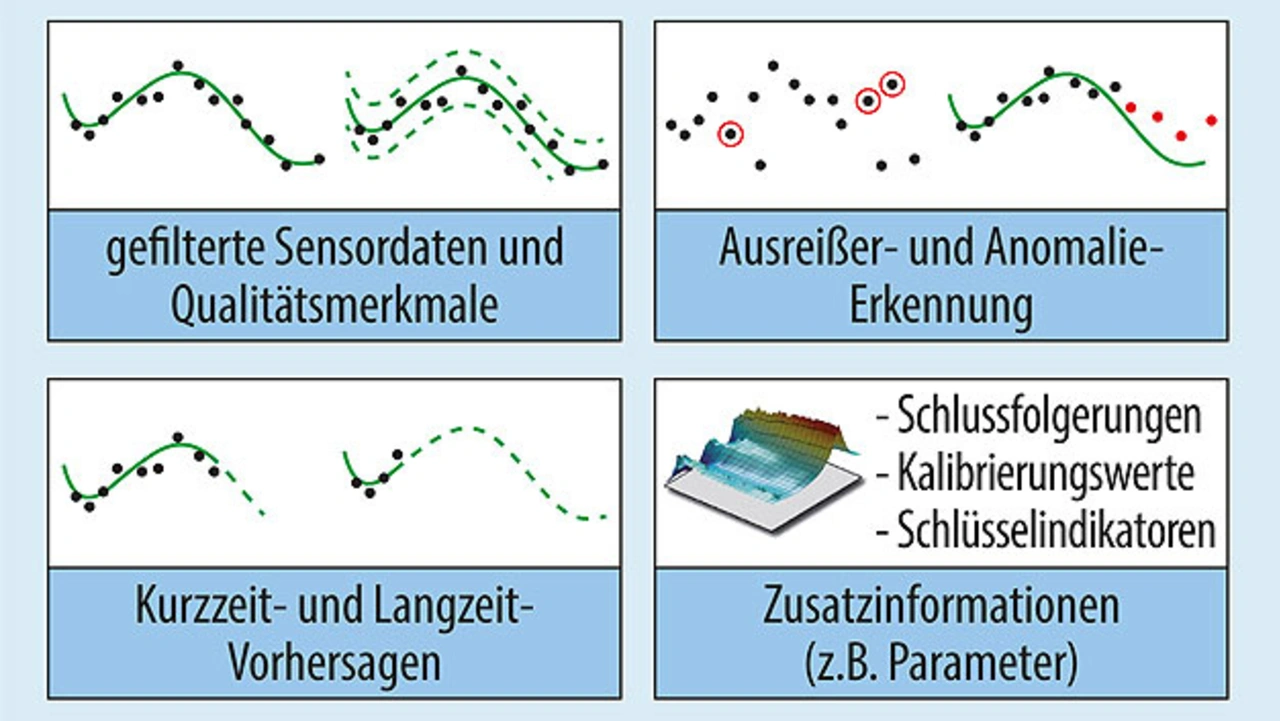

Nachdem die Datenmenge auf spezifisch ausgewählte und gefilterte Daten reduziert ist, liegt die Basis für eine Mustererkennung vor, mit der sich Anomalien auffinden lassen. Im Fall des Warmwasserspeichers soll dadurch eine Überhitzung erkannt und verhindert werden. Indem aus den Daten die Anomalien herausgefiltert werden, lässt sich die Datenanalyse auf diese beschränken.

Um nun die Anomalien zu beschreiben, gilt es, die Extremwerte des Systems mathematisch zu beschreiben. Darunter fallen die Minimal- und Maximalwerte sowie die Wendepunkte. Bei Cloud- und Edge-Analytics kommen hierfür Differenzialgleichungen zum Einsatz. Da diese für Embedded-Analytics zu umfangreich sind, hat das Team von Rutronik die mathematische Kurvendiskussion durch ein selbstlernendes Iterationsverfahren ersetzt.

Jobangebote+ passend zum Thema

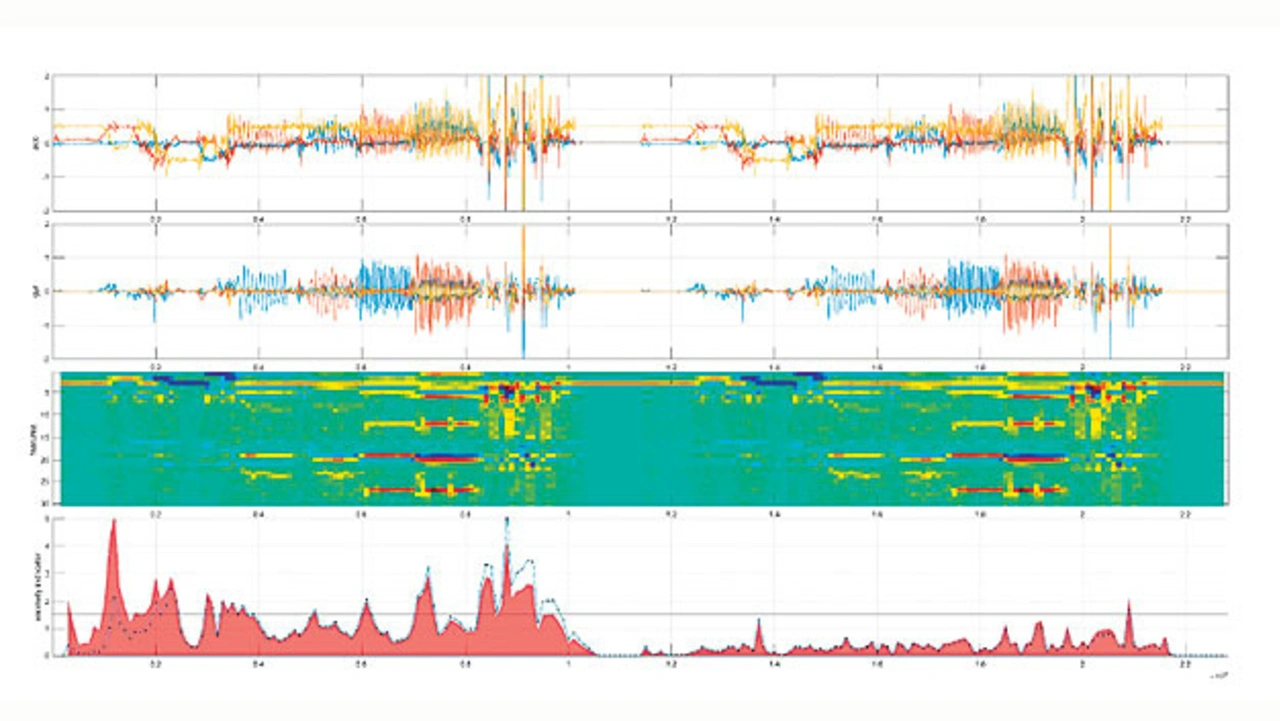

Für die Extraktion der Daten und die spätere Visualisierung ist eine zweidimensionale Darstellung hilfreich, da die Prozesse so relativ einfach analysierbar sind (Bild 5). Anschließend werden in einer dreidimensionalen Darstellung die identifizierten Parameter in die z-Achse eingetragen, vergleichbar einer »topologischen Landkarte« der Sensordaten.

Um die tatsächlichen Extremwerte besser erkennbar zu machen und später die Sensor-Modelldaten damit vergleichen zu können, wurde eine dreidimensionale Analyse- bzw. Darstellungsethode (Bild 6) gewählt.

Mit ihr lässt sich bereits erkennen, welche Parameter keinen oder nur geringen Einfluss auf die Anomalien haben. Diese können dann vernachlässigt oder komplett herausgefiltert werden.

Um die oben genannte »topologische Landschaft» (Bild 6) mathematisch zu beschreiben, wurde sie in weniger als 100 Teilsegmente unterteilt. Jedes Segment umfasst nur zehn Messpunkte für die Iteration, um den benötigten Speicherplatz von vornherein zu beschränken. Die Detektionsgrenzen der Anomalien, d. h. die Differenz zwischen den Daten des Modells und den abweichenden Messdaten, wurden mit ±1,5 % festgelegt. Diese Modellgenauigkeit wurde aus der praktischen Anforderung gewählt.

Selbstlernende Verfahren auf STM32-Mikrocontroller

Das selbstlernende Iterationsverfahren wurde auf einem STM32 F4 von STMicroelectronics implementiert. Theoretisch ist jeder auf dem Markt befindliche Mikrocontroller hierfür geeignet, praktisch gibt es jedoch ein paar Einschränkungen. Denn bei der Sensorfusion steht die Echtzeitfähigkeit des Mikrocontrollers im Mittelpunkt. Bei zeitsynchronen Vorgängen, wie z. B. bei MEMS-Sensoren mit sechs Freiheitsgraden, ist eine sehr effiziente Programmierung erforderlich. Bei zeitkritischen Messungen kann die Programmierung auf der HAL-Ebene (High Abstraction Layer) zu Messfehlern im Zeitbereich führen, bzw. die dynamischen Veränderungen der zu detektierenden Anomalien reichen nicht aus. Mit hardwarenaher Low-Level-Layer-Programmierung ist dies nicht der Fall. Die Speicherplatz-Anforderungen hängen von der Sensoreinsatzplanung ab. Je mehr Sensoren quasi synchron verarbeitet werden, desto umfangreicher wird die digitale Signalverarbeitung, z. B., wenn Zeitstempel zur jeweiligen Messung erfasst werden. Das Rutronik-Team hat den STM32 gewählt, weil die analoge und digitale Peripherie verbunden mit der direkten Ansprache über die Low-Level-Ebene eine assemblernahe Programmierung zulässt, um dann mit dem vorhandenen RAM und ROM die Sensorfusion realisieren zu können.

Dabei kam die sogenannte Dictionary-Methode zum Einsatz: In einem Dictionary sind unterschiedliche mathematische Funktionen hinterlegt, aus denen mit Hilfe von iterativen Abfragen die jeweils passende für die verschiedenen Teilabschnitte der Sensorfunktion ausgewählt wird. In diesem Fall umfasste das »Sensorfunktion-Dictionary« lediglich fünf mathematische Basisfunktionen, etwa radiale Basisfunktionen (RBF) oder lineare Funktionen. Bereits nach drei bis vier Iterationsschleifen lag ein Ergebnis vor, das die Sensorkennlinie mit diesen Basisfunktionen beschreibt, d. h., eine exakte Modellierung des Systems, die Anomalien sofort erkennbar macht – und das in Echtzeit.

Durch den selbstlernenden Ansatz wurden die Segmente und die Anzahl der Daten noch weiter reduziert, sodass schließlich nur noch 30 Segmente à zehn Messpunkte nötig waren, d.h. 300 statt 400 Datenpunkte.

Geeignet für beliebige nichtlineare Systeme

Mit Hilfe solcher selbstlernenden Algorithmen lassen sich beliebige nichtlineare Systeme aller Sensortypen und Sensorfusionen abbilden. Zudem erfüllt es auch alle anderen Anforderungen an Embedded Analytics: Es funktioniert offline, d.h. ohne Cloud, in Embedded-Echtzeit-Systemen, läuft auf einem Standard-ARM-Mikrocontroller, ist robust und skalierbar.

Künstliche Intelligenz und Machine Learning auf der Embedded-Mikrocontroller-Ebene ist keine reine Software-Aufgabe. Die Entwicklung der Algorithmen für Embedded-Analytics erfordert neben tiefgreifendem mathematischen Know-how auch umfassendes analytisches Verständnis für das physikalische Gesamtsystem sowie für alle Sensortypen und ihre Funktionsweise. Nur damit kann die passende höhere Mathematik und selbstlernende Algorithmen korrekt gewählt werden.

Rutronik konnte bei der Umsetzung auf hauseigene Sensor-, Analog- und Mikrocontroller-Experten zurückgreifen und profitierte von Forschungsarbeiten der Partnerhochschulen sowie den Spezialisten innerhalb des 3rd-Party-Hardware- und Software-Netzwerks, wie etwa dem Unternehmen Knowtion, Spezialist für Sensorfusion und automatische Datenanalyse. Kunden, die sich für Embedded-Analytics interessieren, stellt Rutronik die notwendigen Ressourcen zur Verfügung.

Der Autor

Andreas Mangler

studierte Physik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), bevor er 1988 die Hochschule Karlsruhe als Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik abschloss. Seine berufliche Laufbahn begann er als Analog-Design-Entwickler bei IBP Pietzsch, dann wechselte er zu Burr Brown/Texas Instruments. 1995 wurde er Head of Marketing Communications bei Rutronik, wo er verschiedene Positionen bekleidete, bis er 2013 zum Director Strategic Marketing and Communications berufen wurde.

- Sensorfusion auf Mikrocontroller

- Anomalien erkennen und beschreiben