Bahntechnik

Zuverlässigkeit bleibt nicht auf der Strecke

Die Bahn kommt – oder auch nicht. Viele Pendler können ein Lied davon singen. Doch das muss nicht länger so sein. Moderne Technik gibt es bereits, doch muss man sie klug einsetzen. Wie die Embedded-Plattform HeiSys.

Wie in vielen anderen Lebensbereichen ist der Einsatz elektronischer Systeme in Fahrzeugen auf der Straße, der Schiene und in der Luft zum festen Bestandteil geworden. Zudem erobert die fortschreitende Digitalisierung immer mehr Einsatzfelder. Im Verkehrswesen sind das beispielsweise die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur, der Fahrzeuge untereinander sowie das Steuern integrierter Logistikketten. Ebenso zählt das autonome Fahren dazu. Um Störungen und Verspätungen zu eliminieren oder das Befördern von Personen und Gütern zukunftssicher zu machen, ist ein Modernisieren des öffentlichen Schienennetzes unumgänglich. Vorhandene Systeme können die erforderlichen Aufgaben und wachsende Anzahl von Zügen häufig nicht mehr bewältigen. Es gilt also, neue, hochleistungsfähige und ausfallsichere Systeme zu implementieren und die komplette Infrastruktur neu zu

ordnen. Hierbei kommt das Strecken- und Routen-Management zum Einsatz.

Jobangebote+ passend zum Thema

Intelligentes Überwachen löst alte Technik ab

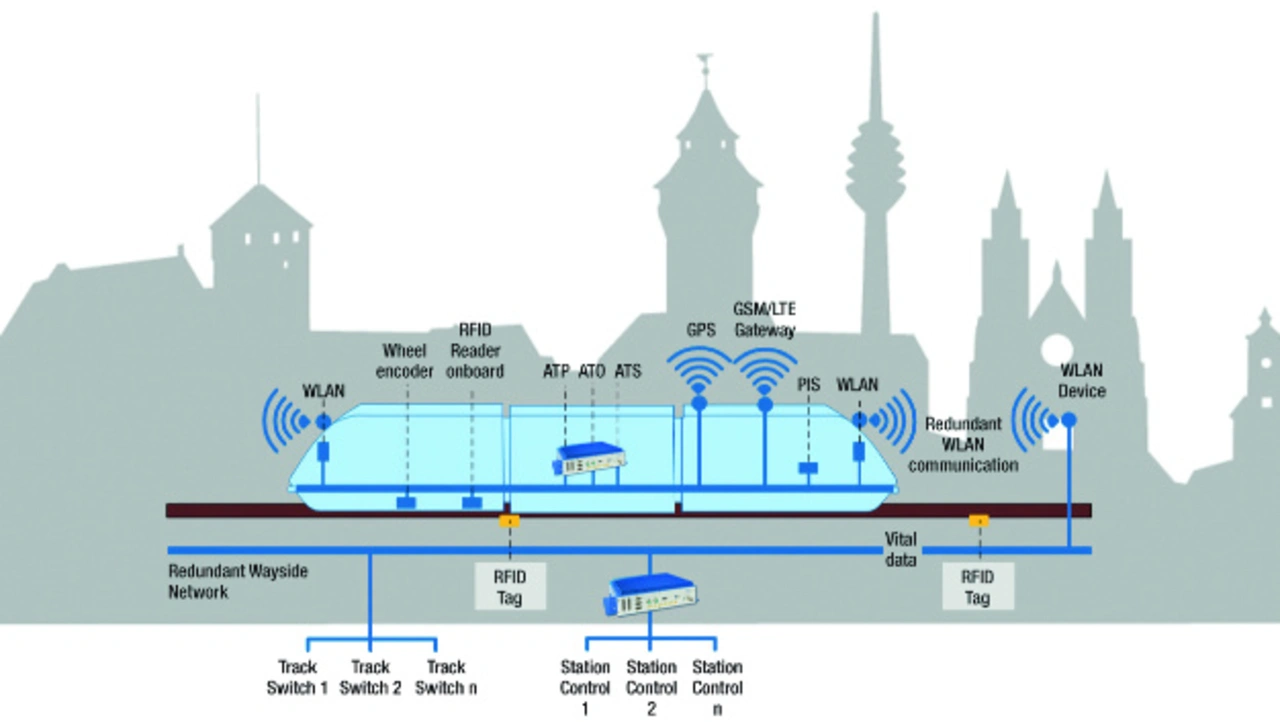

Waren bisherige Signalsysteme an ihren jeweiligen Blockabschnitt gebunden und verhinderten lediglich eine Doppelbelegung des entsprechenden Streckenabschnitts, sind moderne Signalsysteme mit Funktechnik flexibel und geben die genaue Zugposition wieder. Herkömmliche Signalsysteme teilten die Strecke in feste Blöcke ein, die dann von je einem Zug besetzt wurden. Heute vertrauen fortschrittliche, funkgesteuerte Zugsysteme (CBTC, Communication-based Train Control) auf das mobile Bewegungsblockprinzip. Sie verwenden eine hochauflösende Zugstandortbestimmung und eine kontinuierliche, hochleistungsfähige, bidirektionale Zug-zu-Wege-Datenkommunikation. Hierbei teilen die Züge ihren Status fortwährend an entlang der Strecke (Wayside) angebrachte Anlagen mit. Zug- und Wege-seitig sind automatische Zugschutzfunktionen (ATP, Automatic Train Protection) sowie optionale Funktionen für den automatischen Zugbetrieb (ATO, Automatic Train Operation) sowie die automatische Zugüberwachung (ATS, Automatic Train Stop) implementiert. Die übermittelten Informationen beinhalten unter anderem Positionsangaben, Richtung, Geschwindigkeit und Bremsweg, woraus sich der Platzbedarf des Zuges auf dem Gleis ergibt und Punkte definiert werden, die für andere Züge ausgeschlossen sind. Position und Bremskurve werden kontinuierlich berechnet und per Funk an die stationäre Leitsysteminfrastruktur übermittelt, die Blocks je nach Bedarf vergrößert oder verkleinert, sowie Entfernungen und Geschwindigkeiten entsprechend anpasst.

Von der Präzision hängt im Bahnverkehr sehr viel ab. Die Genauigkeit der neuen Systeme ermöglicht es, den Sicherheitsabstand zwischen zwei Zügen zu verringern. Er wird im Verhältnis von aktuellem Standort, Geschwindigkeit sowie den Sicherheitsanforderungen errechnet – angesichts der steigenden Verkehrsdichte wichtig für höhere Beförderungskapazitäten sowie geringere Verspätungen. Auf dem Weg zum autonomen Fahren wird CBTC als bedeutender Bestandteil betrachtet (siehe Automatisierungsgrade in der IEC 62290-1). Je höher die Klassifizierung, desto höher sind die Anforderungen an Funktion, Leistung und Sicherheit. Somit ermöglichen CBTC-Systeme ein optimales Nutzen der Infrastruktur, maximale Auslastung und minimale Abstände zwischen den Zügen unter Einhalten aller Sicherheitsaspekte.

Aufbau eines CBTC-Systems

Ein kompaktes System und eine einfache Architektur sind für die CBTC-Technik Schlüsselkriterien, vor allem wenn es darum geht, bestehende Systeme zu modernisieren – möglichst ohne den Betrieb zu stören. Ändern sich Betriebspläne, die Nachfrage oderTransportangebote – angepasst an den realen Bedarf – Energieeinsparungen und erhöhen die Effizienz.

Die typische Architektur eines modernen CBTC-Systems ist in Bild 1 dargestellt und umfasst unter anderem sogenannte Wegeausrüstung, zu der das Stellwerk und die Subsysteme gehören. Sie steuern jede Zone im Netzwerk, in der Regel mit den Funktionen ATP und ATO am Streckenverlauf, und je nach Anbieter zentralisiert oder verteilt. Die Steuerung des Systems erfolgt über den zentralen Befehl ATS, lokale Steuerungssubsysteme können jedoch ebenso als Notfalllösung einbezogen werden. Ein weiterer Bestandteil ist das funkbasierte Zug-zum-Weg-Kommunikations-Subsystem.

Obwohl eine CBTC-Architektur immer vom jeweiligen technischen Ansatz abhängt, sind die folgenden Komponenten im Allgemeinen in einer typischen CBTC-Architektur zu finden:

- Das Onboard-ECTS (European Train Control System) steuert kontinuierlich die Zuggeschwindigkeit entsprechend dem Sicherheitsprofil und löst, falls nötig, die Bremse aus. Es kommuniziert ebenfalls mit dem am Weg installierten ATP-Subsystem, um die für einen sicheren Betrieb erforderlichen Informationen auszutauschen – Signalgeschwindigkeit, Bremsweg und Empfang der Verkehrsbeschränkungen. Die EU vereinheitlicht zunehmend die europäischen Bahnverkehrsleitsysteme, das ETCS soll mittelfristig die unterschiedlichen Systeme in Europa ablösen. Es bietet mehr Sicherheit, steuert den Zug per Funk und soll zukünftig das Fahren ohne Signale, ähnlich einem Autopiloten ermöglichen.

- Das Onboard-ATO-System steuert automatisch den Traktions- und Bremsaufwand, um den Zug unter der vom ATP-Teilsystem festgelegten Höchstgeschwindigkeit zu halten. Seine Hauptaufgabe besteht entweder darin, dem Fahrer zu assistieren oder den Zug sogar vollautomatisch zu betreiben, während die Verkehrsregulierungsziele und der Fahrgastkomfort beibehalten werden.

- Das ETCS-System an der Strecke verwaltet alle Verbindungen mit anderen Zügen im jeweiligen Gebiet. Außerdem berechnet es das Einhalten der Kriterien, die jeder Zug beachten muss, während er in einem bestimmten Gebiet unterwegs ist.

- Das Wayside-ATO-System kontrolliert die (Regulierungs-)Ziele jedes Zuges. Die an der Strecke angebundene ATO-Funktion versorgt alle Züge im System mit Informationen zum Ziel sowie mit anderen Daten wie der Verweilzeit in den Bahnhöfen.

- Das zentrale CBTC-Kommunikationssystem integriert ein digitales, vernetztes Funksystem mittels Antennen oder Zubringerkabel für die bidirektionale Kommunikation zwischen Gleisanlagen und Zügen. Häufig wird ein 2,4-GHz-Frequenzband in den Systemen verwendet (wie WiFi), obwohl ebenso alternative Frequenzen wie 900 MHz (US), 5,8 GHz oder andere lizenzierte Frequenzbänder verwendet werden können.

- Ein ATS-System ist in den meisten CBTC-Anwendungen integriert. Seine Hauptaufgabe ist es, als Schnittstelle zwischen dem Bediener und dem System zu fungieren und den Verkehr nach den spezifischen Regulierungskriterien zu verwalten. Weitere Aufgaben können das Ereignis- und Alarmmanagement sowie die Schnittstelle zu externen Systemen sein.

- Ein Verriegelungssystem ist bei Bedarf als unabhängiges Subsystem (beispielsweise als Fallback-System) einzusetzen und für das Steuern der streckenseitigen Objekte wie Schalter oder Signale sowie anderer damit verbundener Funktionen verantwortlich. Bei einfacheren Netzwerken oder Leitungen ist die Funktion des Stellwerks in das ATP-System integrierbar.

Normen garantieren Sicherheit

Aufgrund der strikten Sicherheitsbestimmungen und zu beachtenden Normen muss das System alle erdenklichen Krisenszenarien bewältigen. Fällt zum Beispiel die Kommunikation zu einem der Züge aus, muss ein ausfallsicherer Zustand (Fail Safe State) garantiert sein, bis das Problem behoben ist, etwa Verringern der Geschwindigkeit, Abstoppen des Zuges oder reduzierter Modus. Ist der Ausfall von Dauer, muss ein Notfallplan vorhanden sein, der Ersatz bereitstellt. Kommunikationsausfälle entstehen oft aufgrund elektromagnetischer Störimpulse, Signalschwäche oder Bandbreitenproblemen. Hochverfügbarkeit von CBTC-Systemen ist für einen störungsfreien Betrieb entscheidend, daher sind Robustheit und einfache Wartung maßgebliche Ziele bei der Systemkonzeption.

Ein Einsatz mobiler Systeme erfordert ineinandergreifende Sicherheitsmaßnahmen. Dafür gibt es eine Reihe von Normen, die zu beachten sind. Im Folgenden sind die wichtigsten genannt:

- Die »DIN EN 50155« beschreibt die Vorgaben, die beim Konstruieren, Fertigen und Prüfen von in Schienenfahrzeugen eingebauten elektronischen Betriebsmitteln erfüllt sein müssen. Sie spezifiziert die elektrischen sowie die Umweltbedingungen für den Betrieb. Die Norm gilt für alle elektronischen Betriebsmittel beispielsweise für die Steuerung, die Regelung sowie die Versorgung die auf Schienenfahrzeugen installiert sind.

- Die »EN 45545« ist eine Materialprüfnorm, die seit 2016 europaweit die brandschutztechnischen Anforderungen an verwendete Werkstoffe und Komponenten in Schienenfahrzeugen definiert, um im Falle eines Brandes den Schutz von Fahrgästen und Personal zu gewährleisten.

- Die europäische Norm »DIN EN 50153« dient dem Schutz gegen elektrischen Schlag. Sie stellt Forderungen an die Hersteller, die sie beim Konzipieren und Herstellen von elektrischen Einrichtungen und Betriebsmitteln in Fahrzeugen berücksichtigen müssen.

- Die »DIN EN 50124-1« beschreibt die Isolationskoordination bei Bahnen. Sie ist anwendbar für elektrische Betriebsmittel für den Einsatz in Bahnsignalanlagen, Bahnfahrzeugen und ortsfesten Bahnanlagen. Hierbei betrifft die Isolationskoordination das Auswählen, Dimensionieren und Zuordnen der Isolierungen elektrischer Betriebsmittel sowohl innerhalb als auch zwischen Betriebsmittelelementen.

- Die Norm »DIN EN 50121-3-2« legt Grenzwerte und Messverfahren für die Störaussendung und Störfestigkeit von elektrischen und elektronischen Einrichtungen fest, die für ein Verwenden in Schienenfahrzeugen vorgesehen sind. Enthaltene Spezifikationen gelten in Verbindung mit der »DIN EN 50121-1« (VDE 0115-121-1) und für den Frequenzbereich von 0 bis 400 GHz. Hierbei umfassen die Störfestigkeitsprüfungen die Entladung statischer Elektrizität, einstrahlende hochfrequente elektromagnetische Felder einschließlich derjenigen von digitalen Funktelefonen beziehungsweise Handys sowie schnelle, transiente elektrische Störgrößen (Impulsgruppen, Burst). Weiterhin Stoßspannungen sowie leitungsgeführte Störgrößen, die über hochfrequente Felder induziert werden.

- Als weitere zu beachtende Norm ist die »IEC 61373« zu nennen, welche die Anforderungen für Prüfungen mit rauschförmigem Schwingen und für Schockprüfungen von pneumatischen, elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln und Bauteilen, die in Bahnfahrzeugen eingebaut sind, enthält.

- Zuverlässigkeit bleibt nicht auf der Strecke

- »HeiSys« setzt auf Wireless