AC-Verluste in magnetischen Bauteilen

Überhitzung von Induktivitäten verhindern

In Stromversorgungen spielen Speicherinduktivitäten eine wichtige Rolle. Ihre Überhitzung muss unbedingt vermieden werden. Die dafür verantwortlichen AC-Verluste lassen sich nur schwer abschätzen. Das Online-Simulations-Tool RedExpert hilft dabei.

Obwohl die Geräte oft einfach aussehen, ist die Entwicklung einer Stromversorgung ein komplexes Projekt mit vielen widersprüchlichen Anforderungen, die vom Endverbraucher und einer Vielzahl von Aufsichtsbehörden gestellt werden. Der Endverbraucher will die kostengünstigste Lösung, oft in der kompaktesten Bauweise mit der höchsten Zuverlässigkeit. Die Aufsichtsbehörden verlangen Mindeststärken für Isolierungen und Kriechstrecken, was zu größeren Komponenten führt. Der Entwickler muss sich mit Schaltungstechnik und Elektromechanik auskennen. Hinzu kommt das »Mysterium« des Magnetismus, bei dem unsichtbare Kräfte auf Materialien einwirken, um Energie zu speichern oder umzuwandeln.

Ein Beispiel dafür ist der Abwärtsregler – die am weitesten verbreitete Topologie zur Spannungsreduzierung in nicht isolierten Schaltungen. Das Bestreben, die Größe zu verringern, wird durch eine Erhöhung der Schaltfrequenz erreicht. Dadurch können passive Komponenten wie Induktivitäten und Kondensatoren kleiner dimensioniert werden, da die Energiespeicherung pro Zyklus geringer ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ihre Größe ist proportional zu ihrer Energiespeicherkapazität. Durch die Verkleinerung der Größe verringert sich jedoch die Fläche, die zur Ableitung von Verlustwärme zur Verfügung steht, wodurch die thermische Auslegung kritischer wird.

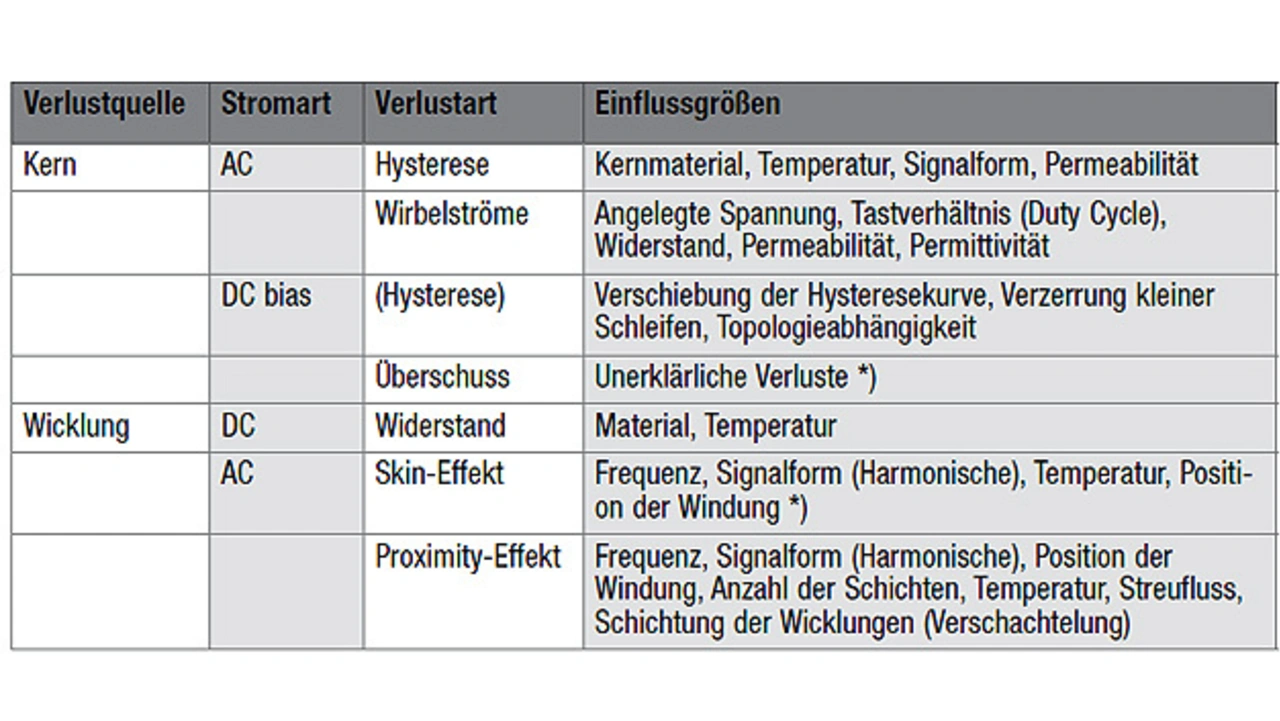

Bei elektromagnetischen Bauteilen gibt es zwei Verlustquellen: die Wicklungen und den Kern. Beide können weiter in Untertypen unterteilt werden (Tabelle 1).

Was sind Kernverluste?

Die Wurzel der Kernverluste durch Hysterese liegt in der Bewegung der magnetischen Dipole und bei hohen Sättigungsströmen in der Verschiebung der Domänenwände. Wenn ein weichmagnetisches Material durch ein äußeres Magnetfeld (Strom in einer Spule oder ein nahes Magnetfeld) beeinflusst wird, richten sich die magnetischen Dipole in den Domänen, die man sich als winzige Magnetbereiche mit Elementarma- gneten im Material vorstellen kann, nach dem Feld aus. Dies erfordert Energie und Zeit. Wenn der äußere Einfluss entfernt wird, reorientieren sich die magnetischen Dipole, verschobene Domänen springen zurück, aber nicht vollständig.

Wenn sich die Stromrichtung ändert, kehren die Magnetpole in den Domänen ihre Richtung um, aber nicht vollständig. Die Energie der »Rückfederung« wird dem System zurückgegeben, der Rest wird als Arbeit gegen die Verschiebung der Domänenzonen verbraucht und in Wärme umgewandelt. Je höher die Frequenz, desto mehr Elementarmagnete in den Domänen und Domänenbereiche werden pro Sekunde verschoben und desto mehr Energie wird benötigt, und zwar exponentiell mehr. Die Bewegung der magnetischen Dipole ist auch proportional zum Flusswechsel. Je größer der Flusswechsel, desto mehr Bewegung und desto mehr Energie ist erforderlich, die nicht vollständig zurückgewonnen wird. Die Fläche innerhalb des B-H-Diagramms (B: Magnetische Flussdichte, H: Ma- gnetische Feldstärke) stellt den Energieverlust durch einen Zyklus dar.

Wirbelstromverluste entstehen dadurch, dass ein Wechselstrom in einem Leiter eine Spannung in benachbarten Leitern induziert. Die Höhe der induzierten Spannung ist proportional zur Änderungsgeschwindigkeit des Magnetfelds. Der Kern selbst ist wie eine Wicklung. Das Ferritmaterial besteht aus kleinsten isolierten magnetischen Partikeln und obwohl das in der Hochfrequenztechnik verwendete Ferritmaterial einen hohen spezifischen Widerstand hat, leiten die kleinen Partikel als solche. Dieser »dynamische Widerstand« sinkt mit steigender Temperatur exponentiell. Kürzere Anstiegszeiten induzieren größere Spannungen. Impulse mit höherer Spannung haben exponentiell größere Verluste gemäß P = (V2× D)/R (wobei D = Tastverhältnis/Duty Cycle, R = Widerstand).

Was bewirkt ein Gleichspannungs-Offset?

Je nach Topologie ist ein dritter Faktor, der zu den AC-Verlusten beiträgt, die Wirkung der Gleichstrom-»Vorspannung«, zu berücksichtigen. Auf den ersten Blick erscheint dies widersinnig, da ein statischer Strom keine Bewegung der magnetischen Dipole in den Domänen über die anfängliche Änderung, d. h. die Ausrichtung hinaus verursacht.

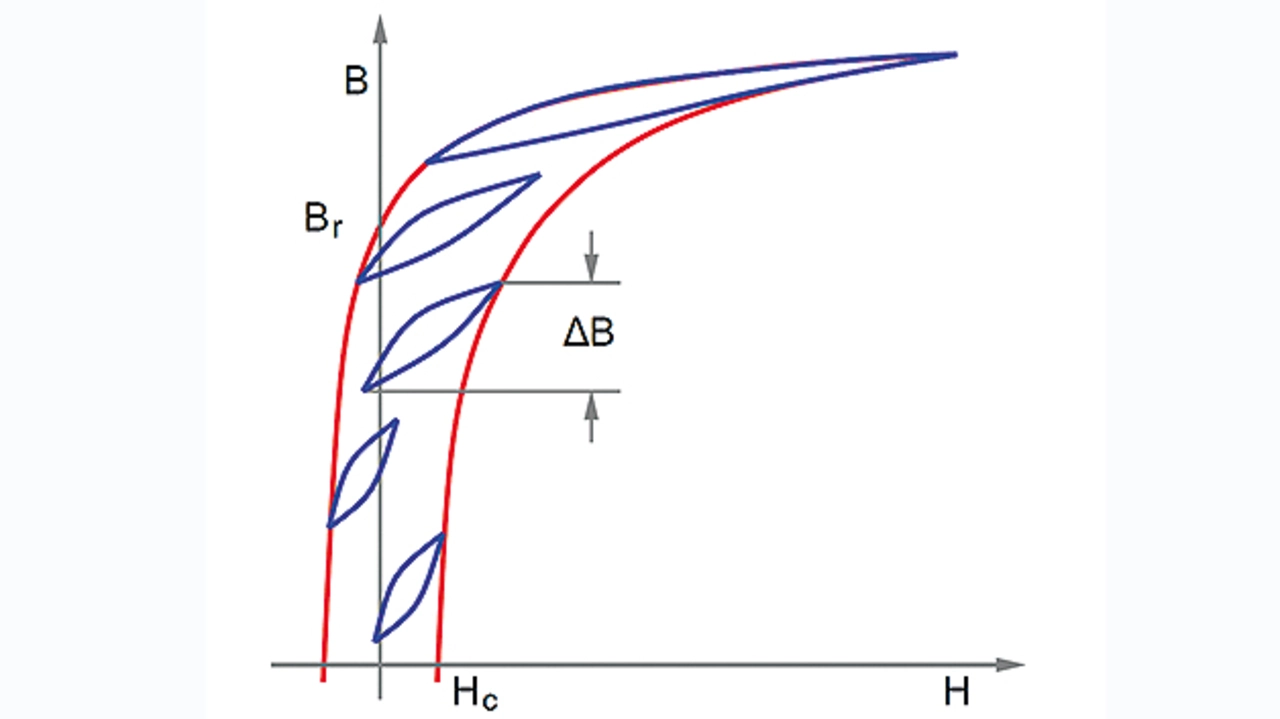

Wenn jedoch ein Wechselstrom mit einer Gleichstromvorspannung (DC Bias) beaufschlagt wird (als Gleichstrom-Offset eines Wechselstroms), verschiebt sich die gesamte Hystereseschleife in Abhängigkeit der Polarität und der Amplitude des Stroms entlang der B-H-Kurve (Bild 1). Messungen zeigen, dass der Einfluss bei niedrigen Gleichströmen gering ist, bei höheren Werten jedoch ein erheblicher Anstieg der Verluste zu verzeichnen ist. Es ist davon auszugehen, dass bei Annäherung des Kernmaterials an die Sättigung, wenn nahezu alle magnetischen Dipole ausgerichtet sind, mehr Energie benötigt wird, um die restlichen magnetischen Dipole der Domänen auszurichten. Herkömmliche Methoden zur Berechnung der AC-Kernverluste berücksichtigen dies nicht, was zu einer unerwarteten Überraschung führen kann.

Die Differenz zwischen den berechneten Verlusten und den gemessenen Verlusten wird schließlich als Überschussverluste, siehe *) in Tabelle 1, bezeichnet. Diese resultieren unter anderem aus Relaxationseffekten, überschüssigen Wirbelströmen, Streuverlusten und anderen, weniger bekannten Phänomenen.

Was sind Wicklungsverluste?

Der DC-Wicklungsverlust ergibt sich aus dem DC-Widerstand des für die Wicklung verwendeten Leiters. Dies ist einfach der gemessene Gleichstromwiderstand multipliziert mit dem Gleichstromanteil der Stromkurvenform zum Quadrat, P = I2× R. Die AC-Wicklungsverluste bestehen aus Skin- und überwiegend Proximity-Verlusten aus dem AC-Anteil der Stromkurvenform.

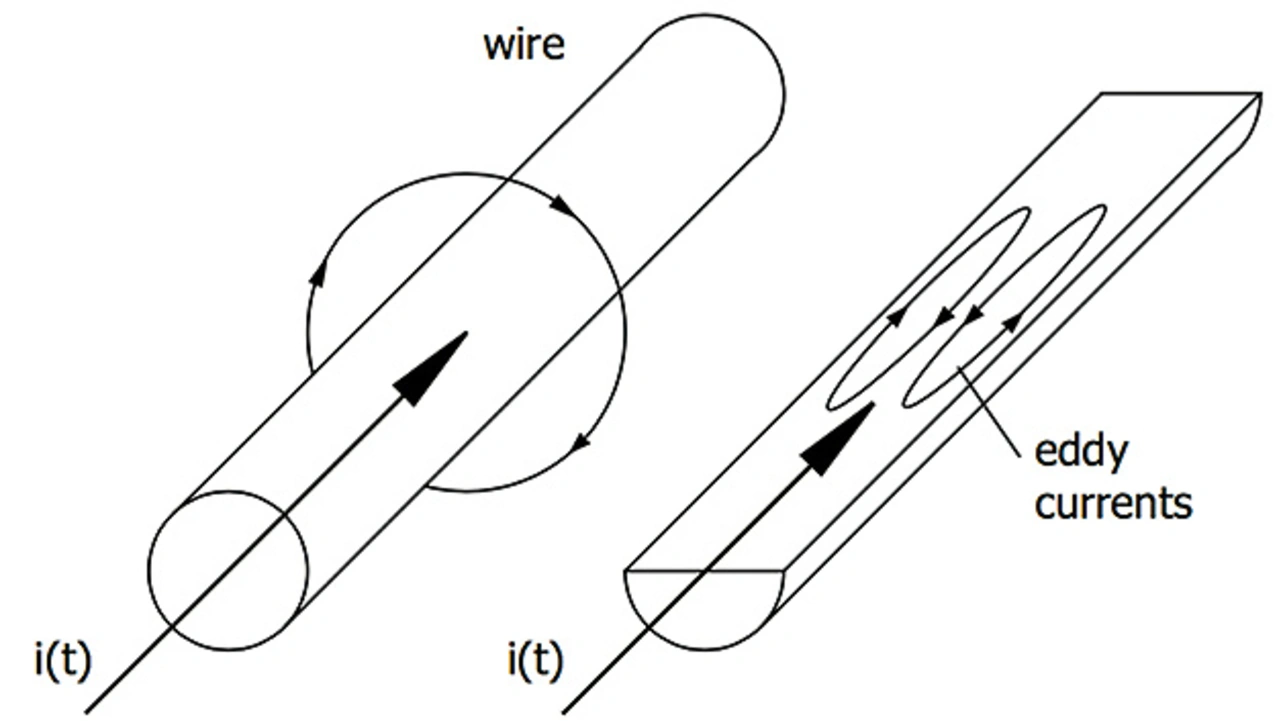

Der Skin-Effekt entsteht dadurch, dass bei hohen Frequenzen die Stromdichte über den Leiterquerschnitt nicht mehr konstant ist, weil der Strom zur Oberfläche des Leiters hin aufgrund der finiten Induktivitäten verdrängt wird. Der Leiter kann als Bündel unendlich vieler einzelner dünner Leiter betrachtet werden, deren Induktivitäten miteinander wechselwirken und dem Strom entgegenwirken (Lenz`sche Regel). An der Außenfläche des Leiters ist die Summe dieser Wechselwirkungen infolge von Wirbelströmen (Bild 2) kleiner als im Inneren des Leiters, deshalb nimmt die Stromdichte zum Leiterinneren exponentiell ab.

Der Skin-Effekt, wie er üblicherweise definiert wird, gilt nur für einen einzelnen Leiter im freien Raum, weit entfernt von anderen Leitern. Dies ist bei Drosselspulen oder Transformatoren nicht der Fall, wo normalerweise viele Windungen und Lagen von eng gewickeltem Draht vorhanden sind und der Skineffekt durch den Proximiy-Effekt beeinflusst wird.

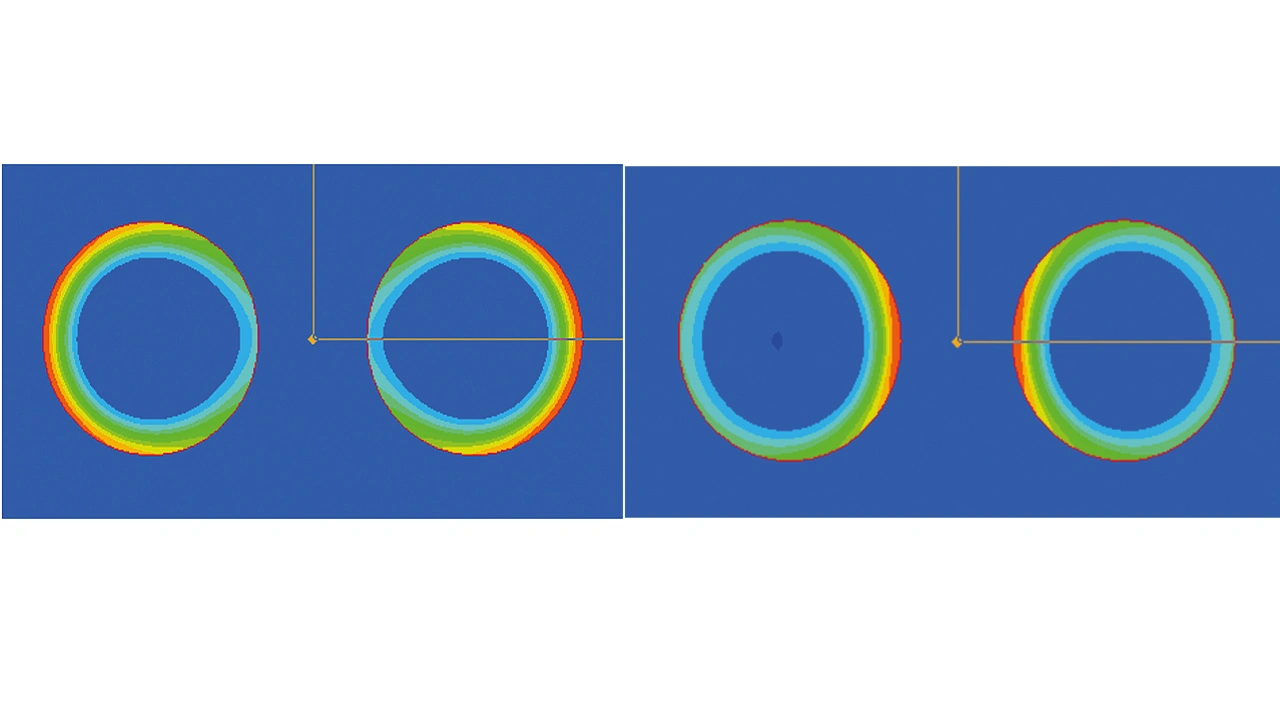

Der Proximity-Effekt beschreibt den Einfluss benachbarter Magnetfelder auf die Ströme in einem Leiter. Es gibt zwei Effekte: Benachbarte Drähte, deren Ströme in die gleiche Richtung fließen, ziehen sich gegenseitig an (die Felder zwischen ihnen heben sich auf), sodass die einander zugewandten Oberflächenbereiche wenig Strom führen (Bild 3, links). Benachbarte Drähte mit entgegengesetzten Strömen stoßen sich gegenseitig ab (die Felder zwischen den Drähten addieren sich), sodass die einander zugewandten Flächen eine größere Stromkonzentration aufweisen, während die gegenüberliegenden Seiten deutlich weniger Strom aufweisen (Bild 3, rechts).

In Übertragern fließt der Strom innerhalb einer Wicklung in die gleiche Richtung, zwischen Primär- und Sekundärwicklungen jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Bei Induktivitäten mit einer Wicklung fließt der Strom nur in der gleichen Richtung. Einer der wichtigsten Einflüsse auf die Wechselstromwicklungsverluste ist die Anzahl der Lagen. Dies gilt besonders für Drosselspulen, da mit jeder Lage die MMF (Magnetomotorische Kraft) zunimmt und nicht durch eine Sekundärwicklung aufgehoben wird. Mit jeder zusätzlichen Lage steigen die Verluste exponentiell an, da die ma-gnetomotorische Kraft das Produkt des magnetischen Flusses und des magnetischen Widerstandes (Reluktanz) ist.

Somit wird auch klar, warum einlagige, kantengewickelte Flachdrahtinduktivitäten (auch bekannt als spiralförmig gewickelte Spulen) in Applikationen als Hochstrominduktivitäten so beliebt geworden sind. Der Strom, egal ob Wechsel- oder Gleichstrom, fließt immer noch auf dem Weg des geringsten Widerstands, d. h. dem Innendurchmesser, aber die zusätzlichen Verluste durch die Nähe mehrerer Lagen entfallen.

Induktivitäten auswählen mit RedExpert

Im Laufe der Jahre hat Würth Elektronik eiSos Tausende von Messungen der Verluste an Induktivitäten aus seinem Portfolio unter realen Einsatzbedingungen durchgeführt – Rechtecksignalformen, Tastverhältnis, Gleichstromvorspannung, Ripplestrom und Temperatur. Dieser umfangreiche Datensatz von AC-Gesamtverlusten umfasst alle Auswirkungen von Konstruktionsmethoden, Drahttypen, Kernmaterial und Erregungssignalformen. Es ist nicht notwendig, langwierige und komplizierte Berechnungen durchzuführen, bei denen oft Informationen fehlen, oder zu versuchen, die Verluste mit Arrays von Widerständen, Induktivitäten und Kondensatoren zu modellieren, um Simulationen für jede mögliche Wahl durchzuführen.

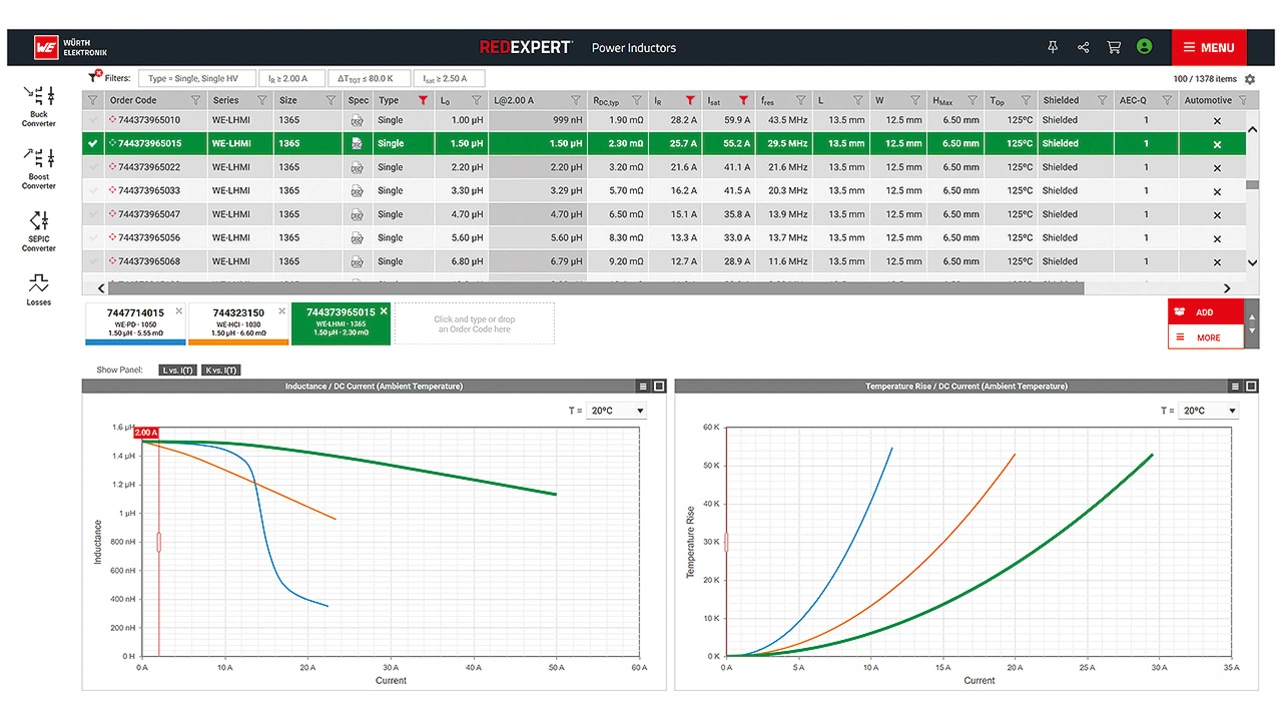

Das Online-Tool »RedExpert« zur Auswahl von Induktivitäten (Bild 4) bietet einen bequemen Zugang zu diesen Daten und die Möglichkeit, mehrere Induktivitäten sofort zu vergleichen. Wählen Sie einfach den Wandlertyp aus, geben Sie die grundlegenden Betriebsbedingungen ein und schon werden alle infrage kommenden Induktivitäten angezeigt. Sortieren und wählen Sie aus diesen eine Liste von Induktivitäten aus, die Ihren Anforderungen entsprechen, einschließlich Größe, Höhe und Form. Passen Sie die Betriebsbedingungen einfach an, um die Extremwerte Ihres Entwurfs zu prüfen. Die Diagramme zeigen sofort den gesamten Leistungsbereich einschließlich der Temperatureffekte. So können Sie als Anwender die Vorzüge der einzelnen Induktivitäten zu Ihrer eigenen Zufriedenheit vergleichen. Laden Sie dann nur die Datei mit der am besten geeigneten Induktivität herunter, und bestellen Sie gleichzeitig kostenlose Muster.

RedExpert speichert Ihre Arbeit automatisch, indem Sie auf das Freigabesymbol in der oberen Menüleiste klicken, wo eine eindeutige URL angezeigt wird. Speichern Sie die Daten in Ihren Designunterlagen, senden sie per E-Mail an sich selbst oder an einen Kollegen, um sie zu teilen. Die genaue Anzeige, die Sie sehen, wird reproduziert, wenn Sie sie wieder benötigen.

Literatur

[1] Baguley, C., Carsten, B. Madawala: The Effect of DC Bias Conditions on Ferrite Core Losses. IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 44, No. 2, February 2008

[2] Barbisio, E., Fiorillo, F., Ragusa, C.: Predicting Loss on Magnetic Steels Under Arbitrary Induction Waveform and With Minor Hysteresis Loops. IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 40, No. 4, July 2004

[3] Online-Simulator RedExpert: https://redexpert.we-online.com

Der Autor

George Slama

hat während seiner gesamten über 40-jährigen Karriere Transformatoren entworfen und mit ihnen gearbeitet. Seine Konstruktionserfahrung reicht von Milliwatt-Audio- und Telekommunikations-transformatoren bis hin zu Ferroresonanz-, Radar-, Hochspannungs-, kleinen 3-Phasen-, Hochfrequenzschalt- und LTCC-Transformatoren und Induktivitäten. Seine Arbeit umfasste die Qualitätskontrolle, automatisierte Tests und Fertigungstechnik sowie alle Aspekte der Entwicklung und des Designs kundenspezifischer Schaltnetzteile.

Slama hat auf Konferenzen in den USA und Europa zahlreiche Seminare über das Design von elektromagnetischen Bauteilen gehalten. Zurzeit arbeitet er als Senior Application and Content Engineer bei Würth Elektronik und entwickelt Anwendungshinweise und Tools, die den Entwicklern von Stromversorgungen bei der Lösung ihrer elektromagnetischen Probleme helfen.