Leistungswandler - Teil 2

Gekoppelte Induktivitäten und ihre Anwendungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

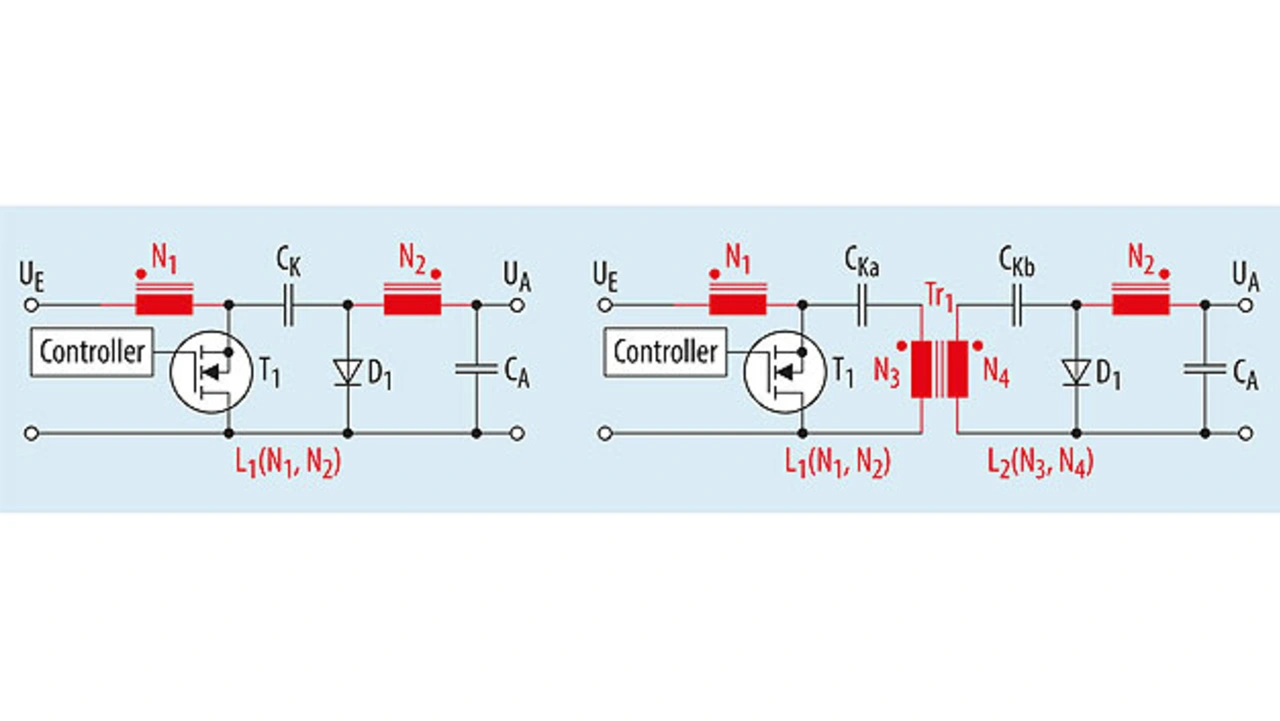

Gekoppelter Cuk-Wandler

Der Cuk-Wandler kann eine Ausgangsspannung generieren, die entweder höher oder niedriger als die Eingangsspannung ist. Er ist im Wesentlichen ein Hochsetzsteller, gefolgt von einem Tiefsetzsteller mit einem Kondensator, der die Energie zwischen den beiden Stufen koppelt. Die Grundschaltung eines galvanisch nicht isolierenden und eines isolierenden Cuk-Wandlers sind in html?aid=166492" href="https://www.elektroniknet.de/elektronik/e-mechanik-passive/bilder/gekoppelte-induktivitaeten-und-ihre-anwendungen-teil-2-8278-Bild-5.html?aid=166492">Bild 5 dargestellt.

Die Ausgangsspannung eines nicht isolierenden Cuk-Wandlers ist typischerweise invertiert (–UA). Im Gegensatz zu den meisten anderen Wandlertypen, die eine Induktivität als Energiespeicher verwenden, nutzt der Cuk-Wandler einen Kondensator (CK bzw. CKa und CKb).

Jobangebote+ passend zum Thema

Es gibt zwei Varianten des Cuk-Wandlers, die galvanisch nicht trennende und die galvanisch trennende Version. Bei beiden Versionen können sich die Spulen N1 und N2 einen gemeinsamen Kern teilen, sodass gekoppelte Induktivitäten verwendet werden können. Dadurch verringern sich die Ausgangswelligkeit und die „EMV-Störungen“ und der Wirkungsgrad steigt. Für L1 und L2 (Tr1) könnte eine Induktivität mit vier auf einen Kern gewickelten Spulen verwendet werden.

Wie bei anderen Wandlern – Abwärts-, Aufwärts-, Aufwärts-/Abwärtswandler – kann der Cuk-Wandler entweder im nicht lückenden oder im lückenden Betrieb arbeiten. Der Cuk-Wandler kann aber auch im lückenden Spannungsmodus arbeiten, d.h. die Spannung am Kondensator fällt während des Kommutierungszyklus auf null.

Die zwei Induktivitäten N1 und N2 werden verwendet, um die Eingangsspannungsquelle (UE) bzw. die Ausgangsspannungsquelle (CA) jeweils in Stromquellen umzuwandeln. Die beiden LC-Filter, N2 mit CA und N1 mit einem zusätzlichen Eingangskondensator, müssen für eine korrekte Regelung im Falle einer Rückkopplungsschleife mit einer kleinen resistiven Last gedämpft werden.

Für eine geringe Ausgangswelligkeit sollten die zwei gekoppelten Induktivitäten N1 und N2 auf einem gemeinsamen Kern gewickelt sein und einen möglichst hohen Kopplungskoeffizienten von 0,9 < k < 1,0 haben. Die galvanische Trennung kann einfach durch Hinzufügen eines 1:1-Transformators bzw. einer weiteren gekoppelten Induktivität realisiert werden.

Zeta-Wandler

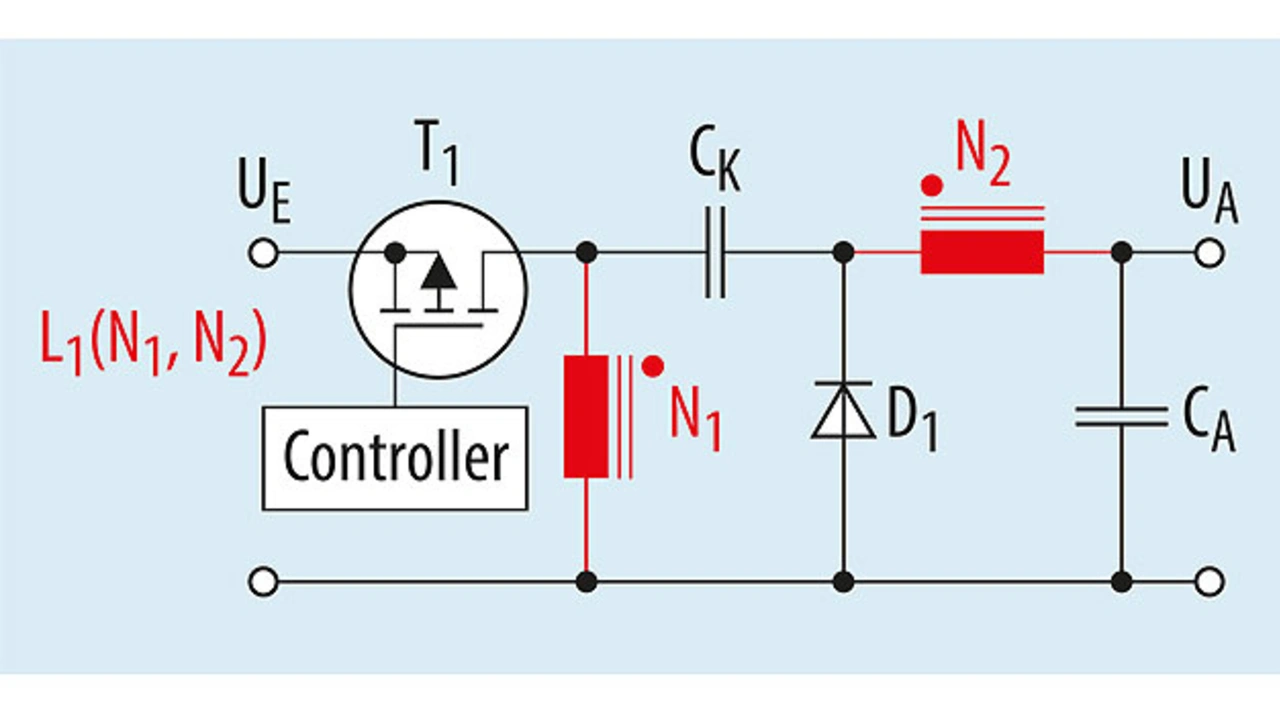

Der Zeta-Wandler verwendet zwei Induktivitäten und einen Serienkondensator, ähnlich dem SEPIC-Wandler. Seine Schaltung kann, ausgehend von einem Standard-Abwärtswandler mit einem im Versorgungsspannungspfad liegenden p-MOSFET (High Side), realisiert werden – wie in Bild 6 dargestellt.

Die Schaltung ist besonders für Anwendungen interessant, die eine saubere und stabile Ausgangsspannung erfordern, wie z.B. LED-Treiber, die auf Spannungsrestwelligkeit sehr sensibel reagieren. Zeta-Wandler sind auch im Automobilsektor weit verbreitet, da der Ausgang des Wandlers schaltungstechnisch sehr robust ist.

Sie erzeugen eine geregelte Ausgangsspannung, die größer, kleiner oder gleich der Eingangsspannung sein kann. Allerdings verursacht der MOSFET-Schalter am Eingang eine hohe Welligkeit der Eingangsspannung, weshalb sie einen großen Speicherkondensator am Eingang benötigen. Auch der Aufwand für das Eingangsfilter zur Reduzierung der elektromagnetischen Störungen kann groß werden.

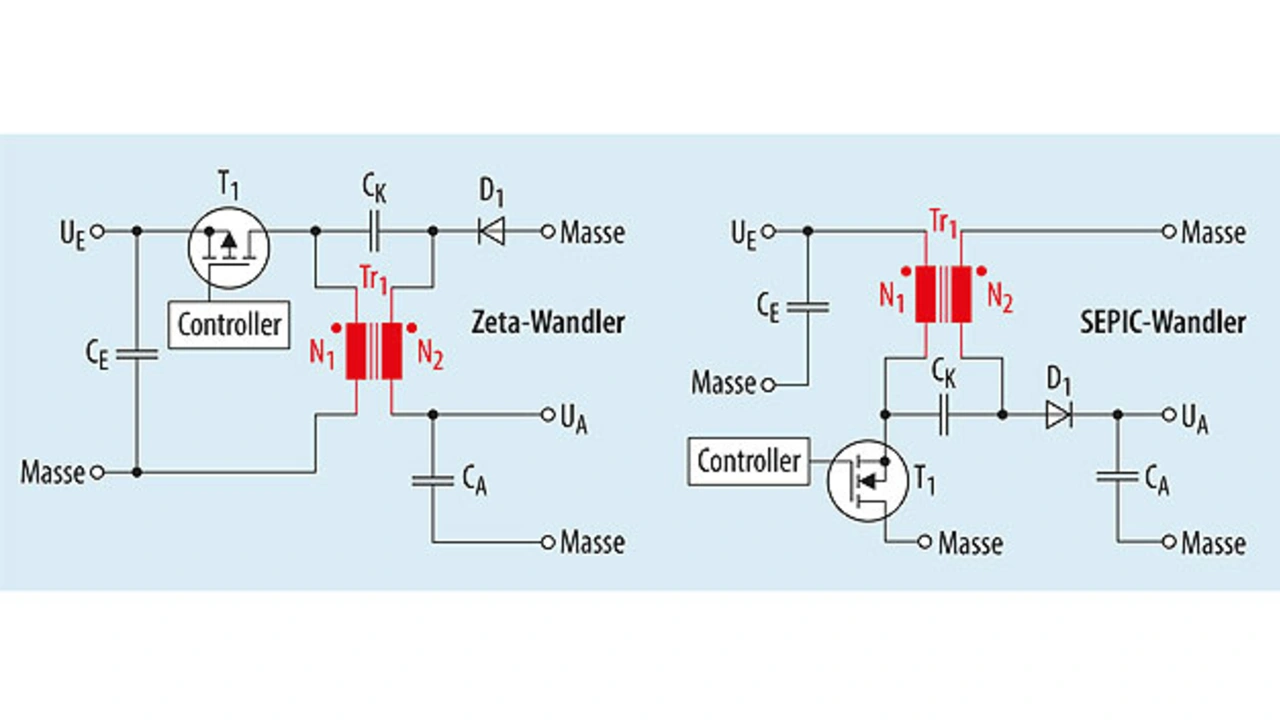

Die Schaltung verwendet eine Induktivität L1 (N1, N2) mit dem Verhältnis 1:1. Grundsätzlich sind die Komponenten in einer traditionellen Zeta- und einer SEPIC-Schaltung die gleichen, mit dem Unterschied, dass für den Zeta-Wandler ein p-Kanal-MOSFET verwendet wird und im SEPIC dagegen ein n-Kanal-MOSFET eingesetzt und die Komponenten etwas anders angeordnet werden. In Bild 7 sind beide Wandlerschaltungen zum Vergleich nebeneinander dargestellt.

Die wesentlichen zwei Unterschiede zwischen den beiden Wandlerschaltungen sind:

- Der Wechselspannungs-Kopplungskondensator CK des Zeta-Wandlers liegt an der Ausgangsspannung UA, wogegen der Kondensator CK in der SEPIC-Schaltung an der Eingangsspannung UE liegt.

- Der Ausgangskondensator des Zeta-Wandlers und der Eingangskondensator des SEPIC-Wandlers führen einen geringen Wechselstrom (Rippel), der Eingangskondensator des Zeta-Wandlers und der Ausgangskondensator des SEPIC-Wandlers müssen jedoch einen großen Wechselstrom (Rippel) tragen.

- In weiteren Beiträgen in den folgenden Ausgaben werden anhand von Praxisbeispielen verschiedene Applikationen für gekoppelte Induktivitäten gezeigt, die der Elektronik-Entwickler schnell umsetzen kann.

Literatur

[1] Zenkner, H.: Leistungswandler: Gekoppelte Induktivitäten und ihre Anwendungen. Elektronik 2019, H. 9, S. 30–35, www.elektroniknet.de/elektronik/power/gekoppelte-induktivitaeten-und-ihre-anwendungen-164807.html.

Der Autor

Dr. Heinz Zenkner

hat Elektrotechnik mit Schwerpunkt Hochfrequenztechnik studiert und im Fachbereich Hochfrequenztechnik promoviert. Er ist seit vielen Jahren öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für EMV.

Neben zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen tritt Dr. Zenkner auch als Autor in einer Vielzahl von Werken zur EMV in Erscheinung. In seiner beruflichen Laufbahn hat er als Dozent an verschiedenen Universitäten gearbeitet und Seminare an der IHK geleitet.

Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit industrieller Elektronik, von der ersten Idee eines Produktes bis hin zur Serienproduktion.

emc.expert@we-online.com

- Gekoppelte Induktivitäten und ihre Anwendungen

- Gekoppelter Cuk-Wandler

- Übersicht der Bilder und Steckbriefe