Standard für kontaktloses Laden

Das Ziel in Sicht

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Leistung und Effizienz beim bidirektionalen Energietransfer

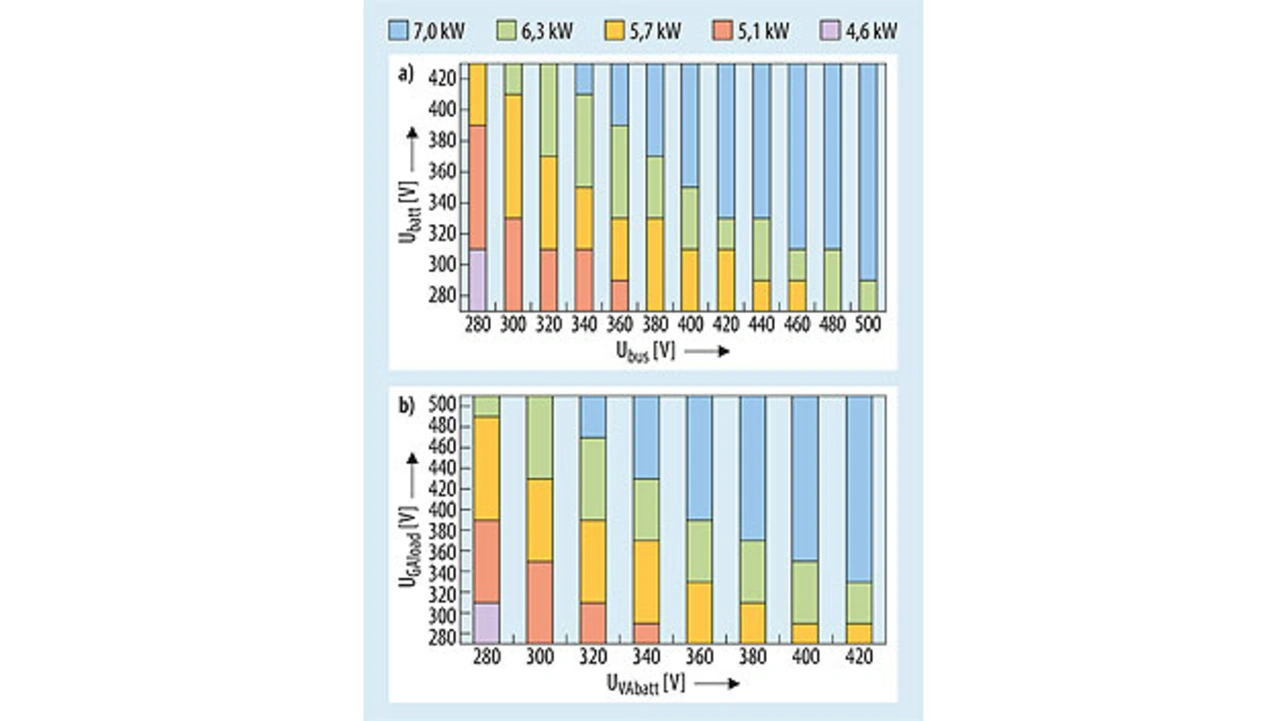

WiTricity und Honda testeten das Ladesystem unter verschiedenen Simulationsbedingungen. Das Forschungsteam variierte die Fahrzeugbatteriespannungen (Ubatt), die GA-Busspannungen (Ubus) sowie die Spulenpositionen. Im G2V-Modus kann Ubus im vorgesehenen Bereich zwischen 360 – 500 V (DC) eingestellt werden. Dagegen bestimmt die vom System registrierte Lastspannung den Ladezustand der Fahrzeugbatterie – meist 280 – 420 V (DC). Die Ergebnisse für den G2V-Betrieb für verschiedene Ubus- und Ubatt-Zustände sind in Bild 3 (oben) dargestellt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Für eine gegebene Ubatt eines Fahrzeugs wird das Ladesystem für den Wert als voll funktionsfähig betrachtet. Blau stellt in Bild 3 (oben) die Bereiche dar, in denen die volle Nennleistung abgegeben werden kann. Die Farbabstufungen zeigen, wo weniger als die maximale Leistung übertragen wird. Beträgt Ubatt beispielsweise 360 V, kann Ubus ein beliebiger Wert zwischen 320 und 500 V sein, um die maximale Leistung zu liefern. Ist Ubus hingegen auf 300 V eingestellt, können lediglich 90 Prozent der Nennleistung übertragen werden.

Für den V2G-Modus muss der Systembetrieb differenziert betrachtet werden, da die Fahrzeugbatteriespannung die Ansteuerspannung für das System bestimmt und nicht einstellbar ist. Im V2G-Modus wird Ubatt zur Busspannung und dabei als UVAbatt bezeichnet. Die Last ist eine konstante Spannungslast UGAload. Die Ergebnisse für den V2G-Modus sind in der unteren Darstellung in Bild 3 dargestellt. Die DC-DC-Effizienz ist sowohl im G2V- als auch V2G-Modus unter sämtlichen Betriebsbedingungen größer als 95 Prozent.

Leistung, Effizienz beim bidirektionalen Energietransfer, Bild 3-5

Die Leistung des Ladesystems variiert je nachdem, wie die Spulen zueinander angeordnet sind. Das ist hauptsächlich auf Änderungen bei der magnetischen Kopplung zwischen den Spulen zurückzuführen. Die Übertragungsleistung bei der schwächsten Kopplungsposition ist in Bild 4 dargestellt: Bild 4 (oben) zeigt den G2V-Modus, Bild 4 (unten) den V2G-Betrieb.

Im Vergleich zu Bild 3 ist erkennbar, dass für beide Betriebsmodi bei weniger Kombinationen von Eingangs- und Ausgangsspannungen die vollständige Zielleistung realisierbar ist. Während für den G2V-Betrieb bei allen Batteriespannungen – ausgenommen den niedrigsten – die volle Leistung möglich ist, fällt die Leistungsübertragung für den V2G-Betrieb geringer aus. Ein TMN ist demnach unerlässlich, um selbst bei geringen Kopplungswerten den Energietransfer zu optimieren.

Das Forscherteam erhöhte den Bereich der Reaktanzanpassung bei den TMNs auf Boden- und Fahrzeugseite von 27 Ω auf 36 Ω, um die Auswirkungen auf die Systemleistung zu analysieren. Die Hardware-Modifikation erscheint zunächst geringfügig, verbessert allerdings die Gesamtleistung. Bild 5 zeigt die Ergebnisse der Leistungsabgabe unter Berücksichtigung der Modifikation für die stärkste Kopplungsposition und Bild 6 für die schwächste Kopplungsposition.

Der Vergleich mit Bild 3 und Bild 4 zeigt die größere Bandbreite an Kombinationen von Eingangs- und Ausgangsspannungen, bei denen die volle Zielleistung erreicht wird.

Der Autor

Peter Wambsganß

ist seit April 2015 für die Entwicklung des europäischen Geschäfts von WiTricity verantwotlich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung, Technologie- und Produktentwicklung, Vermarktung und Geschäftsentwicklung in den Themenfeldern Leistungselektronik, Batterieladetechnik und kabellose Stromversorgung. Zuvor war er Leiter der Abteilung Labor- und Informationstechnologie am Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik (IBMT). Als Mitgründer und CTO der RRC Power Solutions leitete er von 1994 bis 2013 die Technologieentwicklung moderner Stromversorgungs- und Batterieladelösungen sowie Systeme zur kabellosen Energieübertragung. Wambsganß ist Mitglied der IEEE Power Electronic Society und wurde im Jahr 2005 zum IEEE Senior Member gewählt.

- Das Ziel in Sicht

- Leistung und Effizienz beim bidirektionalen Energietransfer