Drahtloses Laden

Auto als Batteriepuffer

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Reduzierte Netzkosten

Erneuerbare Energien, vor allem Sonnen- und Windenergie, können dazu führen, dass weltweit weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Allerdings fluktuiert die Verfügbarkeit von Sonnenlicht und Wind stark, und derartige Schwankungen können das Netz destabilisieren. Die Batterien von Elektrofahrzeugen – in ihrer Funktion als intelligente Netzspeichergeräte – bergen einen Lösungsansatz für dieses Problem. Dieser erfordert jedoch Ladegeräte, die den bidirektionalen Betrieb unterstützen (mehr dazu im Infokasten ganz am Ende).

Jobangebote+ passend zum Thema

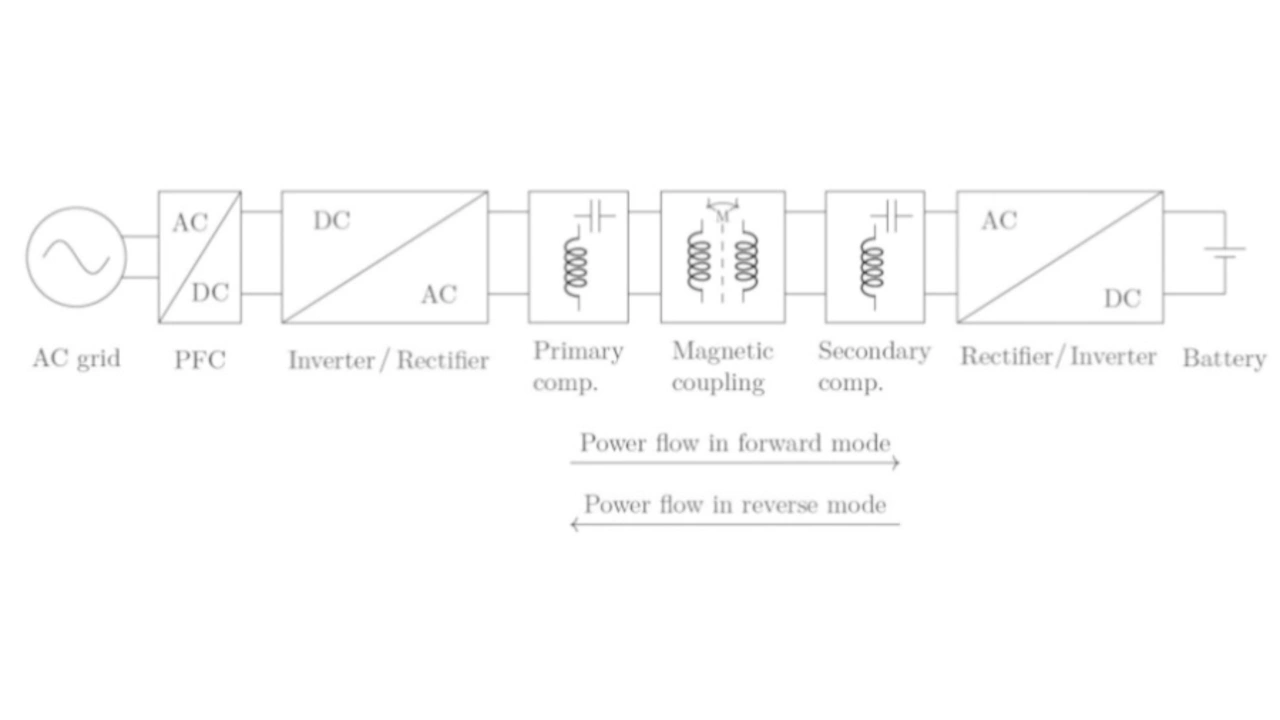

Ein modifiziertes Modell des IPT-Systems mit bidirektionaler Funktion ist in Bild 3 dargestellt. Im Vorwärtsmodus fließt Strom aus dem Netz, um die Batterie zu laden. Der Block nach der PFC-Stufe fungiert als Umrichter, der die Primärspule erregt. Ein Gleichrichter ist erforderlich, um die AC-Leistung von der Sekundärseite für eine Batterie umzuwandeln. Um Energie im Rückwärtsmodus ins Netz zurück zu speisen, werden die jeweiligen Funktionen dieser Blöcke vertauscht.

Die Wahl der Kompensationsart und ihrer Werte hängt unter anderem von folgenden Kriterien ab:

- Regelbarkeit:

Üblich ist die primärseitige Regelung. Diese regelt die Ausgangsspannung des Hochfrequenzumrichters über die Eingangsspannung der Primärspule. Wie aus nachfolgender Gleichung ersichtlich, kann man entweder die Spannung oder den Phasenwinkel regeln. Dabei ist UDC die PFC-Ausgangsspannung und α der Phasenwinkel:

Uin,RMS = (2 ∙ √2)/π ∙ UDC ∙ cos(α/2)

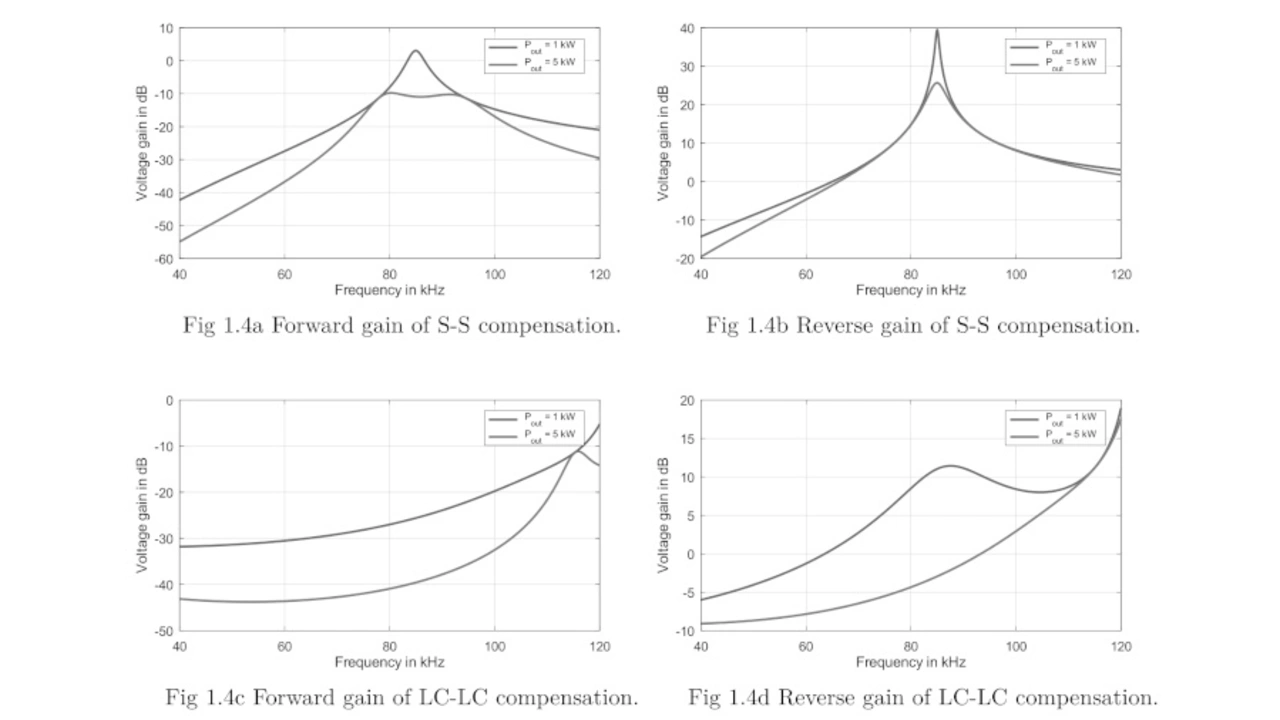

Typische Spannungsübertragungsfunktionen einer S-S- (Serial-Serial) und LC-LC-Kompensation (Inductance-Capacitance) sind in Bild 4 dargestellt. Die Spulenposition ist fest auf die Abgabe von 1 kW und 5 kW eingestellt. Die Diagramme zeigen die Funktionen sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsmodus. Der Lastgütefaktor sollte nicht zu hoch sein, da sonst der erforderliche Betriebsbereich die Spezifikation des Umrichters überschreiten kann.

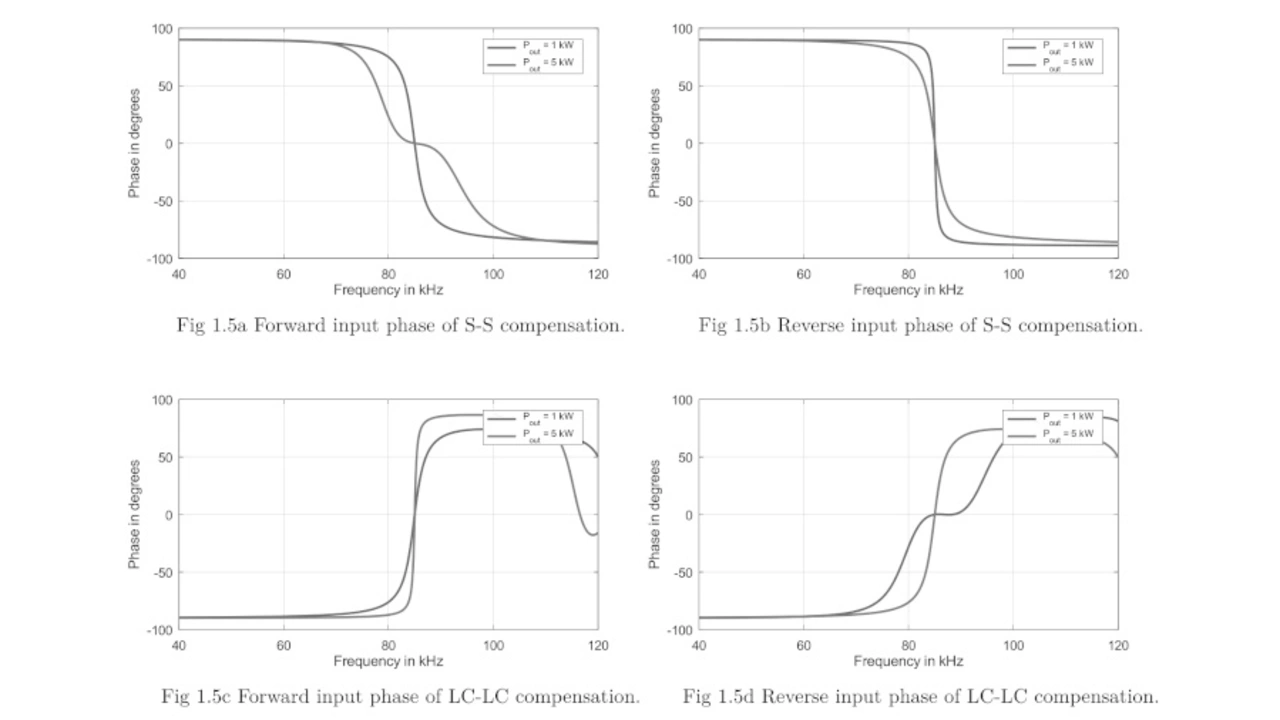

Auf der anderen Seite schöpft ein niedriger Gütefaktor den verfügbaren Betriebsbereich nicht voll aus. Wie man am LC-LC-kompensierten Verstärkungsverhalten erkennen kann, variiert die Verstärkung nur wenig, und beim S-S-Vorwärtsverhalten erfolgt das Pol-Splitting bei höheren Leistungen. Damit ist das Regelungssystem schwerer zu dimensionieren. Das dementsprechende Eingangsphasenverhalten ist in Bild 5 dargestellt. Der Phasengang beginnt sich (über den Betriebsbereich) im S-S-Vorwärtsmodus abzuflachen, was den verfügbaren ZVS-Bereich (Zero-Voltage Switching) begrenzt. Im Rückwärtsmodus dagegen erfordern die durch hohe Gütefaktoren bedingten starken Änderungen eine hohe Blindleistung. Der gleiche Trend ist bei der LC-LC-Kompensation zu beobachten, jedoch mit vertauschtem Verhalten.

- Einfachheit:

Mithilfe einer modifizierten hybriden Topologie wie LCC (Inductance-Capacitance-Capacitance) lässt sich der zur Primärregelung passende Gütefaktor verbessern. Aber dies erhöht die Kosten und die Komplexität aufgrund der zusätzlichen Komponenten. Auch die Verwendung desselben Kompensationstyps auf beiden Seiten erhält die Symmetrie und kann den Konstruktionsaufwand reduzieren.

- Reflektierte Impedanz:

Die reaktive Komponente der reflektierten Impedanz bewirkt Resonanz. Sie ist bei der teilparallelen Kompensation immer vorhanden, nicht aber bei S-S und der LCC-LCC, wenn diese unterhalb der Resonanz betrieben werden und es keinen Versatz zwischen den Spulen gibt. Vernachlässigt man dies, kann das in einigen Szenarien das weiche Einschalten der Transistoren einschränken und damit den Wirkungsgrad im Betrieb verringern. Eine adaptive Abstimmung kann helfen, dieses Problem zu mildern. Mithilfe geeigneter Designtechniken lässt sich die Abstimmung optimieren, um den ZVS-Betrieb in beiden Modi positionsübergreifend sicherzustellen.

Fazit: Bidirektional von Anfang an

Es ist dringend zu empfehlen, alle Rahmenbedingungen eines bidirektionalen drahtlosen Ladesystems – sowohl für den Vorwärts- als auch für den Rückwärtsmodus – bereits zu Beginn der Konstruktion zu berücksichtigen. Wählt man die Spulenparameter und das Abstimmsystem dagegen auf die gleiche Weise wie bei einer unidirektionalen Auslegung, beeinträchtigt dies die Leistungsfähigkeit des Systems. Vielmehr ist ein Bottom-up-Ansatz erforderlich, um das jeweilige Produkt im Hinblick auf die Kosten und die Einschränkungen der Leistungselektronik zu optimieren.

Finepower erweitert kontinuierlich die technischen Grenzen des drahtlosen Ladens und unterstützt Kunden bei der effizienten Implementierung dieser Technologie in ihren jeweiligen Anwendungen. (rh)

KASTEN: NETZSTABILISIERUNG DANK AUTOBATTERIE

Viele Industriezweige streben, begünstigt durch einen immer leichteren Zugang zu erneuerbaren Energien, nach Energieunabhängigkeit. Beispielsweise profitieren die Betreiber von Autoflotten, die ihre Fahrzeuge elektrifizieren möchten, von der günstigeren Erzeugung eigener Energie. Somit wird es für sie wirtschaftlich attraktiv, eigene Netze und Ladepunkte zu installieren. In größerem Maßstab würde dies jedoch zu einem steigenden Bedarf an großen Landflächen für Windparks und Fotovoltaikanlagen führen, die nötig wären, um den Spitzenstrombedarf abzudecken.

Dieser wiederum ließe sich mithilfe intelligenter Netzspeichersysteme reduzieren: Indem Energie während der maximalen Verfügbarkeit gespeichert und bei Bedarf wieder bereitgestellt wird, lassen sich die Leistungsflüsse lenken und das Netz je nach externer Nachfrage stabilisieren. Aufgrund ihrer relativ großen Kapazitäten gelten die Batterien von Elektrofahrzeugen als geeignete Energiespeicher für diese Netzstabilisierung. Um sie derart nutzen zu können, müssen Batterieladegeräte, einschließlich drahtloser Systeme, für den bidirektionalen Betrieb ausgelegt sein.

- Auto als Batteriepuffer

- Reduzierte Netzkosten