Echtzeit-Ethernet mit Standardtechnik

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Hub und Switch

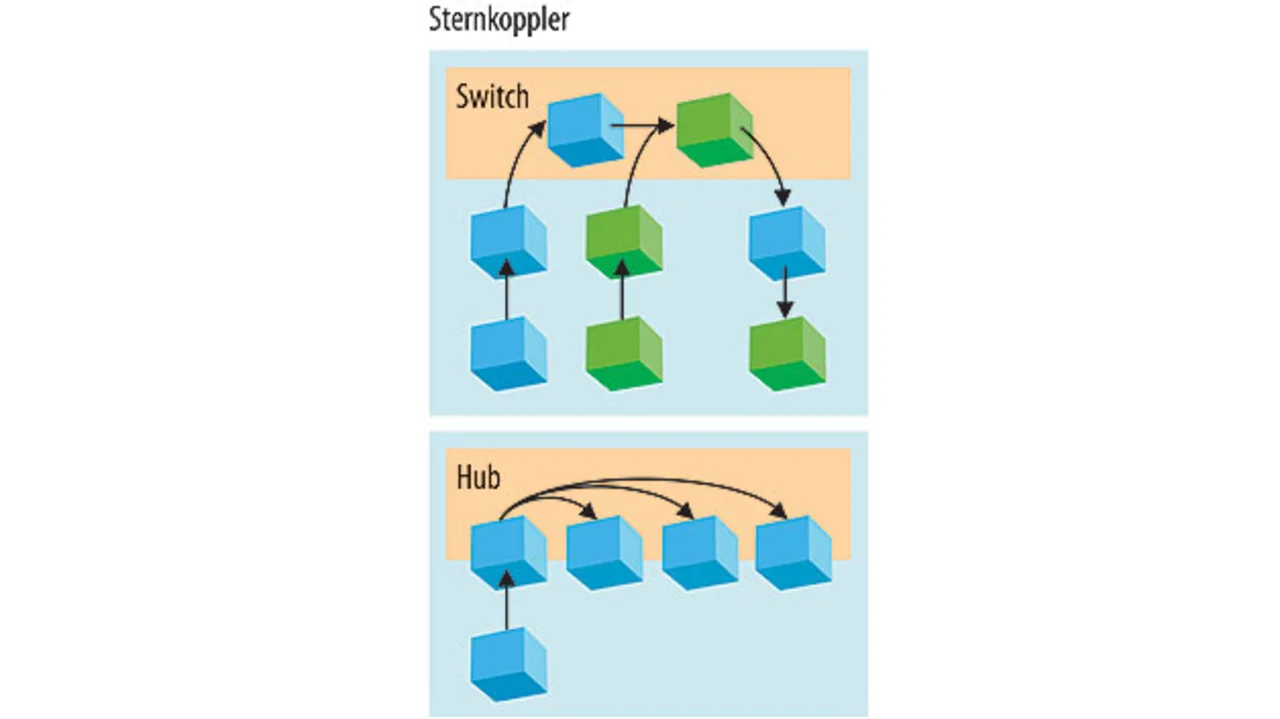

Sternkoppler können vollständig unterschiedliche Ausprägungen haben. In erster Linie unterscheidet man zwischen Hub und Switch (Bild 3). Ein Hub ist nichts anderes als ein Koppler, der eingehende Datenpakete auf alle weiteren Kanäle des Sternkopplers dupliziert. Datenpakete kommen damit mehrfach vor. Durch die eindeutige Teilnehmeradressierung werden nicht benötigte Datenpakete später verworfen. Hubs können aus der Sicht der Automatisierungstechnik interessant sein, da Broadcasts quasi gleichzeitig an allen Stationen ankommen. Für die konventionelle IT-Technik ist dieses Verhalten eher uninteressant.

Aus diesem Grund und dem unnötigen Datenaufkommen haben sich sogenannte Switches als Sternkoppler am Anfang der 2000er Jahre als Stand der Technik herauskristallisiert. Hierbei werden innerhalb der Sternkoppler Filterdatenbanken gehalten, in denen die angeschlossenen Rechnersysteme mit ihren MAC-Adressen registriert werden. Der Switch erkennt durch das Mitlesen des Telegramms, über welchen Port das Zielsystem erreichbar ist, und kann dann, wie bei einem Kreuzschienen-Verteiler, Quell- und Zielport verbinden. Bei reinen 1:1-Kommunikationsverbindungen hat ein Switch damit die gleiche Funktion wie ein gekreuztes Kabel, d.h. es ist eine exklusive störungsfreie Vollduplex-Verbindung möglich. Echtzeit kann in diesem Fall garantiert werden – ein Grund, warum man Switched Ethernet gerne als echtzeitfähig beschreibt.

Anders sieht es aus, wenn ein Zielsystem dem Switch nicht bekannt ist. Das ist immer bei einem Neustart, oder wenn tatsächlich ein neuer Teilnehmer erreicht werden soll, der Fall. Der Switch kann dann nicht wissen, über welchen Port der Teilnehmer erreichbar ist, und das Datenpaket wird durch das sogenannte „Flooding“, wie bei einem Hub, an alle Ports kopiert. Aus der Sicht der Echtzeit ist dieses Verhalten kaum zu akzeptieren, weil eine deterministische Antwort zu keinem Zeitpunkt möglich ist.

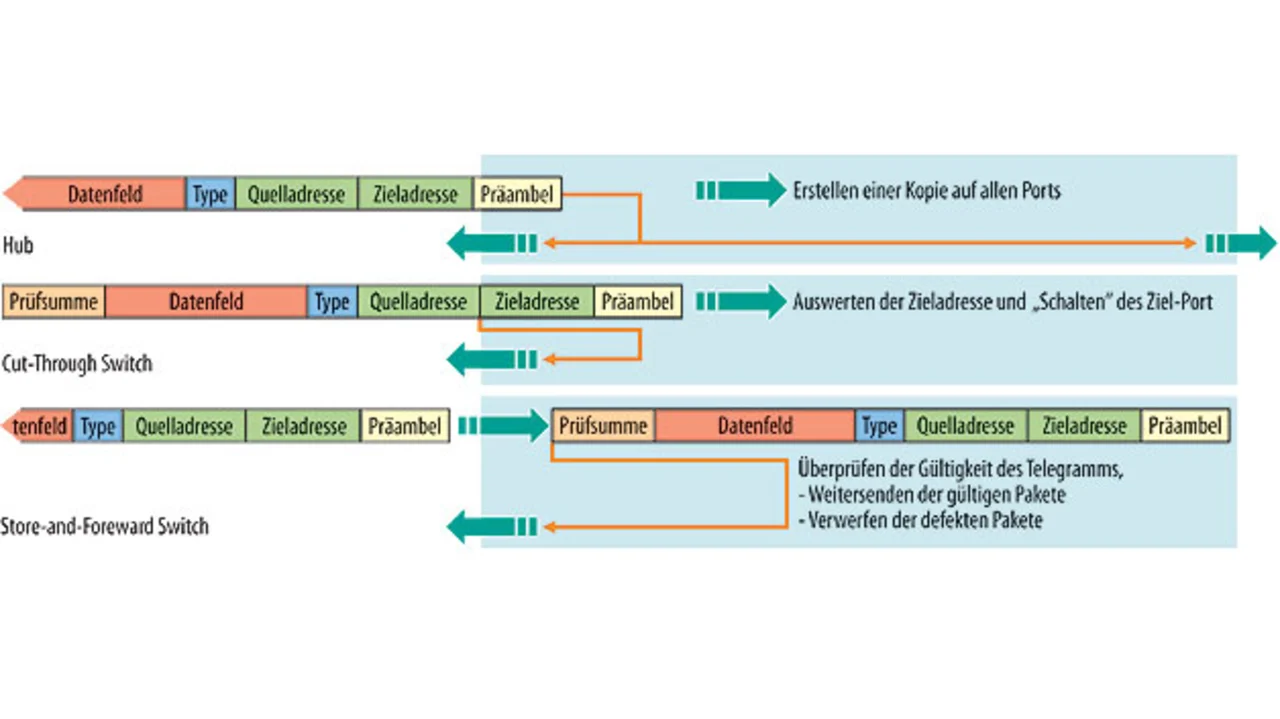

Darüber hinaus ist auch das interne Verhalten der Switches von hoher Bedeutung. In der technischen Praxis haben sich zwei grundsätzliche Techniken herausgebildet: die Store-and-Forward- und die Cut-Through-Methode (Bild 4).

Store an Foreward

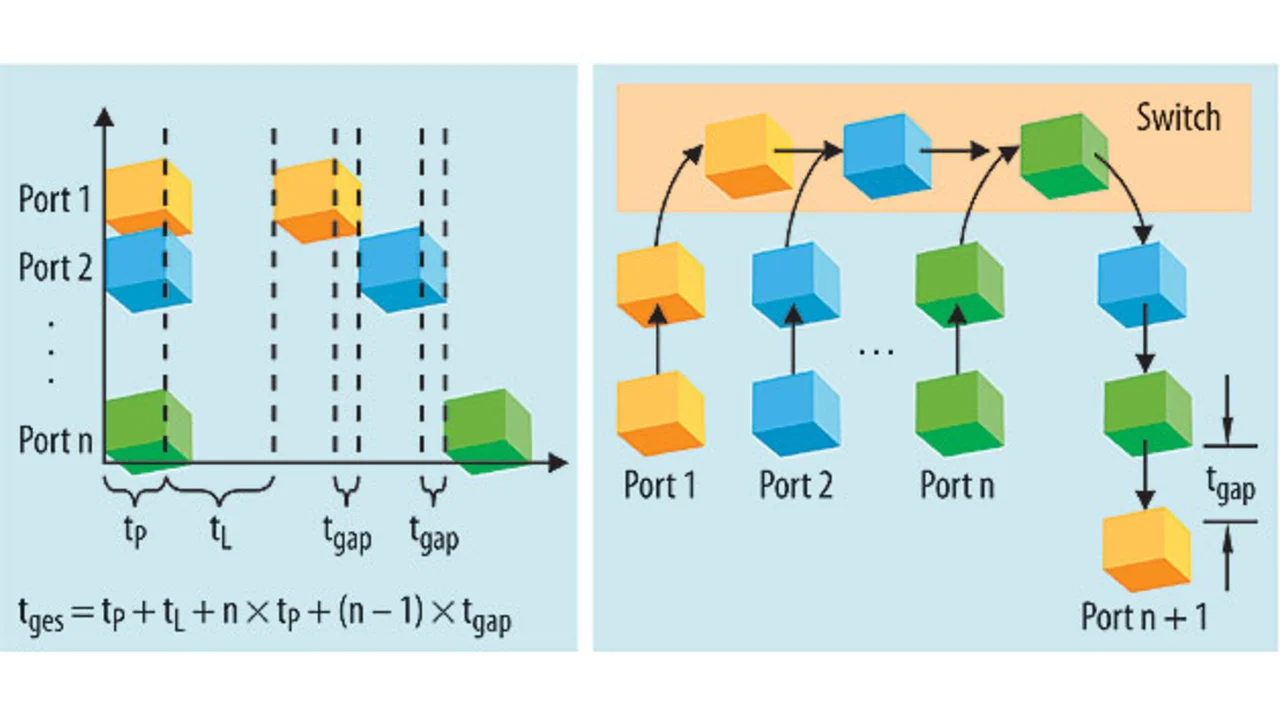

Diese Betriebsart ist heute am häufigsten vorzufinden und eigentlich allen preissensitiven Sternkopplern zu eigen. Wie der Name schon sagt, werden die Datenpakete vollständig in den Switch geladen, zwischengespeichert und dann erst an den Zielport weitergegeben. Vorteil von S&F-Switches ist die Filterung von defekten Datenpaketen. Durch die Überprüfung der Prüfsumme des Ethernet-Datenpakets können defekte Nachrichten aussortiert werden. Nachteilig ist jedoch die notwendige Bearbeitungszeit. Bei einer typischen Paketlänge von 1518 Bytes ist die Mindestdauer für ein Datenpaket ca. 120 µs bei 100 Mbit/s plus die typische Verzögerungszeit von bis zu einigen zehn Mikrosekunden. Noch schlimmer wird es bei einem Pipelining von Nachrichten an einem Port – hier steigt die Wartezeit mit der Anzahl der Teilnehmer. Unter Echtzeit-Kriterien ist das eine wahre Katastrophe, da das System zwar für Worst-Case-Szenarien determinierbar ist (Bild 5), aber die Warte- bzw. Latenzzeiten einen hohen System-Jitter erzeugen können. Eine deutliche Verbesserung des Zeitverhaltens ist nur durch kleinere Datenpakete oder andere Switching-Technologien möglich.

Cut Through

Ein deutlich besseres Zeitverhalten ist durch sogenannte Cut-Through oder auch On-the-Fly Switches möglich. Im Gegensatz zu den Store-and-Foreward-Varianten wird hier die Nachricht nur bis zur Zieladresse eingelesen und dann sofort der Weiterleitungsprozess angestoßen. Hierdurch können die Datenpakete zwar nicht überprüft werden, jedoch erfolgt die Weiterleitung typisch im Bereich um 10 µs. Das ist für Echtzeitsysteme hinreichend schnell und deterministisch. Nur bei einem belegten Port werden die Pakete zwischengespeichert. Diese Art von Switches haben nur einen Vorteil, wenn in kleinen Netzwerksegmenten eine große Anzahl von kleinen Datenpaketen ausgetauscht werden – was in der Automatisierungstechnik aber typischerweise der Fall ist. Unter allen Umständen sollte auch hier eine Kanalnutzung von 100 % vermieden werden, da es sonst zu Warteschlangeneffekten kommt.

- Echtzeit-Ethernet mit Standardtechnik

- Topologien und Technologien

- Hub und Switch

- Automatisierungstechnik

- VLAN – IEEE 802.1Q – virtuelle, priorisierte, querverkehrfreie Netzwerke