Leistungsfaktorkorrektur

Einfacher mit Spitzenstromregelung

In klassischen PFC-Schaltungen wird der Mittelwert des Stromes als Istwert für die Regelung genutzt. Die PFC-Schaltung kann vereinfacht werden, wenn statt des Mittelwerts der Spitzenwert erfasst wird – ein Prinzip, das von DC/DC-Wandlern bekannt ist.

Ein Netzteil erfordert eine Leistungsfaktorkorrektur (PFC), wenn es mit einer Leistung von mehr als 75 W arbeitet. Das Ziel der PFC ist es, den Eingangsstrom so zu steuern, dass er der Eingangsspannung folgt, sodass die Last wie ein ohmscher Widerstand erscheint. Bei einer sinusförmigen Eingangswechselspannung muss folglich auch der Eingangsstrom sinusförmig sein.

Um den Eingangsstrom steuern zu können, muss er erfasst werden. Entwickler verwenden in einer PFC-Stufe häufig eine von zwei Methoden zur Stromerfassung.

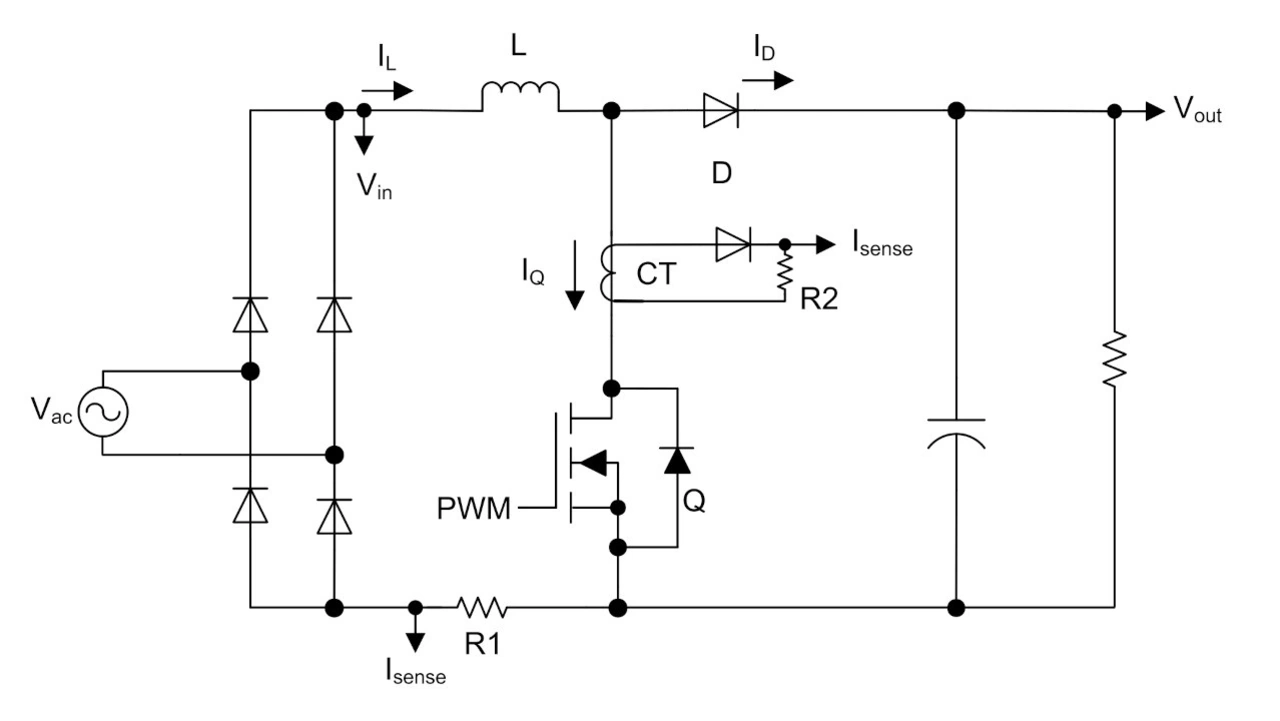

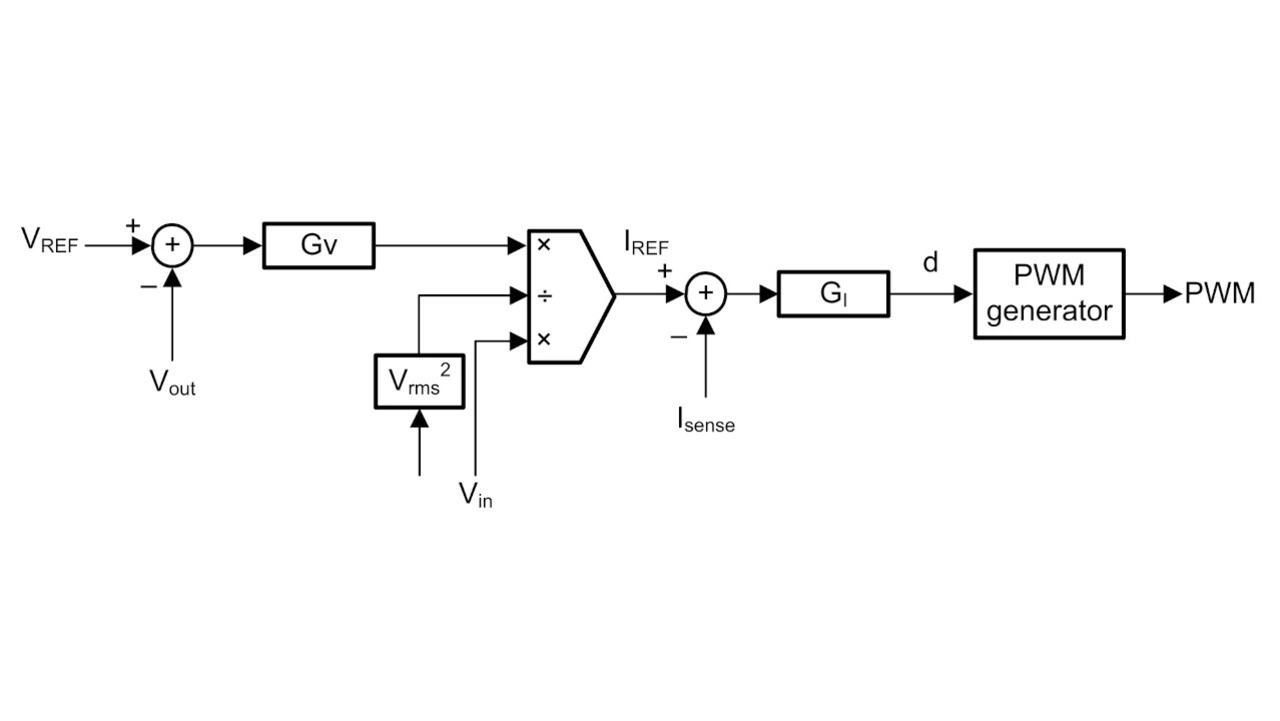

Die erste Methode besteht darin, einen Messwiderstand in die PFC-Masse-Rückleitung (in Bild 1 als R1 bezeichnet) einzufügen, um den Eingangsstrom zu erfassen. Das dem Eingangsstrom proportionale Spannungssignal wird an einen Mittelwertregler [1] (Bild 2) geführt, um den Eingangsstrom zu zwingen, der Eingangsspannung zu folgen. Da der Messwiderstand den gesamten Strom durch die Spule L erfasst, ermöglicht diese Stromerfassungsmethode einen guten Leistungsfaktor und eine geringe Gesamtverzerrung (THD, Total Harmonic Distortion). Der Messwiderstand verursacht jedoch zusätzliche Leistungsverluste, was bei Anwendungen, die einen hohen Wirkungsgrad erfordern, ein Problem darstellen kann.

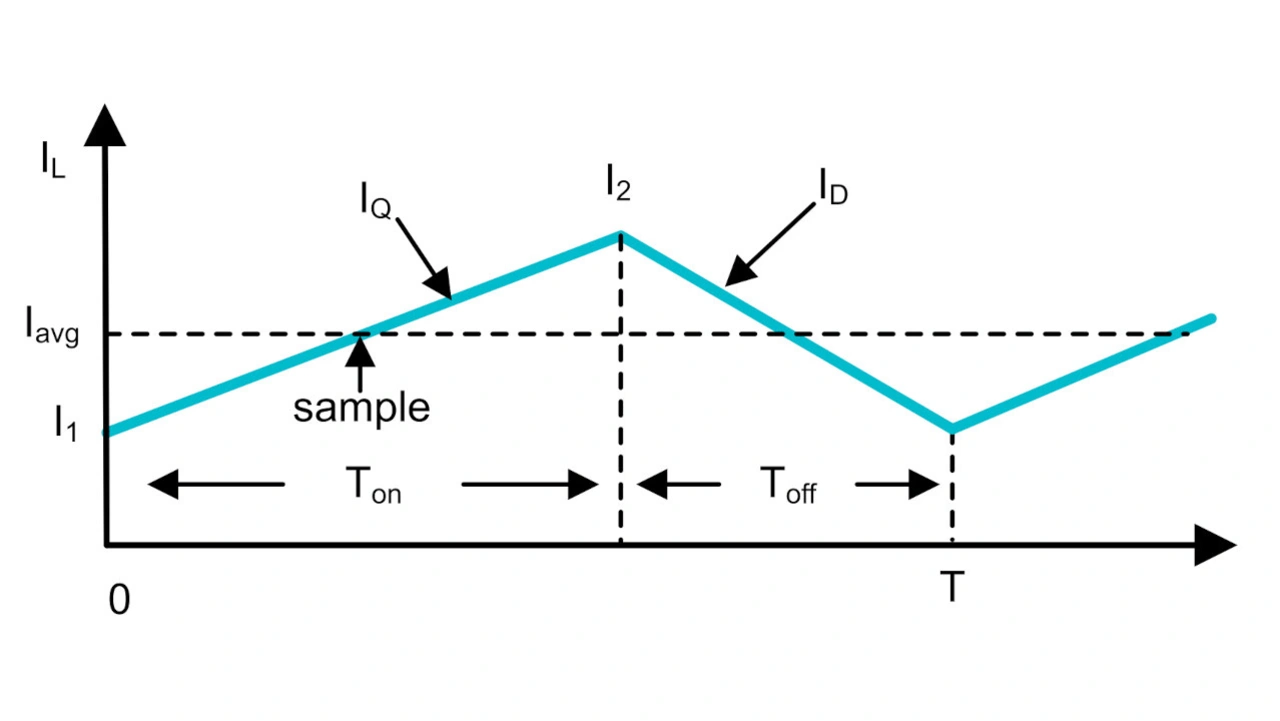

ine zweite Methode besteht darin, einen Stromwandler in Reihe mit dem Leistungs-MOSFET zu schalten, um den Schaltstrom zu messen (in Bild 1 mit CT und R2 bezeichnet). Diese Methode ist vorzuziehen, wenn der Einbau eines Strommesswiderstands nicht infrage kommt, z. B. bei einer im Gegentakt arbeitenden PFC-Stufe [2] und einer PFC-Stufe ohne Brückengleichrichter [3]. Allerdings erfasst der Stromwandler nur den Schaltstrom und nicht den vollständigen Spulenstrom. Um den vollständigen Spulenstrom regeln zu können, bietet sich als einfache Methode die Abtastung in der Mitte des Stromwandler-Ausgangssignals an, was der Mitte der Einschaltzeit der Pulsweitenmodulation (PWM) entspricht. Die Abtastung funktioniert, weil der mittlere Momentanwert des Stroms gleich dem Mittelwert des Spulenstroms im nichtlückenden Betrieb (CCM, Continuous Conduction Mode) ist, wie in Bild 3 dargestellt.

Diese Methode erzeugt weniger Leistungsverluste als die erste Methode, aber sie hat auch Einschränkungen: Das Tastverhältnis für die PFC-Stufe variiert von 0 % bis 100 %. Wenn das Tastverhältnis klein ist, ist die PWM-Einschaltzeit kurz, und es ist schwierig, genau in der Mitte der PWM-Einschaltzeit abzutasten. Jede Verschiebung der Abtastposition aber kann zu Fehlern im Rückkopplungssignal führen und sowohl die Gesamtverzerrung als auch den Leistungsfaktor verschlechtern.

Eine neue Methode, die den Spitzenwert des Stroms für die PFC-Regelung nutzt, kommt ohne Strommesswiderstand aus, sodass keine Leistungsverluste entstehen. Obwohl weiterhin ein Stromwandler verwendet wird, um den Schaltstrom zu erfassen, erfordert diese neue Methode keine Abtastung in der Mitte der PWM-Einschaltzeit. Damit entfällt das Problem des Offsets der Abtastposition. Die neue Methode bietet aber noch weitere Vorteile.

Spitzenstromregelung für PFC-Stufen im nichtlückenden Betrieb

Die Spitzenstromregelung [4] ist in DC/DC-Wandlern weit verbreitet. Sie eignet sich jedoch nicht für PFC-Schaltungen, da eine PFC-Stufe den durchschnittlichen Strom und nicht den Spitzenstrom regeln muss. Die Steuerung des Spulenspitzenstroms führt zu einem schlechten THD-Wert und einem niedrigen Leistungsfaktor.

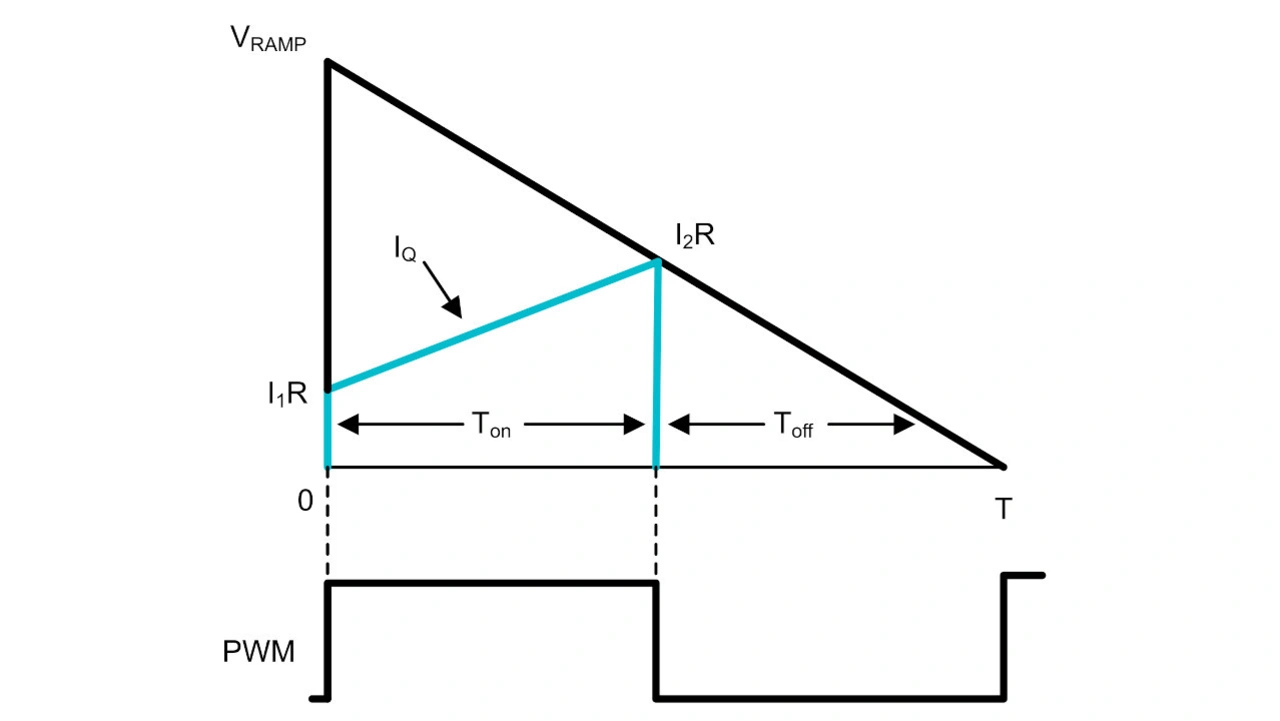

Durch den Einsatz eines speziellen PWM-Generators wie in Bild 4 gezeigt lässt sich die Spitzenstromregelung für PFC-Stufen nutzen. In Bild 4 wird der erfasste Schaltstrom ID mit einem sägezahnförmigen Spannungssignal verglichen. Das Sägezahnsignal startet am Beginn jeder Schaltperiode mit seiner Spitzenspannung (US_SZ), und anschließend fällt die Spannung linear auf 0 V am Ende der Schaltperiode ab. Der Leistungs-MOSFET schaltet zu Beginn der Schaltperiode ein und schaltet aus, sobald der Drainstrom (ID) den Momentanwert des Sägezahnsignals überschreitet.

Diese Art von PWM-Generator gibt es bereits in fast allen digitalen Leistungsreglern wie z.B. den Echtzeit-Mikrocontrollern C2000 von Texas Instruments und dem digitalen Controller für Gleichspannungswandler UCD3138. Diese digitalen Controller verfügen über ein Modul zur stromgeführten Spitzenwertregelung mit programmierbarer Steigungskompensation. Per Programmierung der Kompensation mit einer Steigung von US_SZ/T lässt sich die gewünschte Sägezahnspannung erzeugen.

Um einen Leistungsfaktor von Eins zu erreichen, berechnet Gleichung 1 den Spitzenwert der Sägezahnspannung US_SZ wie folgt:

Dabei ist GU die Verstärkung der Spannungsregelschleife, UA die PFC-Ausgangsspannung, L die Induktivität der Spule, R der Strommesswiderstand am Stromwandlerausgang und Tein die PWM-Einschaltzeit der PFC-Stufe.

Da die PWM-Einschaltzeit in zwei aufeinanderfolgenden Schaltzyklen nahezu gleich ist, kann die Tein-Information aus dem vorherigen Schaltzyklus verwendet werden, um den US_SZ-Wert für diesen Schaltzyklus zu berechnen.

Aus Bild 3 geht hervor, dass während der Zeit Tein die Eingangsspannung an der Induktivität anliegt, wodurch der Spulenstrom von I1 auf I2 ansteigt.

Mit Gleichung 2 lässt sich der Stromanstieg berechnen:

mit UE = PFC-Eingangsspannung

Anhand Gleichung 3 kann die durchschnittliche Spulenstromstärke in jedem Schaltzyklus errechnet werden:

Wird Gleichung 2 in Gleichung 3 eingesetzt, so ergibt sich Gleichung 4:

Aus Bild 4 ergibt sich Gleichung 5:

Gleichung 6 gilt für PFC-Stufen, die im nichtlückenden Betrieb arbeiten, im stationären Zustand.

Wird Gleichung 6 in Gleichung 5 eingesetzt und nach I2 aufgelöst so ergibt sich Gleichung 7:

Für Gleichung 8 werden nun Gleichung 1 und Gleichung 7 in Gleichung 4 eingesetzt:

In Gleichung 8 ist GU, die Verstärkung der PFC-Spannungsschleife, im eingeschwungenen Zustand konstant; daher ist IMW proportional zu UE und folgt dem Verlauf von UE. Wenn UE eine Sinuskurve ist, ist also auch IMW eine Sinuskurve. Durch die Steuerung des Spulenspitzenstroms wird ein Leistungsfaktor von Eins erreicht.

Im Vergleich zur traditionellen Mittelwertstromregelung eliminiert diese Spitzenwertmethode die Leistungsverluste, die der Strommesswiderstand verursacht. Im Vergleich zur klassischen Stromwandlermethode, die eine genaue Abtastposition erfordert, muss bei der Spitzenwertmethode außerdem der Strom nicht abgetastet werden. Stattdessen bestimmt ein analoger Komparator den PWM-Ausschaltzeitpunkt, wodurch das Problem des Abtast-Offsets entfällt.

Um Systemkosten zu sparen, bevorzugen einige Entwickler eine kombinierte Regelung, bei der ein einziger Controller sowohl die PFC-Stufe als auch den DC/DC-Wandler steuert. Für die kombinierte Regelung kann der Controller entweder auf der Primär- oder der Sekundärseite des Netzteils platziert werden; beide Varianten haben Vor- und Nachteile.

Wird der Controller für eine kombinierte Regelung primärseitig angeordnet, müssen die Informationen über die DC-Ausgangsspannung und den Strom über die Isolationsgrenze hinweg an die Primärseite übertragen werden. Auch die Kommunikation zwischen dem Controller und einem das System steuernden Prozessor (Host) muss ebenfalls über die Isolationsgrenze hinweg erfolgen. Wenn der Controller für die PFC-Stufe und den DC/DC-Wandler dagegen auf der Sekundärseite platziert wird, muss der Messwert der Eingangsspannung über die Isolationsgrenze übertragen werden. Die Erfassung der Eingangsspannung über die Isolationsgrenze hinweg stellt eine Herausforderung dar. Die herkömmliche Mittelwert-Stromregelung benötigt diese AC-Spannungsinformationen zur Modulation des Sollwerts der Stromregelschleife.

Bei der neuen Spitzenwert-Regelungsmethode umfasst Gleichung 1 nur die Ausgangsspannung UA, nicht die Eingangsspannung UE. Da UE nicht abgefragt werden muss, kann die UE-Messschaltung entfallen. Diese Methode benötigt nur den Stromwandlerausgang und UA-Informationen. Da der Stromwandler eine galvanische Isolierung bietet, kann ein preiswerter Optokoppler die Ausgangsspannung UA erfassen und an die Sekundärseite übertragen. Entwickler können dann den PFC-Controller auf der Sekundärseite des Netzteils platzieren und mit dem DC/DC-Controller, der sich ebenfalls auf der Sekundärseite befindet, kombinieren, um die Systemkosten zu reduzieren.

- Einfacher mit Spitzenstromregelung

- Spitzenstromregelung für PFC-Stufen im lückenden Betrieb

- Literatur