Power-Management-ICs im Praxis-Check

Energy-Harvesting mit ULP-PMICs

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

AEM20940 Evaluation Kit in der Praxis

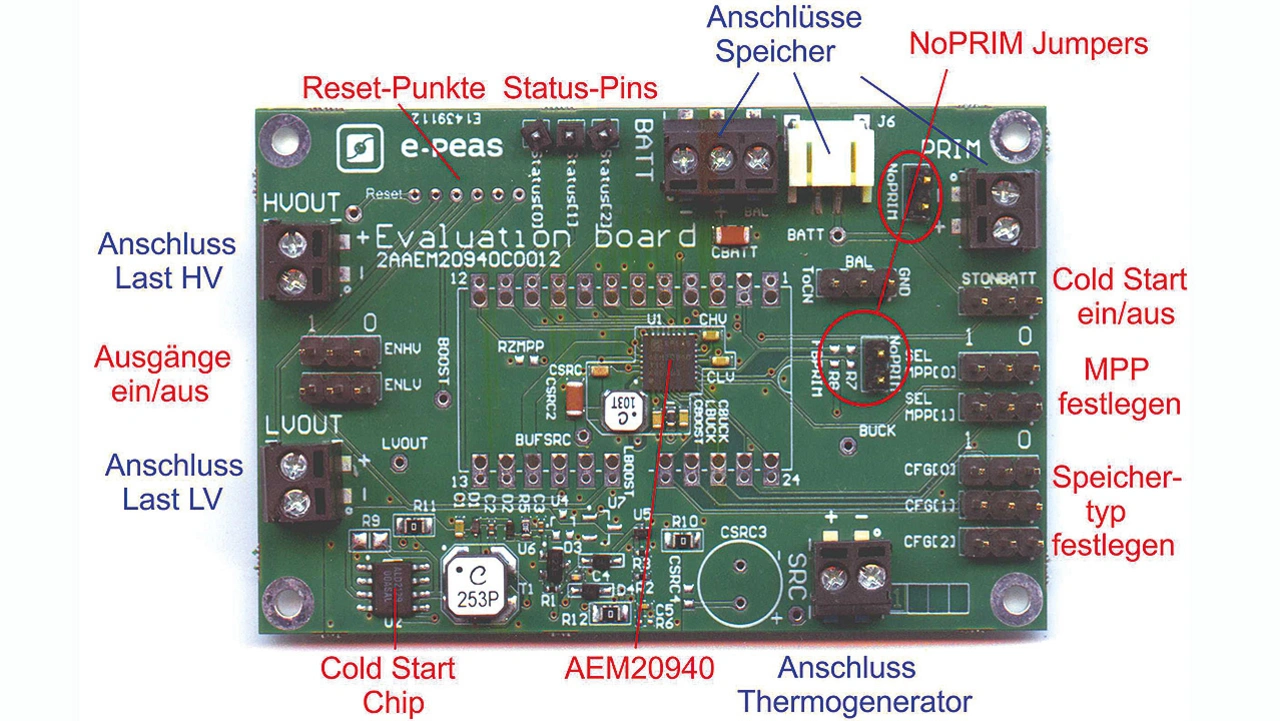

Von der Schaltung und der Handhabung her ist das AEM20940-System ähnlich wie das zuvor behandelte AEM10330-System. Die Schaltung ist aber etwas umfangreicher, was anhand eines separaten Bausteins (ALD2129) von Advanced Linear Devices für die Cold-Start-Funktion auffällt. Dieser Chip enthält ein MOSFET-Array mit sehr niedriger Schwellspannung (VGS = 0,08 V). Außerdem sind mehrere Induktivitäten, Widerstände, Dioden und Transistoren sowie einige Kondensatoren auf die Platine gelötet (Bild 5).

Wie auch beim AEM10330-System wird der Schaltplan der Schaltung, wie sie auf dem Evaluation Board aufgebaut ist, nicht veröffentlicht. Im AEM20940 Data Sheet [5] ist zwar eine Schaltung angegeben, für die auch die Design-Files von Altium als Download zur Verfügung gestellt werden, sie entspricht allerdings nur der Minimalbeschaltung für den Chip und nicht der vom Evaluation Board.

Als Speicherelemente können auf den ersten Blick weniger Typen als beim AEM10330 eingesetzt werden, weil statt vier nur drei »Configuration Jumper« (CFG2-0) vorhanden sind. Die möglichen Ausgangsspannungen werden jedoch mit unterschiedlichen Werten auf die beiden gleichzeitig benutzbaren Lastausgänge (HV, LV) geschaltet, sodass auch hier alle üblichen Spannungen (1,2 bis 3,3 V) möglich sind. Eine separate Konfigurationsmöglichkeit für die Ausgangsspannung gibt es hier nicht, diese wird mit der Konfiguration für das Speicherelement festgelegt.

Als Speicherelemente sind ebenfalls (Super-)Kondensatoren und Akkus möglich, wofür drei Anschlüsse auf dem Board vorhanden sind, davon sind zwei funktional wieder identisch, die ledglich als unterschiedliche Klemmen ausgeführt sind.

Es können zwei unterschiedliche Speichertypen gleichzeitig zum Einsatz kommen. An den PRIM-Anschluss (Bild 3) soll das Hauptspeicherelement (Primary Battery) angeschlossen werden, was im AEM20940 User Guide als »Mandatory Connection« (verpflichtend) angegeben wird. Welcher Typ mit welcher Spannung hier der richtige ist, wird in keinem der Dokumente angegeben, sondern nur, dass hierfür ein »Protection Level« mit zwei externen Widerständen (R7, R8) festzulegen ist und die Spannung zwischen 0,6 und 5 V liegen muss. Die Widerstände sind neben dem zweiten NoPRIM-Jumper (Bild 5) direkt auf die Platine zu löten.

Im »AEM20940 Quick Start Guide EVK« steht interessanterweise aber auch, dass der Anschluss eines Speichers an PRIM eine Option ist und, falls hier kein Speicherelement angeschlossen wird, stattdessen beide NoPRIM-Jumper zu setzen sind.

Nachgemessen

E-peas empfiehlt wieder einen funktionalen Test. Hierfür ist als Last ein 47-kΩ-Widerstand an HVOUT anzuschließen, LVOUT soll aktiviert sein, jedoch kein Verbraucher angeschlossen werden, weshalb beide Jumper (ENHV und ENLV) auf High zu setzen sind.

Als Speicherelement fungiert ein Kondensator mit 4700 µF an BATT, und es wird kein Hauptspeicherelement angeschlossen (beide NoPRIM-Jumper auf Low). Außerdem wird die Spannung des Speicherelementes auf 2,7 V (VOVCH) gesetzt (CFG2 = High, CFG1 und CFG0 = Low), womit automatisch HVOUT auf 1,8 V und LVOUT auf 1,2 V konfiguriert sind. Die Balance-Option wird für den Kondensator nicht verwendet, diese ist nur für »Dual-Cell«-Superkondensatoren notwendig, sodass der BAL-Jumper auf die GND-Stellung zu setzen ist. Die Einstellung für das MPPT ist hier zunächst nicht von Bedeutung, soll aber auf 50 % gesetzt werden, d. h. die beiden »SEL MPP«-Jumper werden ebenfalls mit GND verbunden.

Wenn die »Start On Battery Option« eingeschaltet ist (STONBATT-Jumper auf High), wird die »Cold Start«-Funktion ausgeschaltet, und das System wird dann von einem bereits aufgeladenen Energiespeicher (an BATT) gestartet. Mit dem Jumper auf Low ist die »Cold Start«-Schaltung aktiv, die ab einer Eingangsspannung von 60 mV arbeitet.

Statt einen Thermogenerator anzuschließen, ist für den Test eine Stromquelle mit 5 mA bei einer Compliance-Spannung von 100 mV einzusetzen. Das Verhalten des Chips lässt sich dann an den drei Status-Pins messen. Status[0] signalisiert, dass die LDOs aktiviert sind, d. h. der Chip normal arbeitet. Status[1] zeigt, dass die Spannung des Energiespeichers unter VOVDIS gefallen ist oder dass die Energie momentan von der Primary-Battery bezogen wird, und Status[2], dass der Chip gerade eine MPP-Messung ausführt.

Wie beim AEM10330 ist nach dem Verändern der Jumper-Konfiguration und nach jedem Test ein System-Reset auszuführen, was hier durch das Verbinden der sechs »Reset-Punkte« auf der Platine mit GND erfolgt, wobei kein Energiespeicher angeschlossen sein darf. Dabei sind die Lötpunkte ausgehend von rechts nacheinander mit einem Massekontakt zu verbinden.

Der erste Test zeigt im Prinzip genau dasselbe Verhalten wie beim AEM10330, d. h., nach wenigen Sekunden wird die »Compliance Spannung« von 100 mV bei Einprägung der 5 mA überschritten, weshalb man auch diesen Test als ungeeignet bezeichnen muss, weil sich in dieser kurzen Zeit keine Ausgangsspannung aufbauen kann.

Die Statussignale sind allesamt 0 V und am Messpunkt BATT sind 1,69 V vorhanden. Im Normalbetrieb sollten das laut Datenblatt 2,2 V bis 4,5 V sein. Der Messpunkt »Buck« zeigt 40 mV und der Messpunkt »Boost« 300 mV, die sich jedoch im Bereich von 2 V bis 2,5 V (Buck) und von 2 V bis 4,5 V (Boost) befinden sollten, was eindeutig zeigt, dass das System mit diesem Test keine ausreichende Energie erhalten kann.

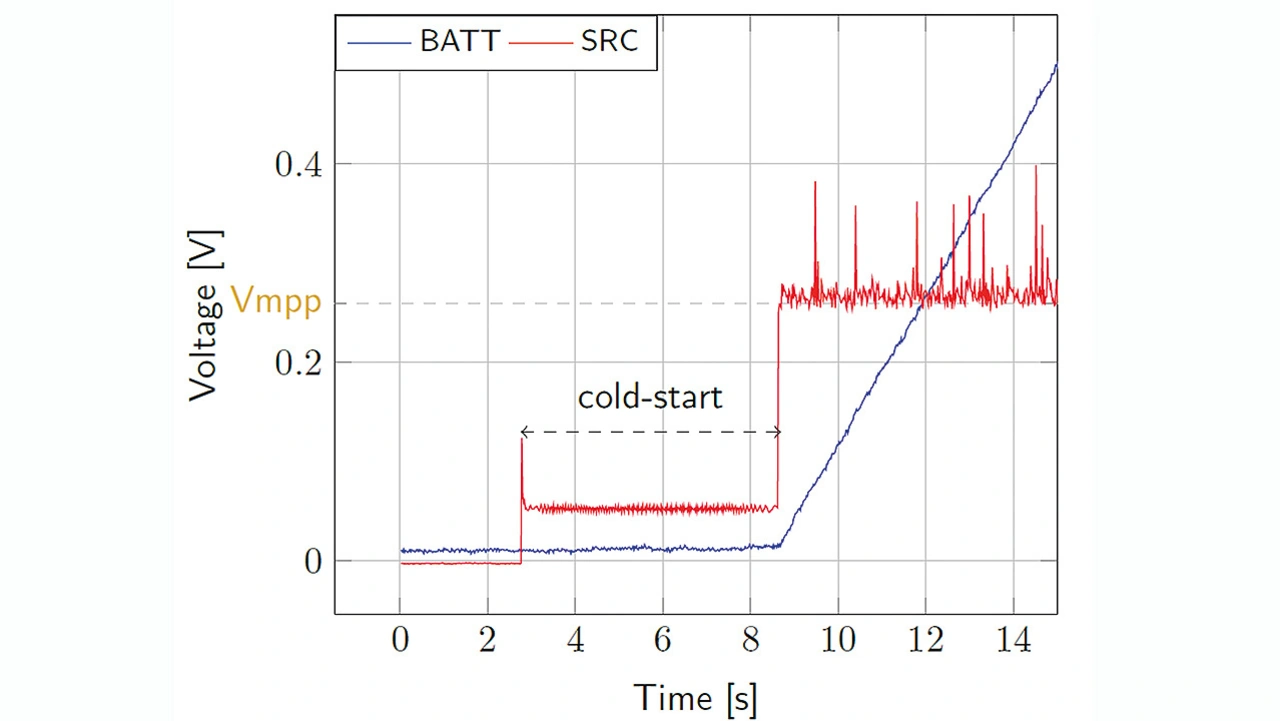

Als maximale Quelleneingangsspannung sind 3,5 V bei bis zu 110 mA zu- lässig, weshalb es gefahrlos erscheint, stattdessen eine Spannung einzuprägen und den maximalen Strom zu begrenzen. Ab einer Eingangsspannung von 100 mV fließt dann ein (pulsierender) Eingangsstrom von maximal 3,5 mA, sodass sich damit alle kontrollierbaren Werte des Systems im »grünen Bereich« befinden, d. h. der Chip wie spezifiziert funktioniert. Nach der Erhöhung der Eingangsspannung verlängert sich die Zeit zwischen den Strompulsen und deren Amplitude verringert sich, was durch das MPP-Tracking verursacht wird (Bild 6).

Nach diesem ersten Test wurden verschiedene Peltierelemente und auch TEGs von Micropelt (MPG-D751) und TEC Microsystems (1MC06-126) erfolgreich mit dem AEM20940-System eingesetzt. Micropelt bietet seine Thermogeneratoren mittlerweile leider nicht mehr separat an, sondern nur noch in Verbindung mit ihren Heizkörperregelungen mit Funk-Interfaces. Bei optimalem Aufbau eines Thermoblocks (s. o.) reicht bereits eine Temperaturdifferenz von 3 Kelvin aus, damit der PMIC startet.

Fazit

Die beiden getesteten Evaluation-Boards werden von E-peas als »plug and play, intuitive and efficient« beschrieben. So einfach ist es in der Praxis aber nicht, die Boards und damit die jeweiligen PMICs in Betrieb zu nehmen, denn die Dokumentationen könnten ausführlicher sein, sie weisen auch einige Widersprüche auf, und die empfohlenen »Functional Tests« sind unbrauchbar. Ohne Erfahrungen mit Energy-Harvesting-Applikationen und PMIC-Systemen anderer Hersteller läuft man schnell Gefahr, die Chips zu zerstören. Sinnvoll wäre es, wenn E-peas konkrete Bauelemente (Solarzelle, Thermogenerator, Superkondensatoren, Akkus) und Beispielapplikationen für die PMICs angeben würde, das würde den Einstieg erleichtern.

Literatur

[1] Klaus Dembowski, PMICs unter die Lupe genommen, Design & Elektronik, 8/2017

https://www.elektroniknet.de/power/energy-harvesting/pmics-unter-die- lupe-genommen-teil-1.145799.html

[2] Klaus Dembowski, PMICs im Praxistest, Design & Elektronik, 9/2017

https://www.elektroniknet.de/power/energy-harvesting/pmics-unter-die- lupe-genommen-teil-2.145974.html

[3] E-peas Semiconductor, AEM10330 Solar Energy Harvester

https://e-peas.com/product/aem10330/

[4] Klaus Dembowski, Energy Harvesting für die Mikroelektronik, VDE-Verlag, 2011

[5] E-peas Semiconductor, AEM20940 Thermal Energy Harvesting

https://e-peas.com/product/aem20940/

[6] TEC Microsystems, Thermo Electric Generators

https://www.tec-microsystems.com/ products/thermoelectric-generators/ index.html

Der Autor

Klaus Dembowski

ist Entwicklungsingenieur für Low-Power- und Energy-Harvesting-Systeme und Autor zahlreicher Bücher. Er wurde 2011 und 2017 von der Redaktion der Elektronik für seine Fachaufsätze »Sensornetze mit energiesparender Funktechnik« und »Funkelektroden zur Messung bioelektrischer Signale: EKG ohne Kabel« als »Autor des Jahres« ausgezeichnet. Sein Fachaufsatz »Raspberry Pi: Unterschätzte One Wire-Schnittstelle« war 2021 der meistgelesene Fachaufsatz auf elektroniknet.de

- Energy-Harvesting mit ULP-PMICs

- Inbetriebnahme und Test

- AEM20940 Evaluation Kit in der Praxis